何時もの早朝散歩に、西田さんが参加しなくなって10週。

体調不良で歩けなくなったのだ。

だが、今日は西田さんは、ビッグAで買い物をしてから、後を追いかけてきたので鈴木さんと驚く。

「大丈夫なの?」と振り向いて鈴木さんが聞くと「どうにか歩ける」と笑う。

鈴木さんは昨日、ゴルフの練習をして腰が痛いそうだ。

「80パツ打ってやめた」と腰に手をやる。

奥さんを亡くした鈴木さんは昨日、柏のがんセンターに入院費を払いに行ったそうだ。

東取手病院の緩和ケアの医療費も同時に払いに行ったのだ。

「娘がね、心配して毎日、安否確認の電話を寄こす」とも言っていた。

「話す相手がいないのは寂しいもんだね。今後ともよろしく頼むよ」と我々に言うのだ。

墓などの話もする。

本願寺の墓地の話を西田さんがする。

49日が控えている。

9/15(火) 22:02配信

スポニチアネックス

<巨・神>7回、選手交代を告げて厳しい表情の矢野監督(撮影・北條 貴史)

◇セ・リーグ 阪神3―6巨人(2020年9月15日 東京D)

阪神は巨人に優勝マジック38の点灯を許し、今季初めて自力優勝の可能性が消滅した。

【写真】7回無死一、二塁、エンドランを梅野が空振りし、三盗失敗に終わる小幡

勝負を分けたのは逆転を許し2点劣勢で迎えた7回の攻撃。安打と四球で無死一、二塁の好機を作り、打席に立った梅野の2球目にバスターエンドランを敢行も空振りで二塁走者・小幡の三盗は失敗に終わった。

結局、この回は無得点に終わり、流れは巨人に傾いた。矢野監督は「勝負にいった結果なんでね。責任というか、それは俺自身が受け止めている。俺としてはいくべきところでいったというところ」と振り返った。

逆転優勝へ3連勝を目指した3連戦の初戦を落としてゲーム差は10・5差。極めて厳しい状況に追い込まれたが指揮官は「この一敗で下向いて野球やるわけじゃない」と明日の試合へ気持ちを切り替えた。

【関連記事】

9/15(火) 9:00配信

デイリースポーツ

阪神のジャスティン・ボーア内野手(32)が14日、鬼門突破へ変身を予告した。チームは東京ドームで今季6戦全敗。ボーア自身も狭いドームで23打席無安打だが「チームが勝てていないだけでなく、自分も打てていない。何かを変えてやっていこうと思っているよ」。沈黙のままで終われない。

調子は上昇気配だ。8月26日・中日戦(甲子園)で放った11、12号を最後にアーチからは遠ざかるが、13日・広島戦(甲子園)はミートに徹して3安打2打点と大暴れ。そろそろ東京ドームでも、スタンドインの予感だ。

頼みの4番サンズも実は東京ドームで精彩を欠く。3試合で12打席無安打。前回は屈辱の3試合連続完封負けを喫しただけに、チャンスで“得点圏の鬼”と化したい。

残り48試合。ボーアは「巨人は勝ち続けて独走している。それも野球だけど、自分たちができることをやって、少しずつ優勝に近づいていけたらいい」と力こぶを作る。東京の虎党へ、「ファイアボール」と「ハッピーハンズ」を届けたい。

【関連記事】

9/15(火) 9:00配信

デイリースポーツ

逆転優勝に向け、総力戦で巨人戦に臨む矢野監督

阪神の矢野燿大監督(51)が15日・巨人戦(東京ドーム)で対戦する菅野攻略へ強い決意を示した。首位・巨人とは9・5ゲーム差で、負ければ自力優勝の可能性が消滅する。

土俵際の一戦で、開幕から10連勝中の宿敵のエースを止めて、2戦目以降に弾みをつける意気込み。17日の第3戦には中5日で西勇輝投手(29)を送り込み、逆転優勝へ望みをつなぐ3連勝を狙う。

指揮官がシーズンの1試合を特別視することはない。ただ、15日からの巨人3連戦は、逆転優勝に向けて大きな意味を持つ。矢野監督は初戦で対戦する菅野攻略を、巻き返しのポイントに挙げた。

「向こう(巨人)は余裕があるわけやし。俺らは余裕はないんで、3連戦があるけど、第1戦をどうやって取るかを(考えて)全員で戦っていくしかない。何とか菅野に負けをつけるのを、いいモチベーションとして戦っていけたら」

開幕10連勝中の菅野には今季3戦3敗、対戦防御率1・57と抑え込まれてきた。さらに苦しいデータが並ぶ。チームは今季の巨人戦は3勝10敗で、東京ドームでは6戦6敗だ。

だが、逆を言えば、東京ドームで菅野を攻略できれば、一気に勢いづく可能性はある。今は打線が好調だ。4連勝中は1試合平均9・5安打で6本塁打。リーグトップの得点圏打率・434の4番・サンズへつなぐ形を作り、難敵攻略を狙う。

さらに巨人戦防御率0・90の高橋を菅野にぶつけ、プレッシャーも与えていく。指揮官は「その(菅野を攻略した)つながりが、3タテとなれば最高なんだけど、そこまで考えるとね」。初戦からの2連勝を想定し、3戦目はエース・西勇を中5日で送り込む。

3戦目は登板間隔を考慮すれば、ガルシアも登板可能。だが、左腕は今季の巨人戦は4試合で3敗、対戦防御率4・71と苦しんでいる。対して、西勇は2試合で1勝、対戦防御率2・63だ。11日・広島戦で今季初完封を挙げて勢い十分。指揮官はエースを信じて、重要なマウンドを託す。

残り48試合で9・5ゲーム差。厳しい状況を変えるには勝つしかない。巨人の優勝マジック点灯を阻止し、奇跡への道を切り開く。

【関連記事】

9/15(火) 11:16配信

プレジデントオンライン

俳優・伊勢谷友介が2016年7月27日、東京・銀座の歌舞伎座で行われた映画『ジャングル・ブック』のジャパンプレミアに出席。(写真=Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

9月8日、俳優の伊勢谷友介氏(44)が大麻取締法違反の疑いで逮捕された。精神科医の和田秀樹氏は「意識の高い知性派俳優の代表格とも言える人だった。そんな俳優がなぜこんなバカなことをしたのか。それが依存症の怖さだ」という――。

【写真】俳優・伊勢谷友介が2016年7月27日、映画『ジャングル・ブック』のジャパンプレミアに出席

■伊勢谷容疑者が警察にマークされていたのにやめられなかった理由

俳優の伊勢谷友介氏が大麻取締法違反で逮捕された。

私自身、医師の傍ら、映画監督もやっているので感じることだが、伊勢谷氏は演技の質が高く、知的で使いたい役者の一人であった。現に多くの出演作を誇り、今後、数本の映画が公開待ちだという。

東京芸術大学に現役合格し、自らも映画監督も務め、その作品が海外で賞を受けたり、東日本大震災の被災地などへの支援活動を続けたりと、意識の高い知性派俳優の代表格とも言える人だった。

この賢い俳優がなぜ「バカ」なことをしたのかを考えてみたい。ここからは、マスコミ報道が正しかったらという前提での話だということをお断りしておきたい。

■自然治癒が難しい進行性の心の病気の可能性がある

彼はだいぶ前から警察からマークされ、満を持しての逮捕だったようだ。ひょっとすると本人も逮捕される危険性をうすうす感じていたかもしれない。つまり、逮捕のリスクがあったにもかかわらず、大麻をやめられなかったということになる。

精神医学の世界では、ある薬物や行為をやめたいと思いながら、あるいはそれが社会的生命に影響を及ぼすことがわかっていてもやめられないとしたら、依存症の診断を受けることになる。伊勢谷氏も依存症である可能性がある。

この依存症の怖さについては、本連載でも以前、問題にした(※)。一般的に、依存症は進行性で自然治癒しづらく、人としての「意志」が壊される恐ろしい病気だということを書いた。

※「丸山議員は自然治癒しない進行性の病気だ」

たとえば、アルコール依存、ギャンブル依存、そして伊勢谷氏のような違法薬物(覚せい剤、麻薬、合成麻薬など)依存の場合、いったん、断酒したり、ギャンブルをやめたり、あるいは覚せい剤は二度とやらないと宣言して、しばらくそれを断ってきた人が、またそれに手を出した場合、「意志が弱い」ダメ人間のように言われることが多い。

ところが、違法薬物などによって脳の“ソフト”が書き換えられたり、報酬系と呼ばれる脳の仕組みに病変が起こったり神経伝達物質の分泌に異常が起こったりするために、自分の意志の力ではやめることができない。それが依存症なのだ。

このソフトを書き直すなど、なんらかの治療が必要となる。治療を受けても治らないこともあるやっかいな病気だが、受けなければほとんど治らないからやはり治療が必要だ。

■薬物依存の人は平気で嘘をつく、身の破滅を知りつつやめられない

お酒や違法薬物の依存症のやっかいなところは、耐性ができて「満足」するための量が以前よりどんどん増えていくこと。ギャンブルやゲームの依存でもやはり「もっともっと」とそれ以上のものを求めてしまう。進行性の側面があるのだ。

さらに、依存症の専門家の一致した見解として、依存症に陥ると、まじめだった人が平気でうそをつくという症状が出る。

いったんやめたといって、再びアルコールやギャンブル、違法薬物に手を出した場合でも、顔が真っ赤になっているのに「(酒を)飲んでいない」などと平気でうそをつく。ギャンブルや違法薬物は比較的金がかかるものなので、なおさらその金を得るために嘘をつくことに抵抗がなくなる。

芸能人の場合、違法薬物をやっているのが見つかったら、身の破滅になることは前例からわかっているだろう。しかも、何らかの形で捜査機関からマークされているのに気づいているケースもある。それにもかかわらず手を出してしまうのには、この依存症のメカニズムがからんでいると私は考えている。

■過去10年の違法薬物の有名人逮捕者の共通点

この10年を振り返ると、実に多くの大物芸能人が違法薬物で逮捕された。

2009年には元俳優・歌手の押尾学氏が麻薬取締法違反で、また俳優の酒井法子氏が覚せい剤取締法違反で相次いで逮捕された。

2014年には多くのヒット曲を生み出したCHAGE and ASKAでボーカルなどを務めていたASKA氏が覚せい剤取締法違反・麻薬取締法違反で逮捕され、2016年にはプロ野球の西武や巨人で活躍した清原和博氏が覚せい剤取締法違反で、2019年にはミュージシャン・俳優のピエール瀧氏と、俳優の沢尻エリカ氏が麻薬取締法で、そして今年は、ミュージシャンの槙原敬之氏が2度目の覚せい剤取締法違反で逮捕されている。

この中で唯一、逮捕後に少しずつ完全復活に近づいていた槙原敬之が2度目の逮捕をされるのは皮肉なことだ。やはり薬物事犯で逮捕されてしまうと、それだけイメージダウンが激しいということだろう。酒井法子氏のように高い知名度だった人でも10年以上たった今でも、完全復帰にはいたっていない状況だ。

■「ダメ。ゼッタイ。」と知りつつ、手を出す人の2つのパターン

それにしても、「ダメ。ゼッタイ。」と知っているのに、どうして薬物に手を出してしまうのだろう。私の見るところ、2つのパターンが存在すると考えている。

ひとつ目は、ストレスやプレッシャーのため、つい違法薬物に手を染めてしまうというパターンだ。ミュージシャンがレベルの高い音楽を作り続ける、俳優がすばらしい演技を続ける。これには相当な負荷やプレッシャーがかかることに違いない。薬物依存というと、自堕落な人が陥りやすいように思われるが、実際にはかなりの比率で、まじめな完全主義者が陥るものだ。

完璧・完全でない自分を許せない。すると結果的に自分で自分を強く責めることになり、その苦しさに耐えられず、お酒や違法薬物に頼って、つかの間の現実逃避をする人が出てくる。

ASKA氏の娘さんと私の娘が小学校で同級生だった関係でその人となりが漏れ伝わってきた。それによれば、彼は礼儀正しく、腰も低い、というもので、とても覚せい剤に手を出すように思えない人だった。だが精神科医の立場からいうと、こういう人のほうがかえって危ないということだ。

■「海外では合法の国もある。だから悪いものではない」

もうひとつは、ミュージシャンや芸術家というのは、アウトローなものだという考えから、違法なことに憧れ、手を染めてしまうというパターンだ。いかにも幼稚な発想と言わざるをえないが、ちょいワル志向のような形で違法薬物に手を染める人がいる。とくに大麻の場合は、「海外では合法の国もある。だから悪いものではない、国のほうがおかしい」と言い放つ人さえいる。

「球界の番長」と言われた清原氏はその風貌からも、このワル願望が潜在的に強いように見えるが、今年、執行猶予期間が明けて出した手記『薬物依存症』(文藝春秋)では、「野球一筋だった自分が引退によって味わった空虚感から手を出した」などと書いている。そうした元スター選手ならではの心の闇も薬物転落のきっかけとなるのだろう。

今回の伊勢谷氏も、このようなアウトロー志向のワル願望があったのかもしれない。実際のところはわからないが、違法薬物の問題は、プレッシャーからの逃避であるにせよ、ちょいワルのつもりで軽い気持ちで手を出したにせよ、かなりの確率で依存症に陥ってしまうことだ。

いったん依存症状態になってしまうと、それをやっていない時の不快感は、一般の想像をはるかに超えたものになる。そして、自分が捜査機関にマークされていることに気づき、やめようと思っても、やめられない。最終的には逮捕という形になってしまうのだ。

■酒、パチンコ、スマホ……日本は依存症を放置する国である

依存症はこのように怖い病気なのだが、その認識が日本では低い。

覚せい剤の再犯者に対しても、飲酒運転をやめない(自動車を運転するときでもアルコールがやめられない)人に対しても、ワイドショー番組のコメンテーターは「意志が弱く、人間として欠陥がある」といった発言をすることが多いが、依存症というのは前述のように「意志が壊される」病気で、治療をしない限り、その機能は回復しない。

依存症の認識が低いことの弊害は2つある。

ひとつは、依存性の高いものへのハードルが低いことだ。違法薬物はともかく、アルコール、スマホ、ギャンブルに関して依存症への警戒なしに、ほとんど野放し状態にされている。依存症になるのは意志の弱い人間で、なるほうが悪いから、原因となるものは規制しなくていいと言わんばかりだ。

WHO(世界保健機関)は「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」を2010年の5月に承認しており、加盟各国に酒の24時間販売や飲酒シーンを含むCMの自粛などを求めている。しかし現時点では、日本はこの求めをほとんど無視している。

パチンコのように、どの街にもあり、気軽にギャンブルできる国は、日本くらいしかない。スマホにいたっては、中学生に学校に持っていかせるのを容認するくらい、依存症のリスクが省みられていない。

昔の為政者は依存症に危機感を持っていた。

違法薬物にしても、賭博にしても、売る側・開く側を取り締まるだけでなく、使用者・利用者も罪にした。手を出すハードルを上げるためだ。この危険性の認識がなくなったのは本当に恐ろしいことだ。

依存症の認識が低いことのもうひとつの弊害は、依存症が病気でなく、本人の意思が弱いのが対処できる問題と見られているため治療施設が非常に少ないことだ。よって、いったん依存症に陥ると回復がとても難しくなる。違法薬物の再犯が多いのはこうした背景もあるだろう。

このような国だから、君子危うきに近寄らずで、絶対に手を出さないということが最大の自衛になると知っておいて損はない。

----------

和田 秀樹(わだ・ひでき)

国際医療福祉大学大学院教授

アンチエイジングとエグゼクティブカウンセリングに特化した「和田秀樹 こころと体のクリニック」院長。1960年6月7日生まれ。東京大学医学部卒業。『受験は要領』(現在はPHPで文庫化)や『公立・私立中堅校から東大に入る本』(大和書房)ほか著書多数。

----------

国際医療福祉大学大学院教授 和田 秀樹

関連記事】

9/15(火) 8:20配信

東海テレビ

名鉄名古屋本線の呼続1号踏切 名古屋市南区

名古屋市南区の名鉄名古屋本線の踏切で14日夜遅く、線路内に侵入した年齢・性別不明の1人が列車とぶつかり、死亡しました。

14日午後11時半過ぎ、名古屋市南区呼続1丁目の名鉄名古屋本線呼続1号踏切で鳴海発・西春行き回送列車の男性運転士(51)が、前方の線路内に人が入ってきたことに気が付きました。

男性運転士はブレーキをかけましたが、列車は人に接触し、線路上やすぐ近くを流れる山崎川などから年齢・性別不明の遺体の一部が見つかったということです。

警察は、自殺と事故の両面で当時の状況を詳しく調べています。

この影響で、名鉄名古屋本線は鳴海=神宮前の間で15日午前1時すぎまでのおよそ1時間20分にわたり、一時運転を見合わせました。

【関連記事】

9/15(火) 10:23配信

西日本新聞

女児を保護した(右から)福田友美さん、福島泉優さん、西口弥生さん

佐賀県警伊万里署は14日、同県伊万里市内で車道の中央付近を歩いていた女児(6)を無事に保護したとして、同市と有田町の女性計3人に感謝状を贈った。

「私が助ける運命だったのか…」68歳大工、4度目の人命救助

3人は同市大坪町の施設職員福田友美さん(39)、同市瀬戸町の会社員西口弥生さん(30)、有田町北川内の会社員福島泉優さん(32)。

福田さんは8月21日午後4時45分ごろ、JR伊万里駅近くを運転中、車道を歩いていた女児を発見。車を路肩に止め、後ろから女児をかかえて歩道に移動させた。西口さん、福島さんは歩道から女児に「危ない」などと声掛けを続け、大量の汗をかいていた女児に水を与えるなどした。

署によると女児の家族から同日午後4時ごろに捜索願が出され、周辺を捜索中だった。川原重樹署長は「慌ただしい時間帯。3人には互いに連携して適切に対応していただいた」と感謝。福田さんは「家族も心配していたと思うし、女の子が元気に家に帰ることができてよかった」と振り返った。

(糸山信)

【関連記事】

配信

高松市内で女児2人が乗用車に約15時間放置されて死亡した事件で、香川県警に保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された母親の無職竹内麻理亜(まりあ)容疑者(26)(高松市川島東町)が車を離れた状況について、「エンジンを切り、窓も閉めていた」などと供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。以前からエンジンを切って姉妹を車に放置したまま飲酒していたことも認めているという。

竹内容疑者は2日午後9時頃~3日午後0時40分頃、同市内の駐車場に止めた乗用車に、長女の真友理(まゆり)ちゃん(6)と次女の友理恵(ゆりえ)ちゃん(3)を放置し、死亡させたとして逮捕された。死因は熱中症とみられる。

竹内容疑者は逮捕当初、「エンジンをかけ、エアコンをつけたまま車を離れたが、戻ってみると止まっていた」などと供述していたが、捜査関係者によると、その後の調べに、エンジンを切っていたことを認め始めたという。

過去にも姉妹を車に残したまま、飲食店で飲酒していたといい、「エンジンをかけたまま飲みに行ったことは一度もない」などと供述。県警が裏付け捜査を進めている。 竹内容疑者が事件当日も来店した同市内のバーの関係者によると、竹内容疑者は昨年秋から多い時は週4日、夜中から明け方にかけて来店していたという。

県警は14日夜から15日昼にかけ、押収した竹内容疑者の車を使って、車内温度の再現実験を開始。夜間や直射日光が当たる昼間の温度変化を調べ、当時の車内温度を推定し、姉妹が死亡に至った経緯を解明する。

【関連記事】

9/15(火) 12:08配信

産経新聞

高市早苗総務相=15日午前、首相官邸(春名中撮影)

NTTドコモの電子マネー決済サービス「ドコモ口座」を利用した不正な預金引き出しをめぐり、高市早苗総務相は15日の記者会見で、「ゆうちょ銀行と提携する即時振り替えサービス業者12社のうち6社について被害が生じている」と明らかにした。高市氏は「NTTドコモだけではないということだ」と強調し、類似サービスでも不審な出金がないか確認するよう呼び掛けた。

【図で見る】ドコモ口座不正利用の手口と問題点

総務省が10日に、同社からヒアリングを行った際に、ゆうちょ銀側から説明があったという。この時点で2社については新規の連携とチャージ(入金)を停止したが、残り4社はサービスを継続していたという。

ドコモ口座以外で被害が出ているサービスや被害額などについて、ゆうちょ銀は「防犯上の理由でお答えできない」としている

【関連記事】

2020年8月24日2:44 午後UPDATED 20日前

[ロンドン 21日 ロイター] - ロシアは、国立研究所が開発した新型コロナウイルス感染症のワクチン「スプートニクV」について、最終段階の臨床試験が終了して効果が証明されるのを待たず、接種を開始する計画だ。だが、世界の専門家は、部分的な効果しか持たないワクチンの接種が、ウイルスの有害な変異を促す恐れがあると警告する。

8月21日、ロシアは、国立研究所が開発した新型コロナウイルス感染症のワクチン「スプートニクV」について、最終段階の臨床試験が終了して効果が証明されるのを待たず、接種を開始する計画だ。写真は7日、モスクワ近郊のガマレヤ研究所で生産される新型コロナウイルスのワクチン。提供写真(2020年 ロイター/The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Andrey Rudakov)

新型コロナウイルスを含め、ウイルスはあらゆる機会に変異し得る能力があることが知られている。多くの場合は、人体にもたらす危険はゼロか極めて小さい。

それでも一部の科学者は、効果が不完全なワクチンを投与することでウイルスに「進化圧(選択圧)」と呼ばれる圧力が加わり、悪い方向に変異しかねないと懸念する。

英リーディング大学のイアン・ジョーンズ教授(生物学)は「予防効果が完全ではないと、ウイルスがそこにある抗体を回避するようになり、やがて全てのワクチン反応を避けるような選択圧が生じてもおかしくない。ある意味で、出来の悪いワクチンは、ワクチンなしよりも始末におえない」と話す。

スプートニクVの開発者や資金提供者、ロシア政府当局者は、このワクチンは安全であり、2カ月間の小規模な臨床試験で効果が示されたと主張する。

ロシア政府は20日、4万人を対象とするスプートニクVの大規模治験開始の計画を発表したが、その治験の結果判明前に、医療従事者など高リスクグループへの接種に着手することも明らかにした。

とはいえ、ロシアのそうした試験結果は、これまで公表されてきていない。西側の多くの科学者は結果に懐疑的で、国際的に認証された試験と規制のハードルを全てクリアしない中での使用には、反対する姿勢だ。

米バンダービルト大学医学部教授で小児医療とワクチンが専門のキャスリン・エドワーズ氏は「ワクチンの効果を確認したいところだ。われわれは(スプートニクVについて)本当に何も知らされていない」と語り、一般論として、ワクチンがウイルスとどう戦い、阻止するのか、あるいは何らかの適応を強いるのかを巡るリスクは、常に懸念材料として存在すると語った。

米ハーバード大学のベス・イスラエル・ディーコネス医療センターに勤務する専門家ダン・バルーチ氏は、新型コロナウイルスの変異率はHIVなどに比べるとずっと低いとしながらも、うまく働かないワクチンの使用は、多くの潜在的なマイナス要素をはらむと強調した。

科学者らによると、細菌でも似たような進化圧が起こる。細菌を標的とする抗生剤に出会うと、抗生剤の攻撃を免れる能力を得て耐性を確保するのだ。世界保健機関(WHO)は、耐性菌や耐性ウイルス、さらにどんな抗生剤も効かない細菌(スーパーバグ)の増加の問題を、世界の保健衛生や食料安全保障などでの最大の脅威の1つに挙げている。

ジョーンズ氏によると、ワクチンに起因するウイルスの変異はめったに起きるものではない。ウイルスが細胞に侵入して複製する能力を阻止するワクチンの効果が大きいほど、ウイルスが循環しながら免疫反応をすり抜ける方法を「学ぶ」機会は低下するという。

「(ワクチンが)完璧に阻止機能を果たせば、ウイルスは侵入できないし、侵入できない以上、何も学べない」。しかし、侵入して複製ができる場合は「力不足のワクチンが何であれ、これが生み出す抗体を回避する選択圧が存在してしまうことになる。その結果がどうなるかは、誰も知らない」という。

(Kate Kelland記者)

9/15(火) 6:30配信

テレビ朝日系(ANN)

森友学園への国有地売却を巡る文書改ざん問題で、自殺に追い込まれたとする近畿財務局の職員の妻は、改めて調査するよう訴えています。

文書改ざん問題で夫を亡くした、赤木雅子さん(49):「(菅氏も)このままずっと隠そうと、隠し通せると思ってるのだなと感じる。でも私は絶対許さないです」

財務省・近畿財務局に勤めていた赤木俊夫さん(当時54)は2年前、森友学園への国有地の売却を巡る公文書から政治家の名前などを削除する改ざんに関与させられたとして自殺しました。

妻の雅子さんは、この問題について再調査するよう求め、35万筆を超える署名を政府に提出し、国などを相手に損害賠償を求める裁判も起こしています。

一方、菅氏は「財務省も調査し、結果は出ている」として再調査には否定的です。

文書改ざん問題で夫を亡くした、赤木雅子さん:「まず、この起きた件をしっかり調査して公にすることが一番大事なこと。ふたをして過去のことみたいに片付けられるのは今後良くない。菅さん、逃げないでほしい。安倍さんと同じように逃げるのはもうやめてほしい」

【関連記事】

▽全人類が直面している危機。

自分だけの幸福や安全、他人だけの不幸や危険もない。

▽「共助」には、人と人のつながりが欠かせない。

▽何よりも「自分自身の心」に負けないことだ。

▽「人に<生きる力>を与えるのは何か」

それは、<自分以外の誰かのために生きよう>という「人間の絆」ではないだろう。

▽エゴイズムに閉じこもっていては「幸福」ではない。

打って出て、「人のため」に行動する。

その時、自分自身の生命の泉も蘇生していくだろう。

▽教育と人間性の錬磨、そして人間の文化を通してのみ、人類を救うことができる―ペスタロッチ

ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ( 1746年1月12日 - 1827年2月17日)は、スイスの教育実践家、シュタンツ、イベルドン孤児院の学長。

フランス革命後の混乱の中で、スイスの片田舎で孤児や貧民の子などの教育に従事し、活躍の舞台として、スイス各地にまたがるノイホーフ、シュタンツ、イフェルドン、ブルクドルフなどが有名である。

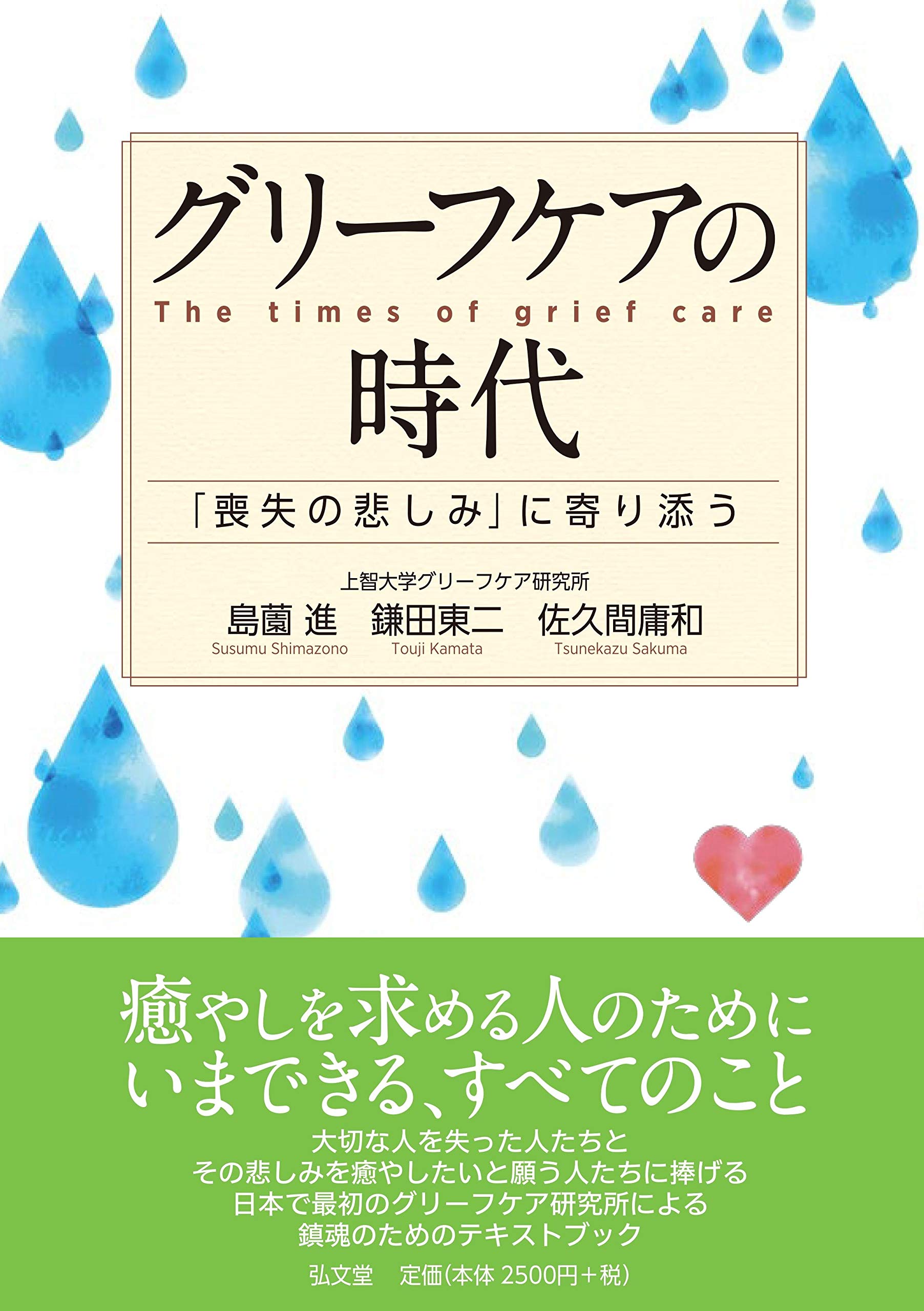

内容(「BOOK」データベースより)

著者について

1948年生まれ。上智大学グリーフケア研究所所長、上智大学大学院実践宗教学研究科委員長、東京大学大学院人文社会系研究科名誉教授。(2019年7月現在)

鎌田 東二(カマタ トウジ)

1951年生まれ。上智大学グリーフケア研究所特任教授、京都大学名誉教授、放送大学客員教授。(2019年7月現在)

佐久間 庸和(サクマ ツネカズ)

(ペンネーム 一条真也)1963年生まれ。上智大学グリーフケア研究所客員教授、(株)サンレー代表取締役社長。(2019年7月現在)

現代社会でも特に関心が集められています。

そういった人々の心を癒すのがグリーフケアです。

本書ではその道に精通している3人の先生が各々の視点から

グリーフケアを語っています。

人の心とは様々なものでグリーフケアに正解があるとは思えません。

しかし、本書では伝統的な日本文化、宗教、歴史的人物の思考、

葬儀などの儀式でグリーフとの付き合い方を示し、

さらにはそのケアとして悲しみを癒すために笑いや読書、

映画までもが有効であると言及しているのがおもしろいと思います。

最近では芸人のロンドンブーツがitakotoというサービスで

死生観を語ったりするなど様々な人が死を意識するのを見るような気がします。

人間、避けては通れない大切な人との別れに際し

本書は心の在り方のヒントを見出せるのではないでしょうか。

本書では現代においてのグリーフケアの形を3人の著者がそれぞれの立場から解説しており、島薗氏は分かち合う文化をなくしていった現代への過程、つまりグリーフケアが必要性を増してくる現代への過程をさまざまなモチーフを用いてわかりやすく説明し、鎌田氏は宗教という側面から人の心の不安定さをみつめ、佐久間氏は悲嘆にくれる心を安定させるための実践を葬儀という儀礼を通して解説しています。

現代まで人は心の不安定さをさまざまな方法でどの様にかして安定させていきたいという切実な活動をおこなってきました。不安定さの最たるものである親しいものを亡くすという喪失感や不安・恐怖に対処するために儀式や儀礼などのかたちを生み出し、それは必要不可欠なものとして連綿と継続されてきたのではないかと思います。

儀式や儀礼の重要性は本書のそれぞれに共通して感じたことでもありますが、現代ではそれらへの関わりが薄れてきたとも感じています。

人の心を安定させる方法としてグリーフケアという言葉を目にする事が増えてきてまた重要度も増していきましたが、そのグリーフケアにおいても受け継がれてきた儀式や儀礼という心を安定させる方法が大切であるということに関して興味深く感じました。

グリーフケアという大きなタイトルに難しさを感じていましたが、思った以上に本書は読みやすくいろいろな発見があったと感じています。

本書に寄稿した3名はいずれも上智大学グリーフケア研究所の教授であり、日本においてグリーフケアの論理を検討する最前線に立つ人物たちであるといえるだろう。この書籍は彼らが学問としてのグリーフケアの要点と実践例をまとめた概説書であり入門書である。

大切な方を亡くしたご本人はもちろん、宗教家や支援職にも資する内容を目指して制作したものと言われるだけあり、私が見た限りでは、これまでの研究成果と実践事例を総括したものとして、何らかのかたちで葬儀に携わる人間にとってはもちろん、いつかはグリーフの当事者となることを考えると見逃せない内容となっている。

人間が避けては通れないグリーフの位置付けを知り、それをどのように癒していくのか。その最前線に立たれる方はもちろん、そうでない方にとってもグリーフの正体を知るために有用な一冊となっている。

本書は、その中でも特に精力的な活動を展開する三人の研究者による、「グリーフケア」の理論と実践についての基本文献である。

内容は非常に高度であるがとても平易に書かれており、グリーフケアの専門家や職業従事者はもちろん、広く一般読者に推奨できる。

特に、今正に悲嘆(グリーフ)の渦中にありそれを乗り越えたいと思っている人や、その人を支えたいと願っている周囲の人達にぜひ一読をお勧めしたい。

筆者なりに本書の要点をまとめるならば、グリーフケアの根本問題は、個人の心の問題である悲嘆を個人自身がいかに受容し昇華できるかであり、さらにそうした悲嘆の受容と昇華を個人の集まりである集団が相互にいかに助け合えるかである。

この問題について、まず島薗進氏は、この分野の心理学における最も重要なフロイトの「(愛着)対象喪失」と「喪の仕事」の理論などを中心にして、グリーフケアには個人の課題とそれを支える集団の課題があることを歴史的・社会的・文化的に広く分析している。

それを受けて、鎌田東二氏は、主に個人の課題において不可欠に関わる「宗教」の問題を集中的に取り上げ、ユダヤ=キリスト教・仏教・神道などの様々な宗教がどのように個人の心にグリーフケアを提供しているかを詳細に説明している。

そして、佐久間庸和氏は、特に集団の課題として「葬儀」の問題を取り上げ、それが個人の課題としての心の問題とどのように関わるのか、また人々の悲嘆を癒す心のこもった葬儀とはどのようなものかを多角的に解説している。

表題の「グリーフケアの時代」とは、世俗化が進み、個人の信仰心や地域共同体の絆が弱まった現代社会では、各自が改めて意識的に「グリーフケア」の個人的課題や集団的課題に向き合わなければならない現状を指している。

こうした状況下では、グリーフケアは、彼岸的な宗教的手法のみならず、此岸的な芸術的手法(音楽・文学・映画など)も含めて、あらゆる智慧や技能をフル動員して取り組まれるべき問題であることを主張している点も本書の特色の一つとして挙げられる。

▽災害に遭い、一人一人が<正解の見えない問題>と向き合い、手探りで歩んできた。

▽人を育てるには「場をつくる」「成長を支える」「皆で奮闘を称える」

一人一人が輝く舞台に。

▽挑み、勝つことが人生の本質。

悲観主義、厭世観や、根拠のない楽天主義ではない。

人生の苦しみ、悩みを直視し、そこから逃避するのではなく、勇敢に挑戦し乗り越えてこそ、希望の人生を歩むことになる。

▽身近な人との死別による悲嘆、寂しさ。

喪失感に<あなたは一人ではない>と寄り添う<グリーフケア>。

グリーフケアは、遺族の複雑で深刻な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする取り組みです。

死別した遺族はやがて大きな衝撃から立ち直って自分の日常を取り戻し、新しい人生を切り開きます。

- トラベルパートナー:トラベルパートナー: Mike

- 出身地は東京。得意なエリアはヨーロッパ、特にドイツです。美術が好きなので、得意な分野はアート関係の紹介です。その他、観光スポットでも自分なりの楽しみ方を発見して紹介していきたいと思っています。現在、旅行はもっぱら家族旅行です。

ドイツのベルリンには日本の文豪、森鷗外の記念館があります。ドイツへ留学していた鴎外が過ごした部屋をそのまま記念館として利用。有名小説、舞姫の舞台ともなったベルリンを巡り、文豪の残した世界観に浸ってみてはいかがでしょうか。

今回は、ベルリンにある森鷗外記念館についてその魅力と楽しみ方を詳しくご紹介していきます。

鷗外が何気ない通りの壁にとつぜん出現

森鷗外記念館がなぜベルリンに

異国の土地で唐突に「鷗外」なんて文字を見たら、日本人であれば思わず足を止めて見てしまうところ。ベルリンの普通の通りを歩いていると、本当にその光景に出会えるんです。

森鷗外は明治時代に活躍した日本を代表する文豪の1人。舞姫や高瀬舟といった作品が有名ですよね。読んだ人であればご存じの通り、舞姫はベルリンを舞台とした小説です。そんな背景を知ると、森鷗外とベルリンとの関係が見えてくることでしょう。

森鷗外は、1884年から4年にわたって軍医としてドイツへ留学していました。今の記念館のもとは、彼がベルリンに滞在していたころの下宿先。留学してから100年経った1984年にフンボルト大学が運営して記念館が設立されました。ここへ来る日本人にとっては森鴎外が過ごしたドイツでの生活を覗くことのできる場所ですが、現地のドイツ人には日本文化の紹介センターとしての役割も担っているようです。

記念館にはいくつかのドアや入口がありますが、看板に従ってエントランスを見つけましょう。目印となる看板も、ドイツ語および日本語で書かれているのでわかるはずです。ただ、下宿先をそのまま記念館として利用しているだけあって、入口は他の部屋の住民も利用しているアパートの共用玄関になります。入館には呼び鈴を鳴らして入っていき、まるで100年前に森鷗外を訪ねているような心地になりますよ。

森鷗外記念館は2017年の3月にリニューアルオープンされました。その時まではドイツ語の説明文が中心だったのですが、それらのパネルに日本語も加わったことで日本人旅行者が訪れやすくなったようです。入り口にある看板の横にも日本語で入館の仕方が書かれているので、安心して入ることができます。建物内の一室が記念館で、森鷗外が下宿していた部屋が使われているんです。

当時の様子を垣間見て

記念館のある建物は、産業革命時代に建てられた築100年以上のアルトバウ。ベルリンにあるアルトバウは中庭を挟んで奥に建物が続く特徴があります。古めかしい場所なのかな、と思いきや、アパートの内部は新しく改装されているので、住民も普通に暮らすことができているんです。

一歩部屋の中に足を踏み入れれば、まるでタイムスリップしたような感覚に襲われることでしょう。部屋の中は森鷗外が住んでいた当時のままになっており、どのような留学生活であったのかを間近に感じることができます。置かれている机も、森鷗外が使用していたもの。外へ出れば活気ある現代のベルリンですが、時が止まったかのような錯覚をおぼえるこの部屋には格別のものを感じます。

記念館に行くことで楽しめるのはなんといってもそのリアリティです。水道がまだ普及していなかった時代には、置かれた水差しで顔を洗ったことでしょう。当時の様子をはっきりと思い浮かべることができますよ。

記念館自体はこじんまりとしていますが、森鷗外のファンとしては至福の時を過ごせます。何時間滞在しても飽きずにその雰囲気を味わいたいものです。ただ、開館時間は平日の10時から14時のみとなっているので、訪れる予定のある人は注意してくださいね。

代表作「舞姫」の生まれた街

森鷗外が学んだフンボルト大学

小説家としての顔をもつ森鷗外の、もう一つの面は意外にあまり知られていないのかもしれません。森鷗外はもともと軍医で、フンボルト大学にて当時の最新の医学や衛生学を学んでいました。現在のフンボルト大学は観光スポットに囲まれたウンターデンリンデン通りにあるため、いつも賑やかな場所です。敷地内の入り口近くでは古本の販売もしており、観光のついでに気軽に立ち寄れます。

物語の形跡を辿れるウンターデンリンデン通り

ブランデンブルク門はフンボルト大学と同じ道にあるベルリンのランドマークです。小説、舞姫の中では主人公の豊太郎がここに訪れていました。現在のブランデンブルク門はよく観光客が集まる場所になっているため、大道芸人などがパフォーマンスを行うなど活気にあふれたところになっています。

フンボルト大学はベルリンを凝縮した景観が見られるオススメのスポット。ここからブランデンブルク門の反対側を眺めてみると、ベルリン大聖堂やテレビ塔といった名所が一望できるんです。あたり一帯が舞姫の舞台となった土地なんです。ベルリンの美術館やオペラ劇場もすぐそばにあるため、文化や芸術、そして歴史を一身に感じることができますよ。

ここ、マリエン教会は舞姫の中で豊太郎とエリスが初めて出会った場所だとされています。フンボルト大学とも同じ通りの上にあるので、ぜひとも足を運びたいところです。実はこの道の名前自体はどんどん改称されているのですが、ブランデンブルク門と大学と教会は全て同じ一本道の上にあります。

森鴎外好きの人にとっては欠かせないスポットですが、この通り自体が観光名所を一気に見て回れるオススメのルートなのでファンでなくても歩いてみてくださいね。

フリードリッヒ通りはベルリンのショッピングの中心地

記念館の近くにはお店がいっぱい

フリードリッヒ通りはベルリンにある商業施設が立ち並ぶ通りのうちの1つ。森鴎外記念館からも歩いて行ける距離にあります。ウンターデンリン通りからもゆっくりと周りを散策しつつ行くことができるので、ベルリンの街並みや喧噪を味わいながら行きましょう。

この通りには多くのお店が軒を連ねているので、見ているだけでも楽しめます。プディックや総合デパートがあったり、本屋が開いていたりとお店の種類も多様です。お土産屋さんではこれぞベルリン、というようなアイテムを買うこともできるので、この通りで旅行の記念になるような品を探せますよ。

歩き疲れたらカフェで一休み。軽食をとれるお店も多くあるので安心して買い物ができます。車でも有名なお国柄、ドイツ車のショールームもあるので車好きな人は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

国内の森鷗外ゆかりの施設

文京区立にある森鷗外記念館

ドイツの記念館だけでなく、国内の森鷗外ゆかりの施設を訪れるのもオススメです。森鴎外記念館は東京都文京区にあり、この土地ももともとは鷗外の家があった場所。文京区は鷗外が半生を過ごした場所なので、非常に縁のある所だと言えます。

図書室では、森鷗外が自筆で書いた原稿といった貴重な資料を見ることができ、その中にはドイツに留学していた時の日記もあるんです。ベルリンの森鷗外記念館で目にできる鴎外の生活風景と合わせれば、更に深く鴎外の世界観やその生涯を意識できることでしょう。

施設内にはほかにも、ミュージアムショップやカフェも併設されています。鷗外が見たかもしれない風景を楽しみながら、資料を見たり本を読んだりとゆったりした空間で過ごせますよ。

| Address | 〒113-0022 東京都文京区千駄木1-23-4 |

|---|---|

| Hours | 10:00〜18:00 |

| Closed | 毎月第4火曜日 |

| Tel | 03-3824-5511 |

| Web | https://moriogai-kinenkan.jp |