食品ロスという言葉を耳にしたことのある方は多いと思います。世界中で飢餓に苦しむ人々がいる一方で、先進国ではまだ食べられる食品が廃棄されています。食品ロスの問題点や背景を把握すれば、個人や企業として問題解決に貢献出来ます。

今回はこの食品ロスの現状と原因、食品ロスがおよぼす影響や問題点を解説しながら、現在実施されているさまざまな対策や家庭で出来ることを紹介します。

今回の記事はこんな人にオススメです

- 食品ロスについて気になって調べている

- 個人でもできる食品ロスの対策方法を知りたい

- どれくらいの食品が廃棄されているのか数値が気になる

食品ロスとは

食品ロスとは、食べることが出来るのに廃棄されてしまう食品のことです。SDGsのテーマとなっている持続可能な世界を考えるうえで、限りある食材や食品を無駄なく使っていくことは、世界共通の課題になっています。

食品ロスはSDGs目標12「つくる責任とつかう責任」として取り上げられており、2030年までに、世界全体の一人当たりの食料の廃棄半減と、生産・サプライチェーンにおける食品の損失の減少を目指しています。

食品ロスを減らすことは、食料の効率的な確保だけでなく、廃棄処理のために発生する温室効果ガスの削減による環境負担の軽減、経済面での生産性の向上にもプラスの効果をもたらします。

食品ロスによって引き起こされる問題

年々、世界規模の国や企業、個人単位まで、SDGsに含まれる地球環境や社会問題に対する関心と行動が注目され、多くの取り組みが進んできています。そのなかで、食品ロスによって引き起こされる問題についても注目度が増しています。

食品ロスが環境問題に繋がる理由

食品ロスに伴う食品廃棄のために発生する温室効果ガス排出の影響は環境問題に繋がっています。温室効果ガスは、地球の生態系や気候変動などに影響し環境問題を引き起こしています。

食品ロスに伴う食品廃棄のために発生する温室効果ガスは、世界の温室効果ガスの8%を占め間接的に環境問題に影響しているのです。また、食料が利用されず廃棄されれば、生産時に使用された水や飼料、食料輸送のエネルギーなども無駄になってしまいます。

世界の食料問題と日本の食料自給率

現在、世界中の人々が十分に食べられる穀物が生産されています。しかし、世界では約6億9,000万人、11人に1人が飢えています。日本に目を向けてみると、食料自給率はカロリーベースで38%となっており、6割以上を輸入に頼っている現状は大きな課題です。

事業系食品ロスと家庭系食品ロス

食品ロスは、食品の作りすぎや賞味期限切れのほか、2020年には、新型コロナウイルスによって、予期せぬ食品ロスが発生しています。食品ロスは発生する場面によって事業系食品ロスと家庭系食品ロスの2つに分けられます。

事業系食品ロスとは、食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業など、事業活動の場面で発生する食品ロスです。一方、家庭系食品ロスとは、一般家庭で食料を取り扱う場面で発生する食品ロスです。

日本の食品ロス量は、事業系食品ロスが年間328万トン、家庭系食品ロスが284万トンになっています。

食品ロスとフードロスは似ているようで言葉の定義が違う

日本で使われるいわゆるカタカナ英語と、英語の表す内容にギャップがあるケースはよくあります。食品ロスと同様に使われているカタカナ英語「フードロス」についても、英語とギャップがあるので、使用する際には注意が必要です。

日本で使用されるカタカナ英語フードロス(事業系食品ロスや家庭系食品ロス)は、英語ではFood Wasteと表現します。ちなみに、英語のFood Lossは、食品の量や栄養価などが減ることを表します。

食品ロスについて伝えたい時には、日本語では「食品ロス」、英語では「Food Loss and (Food) Waste」と表現するのが良いでしょう。

新型コロナウイルスの流行によってさらに注目が集まる

2020年の新型コロナウイルスの流行によって食品の消費や流通が大幅に減少したことで、さらに食品ロスに注目が集まっています。

感染防止措置の一環で、学校給食やイベントが中止され、飲食店や食品販売業の営業時間短縮と客足が減少したことで、農産・畜産・海産物など食料や加工食品の引き取り手が減り、大規模な食品ロスが発生したからです。

食品ロスの現状

日本に視点を置くと、コンビニや外食産業での作りすぎや食べ残し、賞味期限切れによる食品ロスが頭に浮かびます。一方、世界では飢餓に苦しんでいる国があります。現在食料生産は、世界中の一人ひとりが食べられる分の生産量を維持出来ているのですが、3分の1が食品ロスで消えています。

世界の現状

先進国では、食品の大量生産による作りすぎや賞味期限切れなどの消費の場面で、食品ロスが起こっています。まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまった食料は2億人分にも上ります。

さらに、2020年度世界的なパンデミックとして猛威を振るっている新型コロナウイルスは世界中で大量の食品ロスを引き起こしています。

また、食料廃棄によって発生する二酸化炭素の量は、米国、中国に次いで日本が3番目に多く、地球環境に大きな影響を与えています。

日本の現状

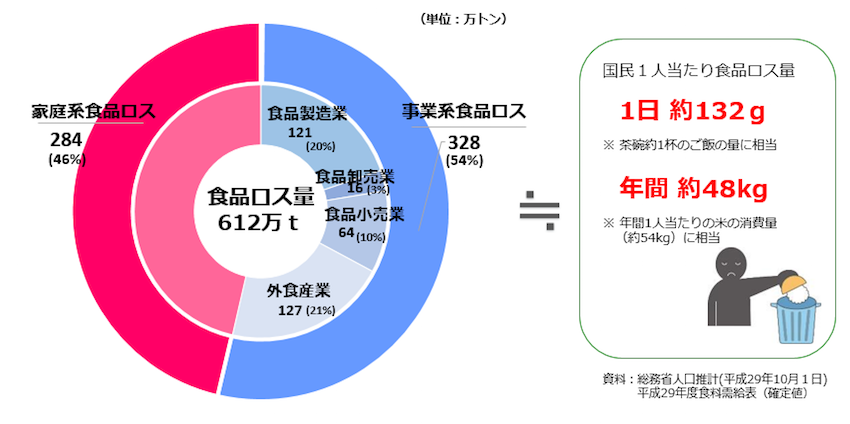

総務省人口推計(平成29年10月1日)と平成29年度食料需給表(確定値)によると、日本の食品ロスの量は年間612万トンに及びます。日本人1人当たりで試算すると、1日約132グラムの食品ロスを起こしていることになります。これは、毎日お茶碗1杯分程度のご飯を捨てていることになるのです。

事業系食品ロスは年間328万トンあり、その内訳は外食産業127万トン、食品製造業121万トン、食品小売業64万トン、食品卸売業16万トンとなっています。

一方で、家庭系食品ロスが284万トンとなっており、食品ロスについて家庭で出来ることがないか、現状を把握して問題点を見つけ対策を考えていくことも、食品ロスを減らすための重要なテーマであることがわかります。

食品ロスが発生する原因

2020年は、新型コロナウイルスの影響によって大規模な食品ロスが発生しました。しかし、想定外であった新型コロナウイルスの影響が出る以前であっても、毎年、世界の食料の14%は、市場に出る前に失われていました。

食品ロスは食品が、製造業・卸売業・小売業・外食産業などを経て、各家庭に届くまでの場面で発生しますが、食品ロスが起こる原因は、主に下記の項目が考えられます。

- 食品輸送時の取り扱い

- 食品保管時の取り扱い

- コールドチェーン等の設備の不足

- 厳しい食品外見的基準

- 災害やパンデミックの発生

- 各家庭の食品ロスに対する取り組み不足

食品ロス削減に向けた省庁の対策

日本においては、食品ロスがおよぼす影響や問題点を重要なテーマとして取り上げ、各省庁が推進に向け対策を進めています。

消費者庁:食品ロスの削減の推進に関する法律の施行

2019年10月1日、消費者庁では、食品ロスの削減推進のために、国と地方公共団体等の責務等を明らかにし、食品ロス削減に関する施策の基本となる事項を定めた「食品ロスの削減の推進に関する法律」を施行しました。

農林水産省:ホームページにて食品ロスについて詳しく紹介

農林水産省では、ホームページ上で食品ロスについて詳しく紹介するとともに、食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)を立ち上げ、食品ロス削減国民運動のロゴマーク(ろすのん)を公開しています。

食品ロス削減国民運動とは、官民が連携して食品ロス削減のために取り組む国民運動です。企業や団体がロゴマーク(ろすのん)を活用することによって、食品ロス削減に取り組んでる意思表示ができます。

たとえば、ロゴマーク(ろすのん)を企業のホームページに掲載したり、ポスターや掲示物に載せたりするなどの活用事例があります。ロゴマーク(ろすのん)の活用事例は農林水産省のWebサイトで公表されており、掲載された企業・団体間でネットワークが広がることも期待できます。

環境省:ポータルサイトでの啓蒙活動

環境省は、「食べ物を捨てない社会へ」をテーマに食品ロスポータルサイトを立ち上げ、消費者向け情報、自治体向け情報、事業者向け情報をわかりやすく詳細に掲載しています。

企業が出来る食品ロス対策の例

環境省から、食品製造業・食品卸売業・食品小売業・外食産業など、事業活動の場面で発生する事業系の食品ロス対策が公開されています。業種問わずできることは、返品・過剰在庫の削減、需要予測精度向上、フードバンクの活用などです。業種別では、以下の対応が挙げられます。

- 食品製造業:過剰生産防止・年月表示・賞味期限延長

- 食品卸売業と小売業:配送時の汚れや破損の削減・小容量販売やバラ売り・売り切り

- 外食産業:調理ロス削減・食べきり運動の周知活動・提供サイズの見直し・自己責任による持ち帰りの協力

家庭で出来る食品ロス対策の例

一般家庭で食料を取り扱う場面で発生する家庭系食品ロスは、事業系食品ロスと比較するとやや割合が低いですが、大きな割合を占めていますので、各家庭での対策を積み重ねることで大きな効果を生むことが期待出来ます。食品ロス対策として家庭で出来ることには以下の対応があります。

- 食べきれない食品を買いすぎない。

- 食べられる分だけ調理する。

- レシピサイトを検索して余った食材を調理して使い切る。

- 食べきれなかった食材を冷凍などをして保存する。

- 外食時は食べきれる量を注文する。

- 買いすぎた食品や余った贈答品はフードドライブなどへ寄付する。

食品ロス削減に向けた新たなビジネス

2020年度に発生した新型コロナウイルスは、食品ロス削減に関連するビジネスへの追い風となりました。 ここでは、農林水産省が取りまとめた「ICTやAI等の新技術を活用した食品ロス削減に効果的なビジネスの募集」の応募者の中から3つのビジネスを紹介します。

食品ロス対策アプリ No Food Loss

みなとく株式会社は、食品ロス解決のためにコンビニや小売店で季節限定パッケージや販売期限などの理由で、食べることが出来るのに廃棄されていた食品をクーポン形式でお得に購入が出来るアプリを開発・運用しています。

ECショッピングサイト Otameshi

株式会社 SynaBizは、品質には問題がないが賞味期限やパッケージ変更によって流通させにくいことで廃棄されていた食品をお得に購入出来、購入者が選んだ社会貢献活動団体に売上の一部を寄付出来るECショッピングサイトを提案しています。

フードシェアリングサービス TABETE

株式会社コークッキングは、食品ロス削減をテーマに、飲食店等で予約キャンセルや来客数低下のため余ってしまった食材をTABETEのプラットフォーム上で販売するフードシェアリングのマッチングサービスを展開しています。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大によって、ウィズコロナの時代に向かって新しいライフスタイルや働き方への対応がスタートしています。食品ロスに関する対応も、さらに加速しました。

食品ロス対策は、現状をふまえ問題点を解決していく必要があります。食品ロスに対する対策を一層強化しなければ、食料安全保障と自然資源の状況が大幅に悪化するする恐れがあります。ウィズコロナの時代に食品ロスについてさらに考え、企業だけでなく家庭や個人でも出来ることを実行していきましょう。

SDGs media で産地での食品ロスを削減するビジネスを展開する、タベモノガタリ株式会社を取材しました。食品ロスへの関心が強まった方は、合わせてご覧ください。

![異常【アノマリー】 by [エルヴェ ル テリエ, 加藤 かおり]](https://m.media-amazon.com/images/I/41bhIiFLKeL.jpg)