最初の福祉活動は、15歳の刑務所慰問

――事務所に『芸能56年、福祉61年』と掲げてありました。杉さんの福祉活動は、芸能界での活動よりも年期が入っているのですね。

杉 デビューしたのは20歳ですが、15歳のころから、レッスンに通っていた歌の先生に誘われて福祉施設や刑務所などを慰問していましたからね。始めは深い考えがあったわけではありません。「行ってみようか」くらいの軽い気持ちでした。

中学生が刑務所のステージに立って歌うというんだから、相当不安でしたよ。足ががたがた震えてね。何を歌ったのかまでは覚えていないけれど、とにかく一生懸命歌った。気持ちが伝わったのか、こわもての受刑者もみんな泣いて拍手をしてくれました。

写真=深澤慎平

――これまで数えきれないほど福祉の現場を訪問されていますが、特に印象に残っている体験はありますか?

杉 1996年に、熊本にある国立療養所菊池恵楓園(きくちけいふうえん)(※1)というハンセン病療養所で「遠山の金さん」を上演したことでしょうか。恵楓園には、国の隔離政策で人権を奪われ、差別や偏見に苦しんできたかたたちが大勢入所されている。実はその5年前に訪問した時に、上演を約束していたのです。照明や音響の設備も整っておらず、トラブル続きで何度も中断しながらでしたが、講堂に集まった何千人というかたたちはじっと舞台を見守ってくださいました。

金四郎の決めぜりふ「一件落着」を言わねばならないのですが、このかたたちには生涯、一件落着はないのだと思うと、胸が詰まって言葉が出てきません。やっとの思いで声をふりしぼって「一件落着」と言うと、怒涛のような拍手が起きました。決して忘れられない体験です。

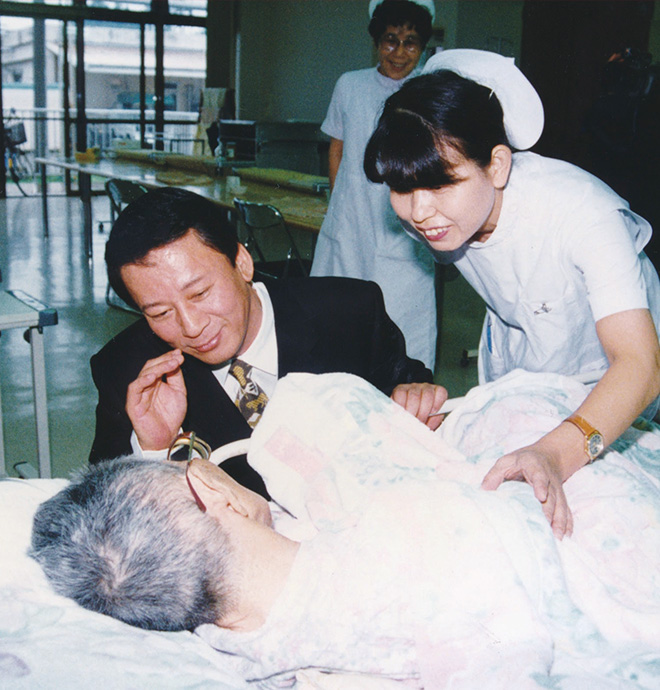

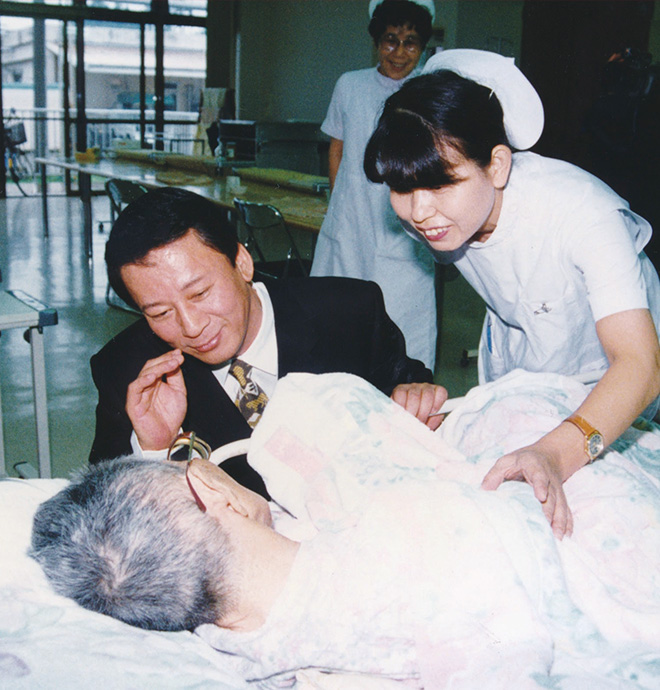

1991年9月、菊池恵楓園への最初の訪問で、ハンセン病患者と言葉を交わす(写真=株式会社杉友提供)

長年福祉に携わってきても、相手の痛みを自分事として感じるのは難しいものです。けれどこの時、実際に恵楓園の入所者のかたたちに会って、お話を聞いて、握手して、抱き合って、少しだけ理解できたような気がしました。

※1:1909年(明治42年)九州7県連合立九州癩療養所として開設。1941年(昭和16年)に国に移管されると同時に「国立療養所菊池恵楓園」へと名称を改め、現在に至る。総面積はおよそ約18万坪、園の周囲は3.9㎞に及び、日本最大の国立療養所として知られている。

杉良太郎を、福祉活動に駆り立てるものは

――なぜ、杉さんは、多忙な芸能活動と並行して、これほどまでに熱心に福祉に取り組んでいるのですか?

杉 必ず聞かれますが、それがいちばん難しい質問ですね。うまい答えを探しているんですが……。いつも、何か考える前に行動しているのです。

例えば、この『きなり』(生協パルシステムの商品カタログ)を見るでしょ。商品がいっぱい並んでいる。そうすると、「ああ、おいしそうだな」「食べたいな」っていう前に、「これはあの人が喜ぶかな」「あの人に送ってあげようかな」と、いろいろな人の顔が浮かんでくるんですよ。

まあ、性分なんですね。私は終戦のちょうど1年前に生まれたのですが、私たちの世代には、そういう人が多いかもしれない。世話を焼くというか、面倒見てやるよっていうコミュニティが周りにありましたからね。

写真=深澤慎平

――杉さんのお母さんも、口癖のように「人には親切、慈悲、情け」とおっしゃっていたそうですね。

杉 そうですね。私が子共のころは本当に貧しくて、明日のお米にも困るような家だったんです。それでも、母親だけじゃなく父親も、いつも人のために動いているような人でした。父は兵隊帰りで気性は荒かったけれど、お人好しでね。両親からの影響ばかりじゃないだろうけれど、困っている人を見かけると、何とかしたいと思うような子供だったのは確かです。

1970年には広島、長崎の原爆病院を慰問(写真=株式会社杉友提供)

――今の福祉活動につながる思いは、そんな幼いころに芽生えていたのですね。

杉 もちろん、自分では意識していませんでした。ただ私は、なぜか災害や人の“非常時”に接する機会が多いんです。ロサンゼルス地震も現地でディナーショーをやった日の夕方だったし、実家が神戸だから阪神淡路大震災も身近に経験している。ほかにも、だれも知らないところでそういうかかわりがいっぱいあります。もしかしたら、だれかが遇わせているんじゃないかと思うくらい。

そういう体験ばかりしているから、頼まれてもいないのに、「社会を少しでもよくしたい」「みんなが平穏な日々を送ることができたらいいな」という“妄想”を抱くようになったのかもしれません。

「売名」と揶揄するのは、無関係な外野の人たち

――東日本大震災の時にも、いち早く大量の支援物資を被災地に運び、自ら炊き出しをされていましたね(※2)。

杉 あの時も、ある意味闘いでしたね。炊き出しでは、カレーの寸胴鍋を両脇において両手にしゃもじを持ってかき混ぜるんです。そうしたら首が回らなくなっちゃった。ニンニクをすりおろしすぎて、手はグローブみたいになるし。

2011年4月1日~3日、石巻市雄勝町で炊き出しの準備(写真=株式会社杉友提供)

「どうせ人にやらせているんだろう」なんて疑っている人もいるけれど、いつだって準備から何から、全部、自分でやりますよ。

――それなのに、「売名」「偽善」と言われることが多かったとか。

杉 例えば、石巻市の避難所で炊き出しのカレーを配っていたら「杉さん」って声をかけられて、顔上げたらレポーターが「それってやっぱり売名ですか」と聞くんです。目の前の被災者のことで頭がいっぱいで、息つく間もなく動いて疲れ果てている時だったから、思わず「当たり前じゃないか、売名だよ。あなたもしなさいよ」って返したんですよ。後になってネットかなんかで話題になったようですね。

2011年4月、東日本大震災の炊き出し(写真=株式会社杉友提供)

――善意でされていることが、そんな風に揶揄されるなんてつらくはないですか。

杉 あのころにはもう、私にとってはどうでもよいことになっていましたが、「売名」という言葉を聞くたびに、日本にいるのが嫌になっていた時期もありますよ。最近でこそ「ボランティアの杉さん」なんてもち上げられるけれど、昔は何やっても「売名」「偽善」と言われてしまうから、寄付とか慈善活動に関しては、シークレット。人に知られないように細心の注意を払っていました。

だけど、そんな風に言うのは、決まって外野の無関係な人たちです。私は、だれが何と言おうと困っている人の力になりたい。「善意はきっと届く」という一心で活動してきました。

――海外でのほうが、杉さんの慈善活動が認められるのは早かったようですね。

杉 日本は慈善活動に対する意識が遅れていると感じます。海外に行くと、まるで評価が違うんです。一つの例を挙げると、アメリカを代表する喜劇俳優のボブ・ホープ氏が来日した時、名指しで「杉良太郎に会いたい」と言ってきたんです。彼の泊まっているホテルに行くと、机の上に面会を望む芸能人からのメッセージが積み上がっていました。

1989年11月、アメリカのチャリティ王、ボブ・ホープ氏と(写真=株式会社杉友提供)

彼はこう言いました。「彼らの俳優としてのキャリアは素晴らしい。だけど彼らはチャリティをしていないんだよ」と。「おれはアメリカのチャリティ王って言われている。杉は日本のチャリティ王だ。さあ、握手をしよう。これは世紀の握手だ」って。面白いでしょ。彼にとっての関心事は、芸能界で何をやっているかではなく、どんなボランティアをしているかだったんです。

※2:石巻市立大須小学校、万石浦中学校のほか周辺9か所の避難所で、カレー、野菜サラダ、豚汁、杏仁豆腐などを炊き出しで振る舞った。

ボランティアは「一方通行」

――「ボランティアや福祉は一方通行」という信念で活動されていると伺いました。

杉 そう。見返りや感謝は求めない。ボランティアって、相手があることだから、難しいんですよ。

被災地支援なら、炊き出しは何がいいとか、何を持って行くとか、どう手配するとか、どう配るかとか、一生懸命人のために頭をひねって、時間を使う。でも、睡眠時間を削って1週間も10日も費やして、やっと現地に行っても、「ありがとう」と言ってもらえないこともあります。ほとんど反応がないこともある。

だけどそこで、こっちはこれだけやったのに……なんて気持ちが出てきた瞬間、ボランティアじゃなくなってしまう。意味が全部消えてしまうんです。

――自分のやっていることが正しいのか、役立っているのか、つい、気になってしまいそうですが……。

杉 それは自己満足したいだけ。被災した人たちの気持ちを理解していない。みんな大変な状況ですからね、避難所にいる人たちは。その場で答えがもらえることなんかめったにありません。だからこそ、どうしたら喜んでもらえるか、自分の頭で必死に考え抜くんです。闘いなんです。

2~3年たって同じ場所へ行った時に、「あのころの私たちはこんな気持ちだった。そこへあなたが来てくれて、本当に助かったんだよ」って言ってもらえることもありますよ。自分がやったことが間違ってはいなかったってことは、後から分かるものなんです。

写真=深澤慎平

――ボランティアに関心はあるけれど、お金も時間もないという声も聞きます。

杉 自分のことで精一杯のときに、人に手を差し伸べなさいといっても、難しいですからね。今もまさにそう。

お金がない人は時間を使えばいい。お金も時間もない人は、ボランティア活動に理解を示し、実際に行動している人にエールを送ればいい。それも立派な福祉活動だと思います。

「明日はわが身」。あらゆる社会の課題を“自分事”に

―――新型コロナの問題で、日本も世界も大きく様変わりしました。

杉 確かに、世界中が危機にさらされているという、これまでにない状況ですね。今はだれに救援物資を送ったらいいか分からない。みんながみんな、被災者みたいな立場ですから。でも、その中でも、今の日本で自分には何ができるかと考えています。

コロナ問題が起きる前ですが、こんなことがありました。代々木公園を散歩していたら、救急車が止まった。いつもならそのまま通り過ぎるんだけど、なぜか立ち止まって見ていたら、ホームレスのおじさん同士の話が聞こえてきたんです。「仲間が具合悪いっていうから救急車を呼んだ。救急隊員が段ボールをはねのけたら、腹のなかにウジ虫がわいていたんだよ」って。

私も驚きましたが、この話を海外でしても、信じてもらえません。「日本で、生きている人にウジ虫がわいているなんてありっこない」って。日本はまだ豊かなイメージですからね。たぶん日本でも「ウソ」って言われちゃうんじゃないかな。でも、本当はこういう話が転がっている。それが今の日本の現実ですよ。

―――コロナ禍で、失業や生活困窮の問題が深刻化していますね。

杉 今まで潜在的にあった課題が、表面に出てきたということです。

さっき、私はたまたま困難を抱えている人に遭遇すると言ったけれど、本当はだれでも見えているはずなんです。でも、見える目がありながら、観る目をもっていない。聞こえる耳がありながら、聴く耳をもっていない。だから、「助けて」という声が見過ごされてきた。

コロナだけじゃなく、環境がこれほど変化しているなか、自然災害も当たり前のように起こってくるでしょう。特にこの日本に住んでいる限り、人からの支援を何も受けないで一生を全うできるなんて保証はどこにもありません。一人ひとりが困難に向き合うと同時に、お互いの「助けて」に耳を傾けていかないといけないでしょう。

写真=深澤慎平

――パルシステムも、「心豊かなくらしと共生の社会を創ります」を理念に掲げています。これからの時代を私たちはどう生きていけばいいか、ヒントをいただけますか。

杉 コロナの件で、私たちはみんな「自分事」として、命や健康、当たり前の日常を脅かされるという経験をしました。いい家に住みたいとか、ごちそうをたらふく食べたいとか、人は天井知らずに欲を持つものだけれど、本当に大切なことは、あの何でもない平穏な日々の中にあったんだと気づいた人が多いのではないでしょうか。

この気づきをチャンスととらえ、体や心の健康を自分でしっかり管理し、周りにいる家族や仲間とのかかわりを大切にし、困っている人がいたら気持ちを寄せ、手を差し伸べる――そんな風に一人ひとりが意識を変えていけば、社会も変わっていくはずです。

福祉とかボランティアっていうと、自分とかけ離れたテーマ、えらいテーマだなって考える人もいるけれど、そうじゃない。自分がどう生きたいか、どんな暮らしを送りたいか、それを考えるのがもう福祉なんです。私たちが、あらゆる社会の課題をどれだけ他人事でなく自分の身に引き寄せて考えていけるか。そこに社会の行く末がかかっていると思います。

</picture>

</picture>

</picture>

</picture> </picture>

</picture>