映画 54; 『馬小屋 』Live Animals

満足度 ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆

ある意味 珍しさ ★★★★★ ★★★☆☆

2008年 米 85分

(発売日 2010年8月4日)

ジェレミー・ベレンソン 監督

キャスト

ジョン・スティル、

クリチアン・ウォルカー、

ジャネット・コーマンズ、

サラ・イーウェル、

ポーラ・アレン、

パトリック・コックス

映画映画 『馬小屋 』を観たと書くのにためらいがあり、一日を要してしまった。

『馬小屋 』は元はLive Animals

Live Animalsなら内容的に納得がいく。

この映画はおそらく制作費がかなり低い。

ジェイソンのように仮面をかぶった男の動きはちゃちで、もたもたしたホラーだと、しょっぱなから気づく。

それでもTUTAYA新作で借りたのだからと、惰性で先を観る。

色彩は恐ろしい青、黄色、赤。

半端に活かしたサイケデリックな感じがかえって古めかしい。

以後気が遅く、妙な具合。間の抜けた長い「間」がとられる。

俳優たちの表情もとってつけたようで、切迫感の欠ける。

あらすじはあってないようなもの。

ホラー中心かと思えば、繊細なホラーでもし怖さも低い。

最後のエイリアン風に後に続けるといったとってつけた展開は、笑けてしまった。

馬小屋(監禁場所)に、気が触れた風に装う 歌を歌う女がいた。

よく聴くと、マザーグースだ。

昔何度か聴いたことがある。

歌は三種類。

気にかかったのでネットで調べたが、映画『馬小屋』とマザーグースの関連性を書いたものは、わたしが調べる限りでてこない。

この映画は日本では『馬小屋』と名付けられて入るが、もとはLive Animalsだということは上にも書いた。

ではどうして『馬小屋』と名付けたのだろうか。

それを紐解くのはマザーグースの『There was an old man, And he had a calf』

唄は次のとおり

There was an old man, And he had a calf

There was an old man,

And he had a calf,

And that's half;

He took him out of the stall,

And put him on the wall,

And that's all.

アメリカ映画だが、マザーグースから映画をつくったのかと思うと、ほくそ笑む。

但し、わたしが勝手に想像しているだけで、正しいかどうかはわからない。

いずれにしても、ここまで間の悪い映画は帰って希少価値がありような気がする。

これから映画つくりをされたい方は是非この映画を反面教師にされることをお勧めする。

本来なら時間がもったいないと思うはずだが、この映画に関してはそんなふうでもないから不思議だ。

正統派とは逆の意味で珍しい映画で、観て損は無かったと感じた。

映画説明から ▼

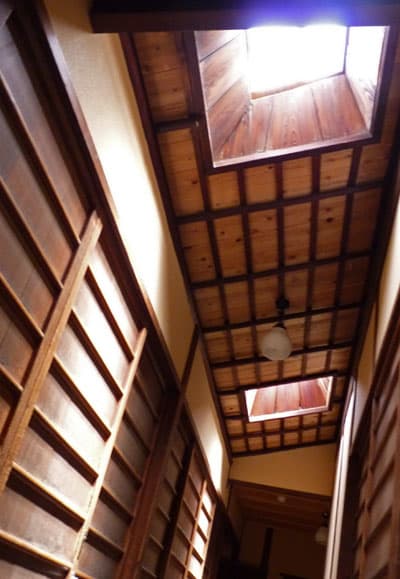

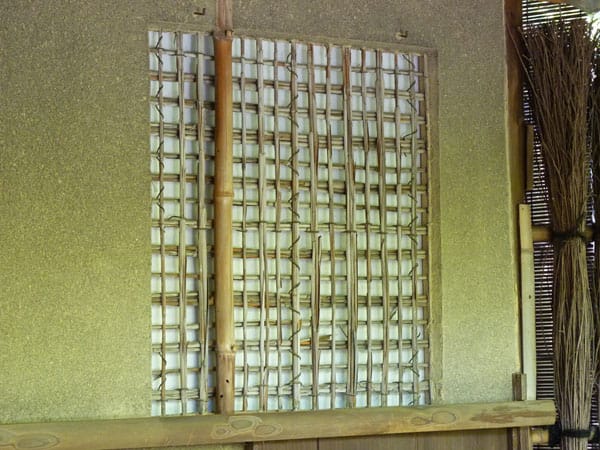

アメリカ中西部。湖畔の町を訪れたエリン・ニックの兄妹と、3人の仲間たち。その夜、彼らは謎の男に襲われ拉致されてしまう。気がつくと、彼らは巨大な厩舎の馬房に監禁されていた。オーナーのウェインという男は、若い男女を誘拐しては、残虐な拷問で調教。人間性を破壊した上で、性の奴隷として顧客に販売していたのだ。鎖に繋がれ、家畜のように飼育され、恐怖の日々を送る5人。ある者は無惨に殺され、ある者は箱に詰められ売られてゆく。生きのびるためには、戦うしかない。監視の隙をついて反撃に出たニックは、エリンを連れて逃亡に成功。しかしその行く手には、さらなる地獄が待ち受けていた。

実際に起こった人身売買の事件からインスパイアされて作られた、驚愕の実録スリラー。