山行日:2021年5月29日(土)

山行者:単独です。

天気:晴れ

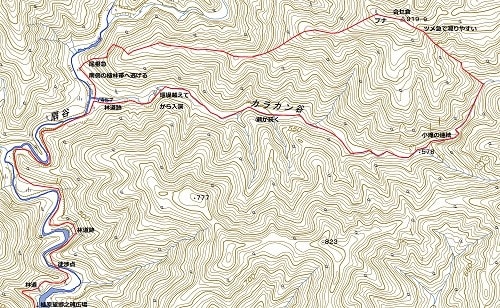

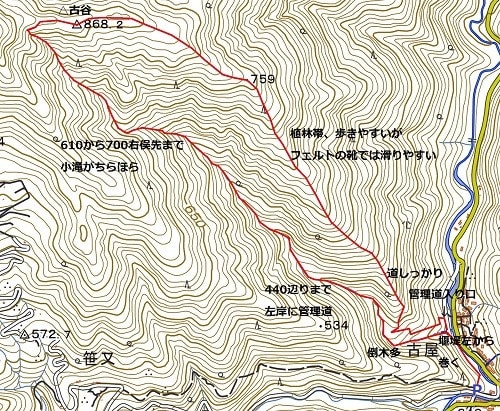

CT:古屋(駐車地)8:11…入渓8:15…700二俣9:51…△古谷10:30~10:44…

車道11:34…駐車地11:38

車は古屋の大きな十字路付近の路肩に停めた。

入渓して直ぐの堰堤は左から巻いたが山肌がズルズルでいやらしい。

440の取水施設まで左岸に管理道が延びているので

それを使えば堰堤の巻きや倒木の多い谷の下流をすっとばせる。

ちなみに管理道入口は入渓地点から北へ県道を少し歩いたところにある。

610辺りまでは滝はなく釣り師向きの?渓相。

左岸側に石垣が残り昔は炭焼きなどで賑わっていたことがうかがえる。

610から小滝がちょこちょこでだす。

640の10m程の多段滝は右から巻いたがほとんどがシャワーで登れる。

700の右俣から先も小滝がいくつか。

840mくらいで水は切れて適当なところで

右手の斜面に取り付き尾根に乗りわずかで△古谷。

展望はない。

暫くは明るい広葉樹林が左手に、

右手は植林帯だが暫く下ると完全に植林帯に覆われる。

植林帯は下草もなく歩きいやすいが、

それほど急な斜面でもないのに靴底がフェルトだとよく滑る。

途中からはっきりとした踏み跡が現れ、

尾根下部では木の階段などハッキリした道が現れる。

谷左岸の管理道と合流し、車道へ降りる。

谷自体は大きな滝もなく初級者向けの簡単なところだが、

岩が結構ぬめっていて山肌もズルズルで滑りやすく

直登や巻きでも注意しないと思わぬところで怪我をしてしまうかも…と思った。

谷の周囲は植林帯に覆われているが

水線に近い部分は広葉樹林が多々あり明るく気分がいい。

ヤマビルの住む山域だが被害は全くなし!見ることもなかった。

(管理道入り口から入れば楽。エッサマンのごみも落ちてたので利用されてるはず。)

(入渓直後は倒木ひどく越えていくのが大変)

(倒木帯過ぎればいい感じ~♪)

(お楽しみは610辺りから)

(700右俣から)

(△古谷)

山行者:単独です。

天気:晴れ

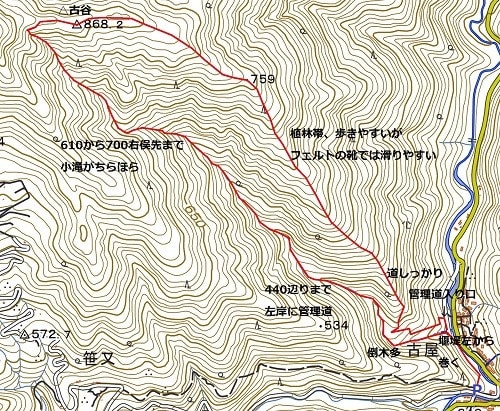

CT:古屋(駐車地)8:11…入渓8:15…700二俣9:51…△古谷10:30~10:44…

車道11:34…駐車地11:38

車は古屋の大きな十字路付近の路肩に停めた。

入渓して直ぐの堰堤は左から巻いたが山肌がズルズルでいやらしい。

440の取水施設まで左岸に管理道が延びているので

それを使えば堰堤の巻きや倒木の多い谷の下流をすっとばせる。

ちなみに管理道入口は入渓地点から北へ県道を少し歩いたところにある。

610辺りまでは滝はなく釣り師向きの?渓相。

左岸側に石垣が残り昔は炭焼きなどで賑わっていたことがうかがえる。

610から小滝がちょこちょこでだす。

640の10m程の多段滝は右から巻いたがほとんどがシャワーで登れる。

700の右俣から先も小滝がいくつか。

840mくらいで水は切れて適当なところで

右手の斜面に取り付き尾根に乗りわずかで△古谷。

展望はない。

暫くは明るい広葉樹林が左手に、

右手は植林帯だが暫く下ると完全に植林帯に覆われる。

植林帯は下草もなく歩きいやすいが、

それほど急な斜面でもないのに靴底がフェルトだとよく滑る。

途中からはっきりとした踏み跡が現れ、

尾根下部では木の階段などハッキリした道が現れる。

谷左岸の管理道と合流し、車道へ降りる。

谷自体は大きな滝もなく初級者向けの簡単なところだが、

岩が結構ぬめっていて山肌もズルズルで滑りやすく

直登や巻きでも注意しないと思わぬところで怪我をしてしまうかも…と思った。

谷の周囲は植林帯に覆われているが

水線に近い部分は広葉樹林が多々あり明るく気分がいい。

ヤマビルの住む山域だが被害は全くなし!見ることもなかった。

(管理道入り口から入れば楽。エッサマンのごみも落ちてたので利用されてるはず。)

(入渓直後は倒木ひどく越えていくのが大変)

(倒木帯過ぎればいい感じ~♪)

(お楽しみは610辺りから)

(700右俣から)

(△古谷)