山行日:2022年1月30日(日)

山行者:単独です。

天気:晴れ時々曇り

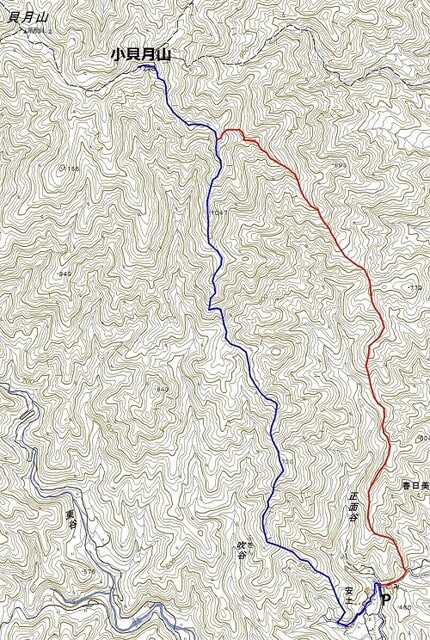

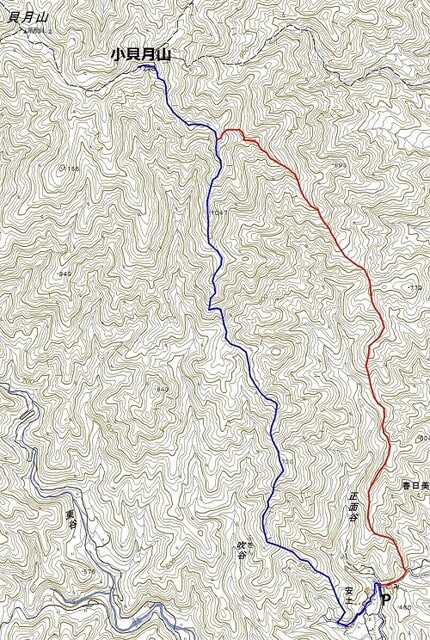

CT:駐車地7:06…尾根取り付き7:17…小貝月山11:03~11:15…車道13:49…駐車地13:56

ヤマップ記録

車は春日美束の安土集落内の道の膨らみに駐車。

集落内は基本除雪してあったが奥の方はそのまんま、

ツボ足で歩き適当なところから取り付いた。

前回花房山より取り付き標高高いが雪は少なめで

表面締まってるようで体重乗せると沈む感じ。

低いところは仕方がないのかな?今回も最初っからスノーシュー装着。

雪締まってないのもあるけど朝一番は息上がる。

標高600前後に最初の急登、ズルズルでイヤラシく逆ハの字で登る。

これを登り切ると雪が締まってる部分が多くなり歩き安くなった。

割と大きめにアップダウンしながら登っていく尾根。

落葉広葉樹林が多く樹間から景色を見渡せる。

標高が上がるたび春日村周辺の山々を眺めることができた。

尾根上に三つ花崗岩と思われる大きな岩が鎮座しているところがあった。

簡単に脇から抜けられる。

これより小さいものもきっと雪の中に隠れているのだろう。

何度か落とし穴にハマったがゴロゴロ岩の隙間の空洞に落ちたのもあっただろう。

840辺りから見上げるような急坂、

両脇の谷部には雪が付かず岩がむき出しの部分もあり山肌が立っていることを思い知らされる。

どちらかというとヤセ尾根だが縫うように弱い部分をつきながら登行していく。

どういう訳かこういう所に限って雪が緩くズルっとなって先に進まない。

何とか870付近の尾根が突き出したようなところへ上がった。

ここから先も急なヤセ尾根は続きイヤそうな顔になってる自分に気づいたりする。

ふと、両側の尾根を見ると左側の尾根の方が緩やかそうだ。

地形図を見ると今乗っている尾根より広い感じ。

この尾根は下の方は谷の中に消えており尾根末端はストーンと落ちている。

今いるところから谷をトラバースすれば行けなくはない。

積雪ある谷をトラバースするのはあまり気持ちが良くない。

おまけに下の方はストーンと落ちてるので滑落は許されない。

ここなら通れそうという所を見極めながらトラバースしなんとか隣の尾根に乗った。

目視と地形図で確認した通り尾根は先程の尾根より傾斜が少しばかり緩く、広い。

ほっと胸を撫で下ろし僅かに登ると展望のいい場所に出た。

朝方よく見えていた伊吹山は雲にかかり、よく見ると西から雲が流れている。

東や南は青空が見えるところがまだあり北ア、

御嶽山方面や伊勢湾などを見ることができた。

もうこれで安泰かな?と思ったらどっこいアップダウンは続きヤブも出てくる。

無積雪期のこの辺りはひどいヤブなのでこれでも控えめな方である。

復路とのジャンクションを過ぎ次のピーク辺りで小貝月山がドーンと見える。

山頂には人影も見えた。

揖斐高原からの登山者かな?

最後は雪庇をどうしようと思っていたが心配は全く必要なく登山道に出た。

トレースばっちり。

わずかの登りで小貝月山の頂に立った。

360度遮るものなく展望は良好。

ただ予報は晴れのはずだが雲が多くなってきている。

伊吹山北尾根を越えて西から流入してくるようだ。

休憩していたら次々に登山者やバックカントリーの人が上がってきた。

さすが人気の山だ。

ここから貝月山へは無積雪期ならすぐだが雪があるから少し時間がかかりそう。

もともと小貝月山をピストンする予定だったので潔く下山する。

ジャンクションピークは地形図上の1030の丸いピーク。

復路はここから東へと進む。

すぐ下の棚までも僅かな急斜面だが、その下はありえないくらいストーンと落ちている。

おまけにヤセ尾根でスノーシューではとてもじゃないが無理である。

地形図と地形をにらめっこし、

一旦北側の谷を下って急斜面のすぐ先の緩い小ピークに登り返すことを思いつく。

谷は新雪いっぱいでスノーシューでは気持ちのいい下降となった。

しばらく下ると滝が現れた。

雪に埋もれており下の方は可愛い氷瀑(氷柱の塊?)があった。

水は全く流れてないが、落差10mはある直瀑でそのまま下ったら一溜まりもない。

左岸側の小尾根を使って上手く巻き降りた。

谷を渡り右手の小沢を登って尾根に復帰した。

下から見た急斜面は間違いなくヤバいところで、懸垂下降が妥当なほど急であった。

無茶せず良かった…。

この先は痩せた部分や急な箇所、灌木のヤブ漕ぎなんかもあったが落ち着いて下ることができた。

それよりも腐っていく雪とアップダウンに消耗させられた。

最後は車道に降りるところが法面で降りられず、

少し登り返して法面が低くて雪が繋がっているところを探してそこに降り立った。

除雪していない車道を少し歩き駐車地へ戻った。

揖斐高原から登る貝月山が一般的ですが、

貝月山から放射状に広がる尾根をチョイスして登下降してみました。

登山道では無いだけあって一筋縄ではいかないルート。

でもその一つ一つを解決しながら先に進むのもまた楽しい…。

まだまだ楽しそうな尾根が沢山あるので暫く楽しめそうです。

帰宅後、masaさんからライン。

どうやら前日隣の尾根を登って貝月山を登ったらしい。

今日は後追いでレイさんが…。

僕が登った尾根より素晴らしかったようで羨ましい限りです!

山行者:単独です。

天気:晴れ時々曇り

CT:駐車地7:06…尾根取り付き7:17…小貝月山11:03~11:15…車道13:49…駐車地13:56

ヤマップ記録

車は春日美束の安土集落内の道の膨らみに駐車。

集落内は基本除雪してあったが奥の方はそのまんま、

ツボ足で歩き適当なところから取り付いた。

前回花房山より取り付き標高高いが雪は少なめで

表面締まってるようで体重乗せると沈む感じ。

低いところは仕方がないのかな?今回も最初っからスノーシュー装着。

雪締まってないのもあるけど朝一番は息上がる。

標高600前後に最初の急登、ズルズルでイヤラシく逆ハの字で登る。

これを登り切ると雪が締まってる部分が多くなり歩き安くなった。

割と大きめにアップダウンしながら登っていく尾根。

落葉広葉樹林が多く樹間から景色を見渡せる。

標高が上がるたび春日村周辺の山々を眺めることができた。

尾根上に三つ花崗岩と思われる大きな岩が鎮座しているところがあった。

簡単に脇から抜けられる。

これより小さいものもきっと雪の中に隠れているのだろう。

何度か落とし穴にハマったがゴロゴロ岩の隙間の空洞に落ちたのもあっただろう。

840辺りから見上げるような急坂、

両脇の谷部には雪が付かず岩がむき出しの部分もあり山肌が立っていることを思い知らされる。

どちらかというとヤセ尾根だが縫うように弱い部分をつきながら登行していく。

どういう訳かこういう所に限って雪が緩くズルっとなって先に進まない。

何とか870付近の尾根が突き出したようなところへ上がった。

ここから先も急なヤセ尾根は続きイヤそうな顔になってる自分に気づいたりする。

ふと、両側の尾根を見ると左側の尾根の方が緩やかそうだ。

地形図を見ると今乗っている尾根より広い感じ。

この尾根は下の方は谷の中に消えており尾根末端はストーンと落ちている。

今いるところから谷をトラバースすれば行けなくはない。

積雪ある谷をトラバースするのはあまり気持ちが良くない。

おまけに下の方はストーンと落ちてるので滑落は許されない。

ここなら通れそうという所を見極めながらトラバースしなんとか隣の尾根に乗った。

目視と地形図で確認した通り尾根は先程の尾根より傾斜が少しばかり緩く、広い。

ほっと胸を撫で下ろし僅かに登ると展望のいい場所に出た。

朝方よく見えていた伊吹山は雲にかかり、よく見ると西から雲が流れている。

東や南は青空が見えるところがまだあり北ア、

御嶽山方面や伊勢湾などを見ることができた。

もうこれで安泰かな?と思ったらどっこいアップダウンは続きヤブも出てくる。

無積雪期のこの辺りはひどいヤブなのでこれでも控えめな方である。

復路とのジャンクションを過ぎ次のピーク辺りで小貝月山がドーンと見える。

山頂には人影も見えた。

揖斐高原からの登山者かな?

最後は雪庇をどうしようと思っていたが心配は全く必要なく登山道に出た。

トレースばっちり。

わずかの登りで小貝月山の頂に立った。

360度遮るものなく展望は良好。

ただ予報は晴れのはずだが雲が多くなってきている。

伊吹山北尾根を越えて西から流入してくるようだ。

休憩していたら次々に登山者やバックカントリーの人が上がってきた。

さすが人気の山だ。

ここから貝月山へは無積雪期ならすぐだが雪があるから少し時間がかかりそう。

もともと小貝月山をピストンする予定だったので潔く下山する。

ジャンクションピークは地形図上の1030の丸いピーク。

復路はここから東へと進む。

すぐ下の棚までも僅かな急斜面だが、その下はありえないくらいストーンと落ちている。

おまけにヤセ尾根でスノーシューではとてもじゃないが無理である。

地形図と地形をにらめっこし、

一旦北側の谷を下って急斜面のすぐ先の緩い小ピークに登り返すことを思いつく。

谷は新雪いっぱいでスノーシューでは気持ちのいい下降となった。

しばらく下ると滝が現れた。

雪に埋もれており下の方は可愛い氷瀑(氷柱の塊?)があった。

水は全く流れてないが、落差10mはある直瀑でそのまま下ったら一溜まりもない。

左岸側の小尾根を使って上手く巻き降りた。

谷を渡り右手の小沢を登って尾根に復帰した。

下から見た急斜面は間違いなくヤバいところで、懸垂下降が妥当なほど急であった。

無茶せず良かった…。

この先は痩せた部分や急な箇所、灌木のヤブ漕ぎなんかもあったが落ち着いて下ることができた。

それよりも腐っていく雪とアップダウンに消耗させられた。

最後は車道に降りるところが法面で降りられず、

少し登り返して法面が低くて雪が繋がっているところを探してそこに降り立った。

除雪していない車道を少し歩き駐車地へ戻った。

揖斐高原から登る貝月山が一般的ですが、

貝月山から放射状に広がる尾根をチョイスして登下降してみました。

登山道では無いだけあって一筋縄ではいかないルート。

でもその一つ一つを解決しながら先に進むのもまた楽しい…。

まだまだ楽しそうな尾根が沢山あるので暫く楽しめそうです。

帰宅後、masaさんからライン。

どうやら前日隣の尾根を登って貝月山を登ったらしい。

今日は後追いでレイさんが…。

僕が登った尾根より素晴らしかったようで羨ましい限りです!