トルストイの「アンナ・カレーニナ」を読みました。

率直な感想をいうと、長いわりに面白くありませんでした。

途中で投げるのは嫌だったので、頑張って読み通しましたが・・

ひきつけられた箇所もあります。

例えば、きしみ始めた関係が崩壊に向けて加速して行く物語終盤。

登場人物たちの苦悩が強まれば強まるほど、物語の求心力は増していきました。

「人の不幸は蜜の味」

誰がいい始めたのが知りませんが、僕の嫌いな言葉の一つです。

なのに、人の心を揺さぶりうるのは、決まって不幸ですよね。

多分、たいていの昔話が「おじいさんとおばあさんは幸せに暮らしましたとさ」

で終わってしまうのは、実はそれ以上物語が続かないから。

幸せ・・?それはよかったね、でそれ以上膨らみようがないんでしょう。

そうなってしまうともはや読者の関心をひきつけられなくなります。

他人の幸福な話よりも不幸な話を聞きたいという潜在的な願望の存在は否定しきれません。

もともと他を押しのけて生き抜くことは生物的な本能の示唆するところ。

人の不幸が自分の幸福につながるという考えも、論破するのは難しいんじゃないでしょうか。

それどころか、その命題は偽じゃないかも・・

「情けは人のためならず」

この言葉は、取りようによってはひどく利己的なものになります。

自分への見返りがあるからこそ、人は他人に優しくなれるのか・・

裏を返せば、自分への見返りがなければ、人は他人に優しくなれないのか、と。

この問題は結論を出すのが難しいですよね。

興味深いビデオを見たことがあります。

統合失調症の患者さんの描く絵は、治療によって劇的に変化するという趣旨だったんですが、

絵だけについて言えば、治療前に描かれた絵のほうがよほど素晴らしいものでした。

治療後の絵が小学生が描いたようなありふれた風景画なのに対し、

治療前のそれは、毒々しい色をたくさんつかった抽象画。

その患者さんの心のうちの苦しみが迫ってくるような印象を受けました。

好みの問題はあるでしょうが、少なくとも治療前の絵のほうが訴えるものがありました。

物語に面白みを感じるためには、そこに悲劇がないといけないのかもしれません。

・・多分、それは生物の本質が残酷なものだから。

上記の絵の問題は、同じ軸上にはないけれど、同じ平面上にはあるような気がします。

この物語はクライマックスを迎えた後にエピローグのような形で数章続きがあります。

ここが全然面白くないんですよね。

多分、それまでのシーンとはうってかわって幸福を主軸としたものになるからです。

おまけ、としか思えませんでした。

しかし、読後にこういう示唆を与えてくれるのも名著だからこそ?

とりあえず、ロシアの長いのに手を出してみようかと考えている人には

トルストイよりもドストエフスキーをオススメします。

あくまでも個人的な趣味から、ですけど。

そういえば、「ライ麦畑」は思っていた以上に有名だったことに驚きました。

アメリカの小説はどこか食わず嫌いなところがあるんですが・・・どうしようかなぁ。

率直な感想をいうと、長いわりに面白くありませんでした。

途中で投げるのは嫌だったので、頑張って読み通しましたが・・

ひきつけられた箇所もあります。

例えば、きしみ始めた関係が崩壊に向けて加速して行く物語終盤。

登場人物たちの苦悩が強まれば強まるほど、物語の求心力は増していきました。

「人の不幸は蜜の味」

誰がいい始めたのが知りませんが、僕の嫌いな言葉の一つです。

なのに、人の心を揺さぶりうるのは、決まって不幸ですよね。

多分、たいていの昔話が「おじいさんとおばあさんは幸せに暮らしましたとさ」

で終わってしまうのは、実はそれ以上物語が続かないから。

幸せ・・?それはよかったね、でそれ以上膨らみようがないんでしょう。

そうなってしまうともはや読者の関心をひきつけられなくなります。

他人の幸福な話よりも不幸な話を聞きたいという潜在的な願望の存在は否定しきれません。

もともと他を押しのけて生き抜くことは生物的な本能の示唆するところ。

人の不幸が自分の幸福につながるという考えも、論破するのは難しいんじゃないでしょうか。

それどころか、その命題は偽じゃないかも・・

「情けは人のためならず」

この言葉は、取りようによってはひどく利己的なものになります。

自分への見返りがあるからこそ、人は他人に優しくなれるのか・・

裏を返せば、自分への見返りがなければ、人は他人に優しくなれないのか、と。

この問題は結論を出すのが難しいですよね。

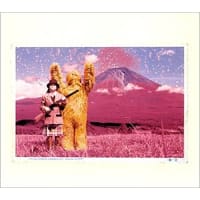

興味深いビデオを見たことがあります。

統合失調症の患者さんの描く絵は、治療によって劇的に変化するという趣旨だったんですが、

絵だけについて言えば、治療前に描かれた絵のほうがよほど素晴らしいものでした。

治療後の絵が小学生が描いたようなありふれた風景画なのに対し、

治療前のそれは、毒々しい色をたくさんつかった抽象画。

その患者さんの心のうちの苦しみが迫ってくるような印象を受けました。

好みの問題はあるでしょうが、少なくとも治療前の絵のほうが訴えるものがありました。

物語に面白みを感じるためには、そこに悲劇がないといけないのかもしれません。

・・多分、それは生物の本質が残酷なものだから。

上記の絵の問題は、同じ軸上にはないけれど、同じ平面上にはあるような気がします。

この物語はクライマックスを迎えた後にエピローグのような形で数章続きがあります。

ここが全然面白くないんですよね。

多分、それまでのシーンとはうってかわって幸福を主軸としたものになるからです。

おまけ、としか思えませんでした。

しかし、読後にこういう示唆を与えてくれるのも名著だからこそ?

とりあえず、ロシアの長いのに手を出してみようかと考えている人には

トルストイよりもドストエフスキーをオススメします。

あくまでも個人的な趣味から、ですけど。

そういえば、「ライ麦畑」は思っていた以上に有名だったことに驚きました。

アメリカの小説はどこか食わず嫌いなところがあるんですが・・・どうしようかなぁ。

人がみんな他人と幸も不幸も共感できたら、世の中もっと良くなるやろうな。

キャッチャー・イン・ザ・ライは題名が独り歩きしてるような気がするな。実際ちゃんと読んだって言う人は少ないんじゃない?

サリンジャーが先日亡くなったニュースが地味にショックでした。

ライ麦は本そのものもですが、読者自身の"物語に何を見たか"という各解釈を読むと非常に興味深いです。

私もアメリカ文学というのはどうも食わず嫌いな節がありますが、読んで損はしないと思いますよ。

そのセリフ、今日読んだカンガルー日和の中にあったような気がするんですが、気のせいでしょうか(笑

そういえば、1Q84の続編が出るそうですね。

僕はまだそのものすら読んでいませんが・・。

題名が一人歩き・・なるほど、そんな気がします。

逆に言えばそれだけ「ライ麦畑で捕まえて」という邦題が魅力的ってことなんでしょうかねぇ。

>ミネコさん

僕がこの小説を読んで感じたのはこういう次元の低いことなので、読み方としては邪道なんだとは思います。

尤も、長い小説を読んだらそれに見合う重厚な感想が得られるって決まっているわけじゃありませんが・・。

そうでしょうねぇ・・

多くの人が読むのはやっぱりそれなりの理由があるからなんだと思います。

とりあえず読んでみようかな。

1Q84の続編、1Q84を読み終えたときからずっと待ってるわ。早く出てほしい。

Kenkichiさんみたいに待ちわびている人は他にもたくさん居るんでしょうから、続編も相当売れるでしょうねぇ。