ちょっと前になりますが、長野県安曇野市に行ってきました。

予想を上回る600人くらいの参加者で、関係者は資料が足りなくて忙しい思いをしながらも喜んでいる様子が伝わってきました。

講演後の担当保健師さんからのお手紙には

「認知症予防の関心が高いこと。

一方で地元新聞でも認知症の特集が組まれていても介護の大変さばかりが強調されていること。

まだまだ、予防や回復が可能ということが周知されていないこと。

教室開催の依頼が来たこと」などが記されていました。続いて

「住民の方々との交流の中で、元気になっていかれる様子を見ることができてとてもうれしく思います。やはり人は人の中で生活することが大事ですね。それを楽しみながらワクワクすると頭も体も元気になるということを実感しています」

なんて素敵な実感でしょう!多くの保健師さんたちにこのような仕事をさせてあげたいと心から願います。

ところで、講演に先立って、太極拳教室の演武(発表会)をやるということで楽しみにして伺いました。

この教室は「転倒予防教室」ということで、平成20年度から始まったものだそうです。

「飯島先生という素晴らしい講師が地域にいらっしゃったから、教室をしてみようという発想がわいたのだ」と、担当のO田保健師さんが話してくださいました。

飯島先生、教室の皆さんと昼食をご一緒にしながら、いろいろお話を聞きました。

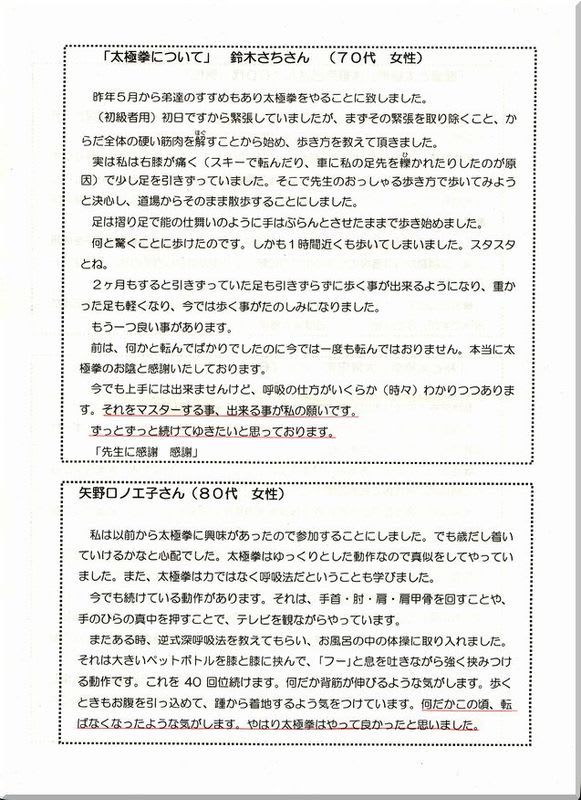

参加者の皆さんがそれぞれ体の調子が良くなっていった実感を話されましたが、同時に教室に参加することそのものの楽しさを強調されたことが印象的でした。「体調が良くなるから参加することが楽しみ」という表現の方も、「仲間と一緒にやることが楽しい」という方もいらっしゃいました。

和気あいあいとした教室の雰囲気がよく理解できましたので、最後に私が総括して「飯島先生の指導がよかったとどなたがおっしゃるかと思っていましたが・・・」と笑い話で締めくくりました。

飯島先生が「太極拳は呼吸法ですからそれができれば体の不調は改善するものです。みなさんが楽しくやってくださることが大切だと思ってやってきました。そうしたらなんだか皆さん笑顔たっぷり若々しくなってきて」

そこですかず私「そういうときには、脳が若々しくなっているのですよ。

O田さん、脳機能チェックはしたんですか?」と尋ねました。

「最初は転倒予防で始めたものですから、厳密にはしなかったんですが、それでも何人かの方ははっきりと改善のデータがあります。二年目はかなりやっていますが」

飯島先生はこのやり取りを興味深そうに聞いていらっしゃいましたが「これからは、教室の始まりと一年後に脳の検査もしてもらおう!」

「太極拳教室」で、膝や腰の痛みが軽減されたり、喘息がよくなったりは、とてもわかりやすい改善点です。

それにプラスして感想からわかるようにどなたも「生き方」が積極的になっているのです。これこそがボケ予防!

O田保健師さんと「私たちはどうしても脳をイキイキさせることをまず最初に考えてしまうけど、考えてみたら体が楽に動けるから、生活内容が活発になって、意欲・関心も高まるし脳がイキイキするという循環もあるのねえ・・・」と感動したのです。

高齢の女性が杖をついてようやく教室に参加していたのに、杖なしでどこでも行けるようになったという話も聞きました。

もちろん当日講演会にも来てくださっていたのです。