家内はシッカリ知っていましたが、自分は全く尾山神社がどんなに素晴らしい所が知りませんでした。向かう道すがら教えてもらいました。

視界の正面の一本道の先に加賀之国金沢鎮座(尾山神社)の神門が見えた来ました。神門たる名前も、ステンドグラスがある事も日本で一番最初に避雷針が取り付けられたことも、だれが祀られているか教えてもらいました。

それでは尾山神社のHPから引用させて頂いた歴史などをご覧下さい。

尾山神社の歴史

慶長4年(1599)閏3月3日、利家公が薨去します。その後、二代利長公は、利家公を仰ぎ神として祀ろうとしました。しかし、当時、前田家は、なんといっても外様大名の立場です。徳川幕府の許可なくして、勝手なことはできません。利長公とて、徳川幕府をはばかり、公然と神社創建に踏み切ることができませんでした。そこで利長公は、守護神としていた物部八幡宮ならびに榊葉神明宮を遷座する名目で、卯辰山麓に社殿を建立し、利家公の神霊を合祀しました。これが、卯辰八幡宮です。むろん藩あげて、厚く祭儀を執り行い、尊崇しました。ちなみに、物部八幡宮は、もと東海老坂村の鎮座です。利長公が、越中国の守山城におられたとき、守護神としていました。榊葉神明宮は、もと越中国阿尾の鎮座です。

加賀藩祖前田利家公と正室お松の方を祀る

さて、廃藩置県後、旧加賀藩士等は祭祀を継続し、利家公の功績を不朽に伝えんと、明治6年旧金谷御殿の跡地である現在の社地に社殿を新築しました。尾山神社と称して、郷社に列せられます。翌明治7年には県社に昇格、そののち明治35年には別格官幣社に列せられました。また、平成10年には正室であるお松の方も合祀されました。

廃藩後、旧藩士たちは禄を離れて、必ずしもその生活は楽ではなかったはずです。

それにしては、素晴らしい雄大な社殿を造営したものと感嘆いたします。これもひとえに、利家公の神威の然らしめるところ、前田家三百年の仁政があればこそです。利家公を敬慕し、仁政に浴した士民が、こぞって忠誠と感謝のまごころを捧げてきた結果でしょう。

戦後は神社社格制度が廃止され、現在は神社本庁の別表神社になっています。今では金沢市の総社的神社として崇敬されるにいたり、市民の心の故郷として親しまれています。

1 貴重な文化財を後世に守り伝えるために神門保持奉賛金をお願いしています。とのことで、御朱印を頂く直ぐ脇の窓口(社務所)で奉賛金を二口収めさせて頂きました。

由緒記と神門の切り絵の絵葉書とそれを取り巻く 重要文化財 神門 保持奉賛記念 の帯封です。

2

尾山神社由緒記

御祭神 加賀百万石藩祖 前田利家公・正室松子命

利家公の生涯はほとんど戦国兵乱の間にあけくれ、幾多の武勲をたて功名高く、(以下省略)

3

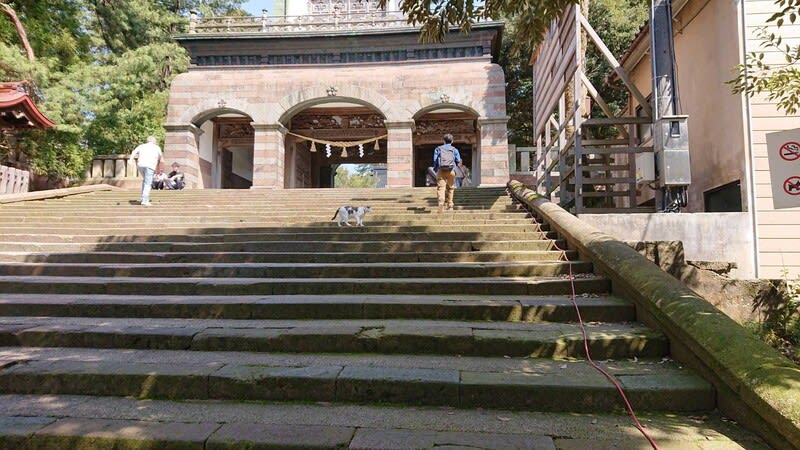

4 神門です。

5 神門の一番上に避雷針が建ちそのすぐ下の三階部分の部屋のガラス窓はステンドグラスです。和漢洋の三様式を混用した異色の門です。

6

7

8 拝殿です。

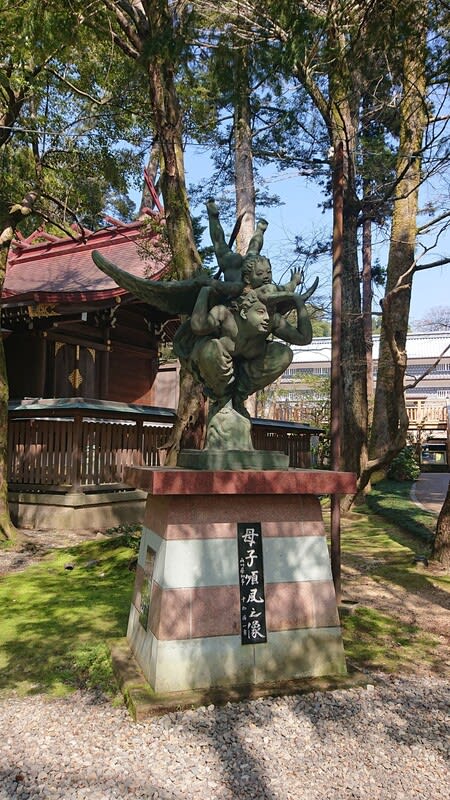

9 利家公像です。

10

11 お松の方のレリーフです。

12

13

14

15

16

17

18

19

20 本殿を横から 、玉垣はレンガ造りです。

21

22

23

24

25

26

27 金谷神社です。 二代藩主前田利長公をはじめ三代から十七代までの藩主、当主と正室(夫人)をお祀りしています。

28 神苑です。旧金谷御殿の庭園で、古代舞学の楽器を模した地泉回遊式の庭園です。

29 箏を模した箏橋です。

30

99

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます