ホテルをチェックアウトして、石清水八幡宮に行くために三条駅に。ところが京阪電車が人身事故で不通になり予定変更した先が醍醐寺でした。

自分は30連泊31日の旅で訪問していますが、家内は訪れておりません。凄く良い所だったので、こちら醍醐寺に行くことに決定しました。交通ルートの選択ミスもあり結構時間が掛ってしまい、新幹線の乗車時間の縛りがあり気持ち的に最後の方は・・・・ですが。

今回京都の冬の旅での特別公開されていた素敵な三宝院は別スレッドでアップします。

総本山醍醐寺は1100余年の歴史の中から現代に生きています。

総本山醍醐寺 歴史/縁起

総本山醍醐寺200万坪におよぶ広大な境内地にそびえる国宝五重塔は、静かに1,100年以上の時の流れを語り伝えています。

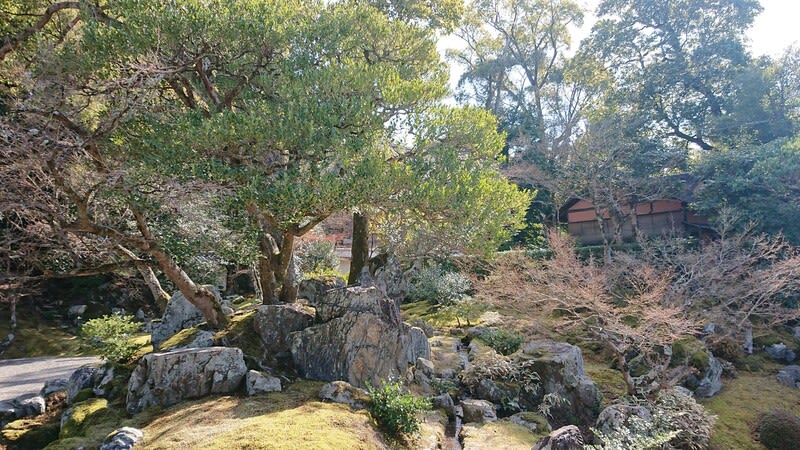

京都御所の東南、東山を越えると山科盆地がひろがり、この地は古くから大和・宇治・近江を経て遠く北陸に到る幹線道路があり、平安京の東南近郊の一地区として注目されて来た場所です。醍醐寺は、この盆地の東側、笠取の山頂にかけての広大な地域に位置し、山頂一帯を「上醍醐」山裾を「下醍醐」と称しています。

平安時代の初期、聖宝理源大師は、自刻の准胝・如意輪両観世音菩薩を開眼供養し、醍醐寺開創の第一歩を上醍醐に標し、以来、醍醐天皇、穏子皇后の帰依のもと、上醍醐に薬師堂を建立、薬師三尊を奉安、鎮護国家のために五大堂を建て、五大明王を奉られました。

醍醐寺縁起は醍醐寺開創について、『ある日、聖宝が深草の貞観寺から東のほうをご覧になると、五色の雲がたなびいているのが見え、その五色の雲に誘われ山に登り山頂に着いたときに「まるで生まれ故郷に帰ったような思いがした」そうです。谷間をご覧になると、一人の老人が湧き出る水を飲んで、「甘露。甘露。ああ醍醐味なるかな」と言っていました。聖宝は老人にこの地に寺院建立をしたいと声をかけられました。老人は、「ここは、諸仏・諸菩薩の雲集する地で、私は地主で横尾大明神である。この地を差し上げ、長く守護してあげる」とおっしゃられ、姿を消されました。』と伝えています。この水は醍醐水と呼ばれ、現在も枯れることなく湧き続けています。

さらに下醍醐に釈迦堂を建立し、山上・山下にわたる壮大な寺院計画がなされました。醍醐天皇の願いは、朱雀天皇・村上天皇に受け継がれ法華三昧堂・五重大塔が建立され一山の尊容が整いました。

平安時代末には、白河上皇・源氏の帰依と共に多くの堂宇が建立され広大なる一山の整備がなされ、鎌倉時代になると真言宗事相の根本道場としてその権威を高め、同時に多くの密教芸術を生み出しました。南北朝には足利尊氏の帰依を一身に集めた賢俊座主、足利義満将軍率いる室町幕府において黒衣の宰相と言われ重んじられた満済准后、桃山時代の義演准后は、秀吉の帰依のもと「醍醐の花見」をもって一山を中興、江戸時代の高演座主は、修験道(山伏)3千名を伴い二度にわたる大峯山入峰をなし、修験道興隆を計る等々、歴代磧徳を迎え寺は護られて来ました。しかし、近代、明治の廃仏毀釈、昭和の農地解放の悲風は容赦なく山内を吹き荒れ、寺領は返還し寺の護持基盤が大きく揺れるなか、歴代相承の什宝は、あたかも浄水を一滴ももらさず器から器へと移すがごとく伝承されました。

今日、一山は永世護持のため全山「史跡」に指定され、さらに平成6年12月には「世界文化遺産」に登録されました。まさに世界的な「木の文化」「紙の文化」の宝庫と認識するとき、着々と伝承される法流血脈のもと祈り続けられる信仰の尊さを思わずにはいられません。

現在、醍醐寺は、総床面積1千坪の霊宝館に於いて、国宝6棟、重文10棟を含む92棟の建造物及び信仰対象の諸尊像を除く一切の文化財を管理保管しています。(HPから引用)

1 五七の桐の紋が参拝券に印刷されていました。

2

3 醍醐駅から徒歩にて到着しました。タクシーを捕まえる積りでいましたが、乗り場も分からずバスの時間が良くわかりませんでした。

総門の脇には枝垂れ桜がありましたから、桜の季節には風情があって美しいと。

4

5 こちら、三宝院は素晴らしく良かったです。

6

7 三宝院の国宝の唐門です。菊と五七の桐の紋が門扉に施されています。

8

9

10 西大門(仁王門)が見えています。手前の広い通路は桜馬場と呼ぶそうです。

11

12

13

14

15

16 前回来た時は左右の松?などが倒木していて幕で囲われていました。今は処理も済んでご覧の通りです。

17 国宝の醍醐寺の金堂です。

18

19

20 国宝の五重塔は、醍醐天皇の菩提を弔うために朱雀天皇が起工し村上天皇の天暦5年(951年)に完成した京都府最古の木造建築物だそうです。凄いですね。木々がなぎ倒される台風でも台地に建つ五重塔。心柱と建築技術の素晴らしさに感嘆します。

21 不動堂

不動明王を中心に五体の明王が祀られています。

22 こちらに来るのに時間が掛りましたので、グーグルマップで醍醐寺前のバス停でチェックして、食事時間など検討して戻る事にした次第です。後日また訪れたいところでした。

23

24

25

26

99

8

8