2014年6月25日、姫路市の黒田官兵衛ゆかりの地を訪問しました。本日はその第7回で

播磨における浄土真宗の本拠地亀山本徳寺を写真紹介します。

亀山本徳寺は、天正8年(1580)羽柴秀吉の英賀攻めのあと、秀吉の命で亀山の現在地に移転させられた。

英賀城下にあった時の本徳寺の位置を示したものが下の写真です。

夢前川の川の中に描かれている黒四角が本徳寺です。

過去のシリーズへのリンク

初回(第1回) 妻鹿(国府山)城址

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その2 母里太兵衛の生誕の碑と元宮八幡神社

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その3 黒田職隆廟

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その4 播州黒田武士の館

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その5 姫路城

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その6 広峰神社

亀山本徳寺の基本情報

別称:亀山御坊本徳寺、亀山御堂

住所:姫路市亀山324 TEL:079-235-0242

宗派:浄土真宗 西本願寺派 山号:霊亀山(れいきざん)

本尊:阿弥陀如来

開山:永正12年(1515)、蓮如配下の空善が飾磨郡英賀の英賀城下に本堂(英賀御堂)を建立

公式HP:http://www1.winknet.ne.jp/~k-goboh/index.html

上の写真は亀山本徳寺の説明板です。

拡大版はこちら

http://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/P1270718_1.JPG

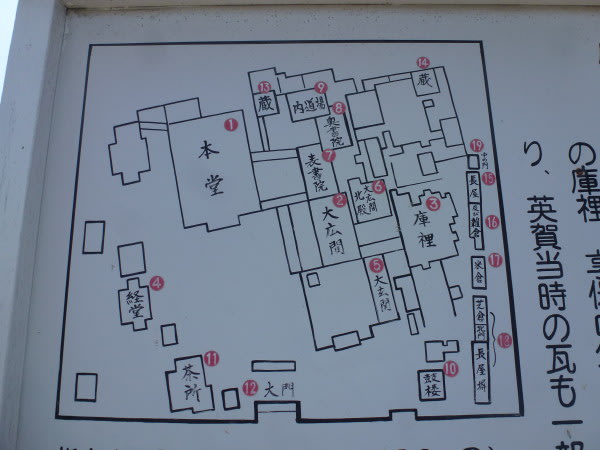

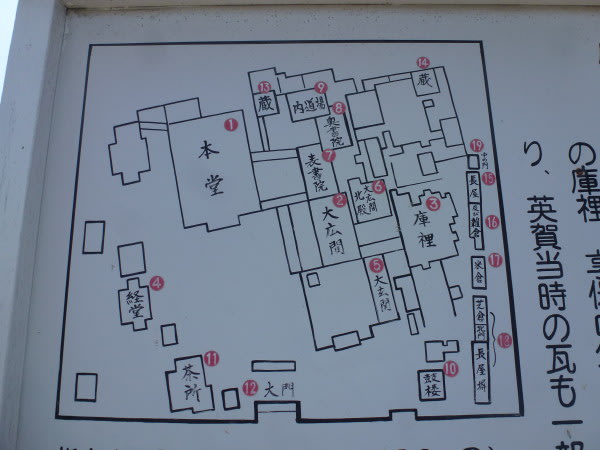

上の写真は亀山本徳寺の境内配置図です。

拡大版はこちら

http://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/P1270719_1.JPG

上の写真は庫裡 上の説明板に解説あり。

上の写真は大玄関。上の説明板に解説あり

上の写真は鼓楼。お城の櫓のような建物です。

上の2枚の写真は本堂です。

この建物は寛政4年(1772)頃、西本願寺で阿弥陀堂の北に建てられたもので幕末には新撰組の

屯所として使用されていたが、本徳寺の新築本堂が1868年に焼失したため1873年に急遽

亀山に移築された。

播磨地区で御坊さんと呼ばれるのは亀山本徳寺のほかに船場本徳寺があります。

1865年(慶応元年)3月~1867年(慶応3年)頃 新選組が本願寺に居た頃

腕試しで付けられた刀傷が本堂の柱に残っています。

上の写真は経堂です。

上の写真は浄華堂です。

上の写真は鐘楼。

上の写真は大門です。

上の写真は大門付近の堀です。

上の写真は玄門です。

上の写真は玄門付近構築物の瓦で豊臣家の家紋に似た五七桐紋の寺紋が刻まれています。

上の写真は駐車場から大門付近の別格別院本徳寺と書かれた石碑です。

石碑の裏面に蓮如上人以来の播州念仏門の今に至る経緯が簡潔にまとめられています。

播磨における浄土真宗の本拠地亀山本徳寺を写真紹介します。

亀山本徳寺は、天正8年(1580)羽柴秀吉の英賀攻めのあと、秀吉の命で亀山の現在地に移転させられた。

英賀城下にあった時の本徳寺の位置を示したものが下の写真です。

夢前川の川の中に描かれている黒四角が本徳寺です。

過去のシリーズへのリンク

初回(第1回) 妻鹿(国府山)城址

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その2 母里太兵衛の生誕の碑と元宮八幡神社

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その3 黒田職隆廟

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その4 播州黒田武士の館

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その5 姫路城

姫路の黒田官兵衛ゆかりの地訪問記 on 2014-6-25 その6 広峰神社

亀山本徳寺の基本情報

別称:亀山御坊本徳寺、亀山御堂

住所:姫路市亀山324 TEL:079-235-0242

宗派:浄土真宗 西本願寺派 山号:霊亀山(れいきざん)

本尊:阿弥陀如来

開山:永正12年(1515)、蓮如配下の空善が飾磨郡英賀の英賀城下に本堂(英賀御堂)を建立

公式HP:http://www1.winknet.ne.jp/~k-goboh/index.html

上の写真は亀山本徳寺の説明板です。

拡大版はこちら

http://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/P1270718_1.JPG

上の写真は亀山本徳寺の境内配置図です。

拡大版はこちら

http://seiyo39.blog.eonet.jp/default/files/P1270719_1.JPG

上の写真は庫裡 上の説明板に解説あり。

上の写真は大玄関。上の説明板に解説あり

上の写真は鼓楼。お城の櫓のような建物です。

上の2枚の写真は本堂です。

この建物は寛政4年(1772)頃、西本願寺で阿弥陀堂の北に建てられたもので幕末には新撰組の

屯所として使用されていたが、本徳寺の新築本堂が1868年に焼失したため1873年に急遽

亀山に移築された。

播磨地区で御坊さんと呼ばれるのは亀山本徳寺のほかに船場本徳寺があります。

1865年(慶応元年)3月~1867年(慶応3年)頃 新選組が本願寺に居た頃

腕試しで付けられた刀傷が本堂の柱に残っています。

上の写真は経堂です。

上の写真は浄華堂です。

上の写真は鐘楼。

上の写真は大門です。

上の写真は大門付近の堀です。

上の写真は玄門です。

上の写真は玄門付近構築物の瓦で豊臣家の家紋に似た五七桐紋の寺紋が刻まれています。

上の写真は駐車場から大門付近の別格別院本徳寺と書かれた石碑です。

石碑の裏面に蓮如上人以来の播州念仏門の今に至る経緯が簡潔にまとめられています。