2019年2月3日(日)、ならまちを歩いていたら偶然、奈良市史料保存館を見つけ

入館し観覧してきました。写真紹介します。

奈良市史料保存館の基本情報

住所:奈良市脇戸町1-1 TEL:0742-27-0169

開館時間:9:00~17:00 入場:無料

公式サイト:http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1428987559569/

所在地のGoo地図を添付しておきます。

建物外観

2月の展示など

ならまち歳時記

期間:1月29日~2月24日 テーマ:「近世ならの茶人 久保権太夫(長闇堂)」

上の写真は展示内容の概要が記載された掲示物

期間:2月26日~3月31日 テーマ:「お水取り」

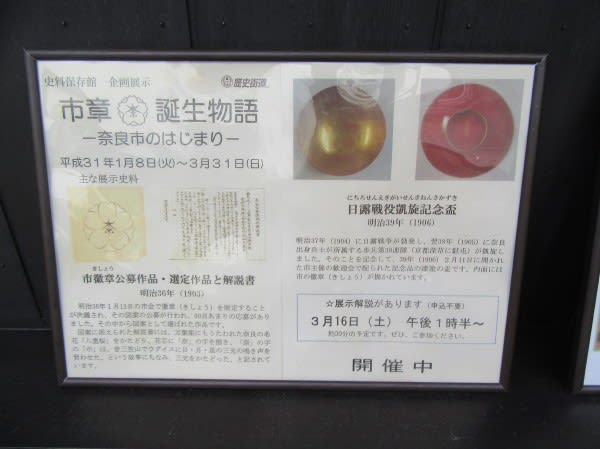

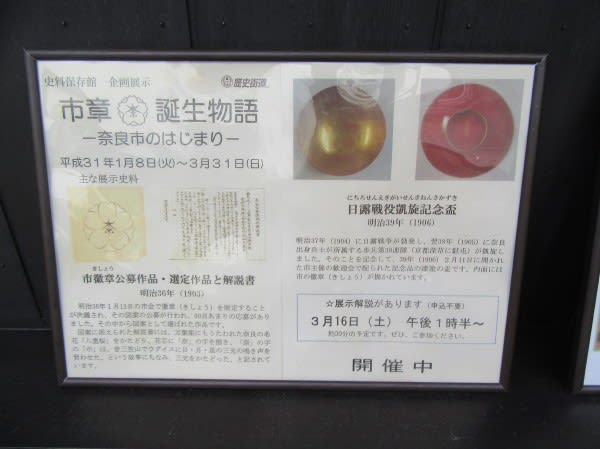

企画展示

期間:1月8日~3月31日 テーマ「市章 誕生物語」-奈良市のはじまり-

上の写真は企画展示の概要が記載された掲示物

古文書、古絵図に親しもう

奈良町歴史ミニ講座

日時:平成31年(2019)2月23日(土) 13:30~14:00

テーマ:井上町町中年代記 町記録の紹介

展示室

上の写真は展示室の遠景

上の2枚の写真は奈良奉行の模型と平面図の展示

現在の奈良女子大の所在地にありました。

上の写真は南都諸郷概要図

上の写真は元興寺配置図

元興寺鐘楼の礎石

説明板の記載内容を書いておきます。

元興寺の礎石

この礎石は、中新屋町から出土したもので、出土した位置により奈良時代の元興寺

鐘楼のものと考えられています。

元元興寺の旧境内は広大で、この史料保存館も旧境内の一画に位置します。

昭和56年奈良市中新屋町29番地 出土

入館し観覧してきました。写真紹介します。

奈良市史料保存館の基本情報

住所:奈良市脇戸町1-1 TEL:0742-27-0169

開館時間:9:00~17:00 入場:無料

公式サイト:http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1428987559569/

所在地のGoo地図を添付しておきます。

建物外観

2月の展示など

ならまち歳時記

期間:1月29日~2月24日 テーマ:「近世ならの茶人 久保権太夫(長闇堂)」

上の写真は展示内容の概要が記載された掲示物

期間:2月26日~3月31日 テーマ:「お水取り」

企画展示

期間:1月8日~3月31日 テーマ「市章 誕生物語」-奈良市のはじまり-

上の写真は企画展示の概要が記載された掲示物

古文書、古絵図に親しもう

奈良町歴史ミニ講座

日時:平成31年(2019)2月23日(土) 13:30~14:00

テーマ:井上町町中年代記 町記録の紹介

展示室

上の写真は展示室の遠景

上の2枚の写真は奈良奉行の模型と平面図の展示

現在の奈良女子大の所在地にありました。

上の写真は南都諸郷概要図

上の写真は元興寺配置図

元興寺鐘楼の礎石

説明板の記載内容を書いておきます。

元興寺の礎石

この礎石は、中新屋町から出土したもので、出土した位置により奈良時代の元興寺

鐘楼のものと考えられています。

元元興寺の旧境内は広大で、この史料保存館も旧境内の一画に位置します。

昭和56年奈良市中新屋町29番地 出土