津山町柳津丸山地区は、登米市役所津山総合支所の南約4kmのところ

津山総合支所の西側の国道342号線を南へ、柳津大橋で北上川右岸側へ渡ります

渡り切って直ぐを左(南)へ北上川右岸の土手道に入る所に

イナイリュウ発見地の案内板が有ります

約1.4kで、三叉路を左です、「ガードレールにイナイリュウ発見地←0.2km」の文字が見えます

道路右手の斜面(コンクリートで覆われてしまっています)が発見地の様です

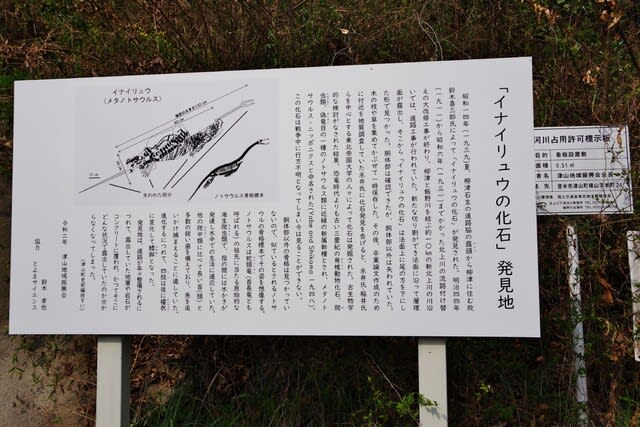

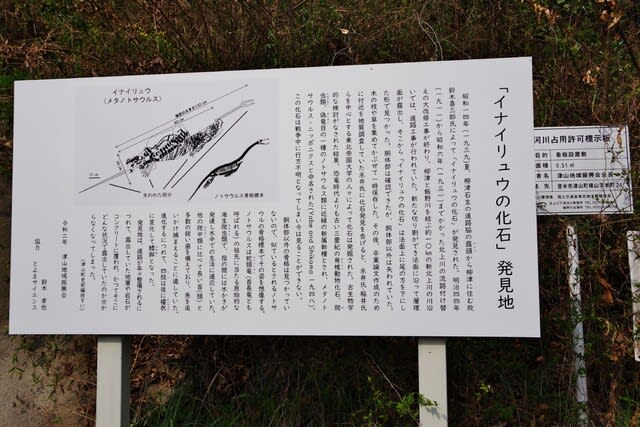

説明版が有ります

「イナイリュウの化石」発見地

昭和14年(1939)夏、柳津石生の道路脇の露頭から柳津に住む故鈴木喜三郎氏によって、「イナイリュウの化石」が発見された。

明治44年(1911)から昭和6年(1931)までかかった北上川の流路付け替えの大改修工事が終わり、柳津と飯野川を結ぶ約10kmの新北上川の川沿いでは、道路工事が行われていた。新たな切り割ができ法面に沿って層理面が露出し、そこから「イナイリュウの化石」は法面上に尾の方を下にした形で見つかった。胴体部は確認できたが、胴体部以外は失われていた。木の枝や草を集めてかぶせて一時保存した。

その後、卒業論文作成のために付近を地質調査していた永井氏に化石の発見を告げると、永井氏・稲井氏らを中心とする東北帝国大学の人々によって化石は発掘された。

古生物学的な検討がなされた結果、恐竜時代よりも古い三畳紀の脊椎動物化石、爬虫類、偽竜目の一種のトノサウルス類に近縁の新属新種とされ、メタノトサウルス・ニッポニクスと命名された(Yabe and Shikama1948)。

この化石は戦争中に行方不明なってしまい今は見る事ができない。

胴体部以外の骨格は見つかっていないので、似ているとされるトノサウルスの骨格標本でその姿を想像する。

トノサウルスは蛇頸竜(首長竜とも呼ばれる)の祖先にあたる原始的な海性爬虫類で、指の間には水かきが発達し水中での生活に適応していた。

他の爬虫類に較べて長い首(頸)と多数の鋭い歯を備えており、魚を追いかけ捕まえることに適していた

進化するにつれ、四肢は後に櫂状に変化して鰭脚となった。

発見地は、道路が年々整備されるにつれ、露出していた地層や岩石がコンクリートに覆われ、かつてそこにどんな状況で露出していたのか分からなくなってしまった。

(津山町史前編抜すい)

令和2年 津山地域振興会

更に約1.1kmで三叉路を堤防上の道路へ進みます

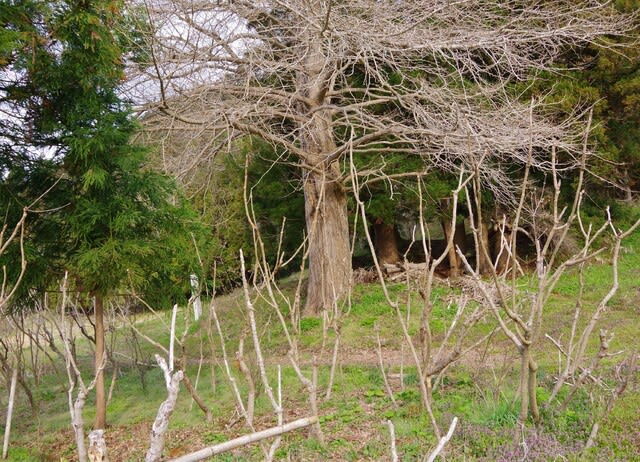

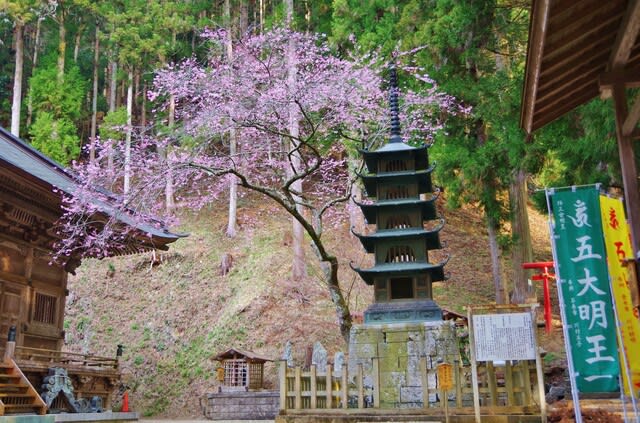

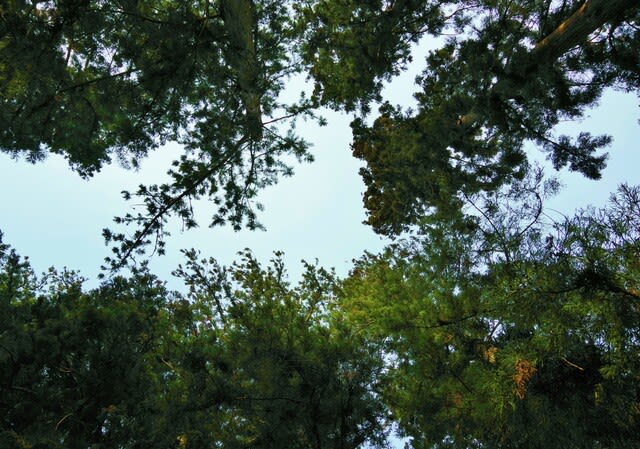

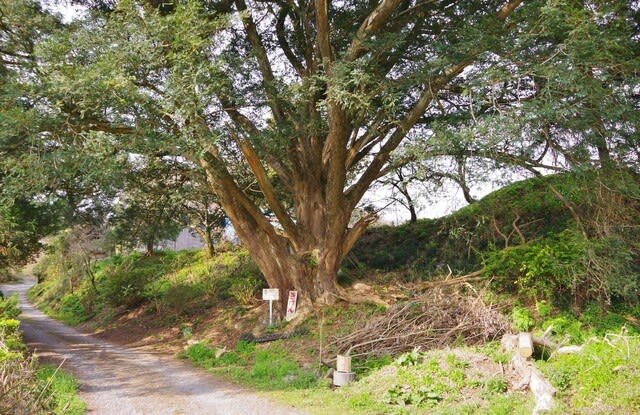

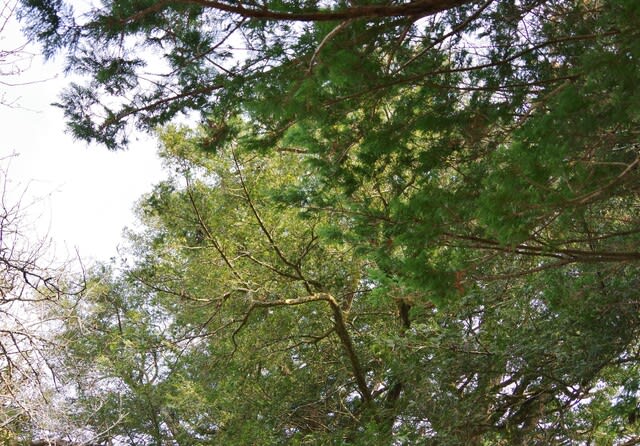

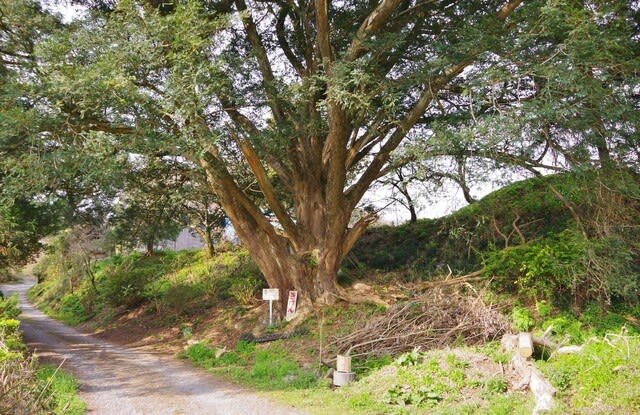

堤防の南端に大きな樹冠が見えて来ます

堤防道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

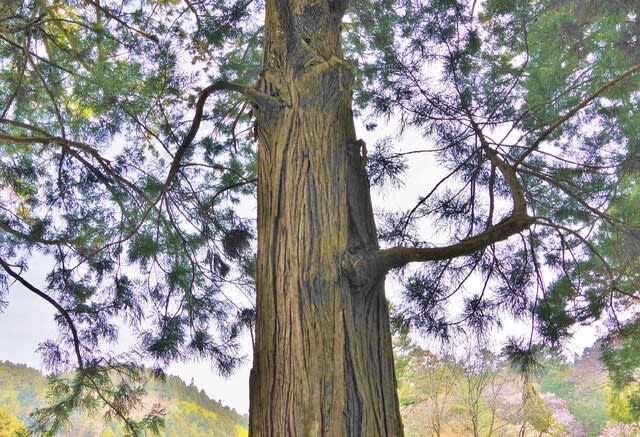

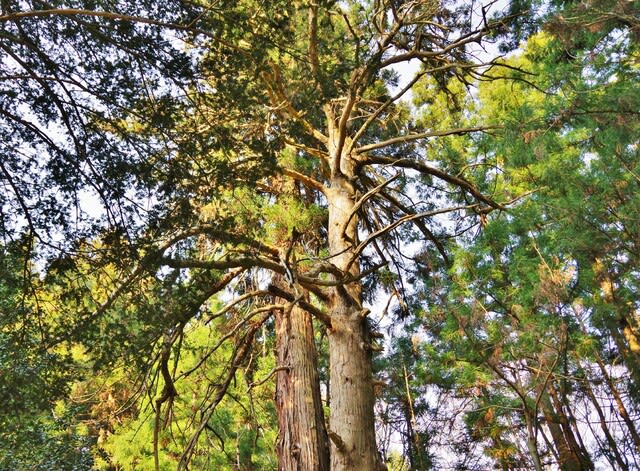

北東側から

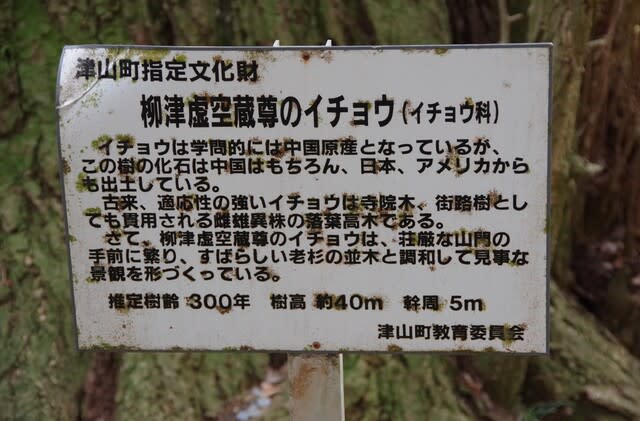

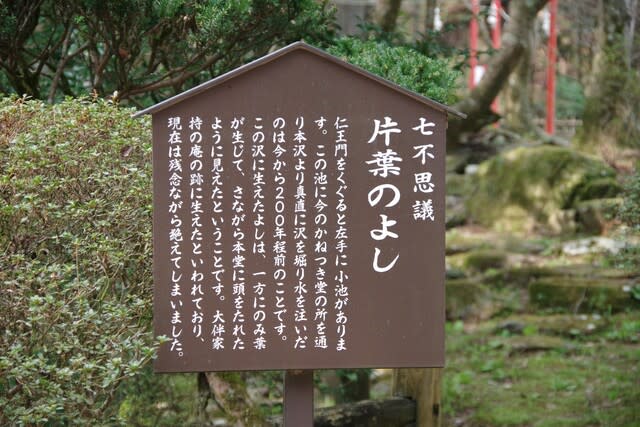

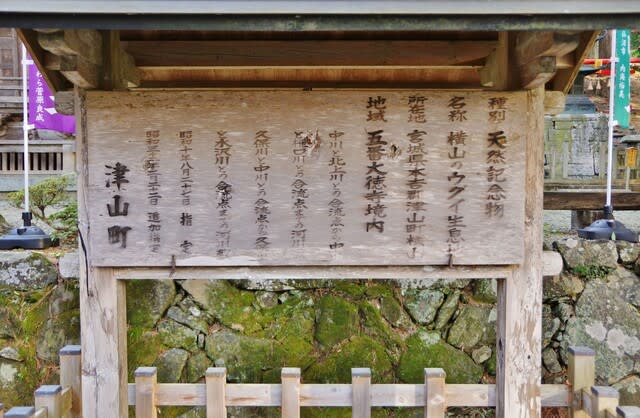

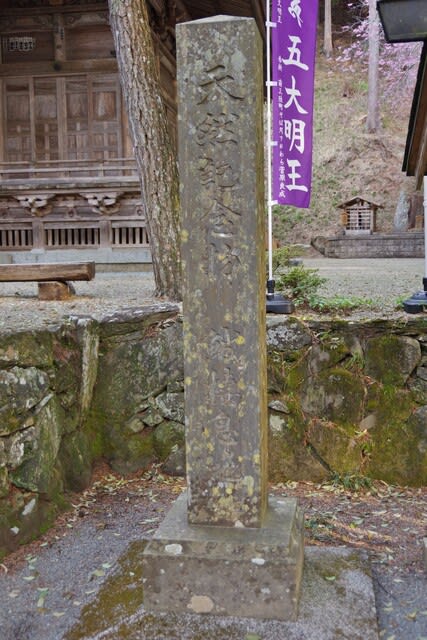

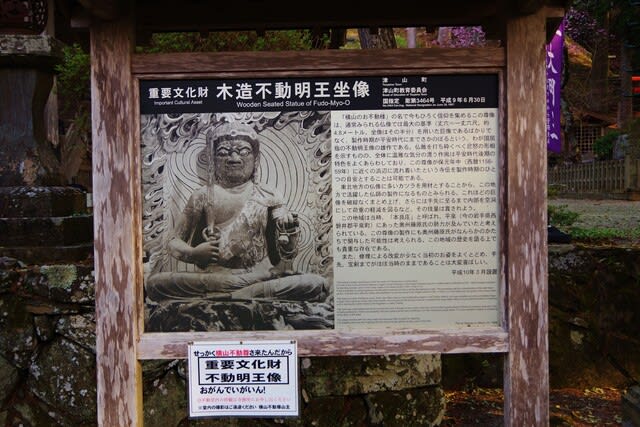

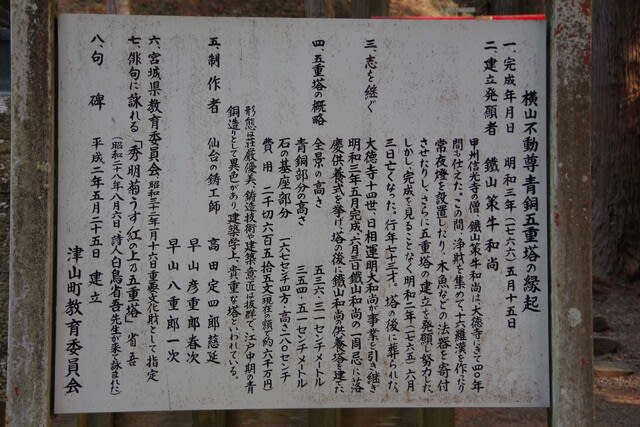

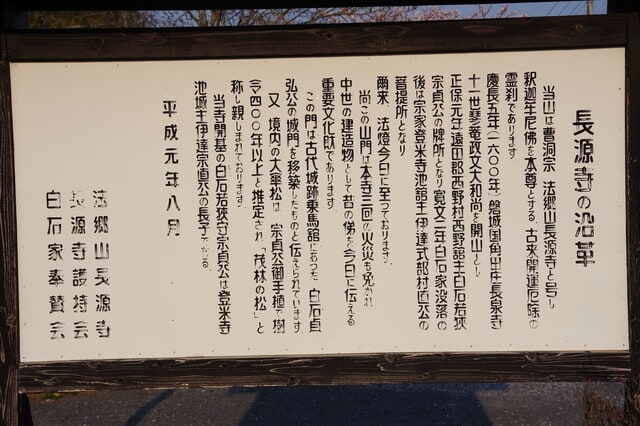

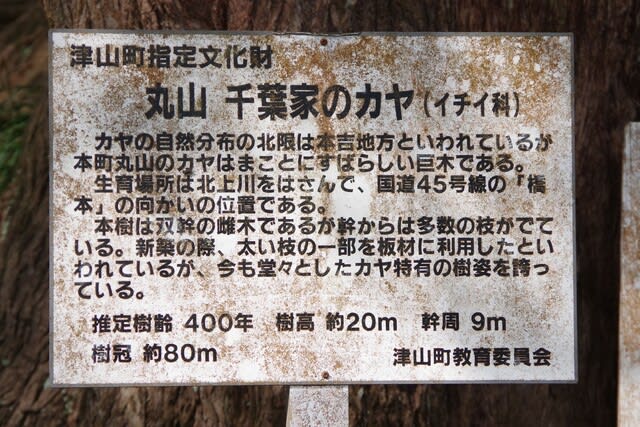

説明版です

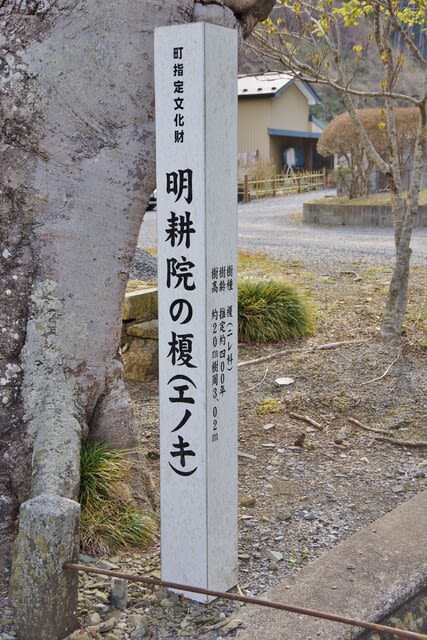

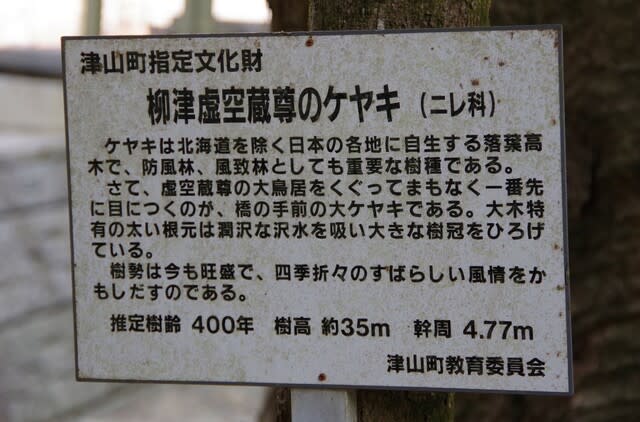

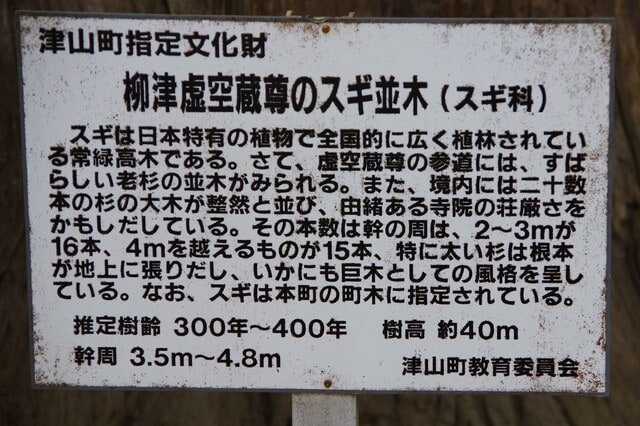

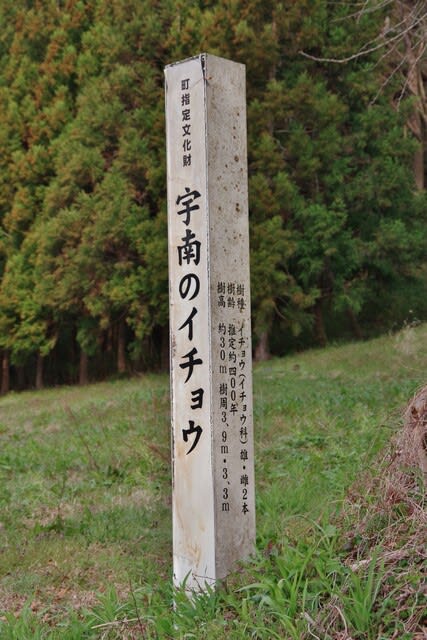

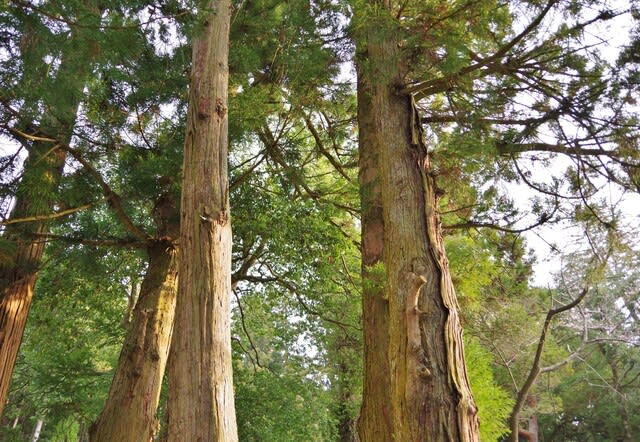

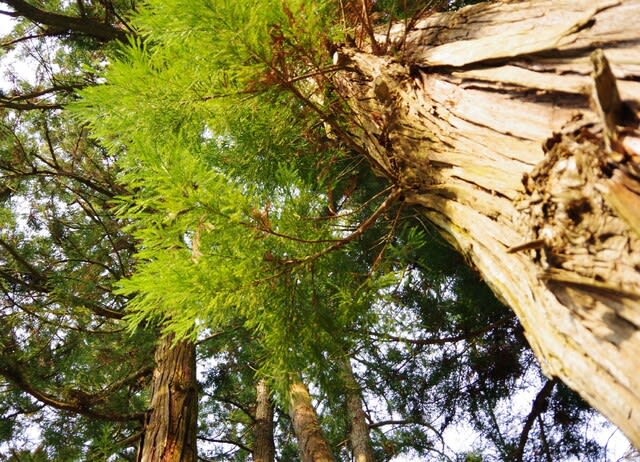

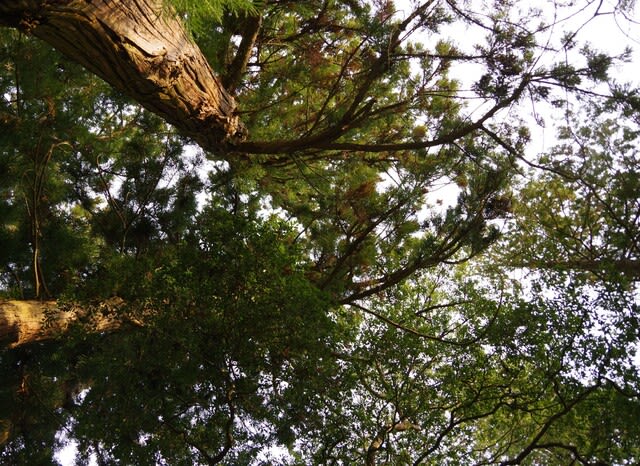

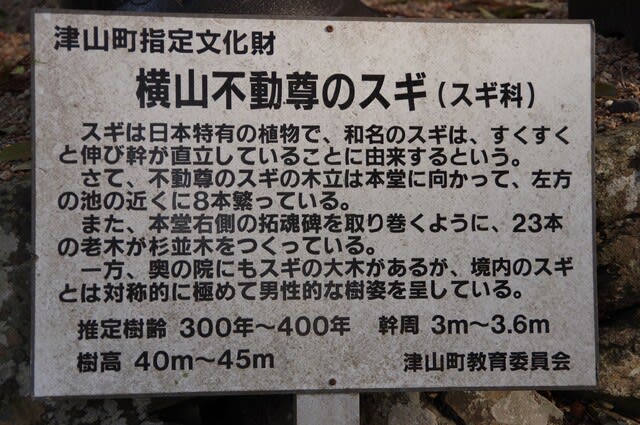

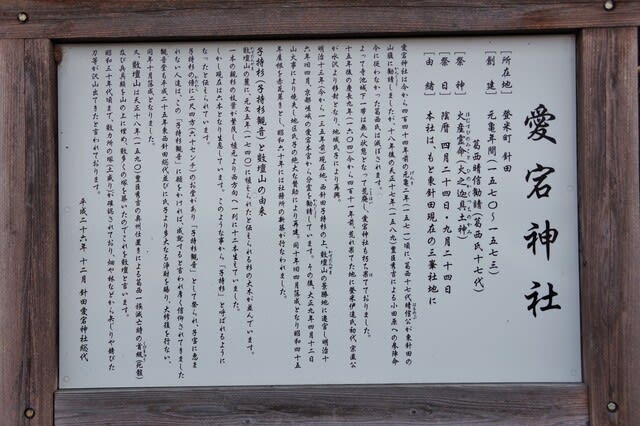

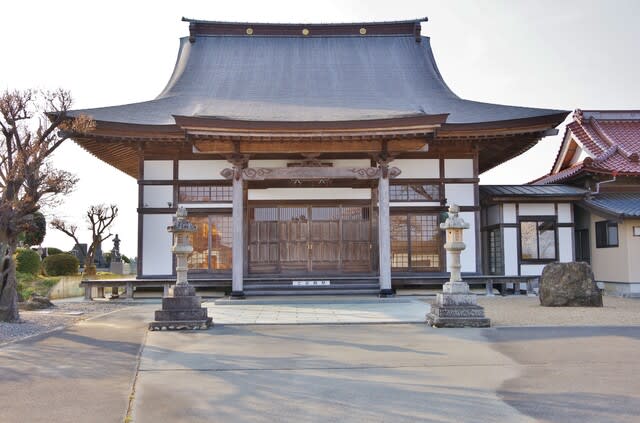

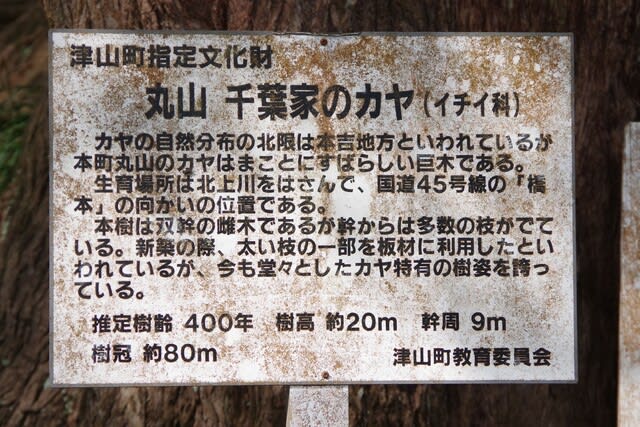

津山町指定文化財

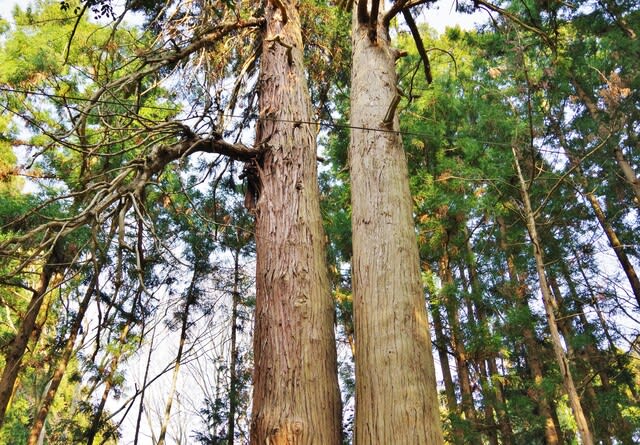

丸山 千葉家のカヤ(イチイ科)

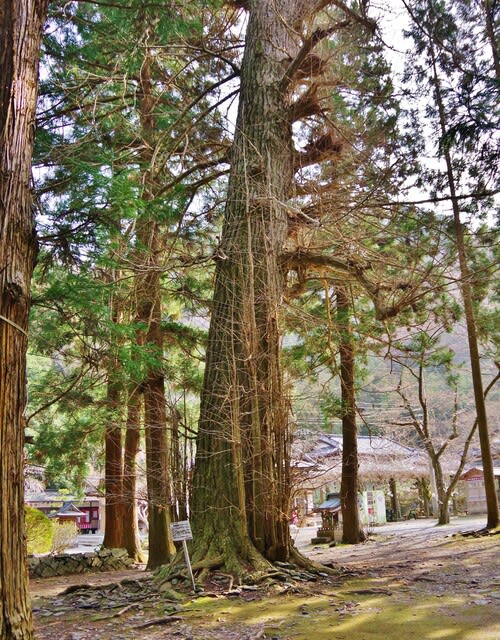

カヤの自然分布の北限は本吉地方といわれているが、本町丸山のカヤはまことにすばらしい巨木である。

育成場所は北上川を挟んで、国道45号線の「橋本」の向かいの位置である。

本樹は双幹の雌木であるが幹からは多数の枝がでている。新緑の際、太い枝の一部を板材に利用したといわれているが、今も堂々としたカヤ特有の樹姿を誇っている。

推定樹齢 400年 樹高 約20m 幹周 9m 樹冠 約80㎡

津山町教育委員会

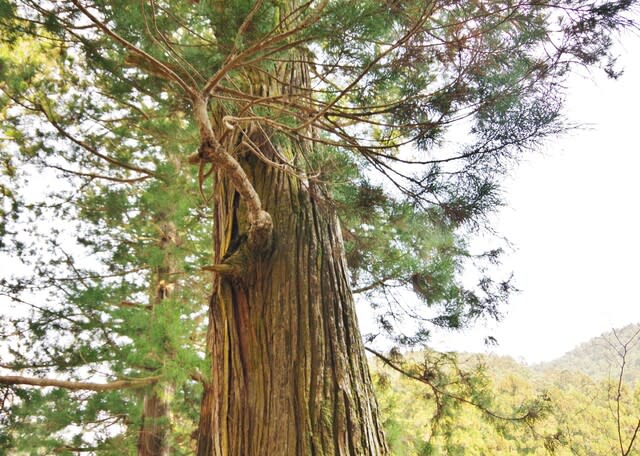

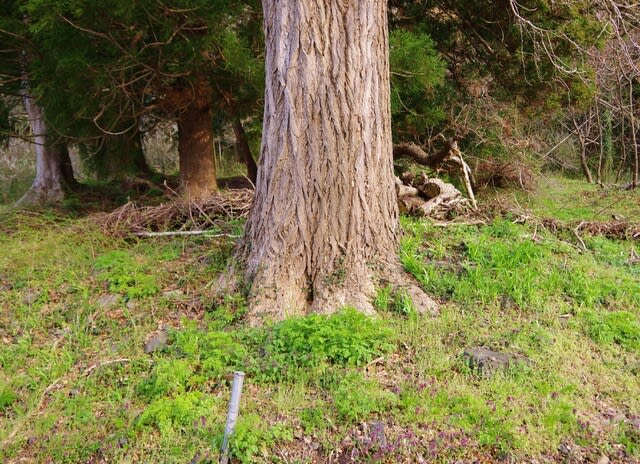

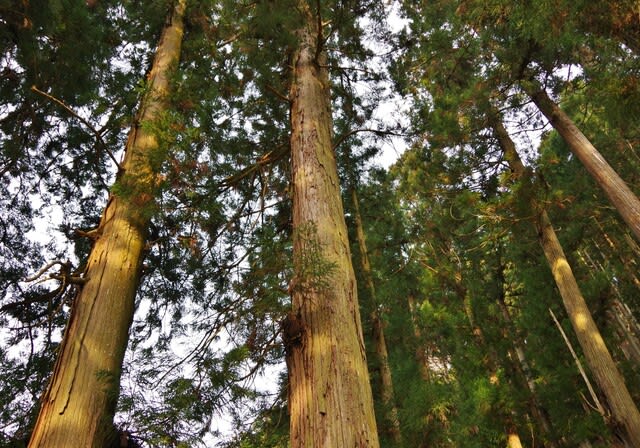

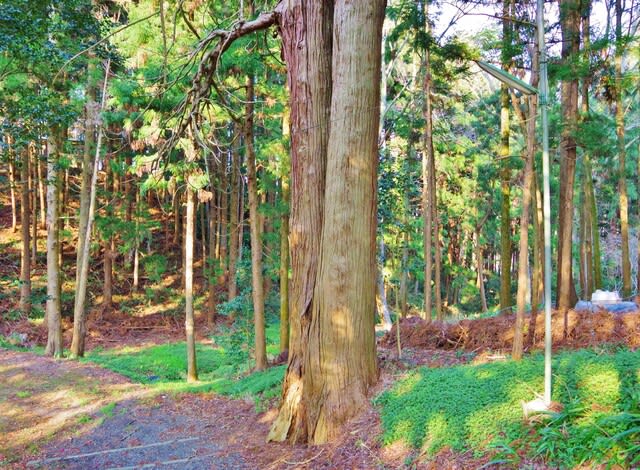

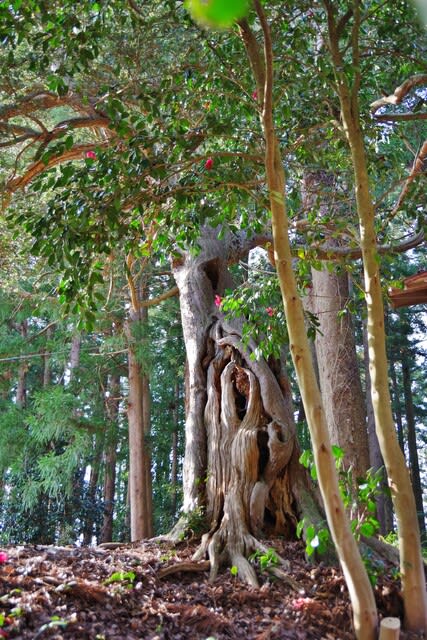

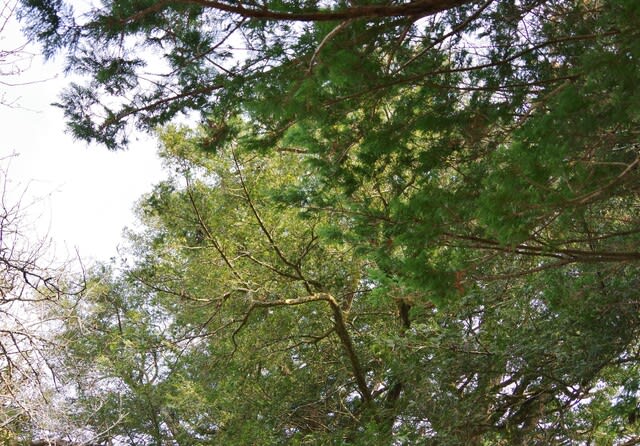

東側から太い幹を見上げました、目通り幹囲6.8mの巨木です

南南東側から

南側から見ました

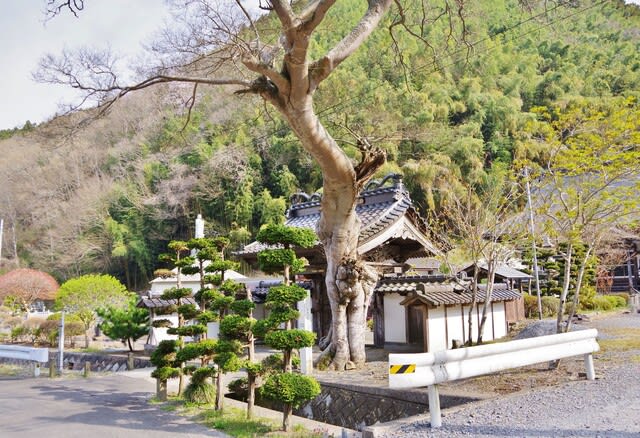

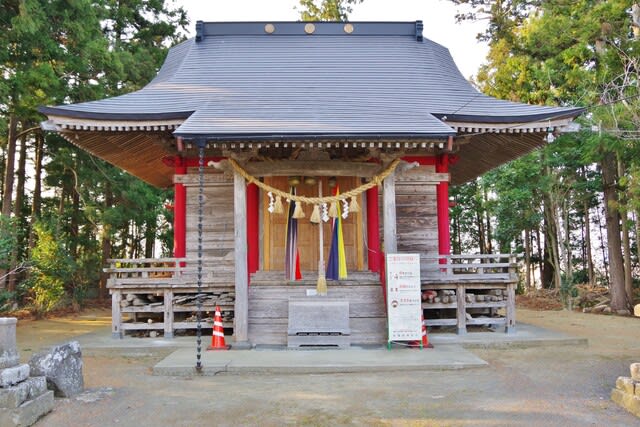

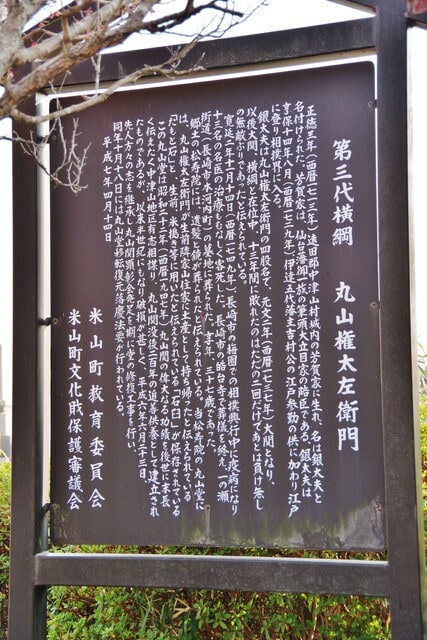

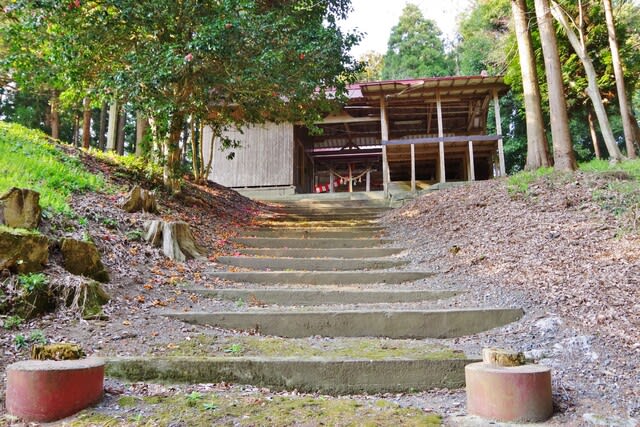

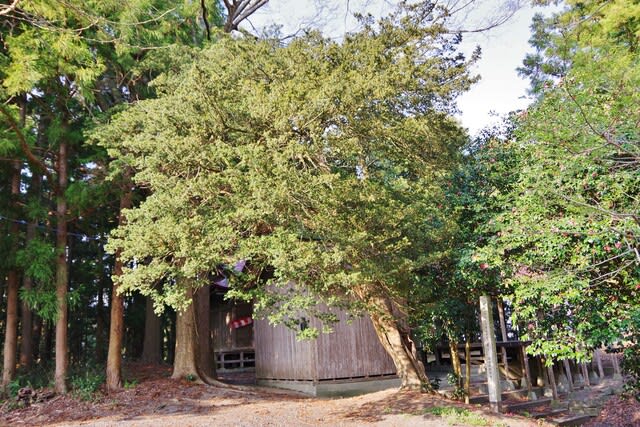

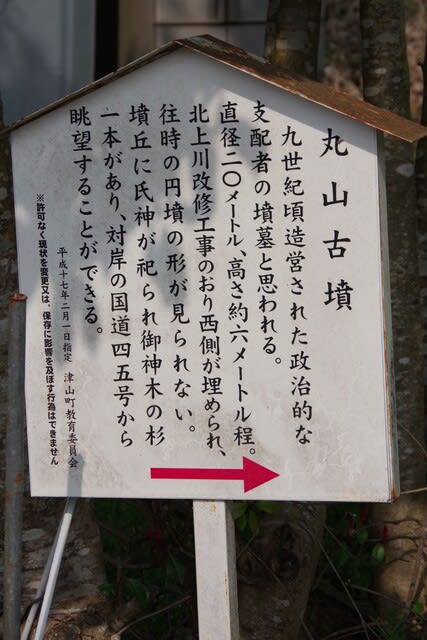

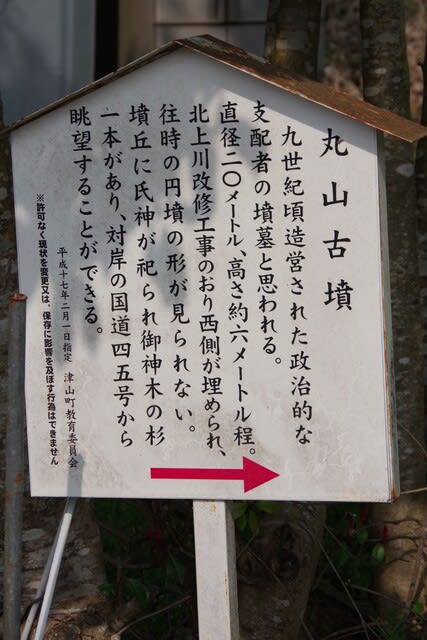

丸山古墳の説明版です

丸山古墳

9世紀頃造営された政治的な支配者の墳墓と思われる。

直径20m、高さ約6m程。北上川改修工事のおり西側埋められ、往時の円墳の形が見られない。

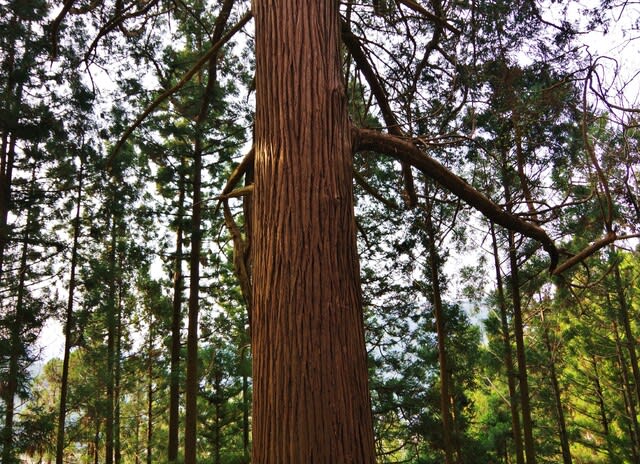

墳丘に氏神が祀られ御神木の杉一本があり、対岸の国道45号線から眺望することができる。

平成17年2月1日指定 津山町教育委員会

南側から見ると説明版の状況が良く解かります

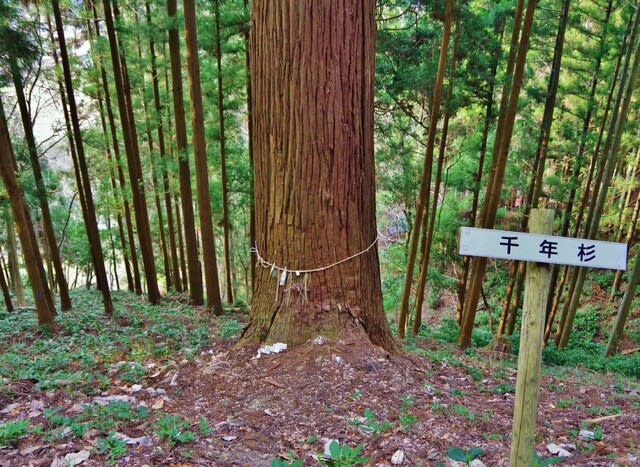

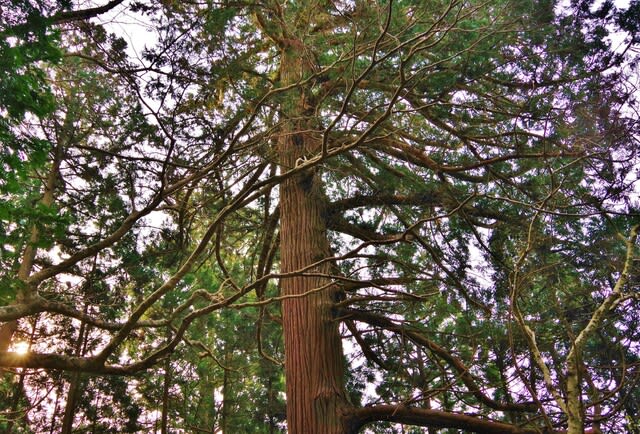

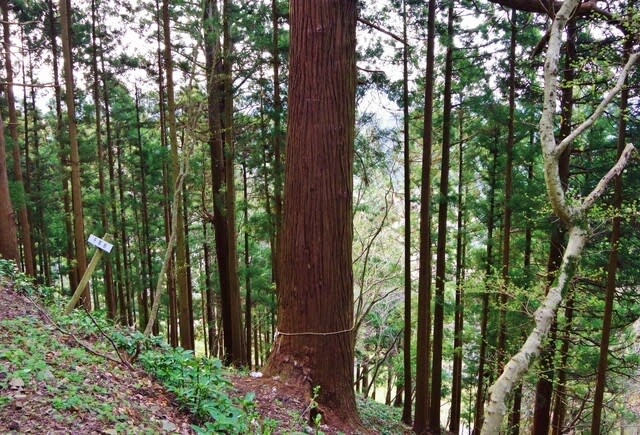

説明版に有った杉はこのことでしょうか

古墳上面は単なる藪になってしまっていました

北上川の河川敷でも菜の花とザクラが満開になっていました

では、次へ行きましょう

2023年4月5日午前8時45分訪問です

津山総合支所の西側の国道342号線を南へ、柳津大橋で北上川右岸側へ渡ります

渡り切って直ぐを左(南)へ北上川右岸の土手道に入る所に

イナイリュウ発見地の案内板が有ります

約1.4kで、三叉路を左です、「ガードレールにイナイリュウ発見地←0.2km」の文字が見えます

道路右手の斜面(コンクリートで覆われてしまっています)が発見地の様です

説明版が有ります

「イナイリュウの化石」発見地

昭和14年(1939)夏、柳津石生の道路脇の露頭から柳津に住む故鈴木喜三郎氏によって、「イナイリュウの化石」が発見された。

明治44年(1911)から昭和6年(1931)までかかった北上川の流路付け替えの大改修工事が終わり、柳津と飯野川を結ぶ約10kmの新北上川の川沿いでは、道路工事が行われていた。新たな切り割ができ法面に沿って層理面が露出し、そこから「イナイリュウの化石」は法面上に尾の方を下にした形で見つかった。胴体部は確認できたが、胴体部以外は失われていた。木の枝や草を集めてかぶせて一時保存した。

その後、卒業論文作成のために付近を地質調査していた永井氏に化石の発見を告げると、永井氏・稲井氏らを中心とする東北帝国大学の人々によって化石は発掘された。

古生物学的な検討がなされた結果、恐竜時代よりも古い三畳紀の脊椎動物化石、爬虫類、偽竜目の一種のトノサウルス類に近縁の新属新種とされ、メタノトサウルス・ニッポニクスと命名された(Yabe and Shikama1948)。

この化石は戦争中に行方不明なってしまい今は見る事ができない。

胴体部以外の骨格は見つかっていないので、似ているとされるトノサウルスの骨格標本でその姿を想像する。

トノサウルスは蛇頸竜(首長竜とも呼ばれる)の祖先にあたる原始的な海性爬虫類で、指の間には水かきが発達し水中での生活に適応していた。

他の爬虫類に較べて長い首(頸)と多数の鋭い歯を備えており、魚を追いかけ捕まえることに適していた

進化するにつれ、四肢は後に櫂状に変化して鰭脚となった。

発見地は、道路が年々整備されるにつれ、露出していた地層や岩石がコンクリートに覆われ、かつてそこにどんな状況で露出していたのか分からなくなってしまった。

(津山町史前編抜すい)

令和2年 津山地域振興会

更に約1.1kmで三叉路を堤防上の道路へ進みます

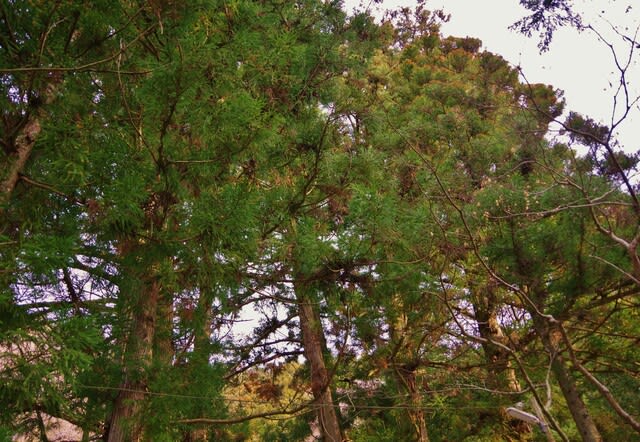

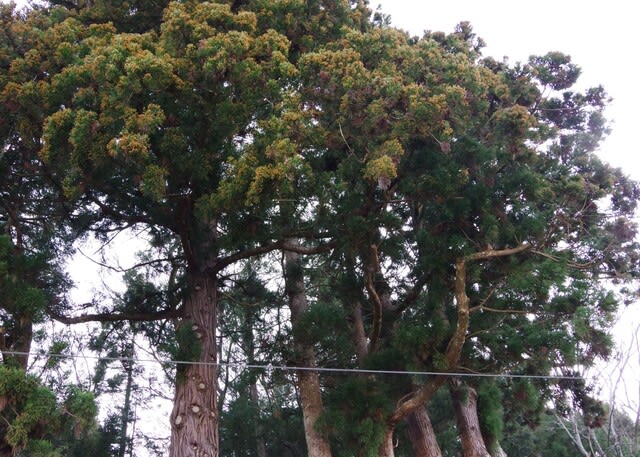

堤防の南端に大きな樹冠が見えて来ます

堤防道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

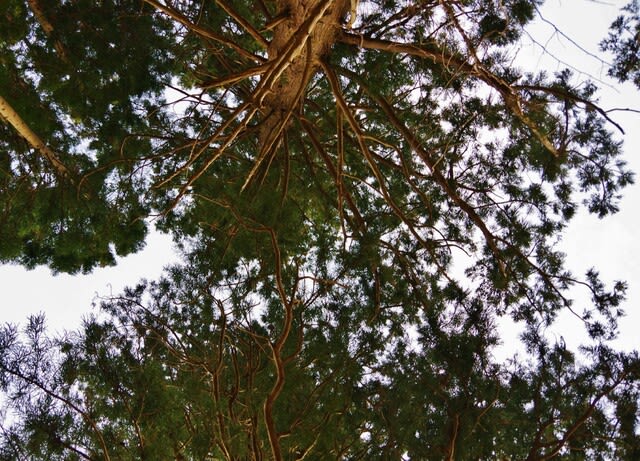

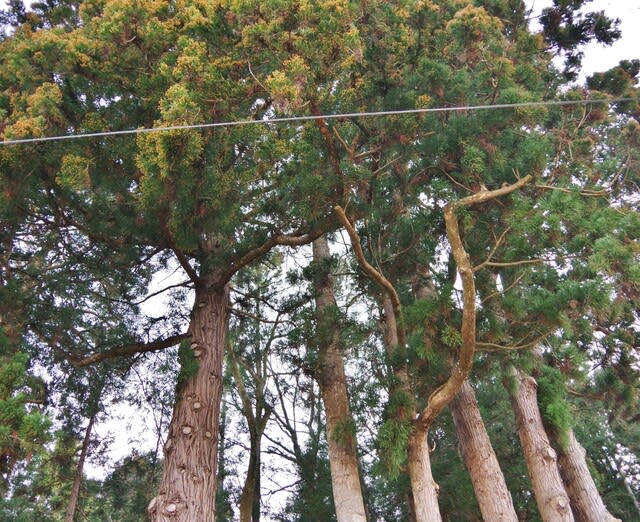

北東側から

説明版です

津山町指定文化財

丸山 千葉家のカヤ(イチイ科)

カヤの自然分布の北限は本吉地方といわれているが、本町丸山のカヤはまことにすばらしい巨木である。

育成場所は北上川を挟んで、国道45号線の「橋本」の向かいの位置である。

本樹は双幹の雌木であるが幹からは多数の枝がでている。新緑の際、太い枝の一部を板材に利用したといわれているが、今も堂々としたカヤ特有の樹姿を誇っている。

推定樹齢 400年 樹高 約20m 幹周 9m 樹冠 約80㎡

津山町教育委員会

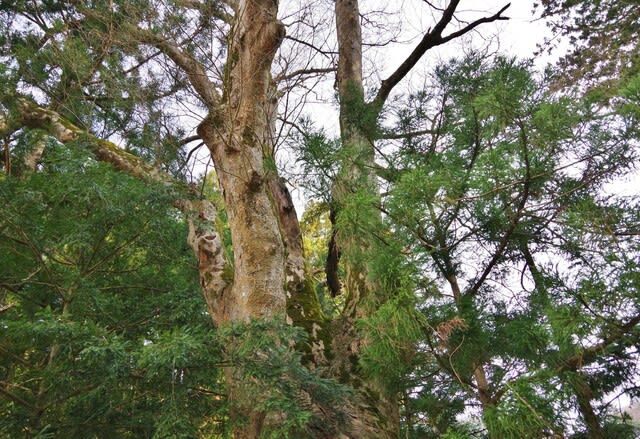

東側から太い幹を見上げました、目通り幹囲6.8mの巨木です

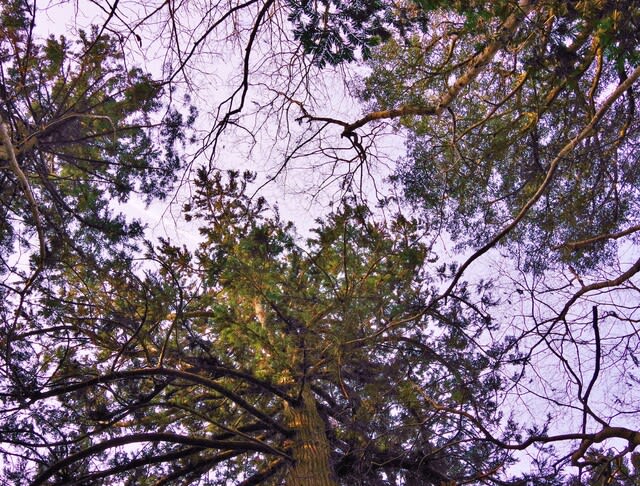

南南東側から

南側から見ました

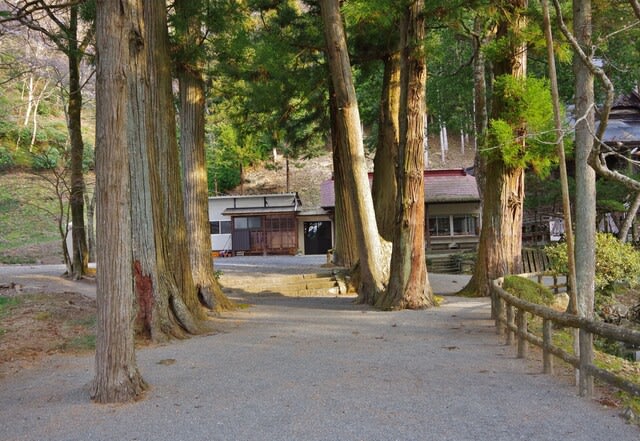

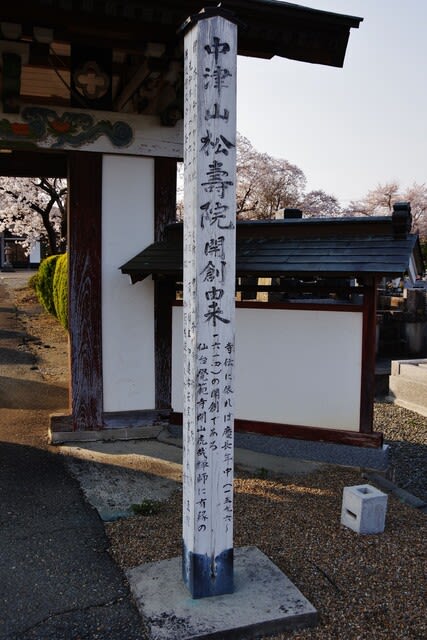

丸山古墳の説明版です

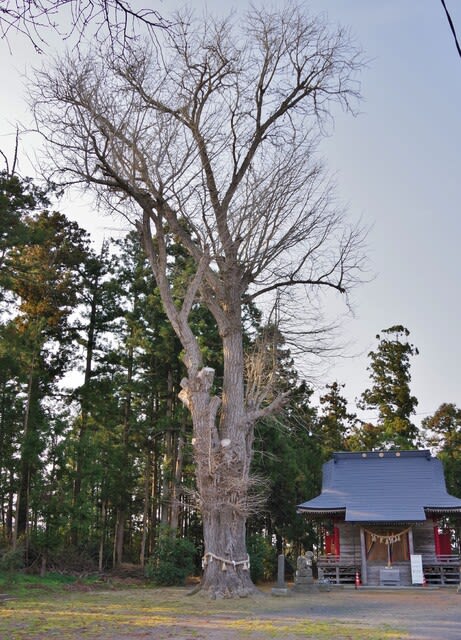

丸山古墳

9世紀頃造営された政治的な支配者の墳墓と思われる。

直径20m、高さ約6m程。北上川改修工事のおり西側埋められ、往時の円墳の形が見られない。

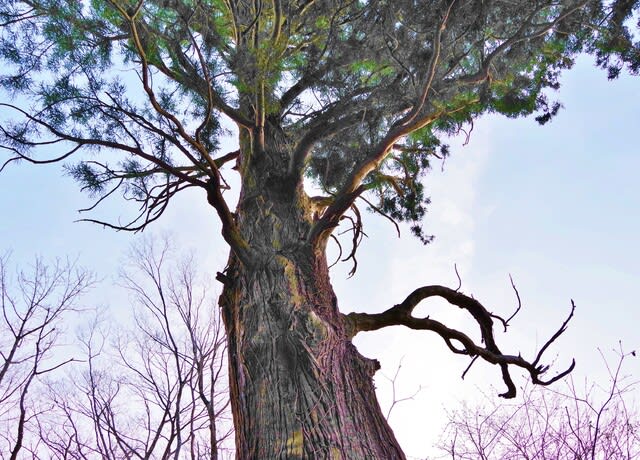

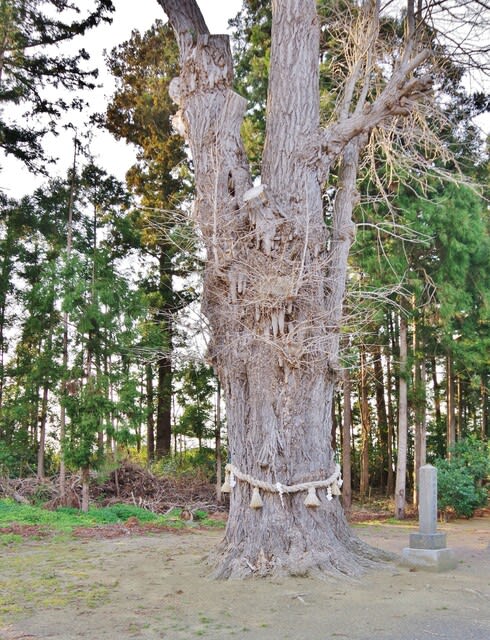

墳丘に氏神が祀られ御神木の杉一本があり、対岸の国道45号線から眺望することができる。

平成17年2月1日指定 津山町教育委員会

南側から見ると説明版の状況が良く解かります

説明版に有った杉はこのことでしょうか

古墳上面は単なる藪になってしまっていました

北上川の河川敷でも菜の花とザクラが満開になっていました

では、次へ行きましょう

2023年4月5日午前8時45分訪問です