西蜆1丁目は、弥富市役所の東約6kmのところ

弥富市役所南東側の「弥富市役所前」信号を南西へ、約400mの「前ヶ須新田」信号を左(東)へ、県道104号線です

道成に約3.2kmの「こどもの国北」信号を左(東)へ、県道106です

約2.4kmの「神戸新田」信号を左(北北東)へ、宝川を渡ります

約200mの「東蜆」信号の手前交差点を左(西)へ、(旧東海道)です

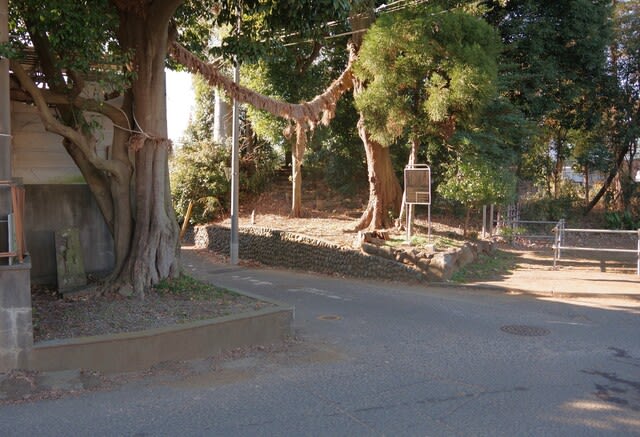

約200mで右手に「山神社」が南向きに鎮座します

左手には「神明社」が東向きに鎮座していますので、前の旧東海道は狭いため、北側の道路脇に 車を移動して止めさせて頂きました

車を移動して止めさせて頂きました

「山神社」社號標です

水盤です

拝殿です

本殿覆い屋です

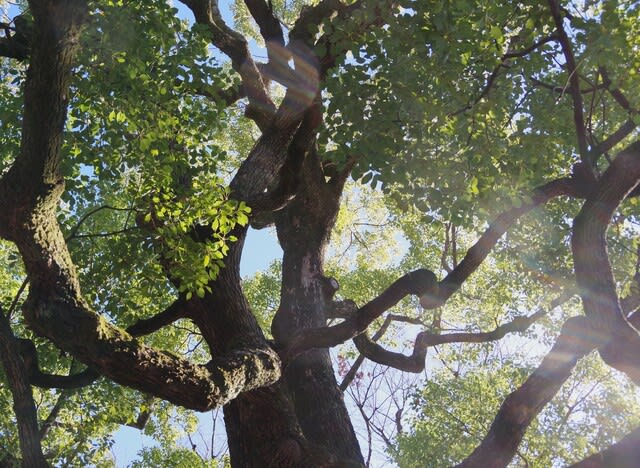

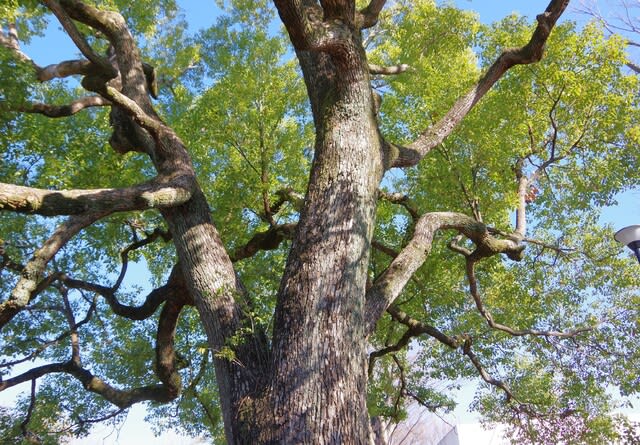

目的のマツは伐られてしまっています

オガクズがまだ新しいです

*境内に建てられていた説明版も見当たりませでした

「 弥富市指定文化財 天然記念物

二つお宮の松

正保4(1647)年以降、東蜆を含む十四山地区の北部の村々が新田開発され、安全平穏と五穀豊穣を祈願し、各村々には神社が勧請された。

昭和34年の伊勢湾台風で壊滅的な被害を受けた当地域では、多くの樹木が枯死したが、山神社のこの老松は奇跡的に生き残こった。

山神社は承応3(1654)年の勧請と伝えられ、この松もその頃の植樹と考えられる。

現在、樹高は16m、根回り3.3m、目通り約1.9mに及び「二つお宮の松」として多くの住民に親しまれている。

平成11年12月6日指定(十四山村指定第5号)

弥富市教育委員会 」

と、なっていました

伐られたばかりのようでした

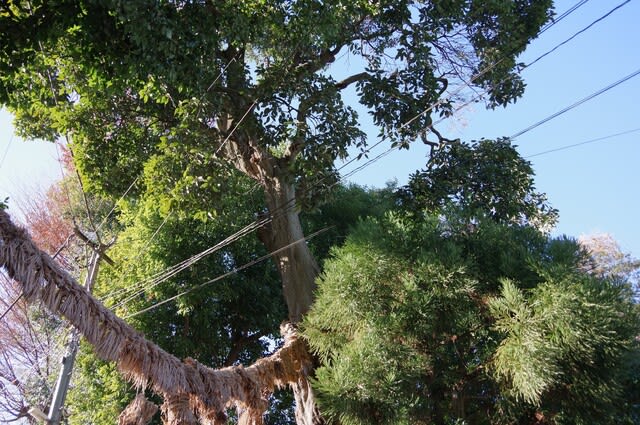

北側の境内社です、脇のサクラも伐られてしまっていました、残念です

では、次へ行きましょう

2025・1・24・12・10

弥富市役所南東側の「弥富市役所前」信号を南西へ、約400mの「前ヶ須新田」信号を左(東)へ、県道104号線です

道成に約3.2kmの「こどもの国北」信号を左(東)へ、県道106です

約2.4kmの「神戸新田」信号を左(北北東)へ、宝川を渡ります

約200mの「東蜆」信号の手前交差点を左(西)へ、(旧東海道)です

約200mで右手に「山神社」が南向きに鎮座します

左手には「神明社」が東向きに鎮座していますので、前の旧東海道は狭いため、北側の道路脇に

車を移動して止めさせて頂きました

車を移動して止めさせて頂きました

「山神社」社號標です

水盤です

拝殿です

本殿覆い屋です

目的のマツは伐られてしまっています

オガクズがまだ新しいです

*境内に建てられていた説明版も見当たりませでした

「 弥富市指定文化財 天然記念物

二つお宮の松

正保4(1647)年以降、東蜆を含む十四山地区の北部の村々が新田開発され、安全平穏と五穀豊穣を祈願し、各村々には神社が勧請された。

昭和34年の伊勢湾台風で壊滅的な被害を受けた当地域では、多くの樹木が枯死したが、山神社のこの老松は奇跡的に生き残こった。

山神社は承応3(1654)年の勧請と伝えられ、この松もその頃の植樹と考えられる。

現在、樹高は16m、根回り3.3m、目通り約1.9mに及び「二つお宮の松」として多くの住民に親しまれている。

平成11年12月6日指定(十四山村指定第5号)

弥富市教育委員会 」

と、なっていました

伐られたばかりのようでした

北側の境内社です、脇のサクラも伐られてしまっていました、残念です

では、次へ行きましょう

2025・1・24・12・10

自転車を積んで帰ることにしましょう

自転車を積んで帰ることにしましょう