松之郷地区は、東金市役所の北約3kmのところ

東金市役所北側の市道を北東へ、約400mで丁字路を左(北西)へ、直ぐにJR東金線の踏切で県道214号線です

約400mの「片貝県道入口」信号を右(北東)へ、県道119号線です

約1.2kmの「千葉学芸高入口」信号を左(北西)へ、まだ県道119号線です

約1.1km道成りに坂道を上って来ました

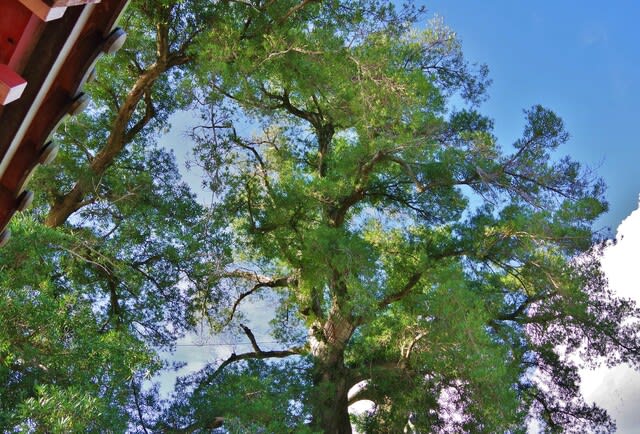

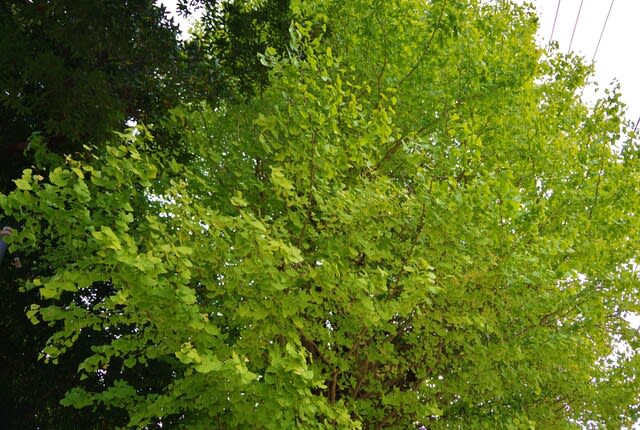

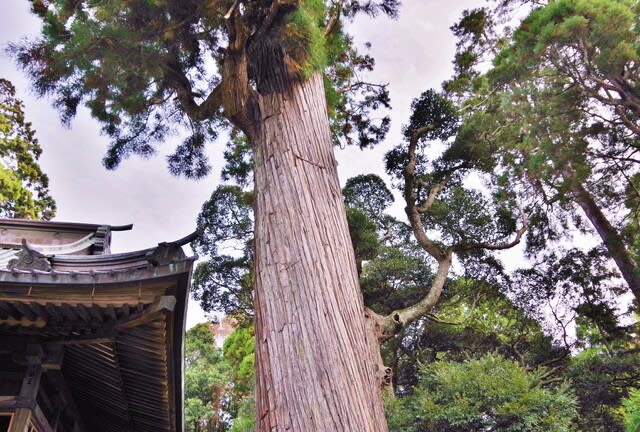

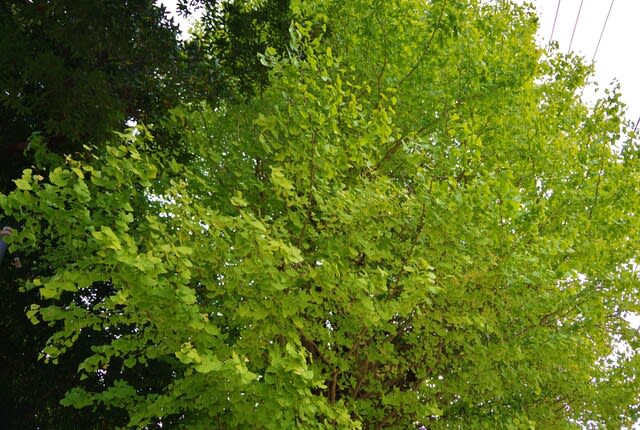

県道に張り出すように目的のイチョウです

少し先へ進んで八坂神社境内に

車を止める事が出来ました

八坂神社社號標です

東南東側から

説明版です

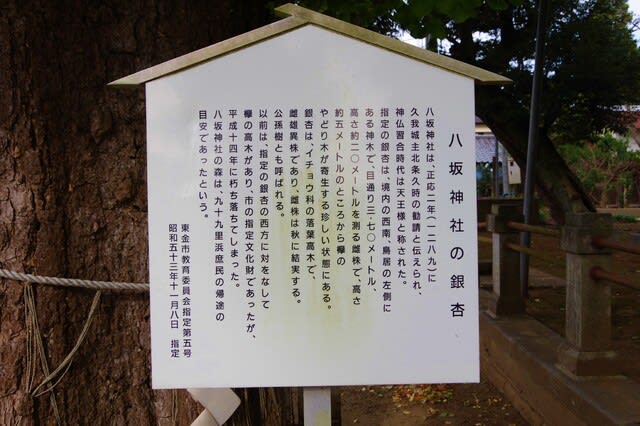

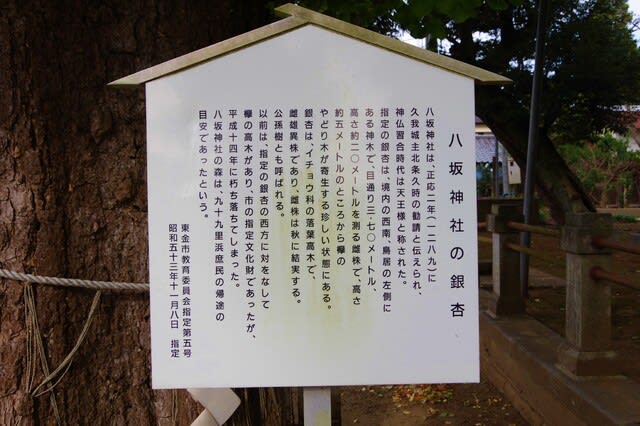

八坂神社の銀杏

八坂神社は、正応2年(1289)に久我城主北条久時の勧請と伝えられ、神仏習合時代は天王様と称された。

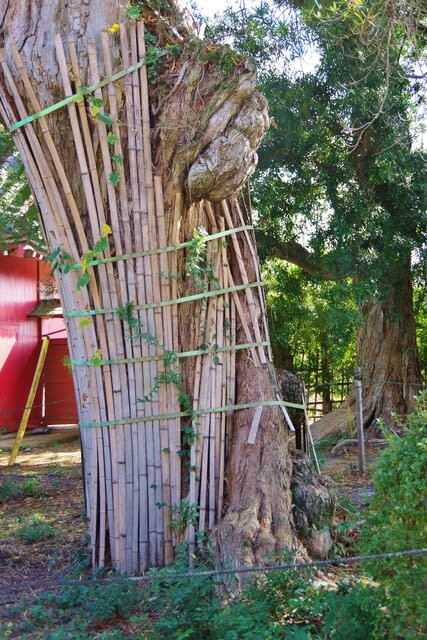

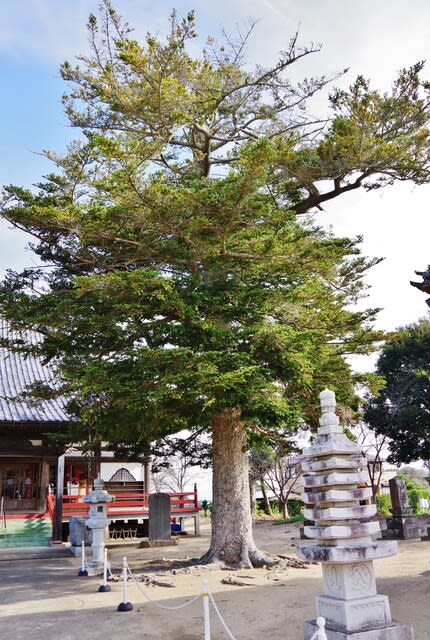

指定の銀杏は、境内の西南、鳥居の左側にある神木で、目通り3.70m、高さ約20mを測る雌株で、高さ約5mのところから欅のやどり木が寄生する珍しい状態にある。

銀杏は、イチョウ科の落葉高木で、雌雄異株であり、雌株は秋に結実する。公孫樹とも呼ばれる。

以前は、指定の銀杏の西方に対をなして欅の高木があり、市の指定文化財であったが、平成14年に朽ち落ちてしまった。

八坂神社の森は、九十九里浜庶民の帰途の目安であったという。

東金市教育委員会指定第5号

昭和53年11月8日 指定

南側から、右後方に境内入口です

西側から見ました

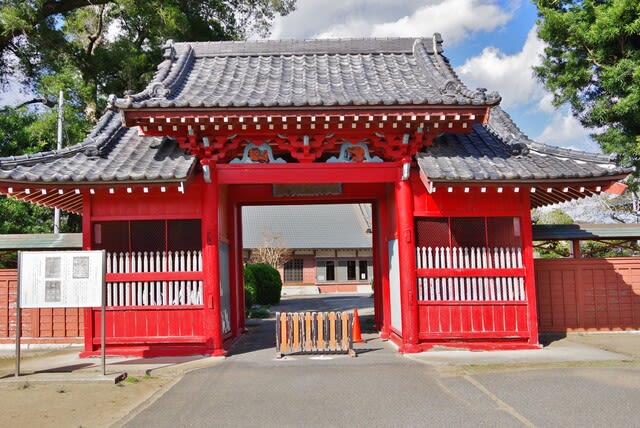

参道を進みます

説明版です

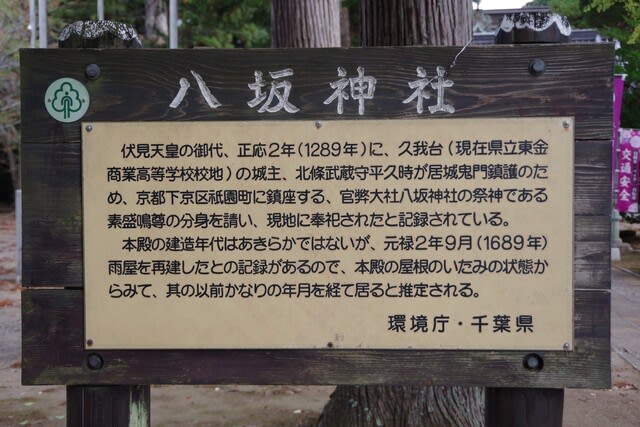

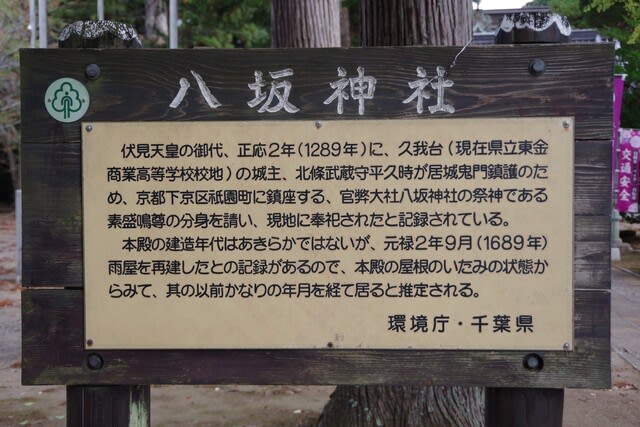

八坂神社

伏見天皇の御代、正応2年(1289年)に、久我台(現在県立東金商業高等学校校地)の城主、北条武蔵守平久時が居城鬼門鎮護のため、京都下京区祇園町に鎮座する、官幣大社八坂神社の祭神である素戔嗚尊の分身を請い、現地に奉祀されたと記録されている。

本殿の建造年代はあきらかではないが、元禄2年9月(1689年)雨屋を再建したとの記録があるので、本殿の屋根のいたみの状態からみて、其の以前かなりの年月を経て居ると推定される。

環境庁・千葉県

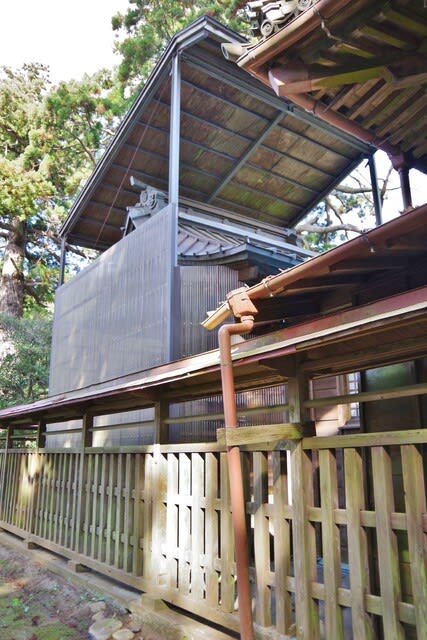

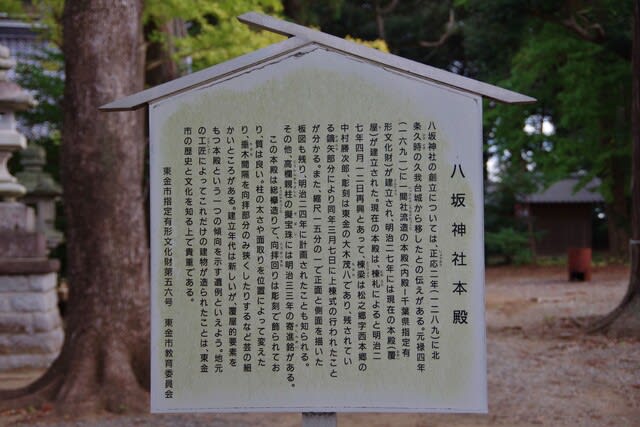

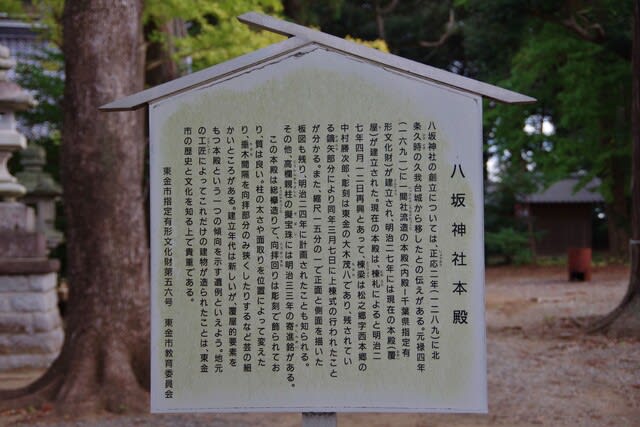

本殿説明版です

八坂神社本殿

八坂神社の創建については、正応2年(1289)に北条久時の久我台城から移したとの伝えがある。

元禄4年(1691)に一間社流造の本殿(内殿ー千葉県指定有形文化財)が建立され、明治27年には現在の本殿(覆い屋)が建立された。

現在の本殿は、棟札によると明治27年4月12日再興とあって、棟梁は松之郷字西本郷の中村勝次郎、彫刻は東金の大木茂八であり、残されている鏑矢部分により同年3月7日に上棟式の行われたことが分かる。

また、縮尺15分の1で正面と側面を描いた板図も残り、明治24年に計画されたことも知られる。

その他、高欄親柱の擬宝珠には、明治33年の寄進銘がある。

この本殿は、総欅造りで、向拝回りは彫刻で飾られており、質は良い。柱の太さや面取りを位置によって変えたり、垂木間隔を向拝部分のみ狭くしたりするなど芸の細かいところがある。

建立年代は新しいが、覆屋的要素を持つ本殿という一つの傾向を示す遺例といえよう。

地元の工匠によってこれだけの建物が造られたことは、東金市の歴史と文化を知る上で貴重である。

東金市指定有形文化財第56号 東金市教育委員会

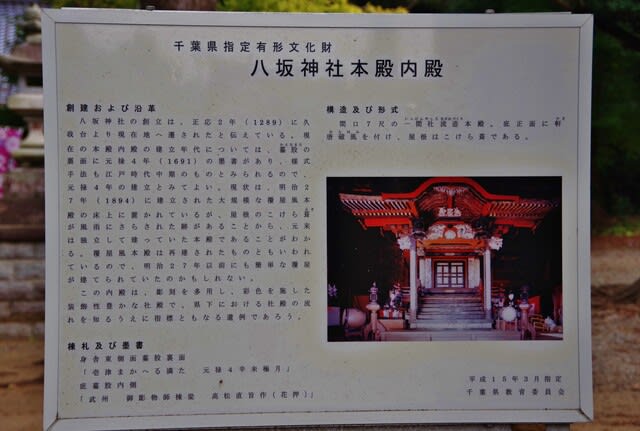

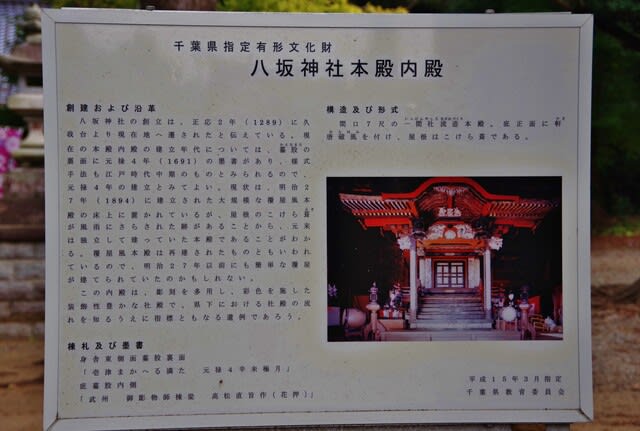

内殿の説明版です

千葉県指定有形文化財 八坂神社本殿内殿

創建および沿革

八坂神社の創立は、正応2年(1289)に久我台より現在地へ遷されたと伝えられている。

現在の本殿内殿の建立年代については、蟇股の裏面に元禄4年(1691)の墨書があり、様式手法も江戸時代中期のものとみられるので、元禄4年の建立とみてよい。

現状は、明治27年(1894)に建立された大規模な覆屋風本殿の床上に置かれているが、屋根のこけら葺が風雨にさらされた跡があることから、元来は独立して建っていた本殿であることがわかる。

覆屋風本殿は再建されたものといわれているので、明治27年以前にも簡単な覆屋が建てられていたのかもしれない。

この内殿は、彫刻を多用し、彩色を施した装飾性の豊かな社殿で、県下における社殿の流れを知るうえに指標ともなる遺例であろう。

棟札及び墨書

身舎東側面蟇股裏面

「壱津まかへる満た 元禄4辛未極月」

庇蟇股内側

「武州 御影物師棟梁 高松直旨作(花押)」

構造及び形式

間口7尺の一間社流造本殿。庇正面に軒唐破風を付け、屋根はこけら葺である。

平成15年3月指定

千葉県教育委員会

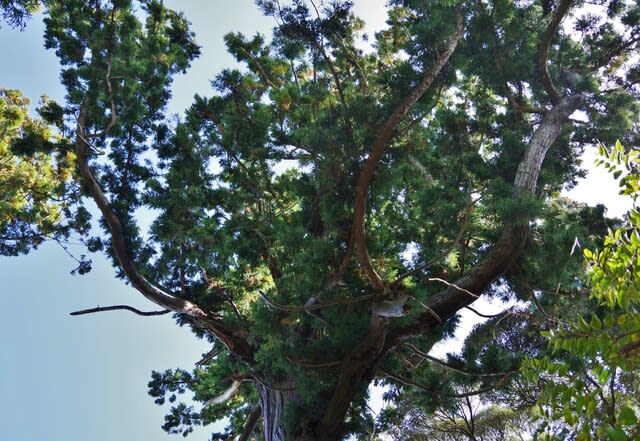

社務所側に注連縄を巻かれたスダジイです

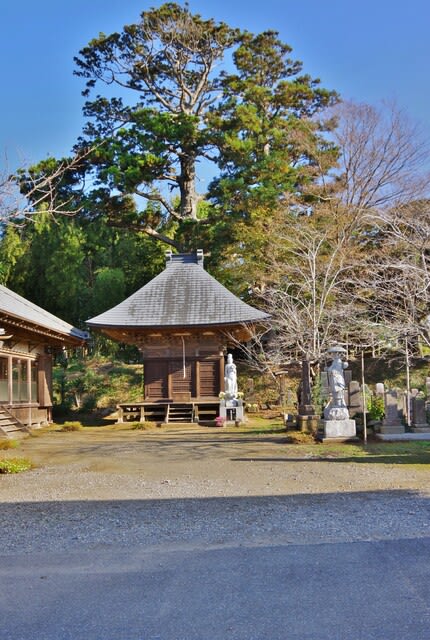

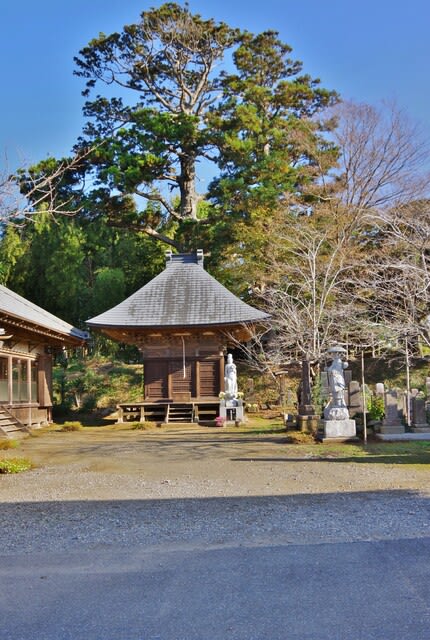

社殿です

拝殿前には狛牛でしょうか

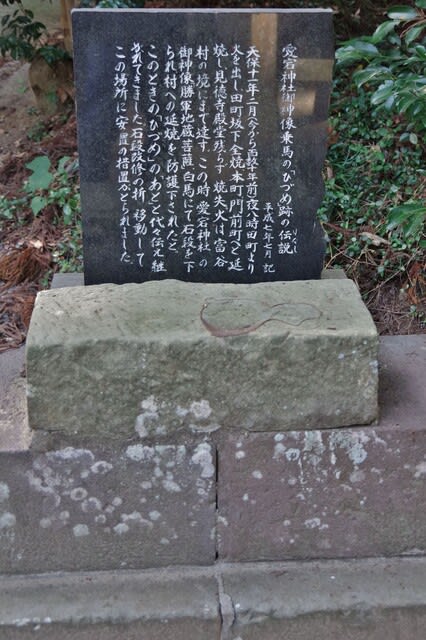

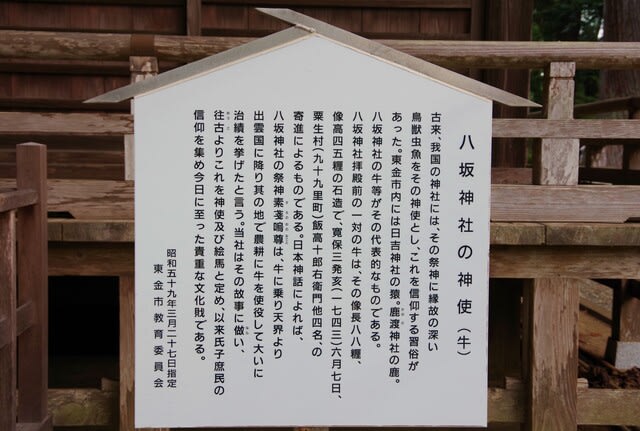

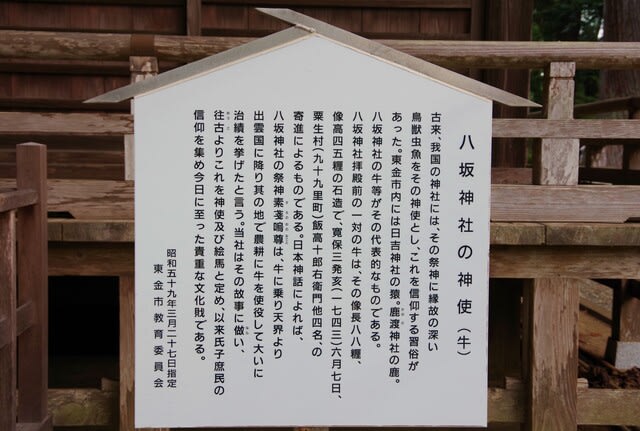

説明版です

八坂神社の神使(牛)

古来、我国の神社には、その祭神に縁故の深い鳥獣虫魚をその神使とし、これを信仰する習俗があった。

東金市内には日吉神社の猿。鹿渡(かのと)神社の鹿。八坂神社の牛等がその代表的なものである。

八坂神社拝殿前の一対の牛は、その像長88cm、像高45cmの石造で、寛保3発亥(1743)6月7日、栗生村(九十九里町)飯高十郎右衛門他4名、の寄進によるものである。

日本神話によれば、八坂神社の祭神素戔嗚尊は、牛に乘り天界より出雲国に降り、その地で農耕に牛を使役して大いに治績を挙げたという。

当社はその故事に倣い、往古よりこれを神使及び絵馬と定め、以来氏子庶民の信仰を集め今日に至った貴重な文化財である。

昭和59年3月27日指定

東金市教育委員会

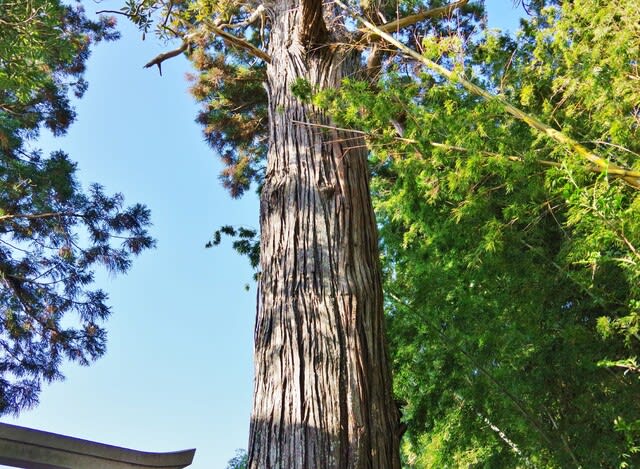

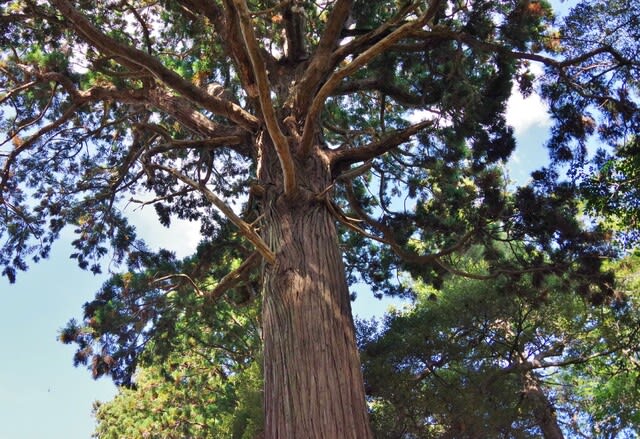

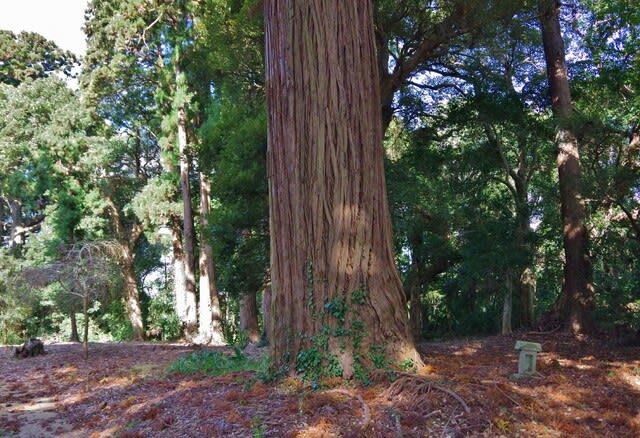

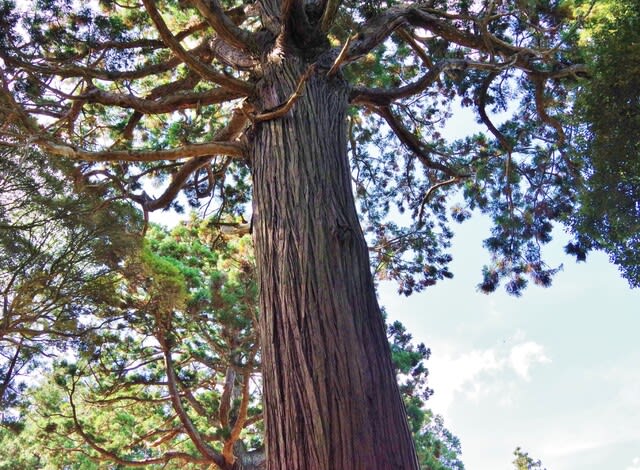

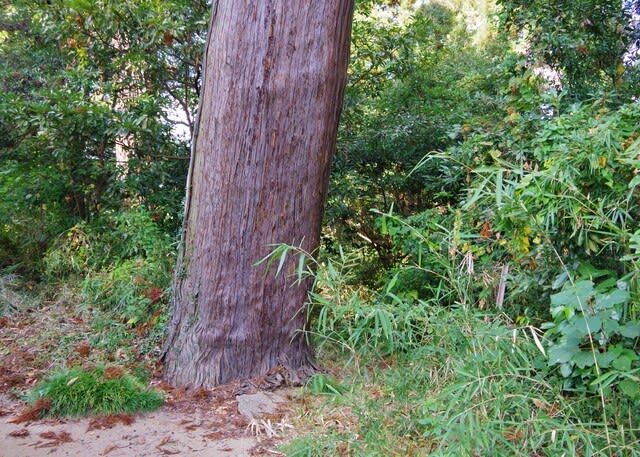

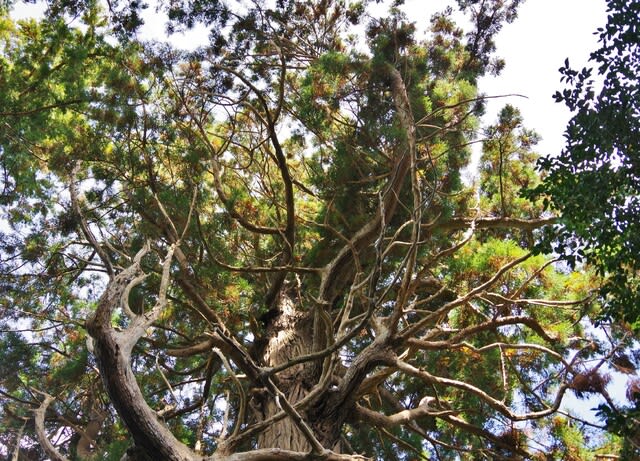

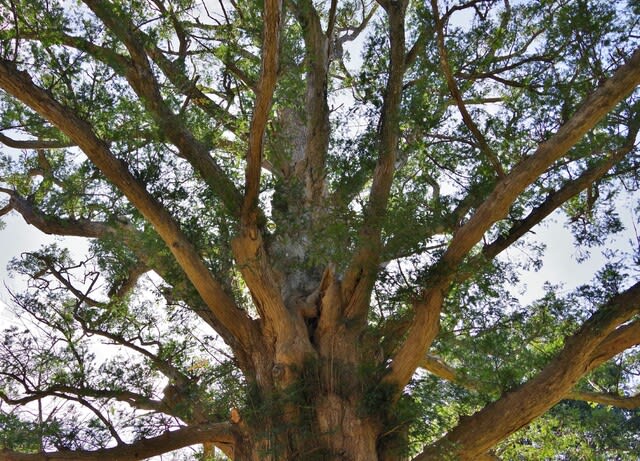

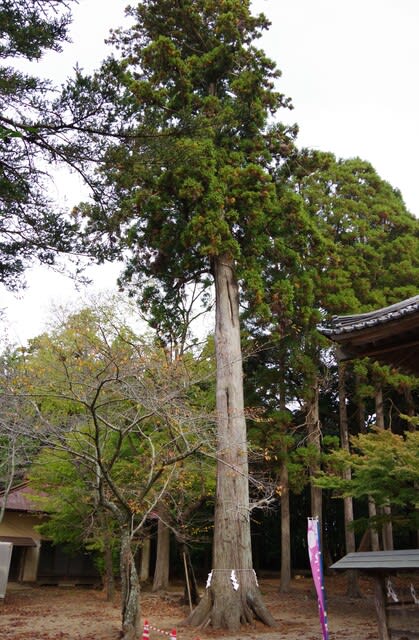

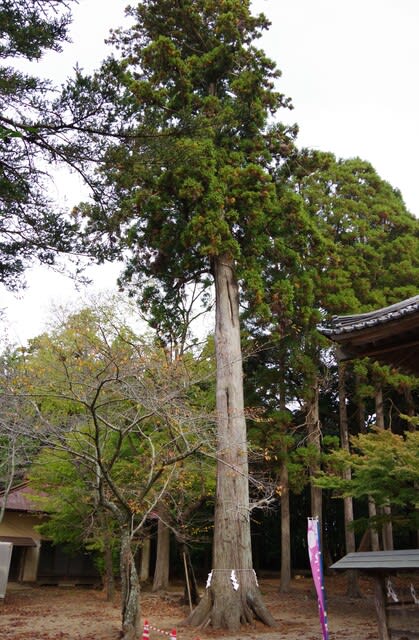

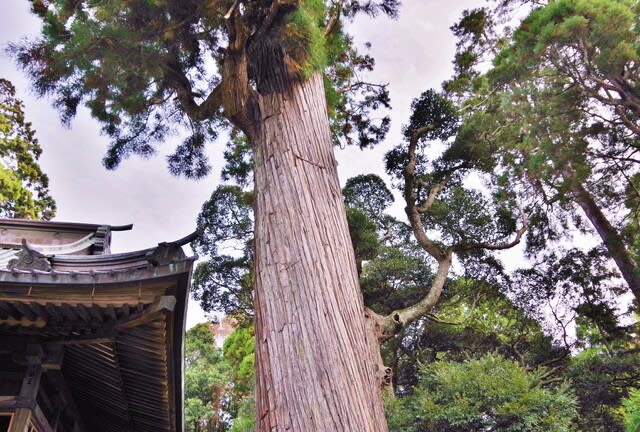

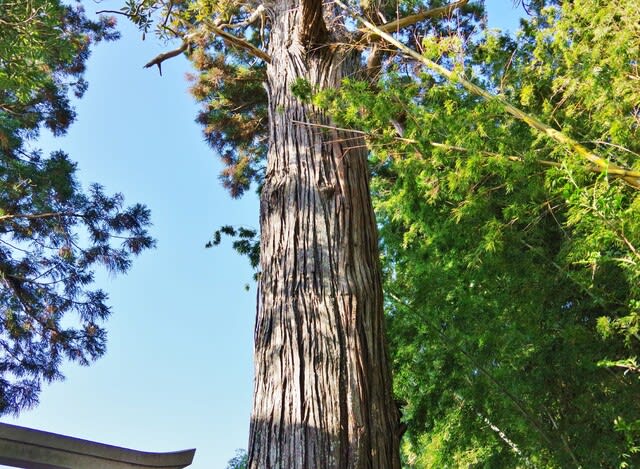

社殿西側にも注連縄の巻かれたスギの大木です

社殿の東側には立派な「小安神社」の社殿です

子安神社前にもスギの大木です

境内社が並びます

では、次へ行きましょう

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました