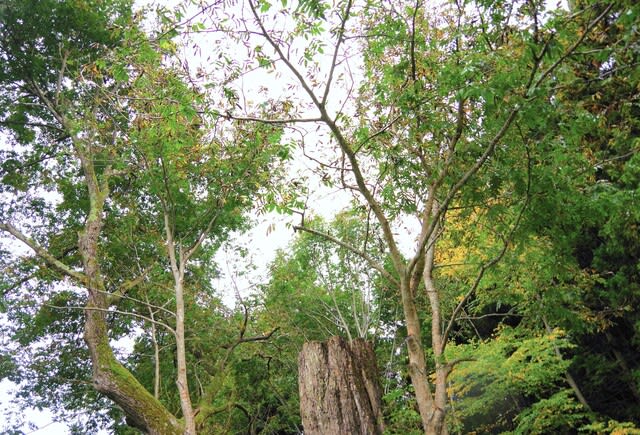

土淵町土淵7地割地区は、遠野市役所の北東約5kmのところ

遠野市役所南側の仲町通りを東南東へ、約200mで信号を左(北北東)へ

約1.1kmの国道283号線の交差点信号からは国道340号線となって更に進みます

約3.3kmの「⇐附馬牛(つきもし)・県道160号線」の標識に従って信号を左(北西)へ

約500mで「伝承園⇒」の案内板で信号を右(東北東)へ

約300mで「伝承園・カッパ淵 無料大駐車場」が有りますので

利用させて頂きました

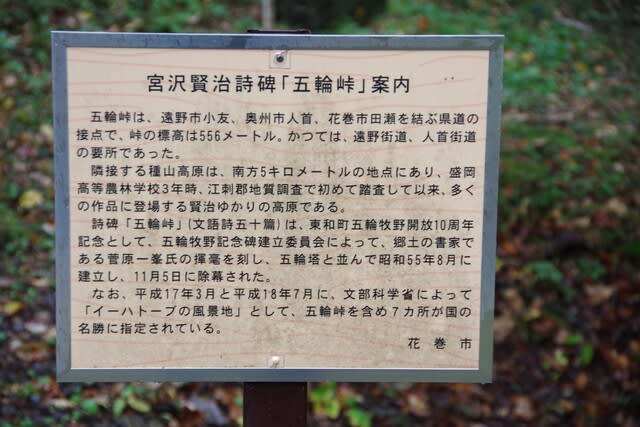

駐車場脇の説明版です

新奥の細道 遠野物語の道(2)

このコースは、起点伝承園からカッパ淵、たかむろ水光園、デンデラ野、山口水車を経て、終点和野に至る全長約5.8kmののどかな田園風景が広がる自然歩道です。

カッパ淵は、人々を驚かし、いたずらをしたカッパがいまにも出てきそうな雰囲気です。

近くの常堅寺境内には、全国的にも珍しいカッパ狛犬があります。

たかむろ水光園には太陽熱を利用した「ソーラートロン温泉」た曲り家などがあります。約2時間の散策路です。

周辺観光案内板です、2⃣のカッパ淵へ行きます

横断歩道を渡って南への道路を進みます

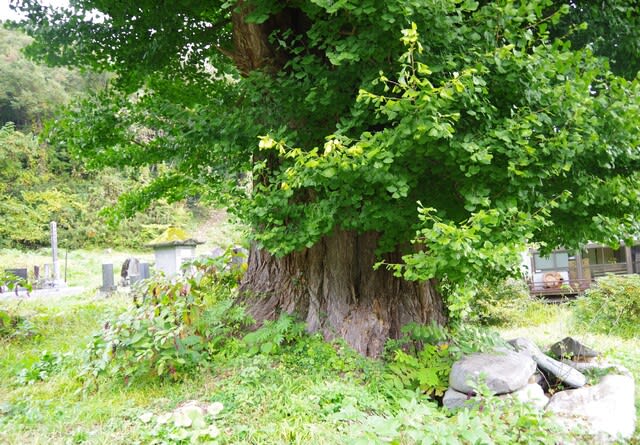

常堅寺入口です、午前9時を過ぎて観光客が大勢通って行きました

入口の南東側にカッパ淵上流側の蓮池川です

下流側です、この先にカッパ淵がありますが、常堅寺境内を通らないと行けないので戻ります

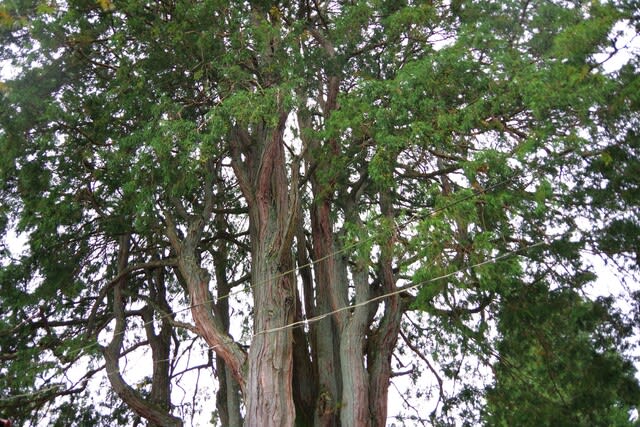

常堅寺本堂です

本堂南側の通路を西側へ、池があります

説明版には・・・

蓮池地区の常堅寺と河童

古来、この地は「蓮池(はせき)」と呼ばれ、寺の名前も「蓮峰山(れんぽうざん)常堅寺(じょうけんじ)」という。

その昔、常堅寺が火事のとき、淵の河童が、火を消してくれたことから、時の住職が河童狛犬を祀って感謝したといわれている。

淵と阿部家の間には池があり、蓮の葉が浮いていたが、流れ入る水量も減り、今は池の形跡も見られなくなった。

この池は、何れの時か、河童が戻ってきて、泳ぎ回ることを思いを寄せて、地元の有志で造成したものです。

土淵町地域づくり連絡協議会・土淵町大杉自治会

蓮池川を考える会・土淵地区環境保全活動協議会

*カッパ淵は、池の対岸の直ぐ南側です

説明版です

河童

馬を川に引きこむいたずらに失敗したカッパは、おわびをして許され、母と子の守り神となりました。

常堅寺の火事のさいは頭の皿から水を吹き出して消し止め、今でも一対のカッパ狗犬として境内にその姿をとどめています。

橋を渡るとカッパ淵です

橋の上流側です

下流側がカッパ淵です

西へ進むとカッパだ

御堂です

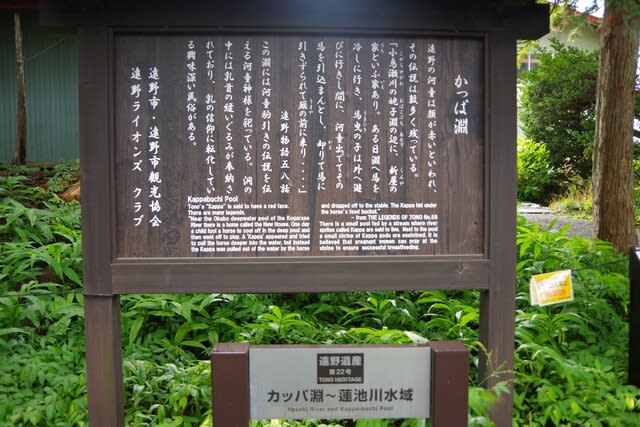

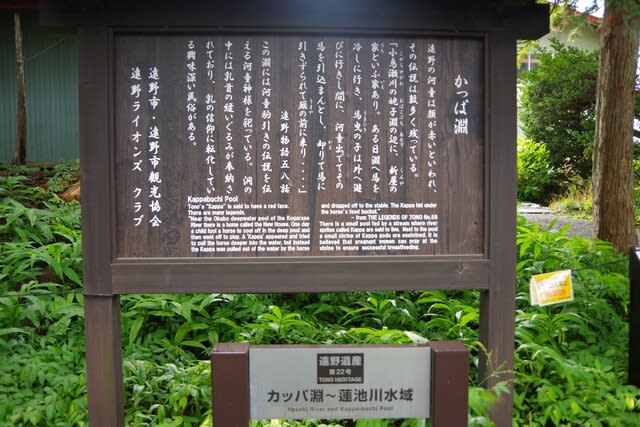

説明版です、遠野遺産第22号「カッパ淵~蓮池川水域」の標柱です

カッパ淵

遠野の河童は顔が赤いといわれ、その伝説は数多く残っている。

「小烏瀬川(こがらせがわ)の姥小淵(おばこぶち)の辺りに、新屋の家という家あり。ある日淵へ馬を冷しに行き、馬曳の子は外へ遊びに行きし間に、河童出てその馬を引込まんとし、却りて馬に引きずられて厩の前に来り・・・」遠野物語58話

この淵には河童駒引きの伝説を伝える河童神様を祀っている。

洞の中には乳首の縫いぐるみが奉納されており、乳の信仰に転化している興味深い民俗がある。

遠野市・遠野市観光協会

遠野ライオンズ クラブ

釣り竿が立てられています

糸の先にはキュウリがぶら下がっています

館跡です

説明版です

阿部屋敷(別名 屯館)

陸奥六郡に威勢を誇った安部氏の一族が、天喜・康平のころ(紀元1050年ごろ)から構えた屋敷で、豪壮な直家の母屋には数十名の家族がすみ、土塁と堀でかこまれていました。

八幡座館(はちまんざだて)の八幡太郎の軍と小烏瀬川をはさんで矢をうちあった伝える的場跡もある。

*北側に八幡座山(標高445m、カッパ淵の標高は280m附近です)があり、間を小烏瀬川(こがらせがわ)が東西に流れています

屋敷跡

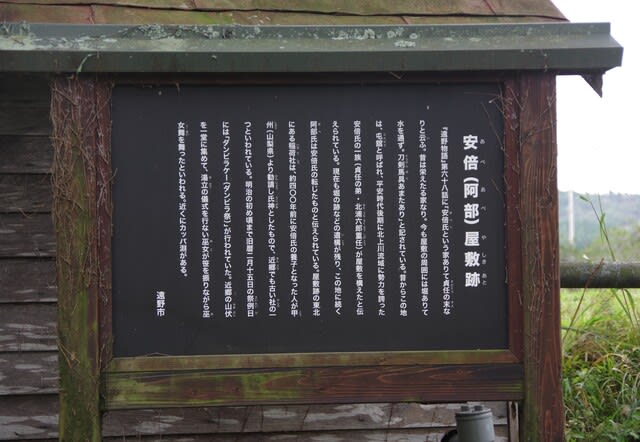

説明版です

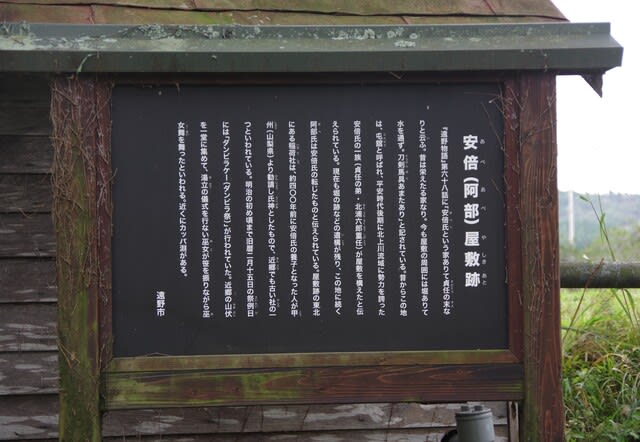

安倍(阿部)屋敷跡

「遠野物語」第68話に「安倍氏という家ありて貞任の末なりと云ふ。今も屋敷の周囲には堀ありて水を通す。刀剣馬具あまたあり」と記されている。

昔からこの地は、屯館とも呼ばれ、平安時代後期に北上川流域に勢力を誇った安倍氏の一族(貞任の弟・北浦六郎重任)が屋敷を構えたと伝えられている。

現在も堀の跡などの遺構が残り、この地に続く阿部氏は安部氏の転じたものと伝えられている。

屋敷跡の東北にある稲荷社は、約400年前に安部氏の養子となった人が甲州(山梨県)より勧請し氏神としたもので、近郷でも古い社の一つといわれている。

明治の始め頃まで旧暦2月15日の祭例日には「ダンビラケー(ダンビラ祭)」が行われていた。

近郷の山伏を一堂に集めて、湯立の儀式を行い巫女が笹を振りながら巫女舞を舞ったといわれる。

近くにカッパ淵がある。

遠野市

西側からカッパ淵側(上流)を見ました

蓮池川の下流側です

では、戻って次へ行きましょう

2024・10・19・09・05

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました