願政就院は、伊豆の国市役所の北約3kmnところ

伊豆箱根鉄道にらやま駅の南西側、国道136号線から西へ入った所にあります

山門前に

駐車場が有ります

山門です

六地蔵様です

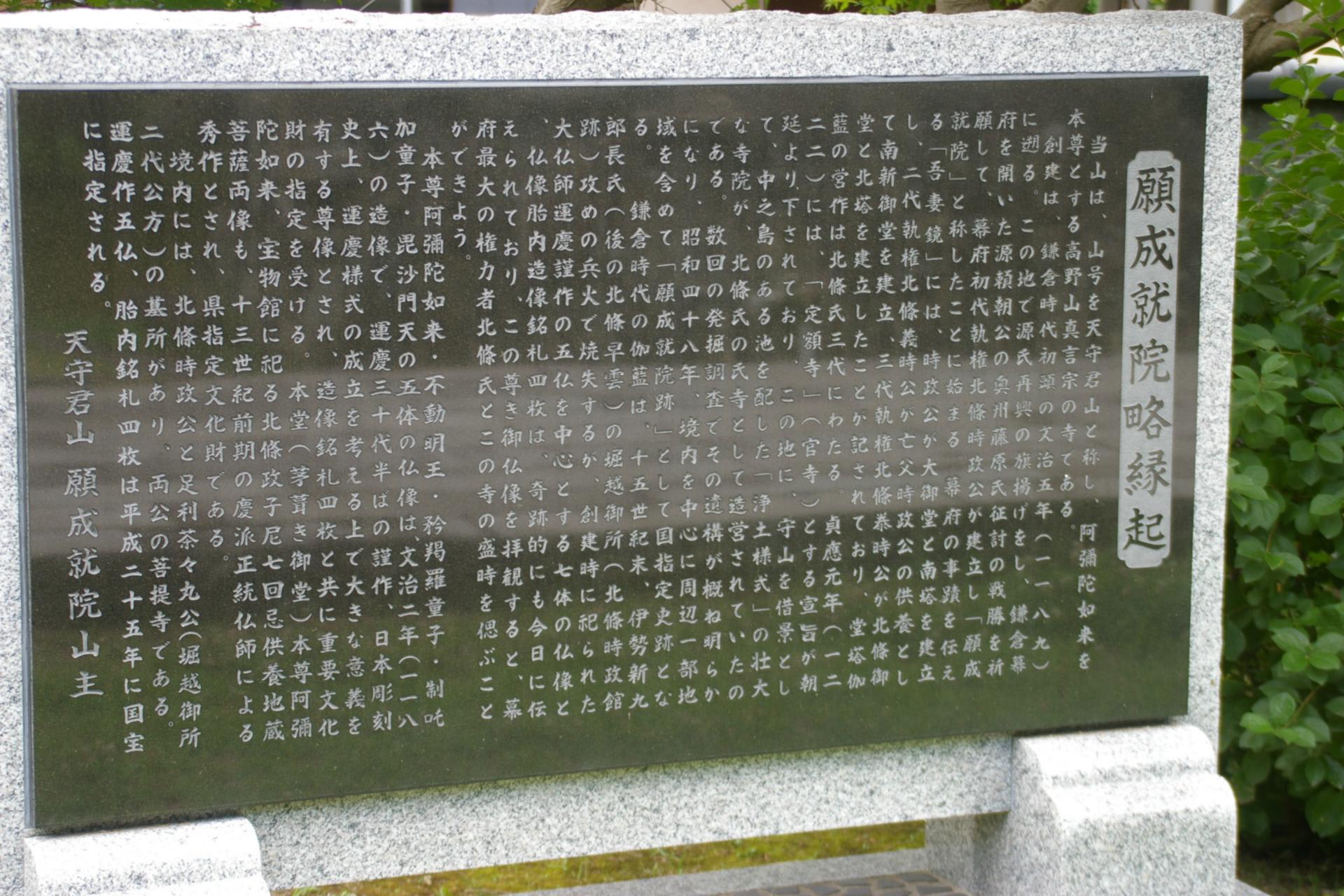

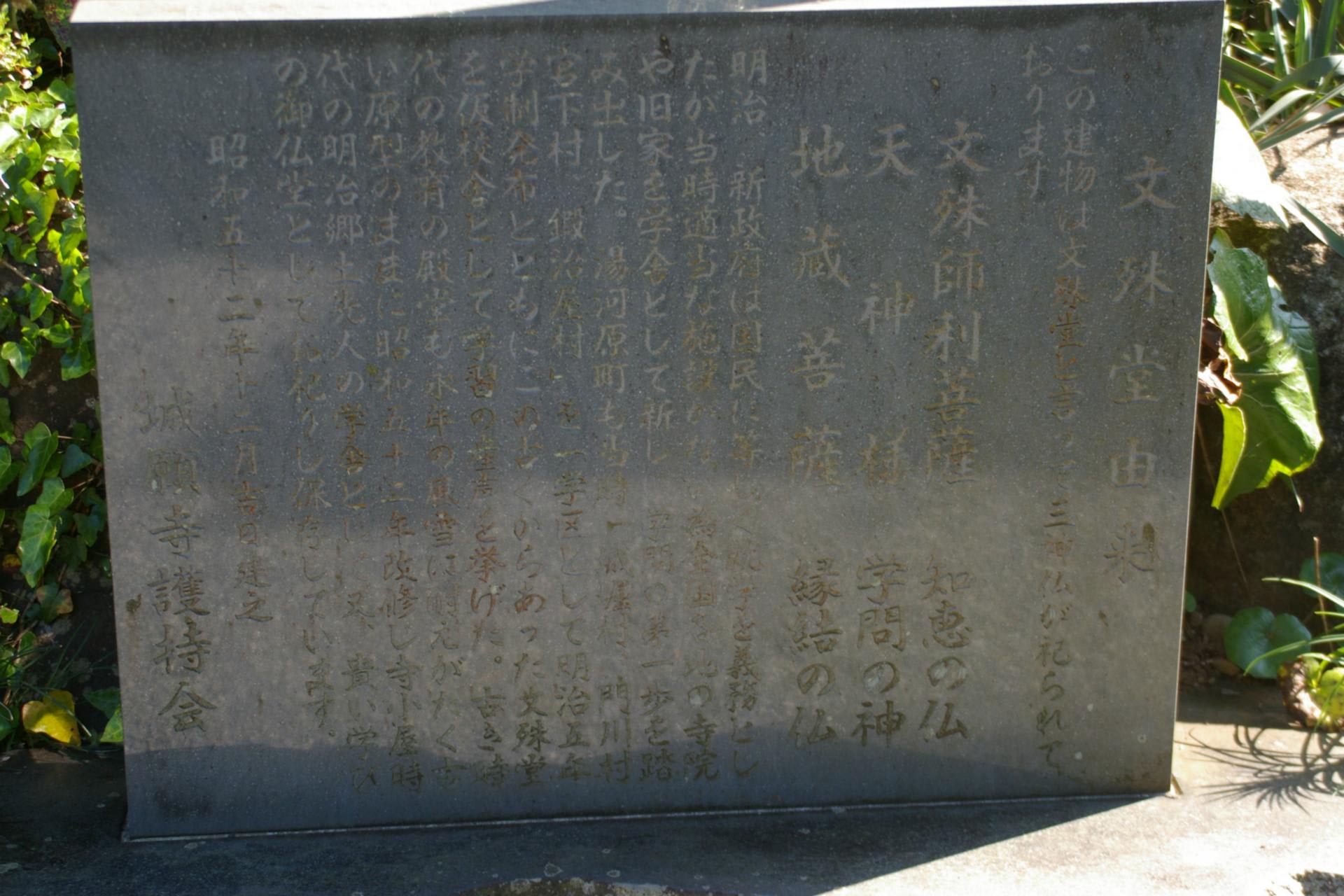

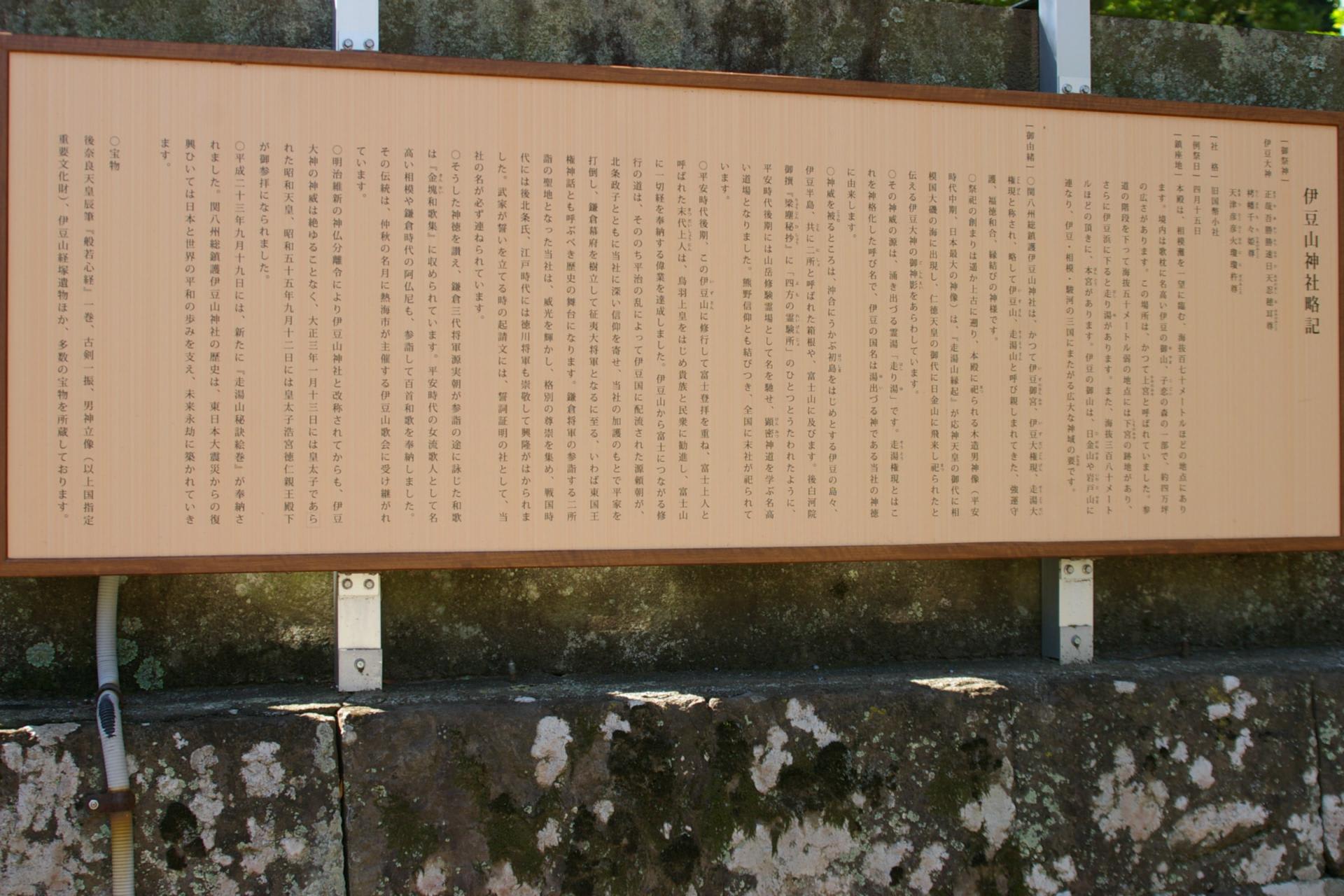

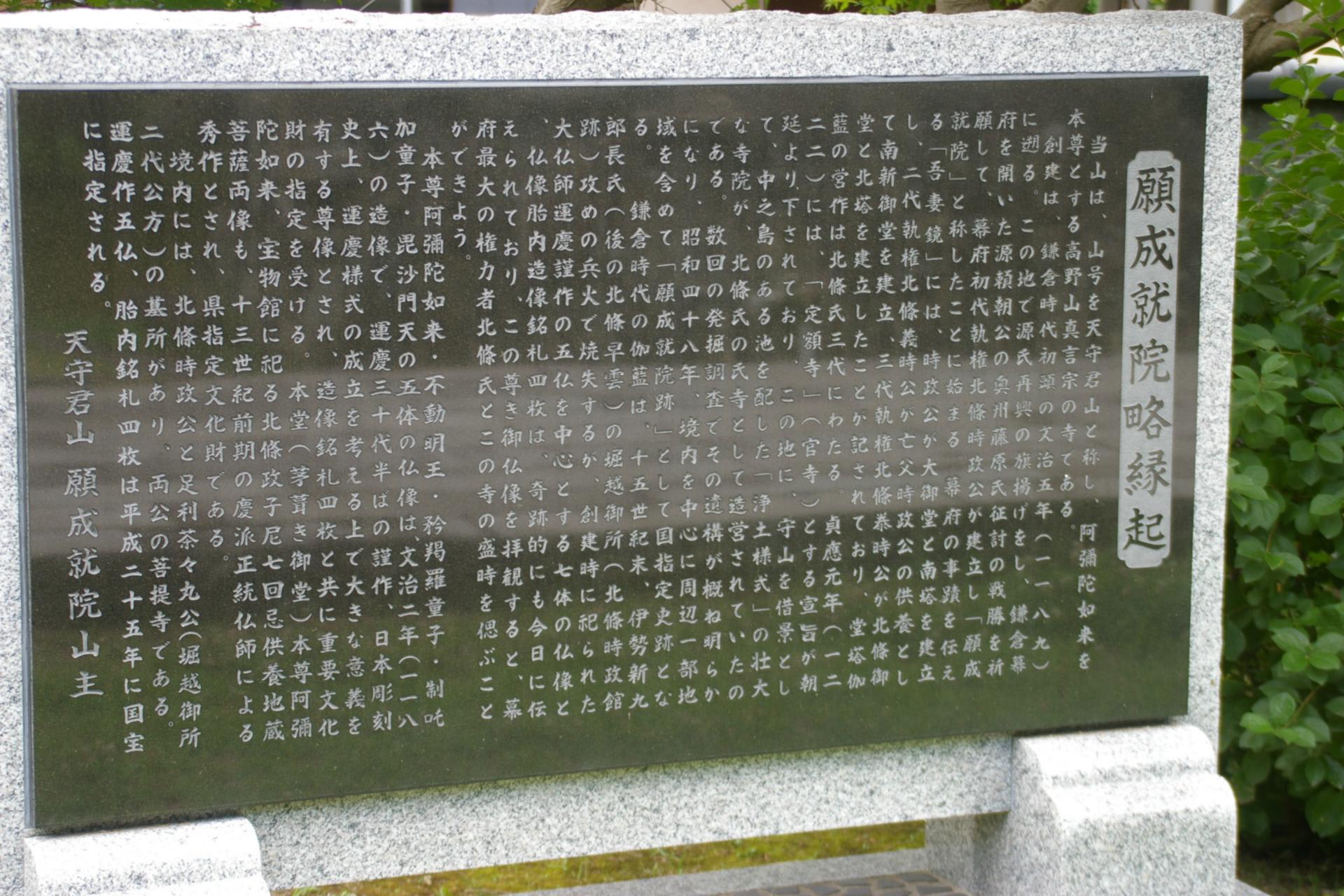

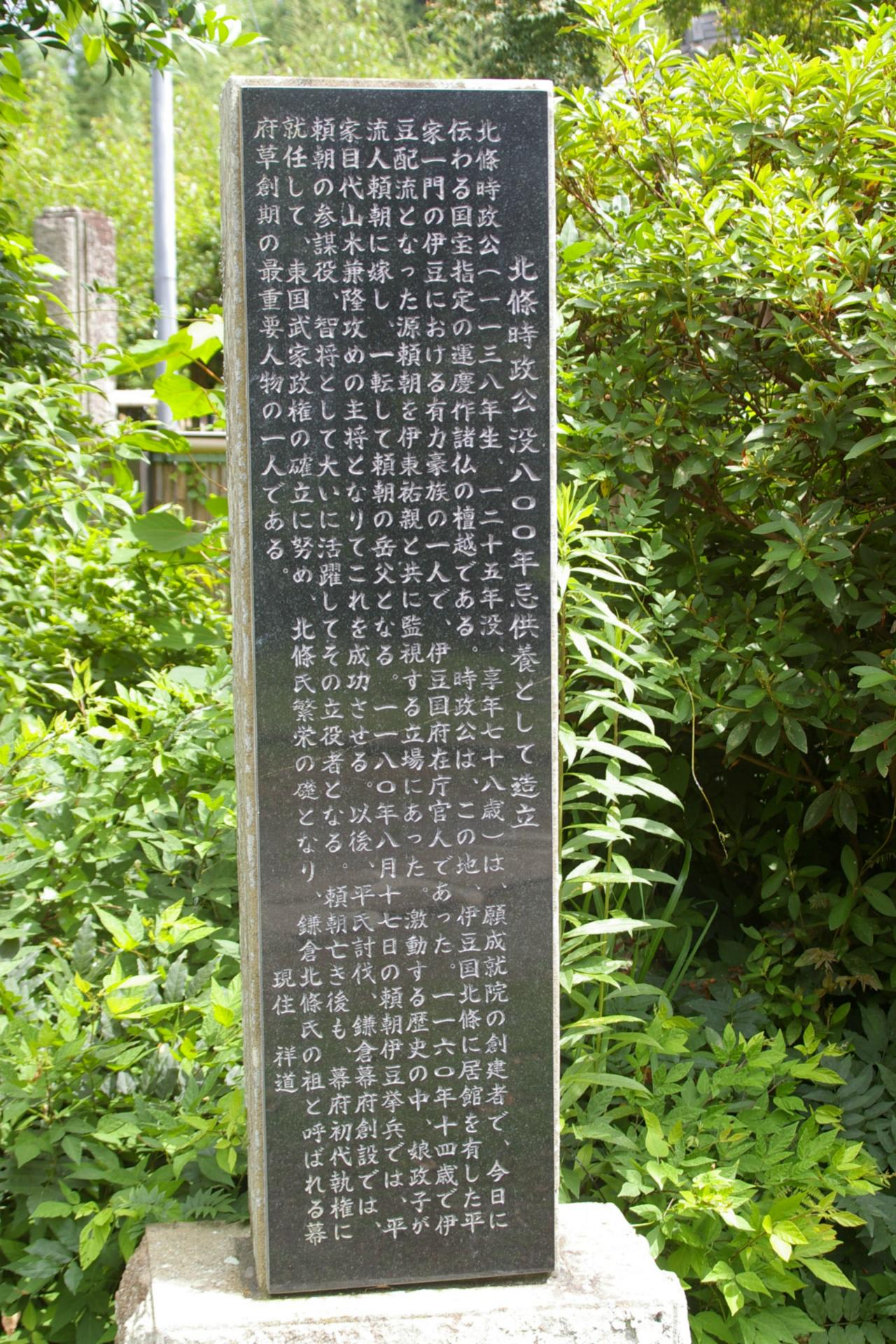

略縁起の石碑です

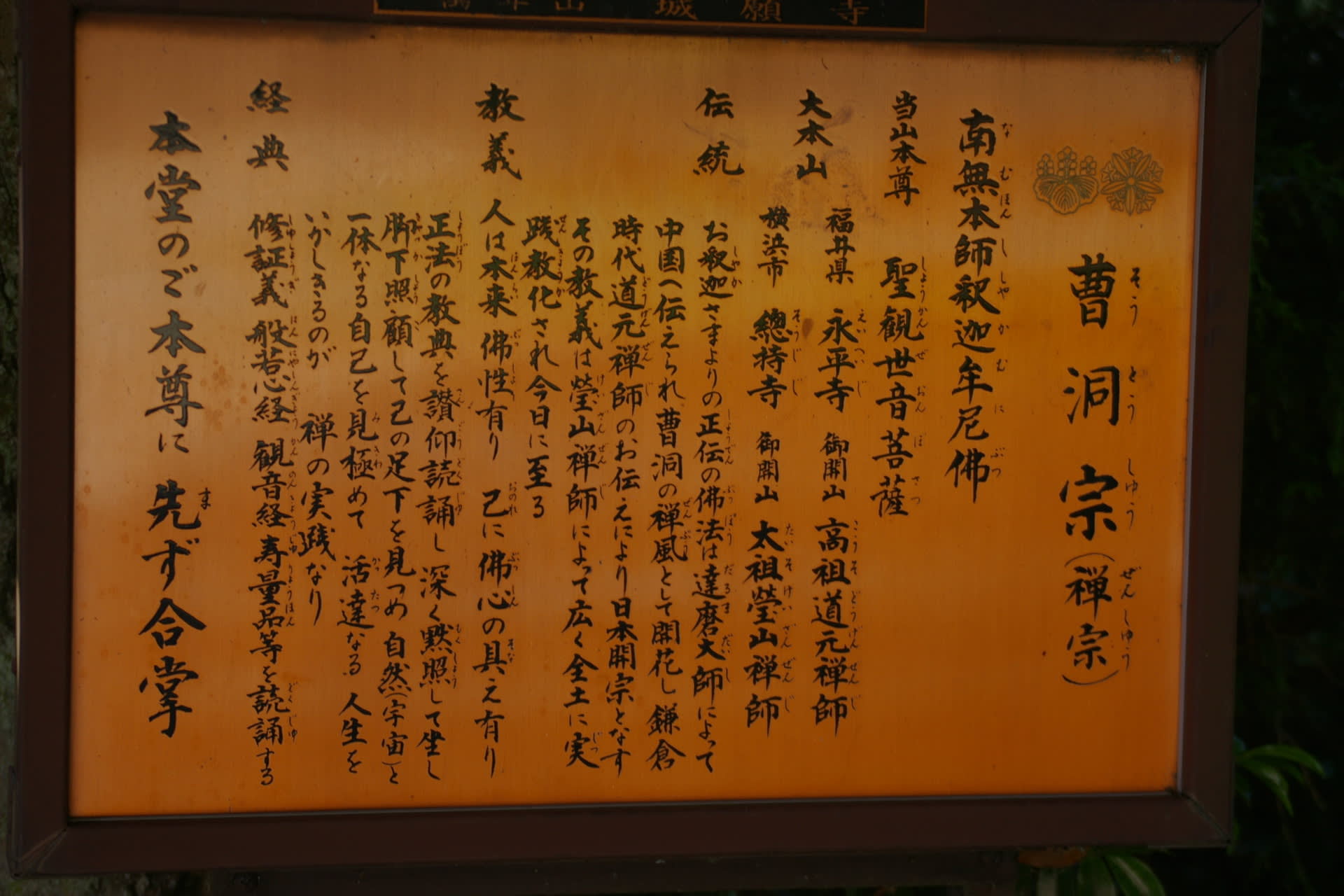

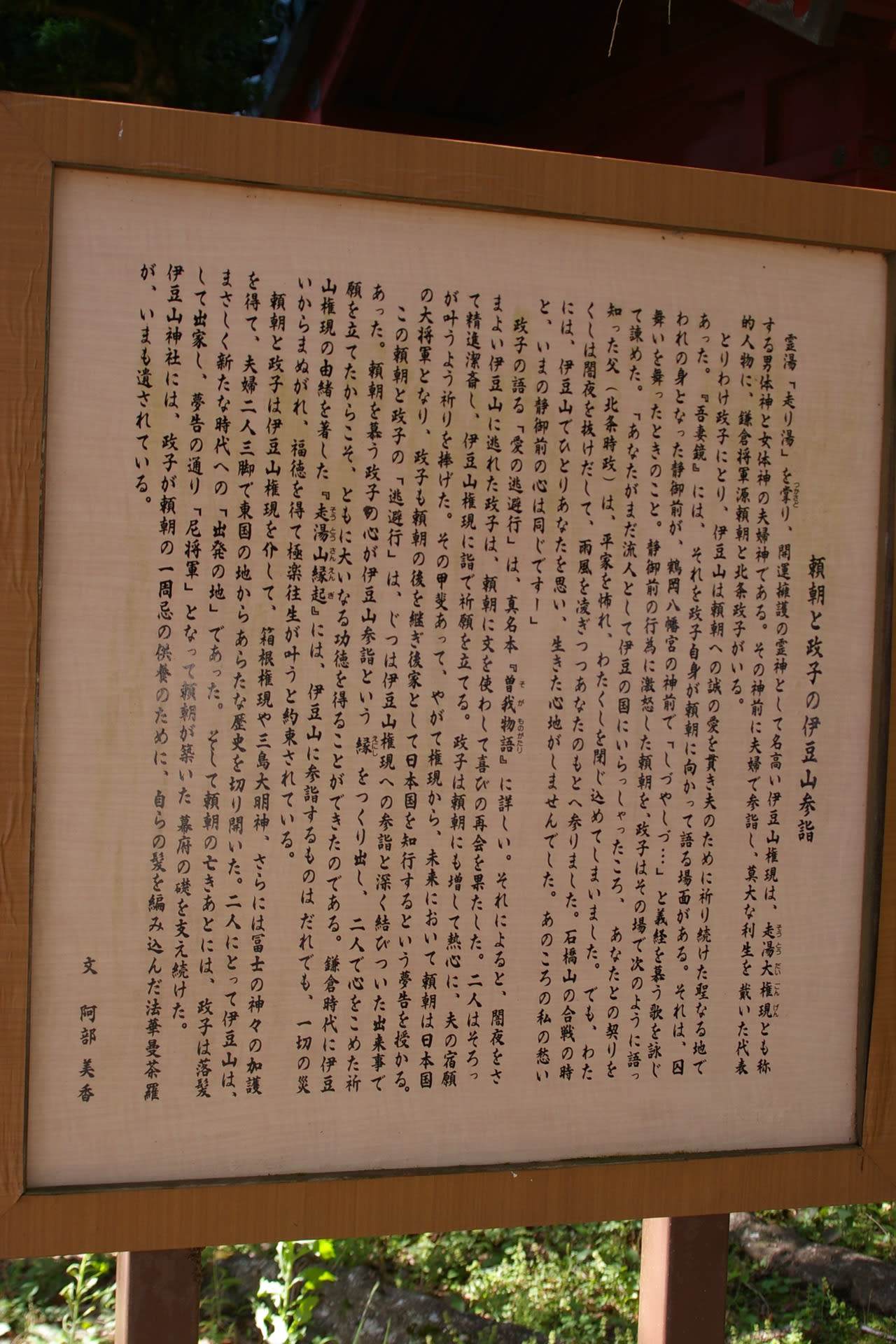

願成就院略縁起

当山は、山号を天守君山と称し、阿彌陀如来を本尊とする、高野山真言宗の寺である。

創建は、鎌倉時代初頭の文治5年(1189)に遡る、この地で源氏再興の旗揚げをし、鎌倉

幕府を開いた、源頼朝公の奥州藤原氏征討の戦勝を祈願して、幕府初代執権北條時政公が建立し

「願成就院」と称したことに始まる、幕府の亊蹟を伝える「吾妻鏡」には、時政公が大御堂と南

塔を建立し、二代執権北條義時公が亡き父時政公の供養のため南新御堂を建立、三代執権北條泰

時公が、北條御堂と北塔を建立したことが記されており、堂塔伽藍の営作は北條氏三代にわたる。

貞應元年(1222)には、「定額寺」(官寺)とする宣旨が朝廷より下されており、この地

に、守山を借景として、中之島のある池を配した「浄土様式」の壮大な寺院が、北條氏の氏とし

て造営されていたのである。

数回の発掘調査で、その遺構が概ね明らかになり、昭和48年境内を中心に周辺一部地域を含

めて「願成就院跡」として国指定史跡となる。

鎌倉時代の伽藍は、15世紀末、伊勢新九郎長氏(後の北條早雲)の堀越御所(北條時政館跡)

攻めの兵火で焼失するが、創建時に祀られた大仏師運慶謹作の五仏を中心とすろ七体の仏像と、

仏像胎内造像銘札4枚は、奇跡的にも今日に伝えられており、この尊き御仏様を拝観すると、幕

府最大の権力者北條氏とこの寺の盛時を偲ぶことができよう。

本尊阿乎彌陀如来・不動明王・矜羯羅童子・制吒加童子・毘沙門天の5体の仏像は、文二2年

(1186)の造像で、運慶三十代半ばの謹作、日本彫刻史上、運慶様式の成立を考える上で大

きな意義を有する尊像とされ、造像銘札4枚と共に重要文化財の指定を受ける。

本堂(茅葺御堂)本尊阿彌陀如来、宝物館に祀る北條政子尼七回忌供養地蔵菩薩両像も、13

世紀前期の慶派正統仏師による秀作とされ、県指定文化財である。

境内には、北條時政公と足利茶々丸公(堀越御所二代公方)の墓所があり、両公の菩提寺であ

る。

運慶作五仏、胎内銘札四枚は平成25年に国宝に指定される。

天守君山 願成就院山主

弘法大師様です

鐘楼です

本堂です

北條時政の供養塔です

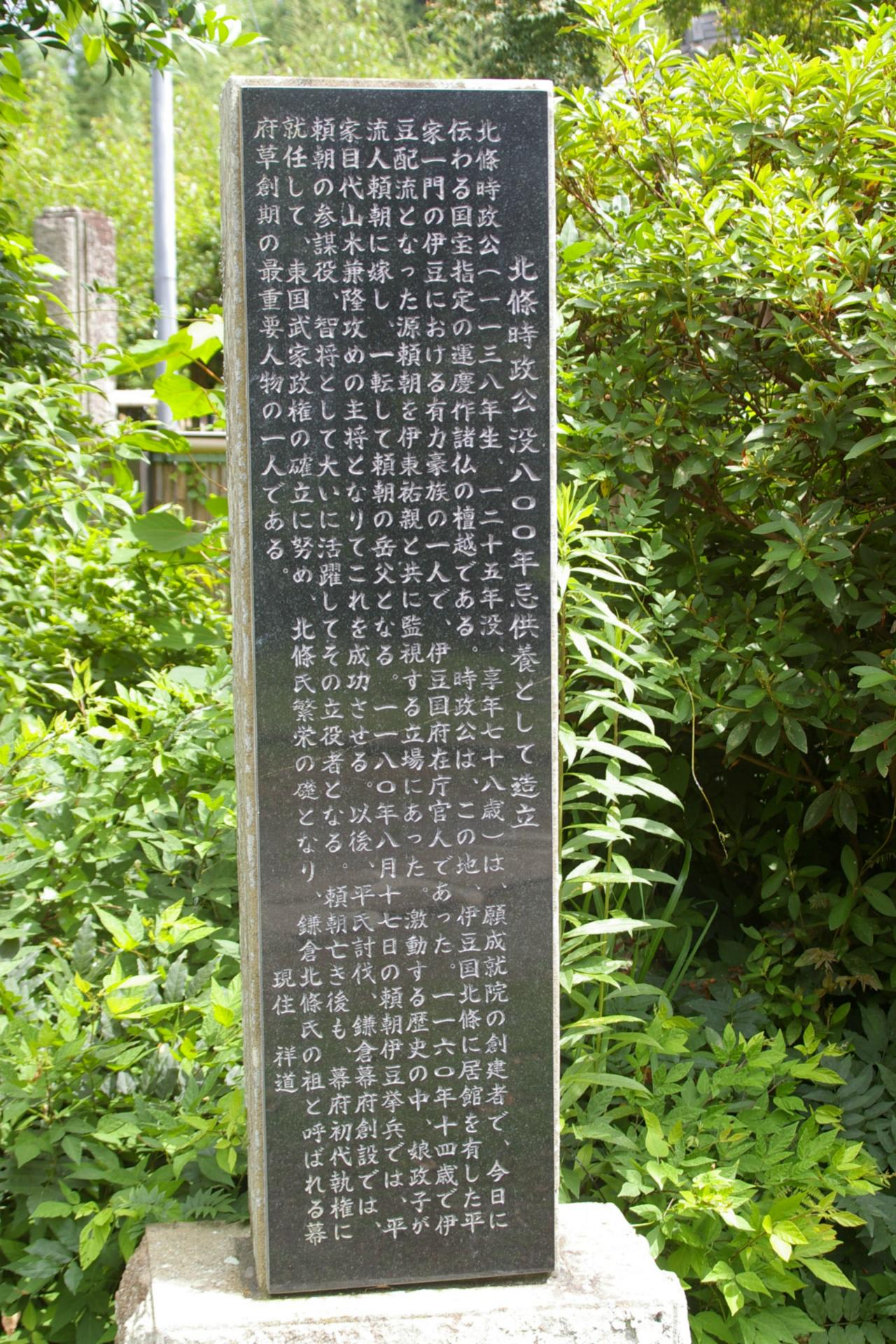

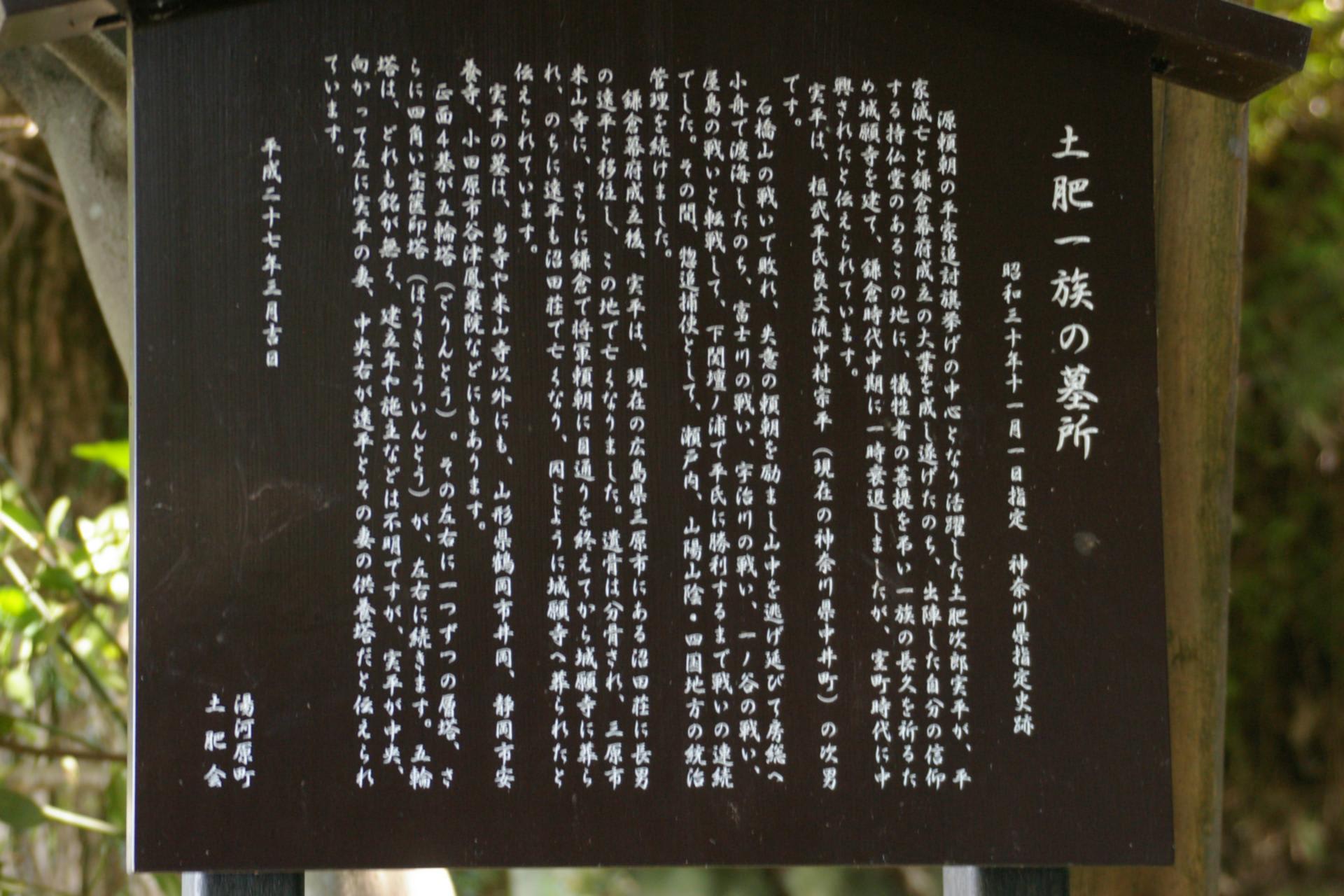

説明の石碑が有ります

北條時政公没後800年忌供養として造立

北條時政公(1138年生、1215年没、享年78歳)は、願成就院の創建者で、今日に伝わる

国宝指定、運慶作緒仏の檀越である。時政公は、この地、伊豆国北條に居館を有した平家一門の伊豆

における有力豪族の一人で、伊豆国府在庁官人であった。

1160年14歳で伊豆配流のなった源頼朝を伊豆祐親と共に監視する立場にあった。激動する歴

史の中、娘政子が流人頼朝に嫁し、一転して頼朝の岳父となる。

1180年8月17日の頼朝の伊豆挙兵では平家目代山木兼隆攻めの主将となりてこれを成功させ

る、以後、平家討伐、鎌倉幕府創設では、頼朝の参謀役、智将として大いに活躍してその立役者とな

る。

頼朝亡きあとも、幕府初代執権に就任して、東国武家政権の確立に努め、北條氏繁栄の礎となり、

鎌倉北條氏の祖と呼ばれる幕府草創期の最重要人物の一人である。 現住 祥道

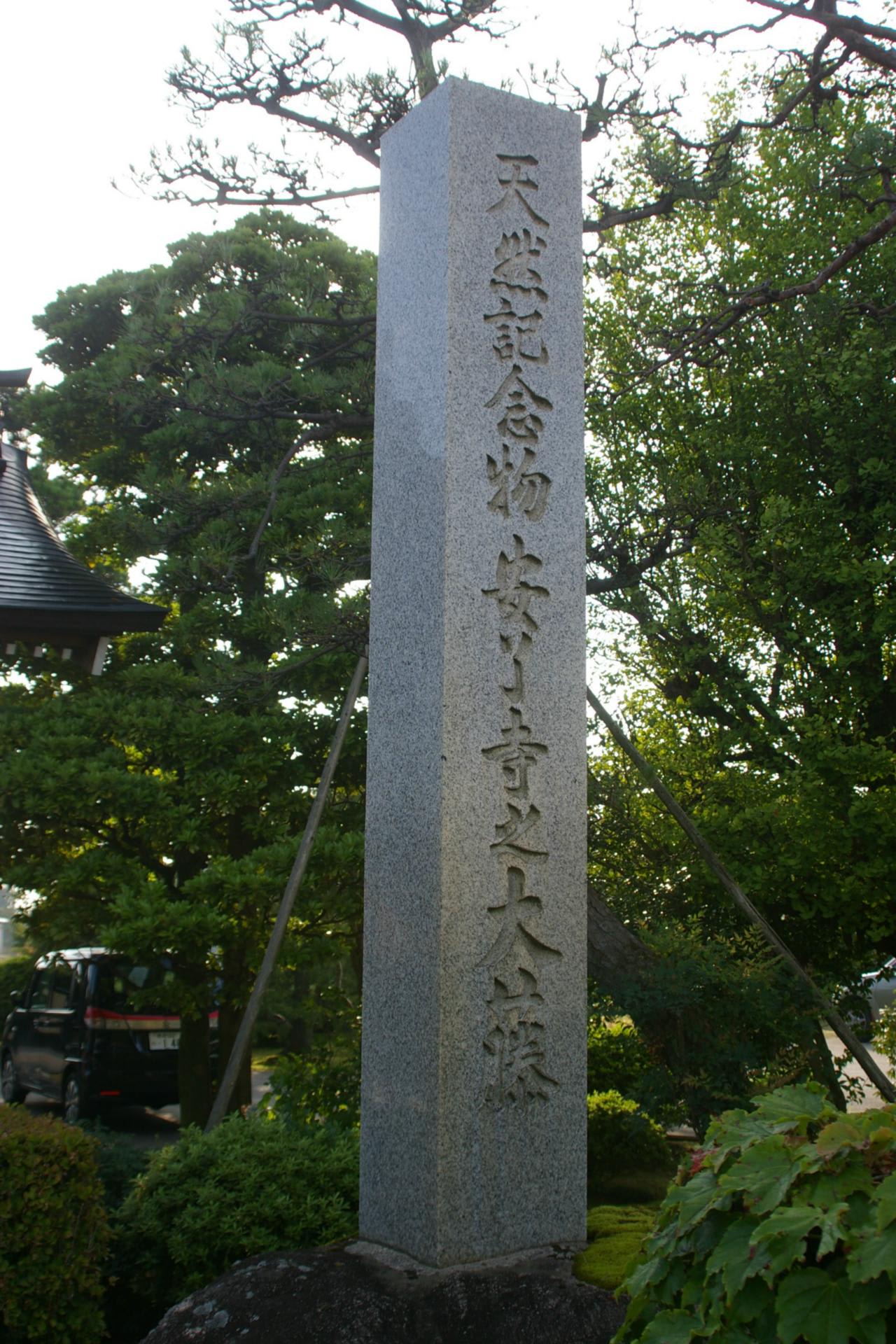

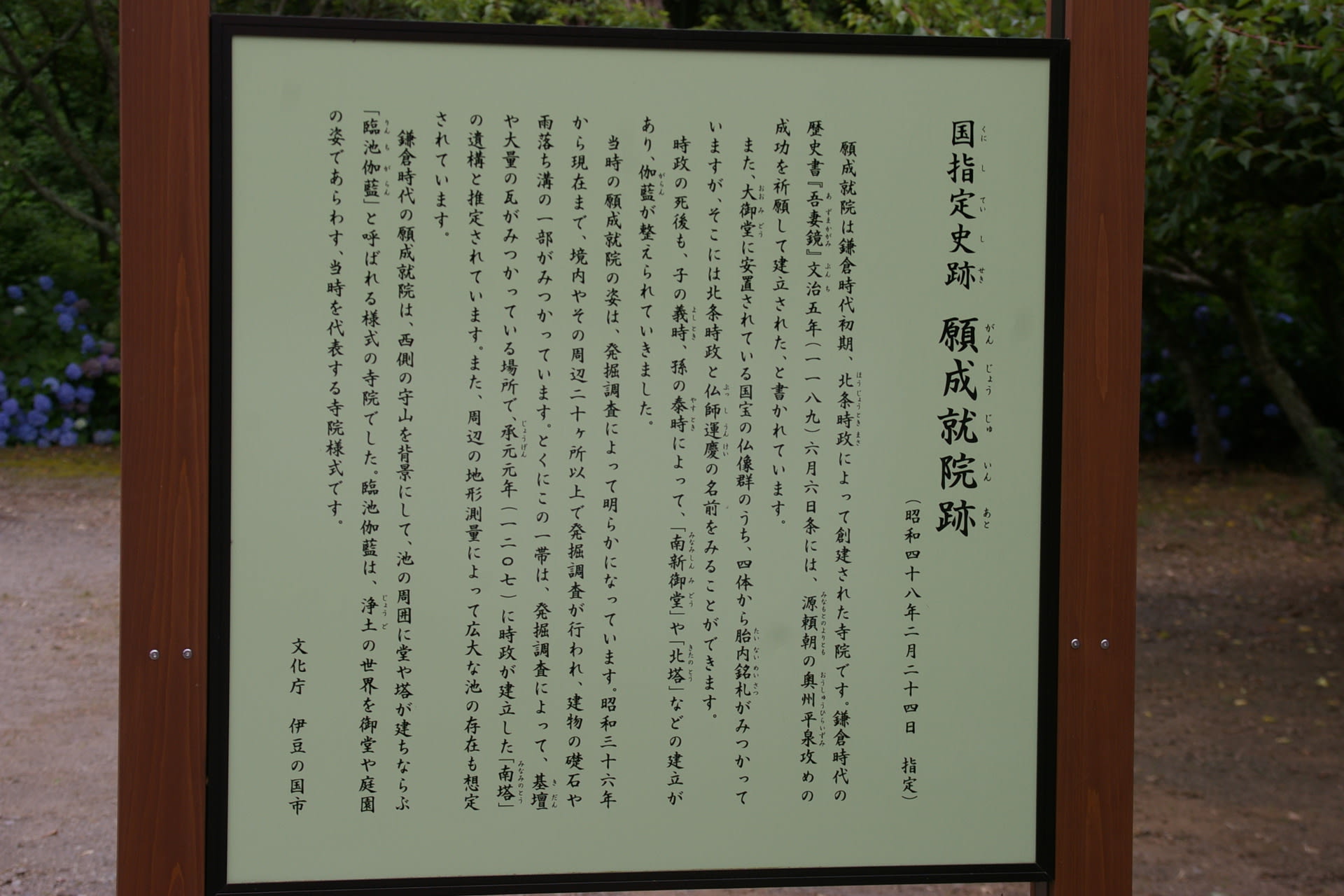

山門の南側に国指定史跡 願成就院跡の石碑です

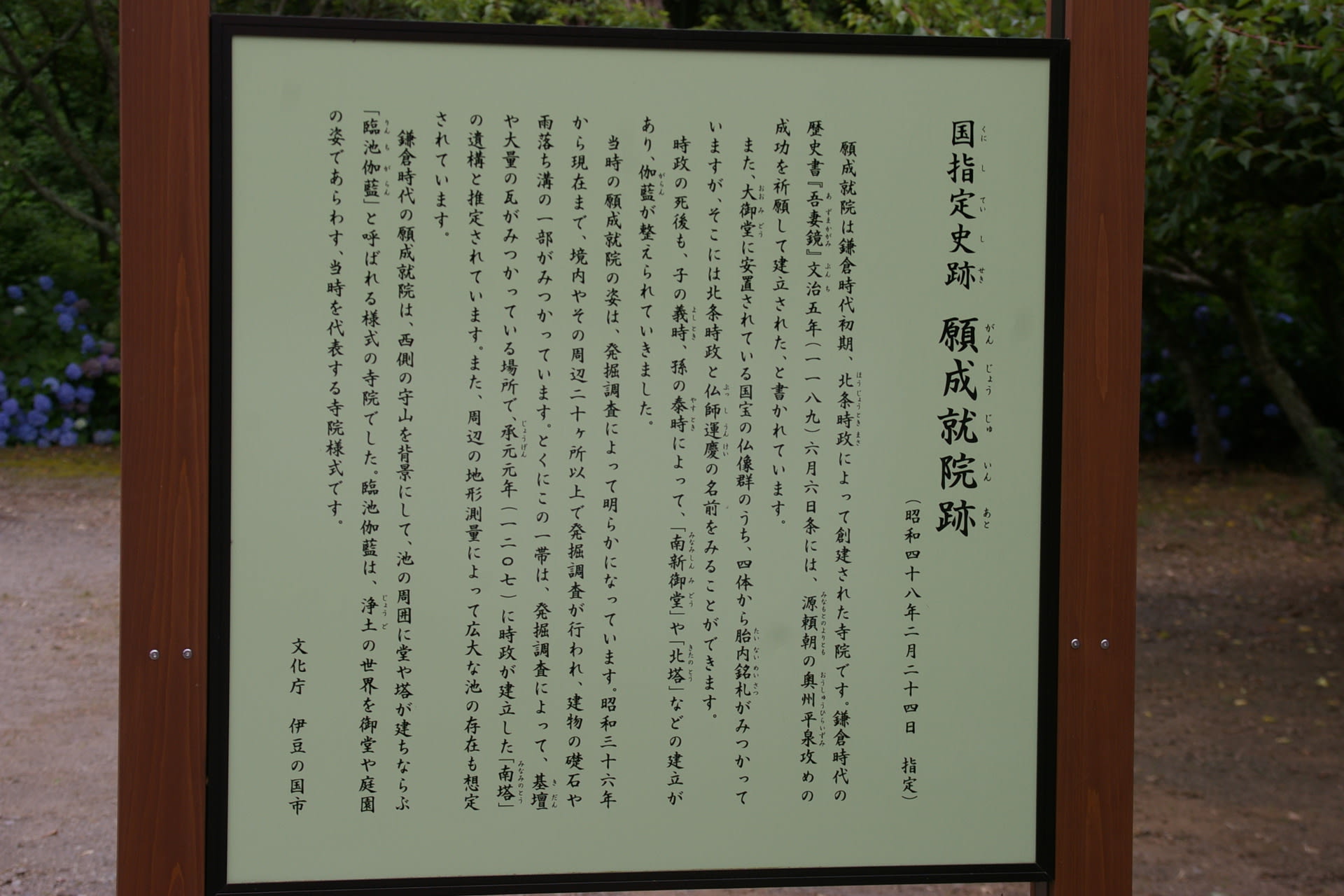

説明版です

国指定史跡 願成就院跡 (昭和48年2月24日指定)

願成就院は、鎌倉時代初期、北條時政によって創建された寺院です。鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」

文治5年(1189)6月6日丈には、源頼朝の奥州平泉攻めの成功を祈願して建立されたと書かれ

ています。

また、大御堂に安置されている国宝の仏像群のうち、4体から胎内銘札がみつかっていますが、そ

こには北條時政と仏師運慶の名もみることができます。

時政の死後も、子の義時、孫の泰時によって、「南新御堂」や「北塔」などの建立があり、伽藍が

整えられていきました。

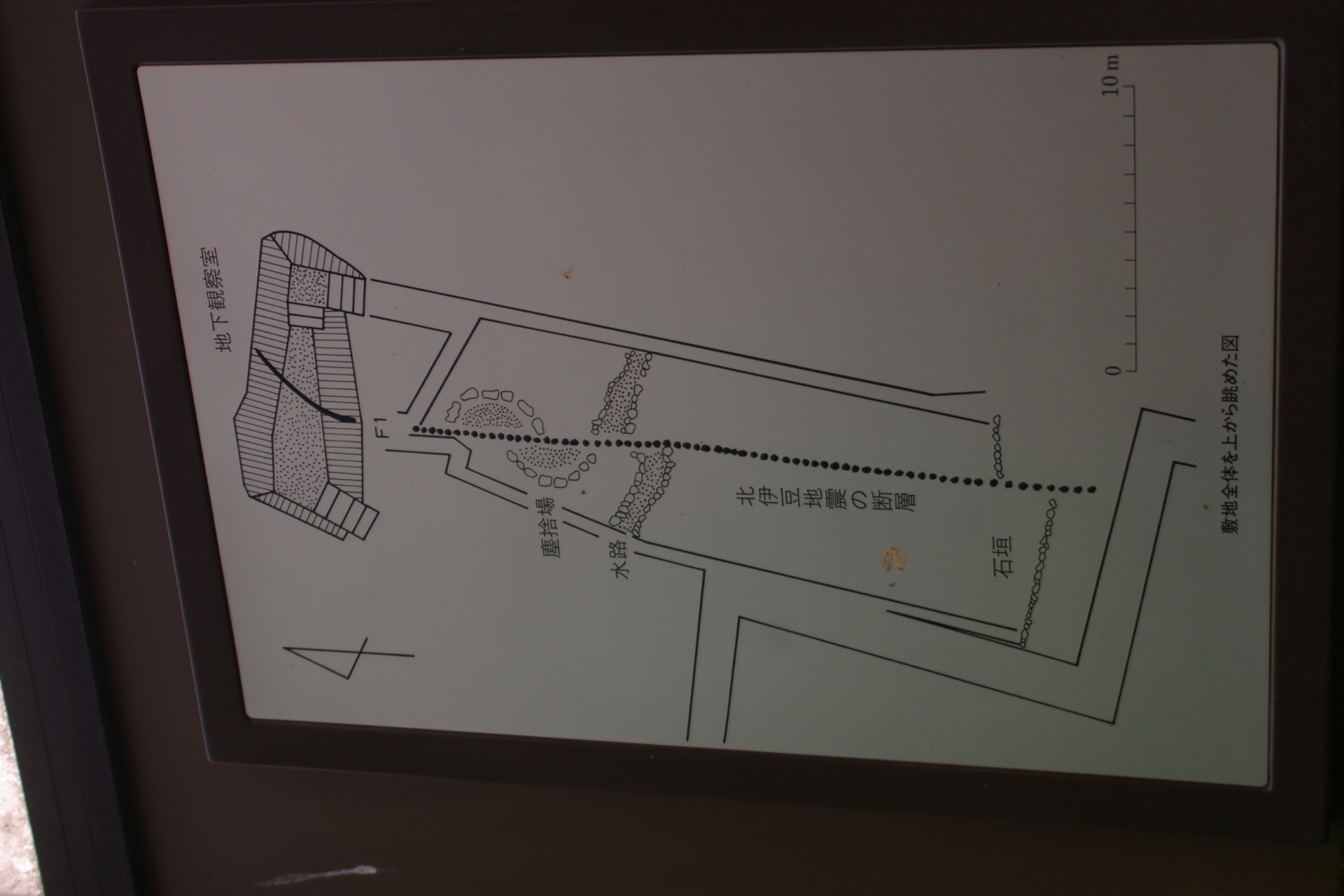

当時の願成就院の姿は、発掘調査によって明らかになっています。昭和36年から現在まで、境内

やその周辺20か所以上で発掘調査が行われ、建物の礎石や雨落ちの溝の一部が見つかっています。

特にこの一帯は、発掘調査のよって、基壇や大量の瓦がみつかっている場所で、承元元年(1207)

時政が建立した「南塔」の遺構と推定されています。また、周辺の地形測量によって広大な池の存在

も想定されています。

鎌倉時代の願成就院は、西側の守山を背景にして、池の周囲に堂や塔が建ちならぶ「臨池伽藍」と

呼ばれる様式の寺院でした。臨池伽藍は、浄土の世界を御堂や庭園の姿であらわす、当時を代表する

寺院様式です。 文化庁 伊豆の国市

では、次へ行きましょう

車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

台風がせまっています

台風がせまっています 雨が降り出しました

雨が降り出しました

飛行機や

飛行機や 電車の運休が有ります

電車の運休が有ります 台風情報には注意してくださいね

台風情報には注意してくださいね