●早めにとりかかるのがオススメ、コピーや書籍、DVDのデータベース化

若いうち、マツオタ活動をはじめて間もない頃は特に不便を感じません。でも、時間がたてばたつほどボディブローのようにきいてくるのが所在不明の所蔵資料。。。祭行脚を重ねるほどに、あれこれ頼まれることも増えてくるのに。。。

ということで、今回チャレンジしたのが、コピー資料とCD、DVD資料を図書館の検索機のように検索できるようにすることです。そこでつかんだコツを紹介します。

やってて思ったのはもっと早くしとればよかった。。です。。。

●図書館とは違う自室の資料管理

図書検索できるようにするといっても、図書館と全く同じにする必要はないだろうというのが、現在の管理人の考えです。

図書館と同様の広い資料保存場をもつことになった時は、誰か雇ってデータベース化をするのが近道でしょう。

1 検索ソフトの選択

所蔵資料をエクセルで登録できるものを選びました。例えば下の画像のような一冊一画面の入力だと時間がかかることに気づいたからです。

それで選んだのがこちらの無料ソフトです。Outlookをインストールしたら使えました。

2所蔵資料の整理と入力

★コピー資料

コピー資料の整理

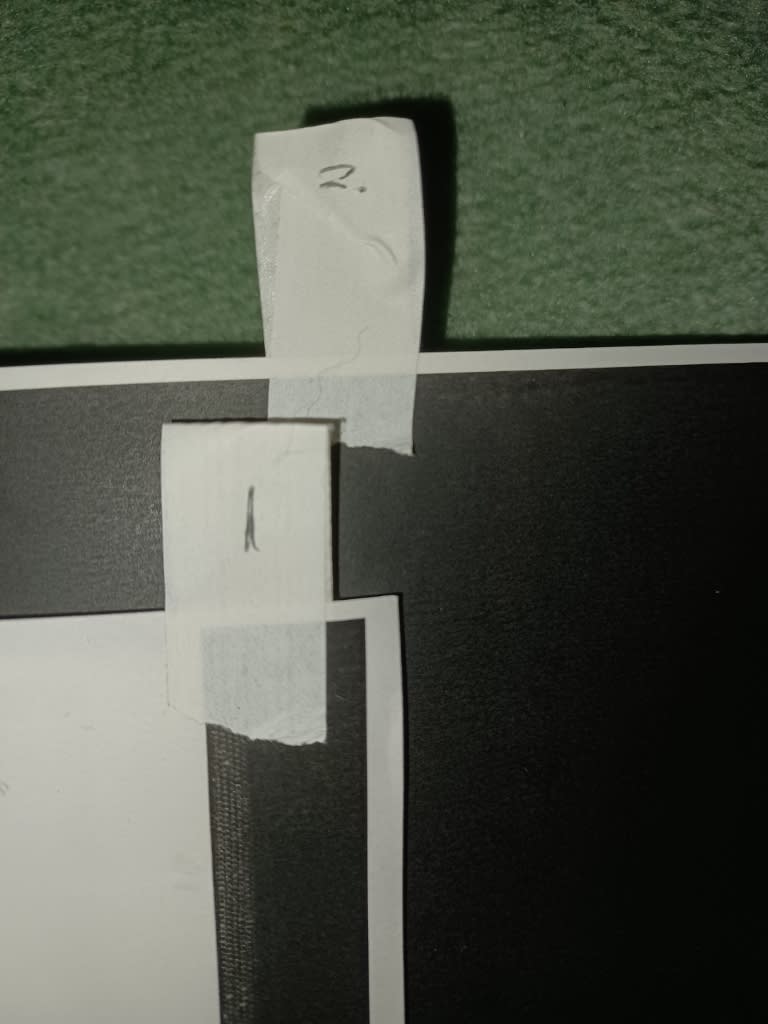

①ファイルに綴じて資料に番号をつける。

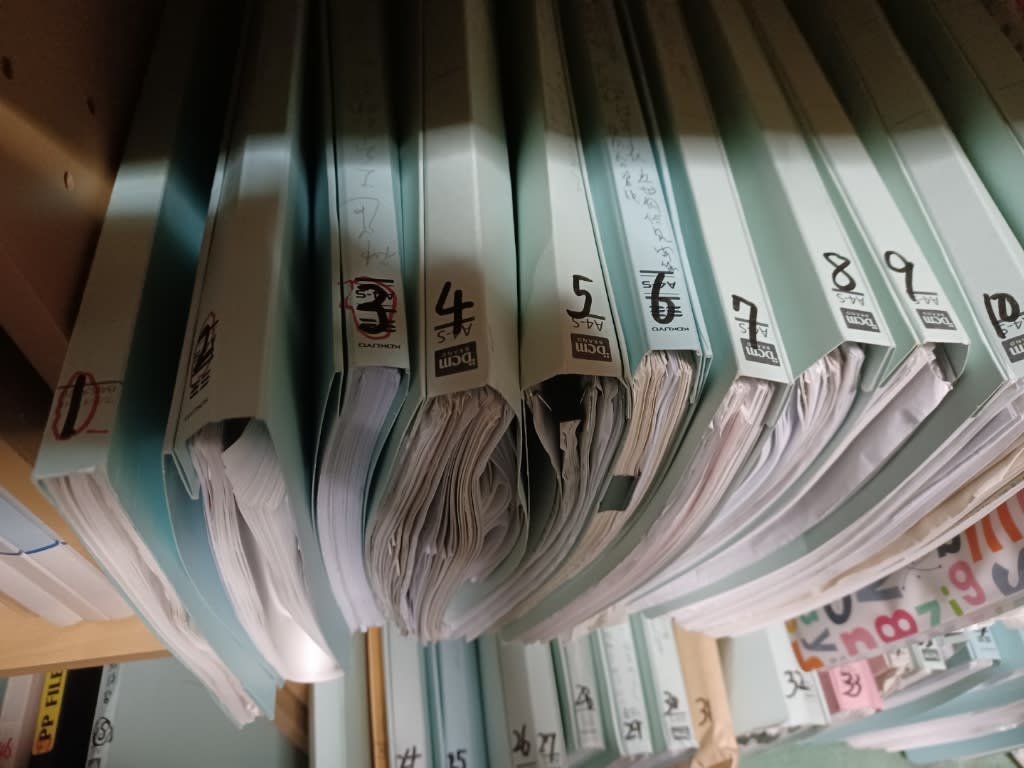

片っ端からとにかく同じA4大のファイルに綴じて資料番号をふりました。

②各ファイルに番号をつける。

手当たり次第番号をふりました。個人で集める資料なので、分類しなくともある程度のまとまりはできてきます。

コピー資料の入力

↑A欄所蔵場所、B書名、C欄著者名

A欄 所蔵場所=大切なのは「どのファイル」か「どの棚」ではない

本来は図書番号ですが、ここを所蔵場所として001、002という風にファイル番号をつけました。ファイルに多数の資料がある場合は、001-a、001-bという風に段を分けて入力しました。

B欄(一番のポイント)全ての情報をここに

資料番号を頭にふり、著者名「記事の題名」『書籍名』(出版社)出版年の引用・参考文献として必要な情報全てをB欄書名のセルに全部入力しました。

頭に資料番号を書けば、どこにあるかもすぐわかります。

こうすると、卒論やブログを書くときでも検索して書名の欄だけをコピーペーストすれば、参考文献、引用文献の記入の手間がはぶけます。

こうすると、卒論やブログを書くときでも検索して書名の欄だけをコピーペーストすれば、参考文献、引用文献の記入の手間がはぶけます。

別々に入力すると入力時の手間だけでなく、執筆時の参考文献記入時も、著者、書名、出版社と記入していかなければなりません。

C欄

ここが本来の著者の欄になりますが、タイトル参照としました。

★CD、DVD資料

CD、DVD資料の整理

①ファイルを準備する。

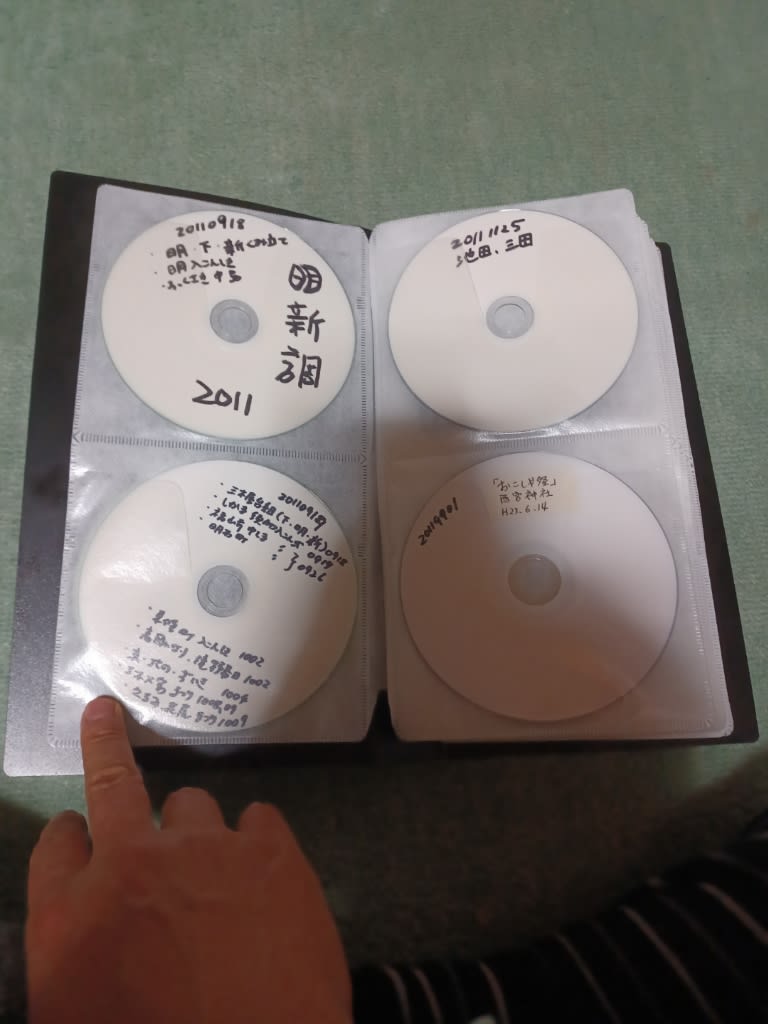

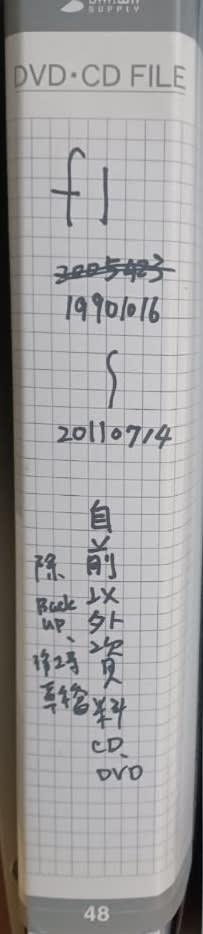

管理人は48枚入りのファイルにしました。

ファイルには、コピー資料と分けるためにF1、F2とつけていきます。

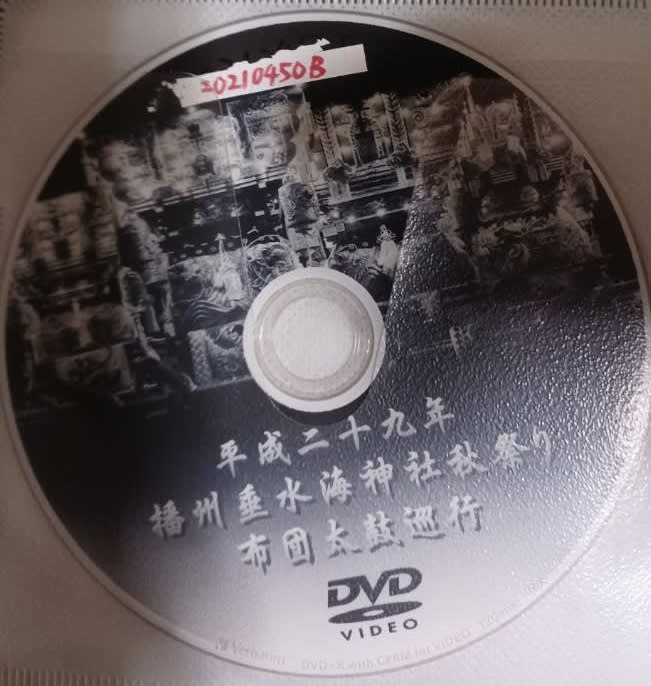

②CD、DVDにファイルにいれた日の日付を書く(CD、DVD番号)。

例えば、2021年5月7日ならば、20210507とすればいいでしょう。その日に50枚ファイルに入れた場合は、20210507.01、20210507.02、という風に小数点で表せれば問題ありません。写真のものは、それを思いつかずに4月40日はないので20210440、20210441...と番号をつけました。実際の祭礼日は、入力時に書名欄(B欄)に入力します。

③ファイル番号がうまったら何番から何番まであるかをファイルに記入。

受け入れた日の順番に番号をふっているので、どこに戻すかがわかります。

CD、DVD資料の入力

A欄

「CD、DVD番号」を入力

これが実質の、所蔵場所(ファイル)になります。

B欄

撮影者あるいは製作者、『タイトル』祭礼日の順に入力。

C欄

管理人は著者名の欄にその資料を提供してくださった方を入力しました。

🌟ポイント☀️

1 所蔵場所は棚ではなくファイル番号とする。

知りたいのは、「どの棚か」ではなく、「どのファイルか」、図書館だと所蔵場所=棚となっています。狭い自室のコピー資料の場合はどの棚にあるかではなく、どのファイルにあるかが肝心です。

2書名欄に著者名、出版社、出版年も入力

一回のコピペで事足りるように

入力の手間が省け、引用・参考文献記載もここだけコピペすれば事足りるようになります。

3一冊一画面の入力よりエクセル入力の検索ソフト

一冊一画面はめんどくさい。