●内ゴマの地車(だんじり)

祇園祭の山鉾などは、車輪が外側についており、横幅は狭く、車輪の直径は大きくなっています。バランスがとりやすいうえに、直進しやすいという利点はあります。ですが、車輪の幅が狭いために、無理に方向転換をすると車輪を傷めてしまうので、滑りやすい竹を敷いて辻では方向転換をします。

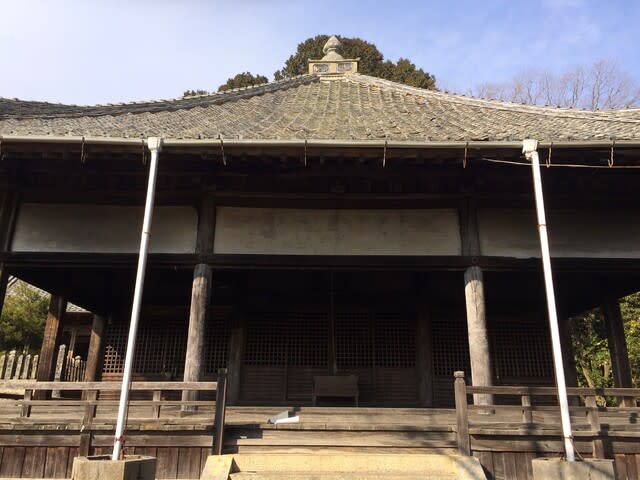

↑京都祇園祭の山鉾

逆に大阪や岸和田の地車の特徴の一つとしては、車体の内側に車輪がついている内ゴマであることがあげられます。

内ゴマの特徴としては、

①車輪が中心近くにより方向転換がしやすい。

②①の引きずりながらの方向転換などもあるので、車輪は横幅が広く、作られている。

③車体中央部に近い部分に車輪をつけるので、部材や人がいる場所に車輪があたらないように、車輪の直径は小さくなる傾向にある。

といったことがあげられます。

内ゴマの祭車両と言っても、地域によって、大きなものから小さなものまであります。今回はその大中小それぞれのものを見ていきましょう。ひとまずは、播州の人にとっても身近なだんじりから見ていきます。

●中 地車(だんじり)

下地車と呼ばれる岸和田に分布するものは、後梃子がついています。また、近年では上だんじりとよばれるだんじりにも後梃子がついているものもみられるようになりました。

↑大阪市巽神社正覚寺地車

●「大」長浜の曳山

下の写真は大阪府吹田市の国立民族学博物館の曳山です。大型ではあるものの、かなり地車に近いものになっています。長浜市曳山博物館 (曳山紹介)の側面図を見ると、後ろ側の左右に梃子がついていることが分かります。内ゴマと梃子の相性がいいことが分かります。後ろに地車と同じくのぼりが指されているのが興味深いです。

屋根が二段構造になっていることなどなどについて書こうとおもったのですが、近々発売される

日本だんじり文化論: 摂河泉・瀬戸内の祭で育まれた神賑の民俗誌 | 森田 玲 |本 | 通販 | Amazon

を見る方が、理解は深まると思われるので、そこには触れません。

↓三枚の画像 国立民族学博物館の曳山

↑国立民族学博物館の曳山の梃子(後側を撮影したと思うのですがさだかではありません。。)

●小 丹後半島の「太鼓台」

丹後半島で「太鼓台」と呼ばれる曳き車も内ゴマです。

伊根町の宇良神社のものは幟がつくと、小型の地車を思わせます。

運行時には幟をはずし、宇良神社につくと、やりまわしのようなこともしていました。

宮につくと太鼓を横にして、舞をまうための太鼓を演奏する台、まさしく「太鼓台」になります。

宮津市の籠神社のものは、2010年に訪れたときはまだ新しく、梶内だんじり製のふだがついているのを見ましたが写真ではとれませんでした。

●大中小内ゴマ祭車両の共通点

①後ろの梃子で舵をとったり、方向転換したりする。

②後ろ側に幟のようなものを立てることが多い。

編集後記

上だんじりと、下だんじりの区別することになる文章をあらためました。

間違いを指摘してくれたDくん、いつもありがとうございます。