●書籍の紹介

祭は、実際に参加してナンボ、本を読むだけでは、決して、その祭を理解することはできません。しかしながら、客観的な視点にたってしたためられた本や、参加者の熱い思いを綴った本は、祭りを理解する上で、非常に役に立つものであるとも感じます。そこで、月刊「祭」編集部が、独断でススメする屋台・だんじり・山車に関する書籍を紹介したいと思います。なお、おススメ書籍の記述や写真の中には、事実誤認等あるかもしれませんが、そこは、読者さまのメディアリテラシーにお任せいたします。

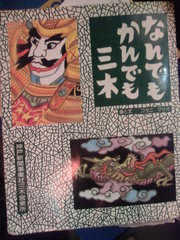

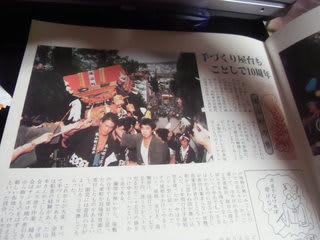

●コタニマサオ「なんでもかんでも三木」(神戸新聞事業社三木営業所)昭和61年

まず、第一弾は、コタニマサオ「なんでもかんでも三木」(神戸新聞事業社三木営業所)昭和61年。

三木出身の漫画家・コタニマサオ氏が、カラーの写真と、ユニークなイラストで、三木市の大宮八幡宮、岩壺神社に宮入りする各屋台と、久留美屋台を紹介しています。

彫刻師の名前などが書かれているわけではなく、歴史的な資料を紐解いているわけでもありません。しかし、1970年出版の「三木市史」や、大正に出版された「美嚢郡誌」などでは、各屋台の紹介はありません。私が知る限りでは、「なんでもかんでも三木」は、三木の各屋台を紹介したはじめの書籍です。

屋台製作を手がけた彫刻師や大工、縫師などの屋台製作者や、三木の秋祭がいつからはじまったかなどにはほとんど触れられていません。ですが、執筆者本人が屋台関係者に聞いたエピソードなどを活き活きと書かれています。また、出版から約30年の年月が経った今となっては、昔の三木の祭の様子や、祭人の思いを知る貴重な資料になっているのかもしれません。

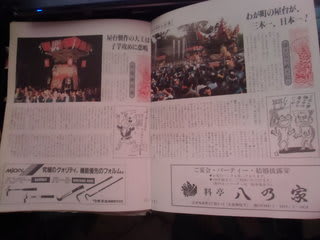

表紙 中を開くと、下には地元企業の広告が

平田の反り屋根時代の写真も ユニークなイラスト

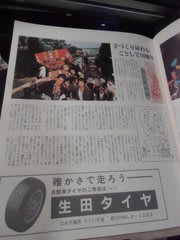

一台の屋台1ページ なつかしの城山屋台も

編集後記

祭が近づいてきました。忙しくなるので、今回は短めです。

書籍紹介の第一回目は、私が生まれて初めて手にした祭の書籍ということで、「なんでもかんでもかんでも三木」を選びました。

この書籍を購入したのは今は亡き祖父です。祖父の部屋によくこの本を見に行ったことを思い出しました。

最新の画像[もっと見る]

-

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

-

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

-

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

-

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

-

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

-

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

418.城山屋台復活-三木市制70年-(月刊「祭御宅」2024.12月1号)

2ヶ月前

-

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

-

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

-

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

-

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

416.気をつけよう、台車運行(月刊「祭御宅」2024.2月1号)

1年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます