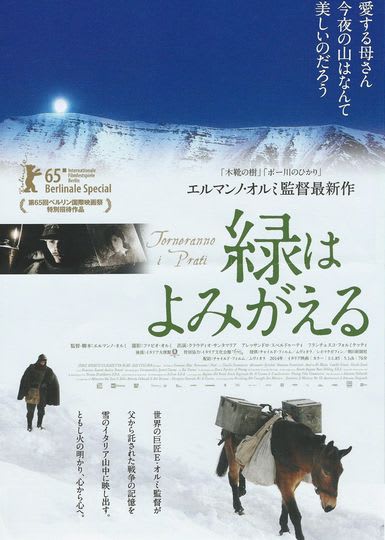

今日が最終日の「緑はよみがえる」をまた滑り込みで昨日仕事の後で用事を済ませた後、岩波ホールまで見に行きました。

画像を探しているときに、エルマンノ・オルミ監督の日本に対するメッセージの動画をみつけました。

まさにユネスコ憲章の序文です。そして日本に対する平和のメッセンジャーとなってほしい期待感。

人間の愚かしさとそれでも緑はよみがえると希望を持ち続けて。心から心へ、時代から時代へとつないでいかなければならないこと。

戦争がどれだけ個人の人間性を踏みにじるものか。

オルミ監督の映画はそれでもどこかで神を待っているそんな感じがします。地球上の生物で意味のない殺戮を繰り返すのは

人間しかないというのはどうしてなのかと思ってしまう。赦すことができなかったら、人間とは何なのかと母に対する

手紙に綴る。ほとんどモノクロに近くて音楽もなく、人間の歌う声と時々バンドネオンの教習に満ちた曲がかかるだけ。

ドキュメンタリーのようでもあるが、一人一人の人間を描いている。ドキュメンタリーは時にナンバーだけのこともあり、

この映画の中でも死者の数を言う時、数でなく名前で報告しろと指揮官が言うセリフがあった。山田洋次監督はファンタジー

でみせたが、こちらは本当に戦場という他の戦争映画では描かないような寒いじめじめした非人間的な環境で日常生活を送る

兵士と美しい自然の対比で胸に突き刺さるような映画だった。どちらも普通の家族を愛する人間が普通の暮らしを奪われていく。

学生時代に読みたかった「夜と霧」をやっと読むことにした。新訳ではなくあのころからあった旧訳で。

たまたま映像の世紀の再放送があり、第二次世界大戦から今までをやっていたけど、アイヒマン裁判ではアイヒマンテスト

という実験があり、アイヒマンはどこにでもいる普通の人間でだったとアンナ・ハーレントが語っていた。閉ざされた状況

の中では人間は上司の命令にそむくことができなくなる。加害者にでも被害者にでもどちらにもなりうるのが人間だ。

映像の世紀では他にヴィット・ボウイが亡くなった時、ドイツの外務省から電報が送られたということも知った。

あのベルリンの壁崩壊の一つのきっかけを作った国境でのコンサート。

久しぶりに買う気になった「婦人之友」にもこの映画のことがテオ・アンゲロプロスの映画とともに紹介されていました。

この小さな冊子は祖母から母へ、母から私へと受け継がれたもの。美術の紹介がすばらしく、また、聖書の言葉もいまだに健在。

中学生の頃から家にあったので読んでいて、夏休みの美術の宿題でのスクラップでは先生に褒められたことが嬉しかったかな。

ほとんど婦人の友から取った。メアリ・ラヴィンもナタリア・ギンズブルグもジブラーンの詩(神谷美恵子訳)も皮肉的なヘッセの

短編もみんなこの本から知った。短編の掲載がすばらしかった。映画の批評は辻邦生だったこともあったし。

編み物もこの本を見て作ったり。