◆【経営コンサルタントの独り言】 伝通院は家康の生母の墓がある寺 108

平素は、ご愛読をありがとうございます。

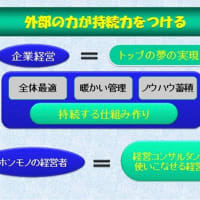

経営コンサルタントのプロや準備中の人だけではなく、経営者・管理職などにも読んでいただける二兎を追うブログで、毎日複数回つぶやいています。

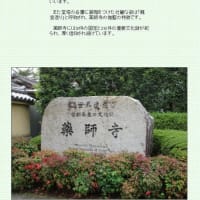

■ 伝通院は家康の生母の墓がある寺 108

伝通院は、東京都文京区にあり、家康の生母の墓がある寺です。秀忠の娘、千姫の墓もあります。

このお寺は、臨済宗です。

臨済宗は、曹洞宗、日本達磨宗、黄檗宗、普化宗とともに日本の禅宗の一つです。

歴史的にみますと、臨済宗は鎌倉幕府や室町幕府との結び付きが強く、室町文化は臨済宗の文化と言っても良いほど大きな影響を与えました。

京都五山も鎌倉五山も、全て臨済宗の寺院で占められていることからも臨済宗が強かったことがわかります。

戦国時代に入りますと衰退気味となりましたが、江戸時代に白隠禅師によって再建されました。

臨済宗の特徴の一つが、法嗣という師匠から弟子へと悟りを伝達することで今日にまで受け継がれてきています。

【きょうの人】

■ 上杉景勝

うえすぎ かげかつ 1556年1月8日 - 1623年3月20日

戦国時代から江戸時代前期にかけての大名で、豊臣政権の五大老の一人です。米沢藩の初代藩主となり、上杉宗家(山内上杉家)17代目で、同家16代目上杉謙信を家祖とする米沢上杉家2代目となります。

初名は長尾顕景で、同じ長尾家出身の叔父・上杉謙信の養子となり、名を上杉景勝と改めました。

実子のいない謙信の死後、上杉家の家督相続を争った御館の乱で勝利し、謙信の後継者として上杉家の当主となりました。

会津藩120万石を領し、秀吉の死後、徳川家康が景勝討伐に向かい関ヶ原の戦いが幕開け、景勝は、石田三成ら西軍に付き敗北しました。

戦後、徳川家康から上杉氏の存続は許されたが米沢藩30万石へ減封となりました。(【Wikipedia】を基に作成)

■ 明恵

みょうえ 承安3年1月8日(1173年2月21日) - 寛喜4年1月19日(1232年2月11日) 幼名:薬師丸、号:明恵房(房号) 諱:成弁→高弁 尊称:明恵上人、栂尾(とがのお)上人 宗旨:華厳宗

鎌倉時代前期の華厳宗の僧

紀伊国有田郡(現:和歌山県有田川町)に生まれ、幼くして高雄山に登り、華厳、倶舎などを学びました。

その後、諸寺に遊学し、密禅の諸教に通じるようになりました。

華厳宗第十七世の法脈を嗣ぎ、後鳥羽上皇の勅により、栂尾山を賜りました。鳥獣戯画で有名な高山寺に晩年を過ごし、そこで歿し、廟は高山寺禅堂院にあります。

代表的な著作として「摧邪輪」がありますが、その他多数をちょしています。

栄西請来の茶の種子を栂尾にまき、茶の普及の契機をなしたことは有名です。高山寺には、日本で最初の茶畑があります。

【Wikipedia】 明恵

承安3年(1173年)1月8日、高倉上皇の武者所に伺候した平重国と紀伊国の有力者であった湯浅宗重四女の子として紀伊国有田郡石垣庄吉原村(現:和歌山県有田川町歓喜寺中越)で生まれた。幼名は薬師丸。

治承4年(1180年)、9歳(数え年。以下同様)にして両親を失い、翌年、高雄山神護寺に文覚の弟子で叔父の上覚に師事(のち、文覚にも師事)、華厳五教章・倶舎頌を読んだ[1]。16歳で出家し、文治4年(1188年)、東大寺で具足戒を受けた。法諱は成弁(のちに高弁に改名)。仁和寺で真言密教を実尊や興然に、東大寺の尊勝院で華厳宗・倶舎宗の教学を景雅や聖詮に、悉曇を尊印に、禅を栄西に学び、将来を嘱望された。20歳前後の明恵は入門書の類を数多く筆写している。

(ドアノブ)

◆ ツイッターでのつぶやき

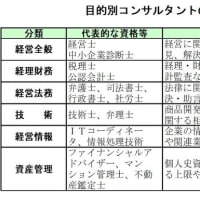

【経営コンサルタント(志望者)へのお勧めブログ】

◇ 経営コンサルタントになろう ◇ 経営コンサルタントQ&A ◇ 独立・起業/転職

◇ 心 de 経営 ◇ 経営マガジン ◇ 経営コンサルタントの独り言 ◇ 経営四字熟語

◇ 杉浦日向子の江戸塾 ◇ ニュース・時代の読み方 ◇ 時代の読み方・総集編 ◇ 経営コンサルタントの本棚 ◇ 写真・旅行・趣味 ◇ お節介焼き情報 ◇ 知り得情報 ◇ 健康・環境 ◇ セミナー情報 ◇ カシャリ!一人旅