検査が午後なので、朝から高台寺に。

家紋の瓦?

ここは建仁寺をご本山とするお寺とのことで

久昌院でもお名前を見た三江紹益(さんこう じょうえき)さんのお名前がありました。

最初は曹洞宗だったのが建仁寺から三江紹益さんをお招きして臨済宗に変わったとか。

雪がちらついて、一時は軽い吹雪になりました。

高台寺は白と黒を基調に質素な雰囲気。

解説者がついていたのは、

釈迦の八相涅槃図、たぶん南北朝時代の作品。

真ん中に涅槃図があり、その周辺に

「お釈迦様の生涯」

まずは生まれる前の天上での生活、母のおなかにたどり、

生まれ、出家し、修行し、悟りを開き、・・・

といった絵が8図。

精密な複製があしらわれたお堂があって、そこは無料。

そこの係員さんが本物には十二支の動物がいるんですよ、と。

お堂の複製品には犬がいないとのこと。

前もってわかっていたら、涅槃図で十二支を探すんだったなあ。

南北朝時代だろうと推定された根拠の一つが、

十二支が書き込まれていることだそうです。

お庭はそんなに広くはないけれど、

高低差があって、見晴らしがよく、いい場所です。

お隣の霊山観音様がよく見えました。

八坂の塔も足下にある感じ。

入場券に掌美術館がセットされていたのでそちらにも寄ってみました。

秀吉、ねねの年表があって、秀吉の系図は途絶えているけれど、

寧々さんの実家は、江戸末期まで続いていました。

かな文字のお手紙が表装されていたのですが、

普通に右から左に読むのではないので、

解説があっても難しい。

昔の人ってすごいですね。

せっかくだから霊山観音にも立ち寄りました。

雪が舞っているのがわかりますか?

1955年開眼だそうです。

戦没者慰霊の為に建立されたとのこと。

この塚の文字、音羽山良慶とありました。

清水寺の大西良慶さんが書かれたもののようです。

観音さんの体内めぐりもあるそうです。

仏足石もありました。

検査のあと、時間があったので、病院横の東福寺へ。

毘沙門堂のある勝林寺、ちょうど修学旅行の座禅体験中。

いつもはお寺の外からお庭を拝見して終わっていたんですが、

今日はお堂の中に入って毘沙門さんをじっくりと拝見。

紅葉の時期に中でお土産ものやさんが入っていたお寺、同聚院。

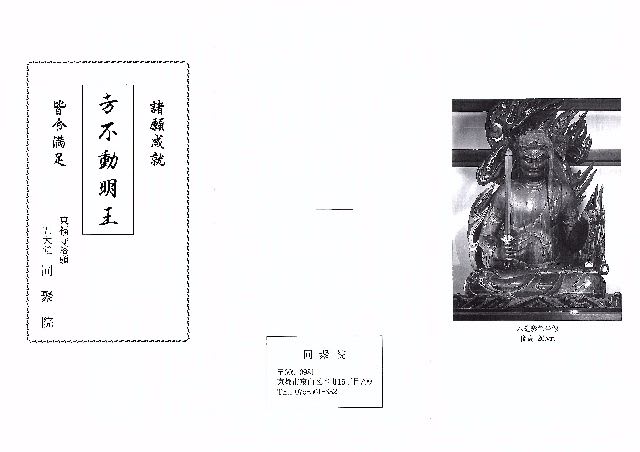

同聚院では丈六の御不動さんを拝見。

かなり大きい。なんだか優しそうなお顔だったような・・・。

中に入らせてもらえたので間近で拝んでおきました。

(まぢかってこんな字だったんですね)

重文の臥雲橋をわたって更にテクテク。

重文だけれど、普通にみんなが通っている橋。

臥雲橋から見た通天橋(有料)。

東福寺日下門を通り過ぎて雪舟寺(芬陀院)へ。

雪舟が設計したお庭だそうです。

写真はご自由に、といってもらえました。

落ち着いたお庭。

変わった雨どいです。

学生時代に知っていれば、学校サボってゆっくりするのに気持ちいい場所。

受付でそう言ったらまた来て下さいね、と言ってもらえました。

今日の歩数は7000歩プラスアルファ。ちょっと足りませんね。