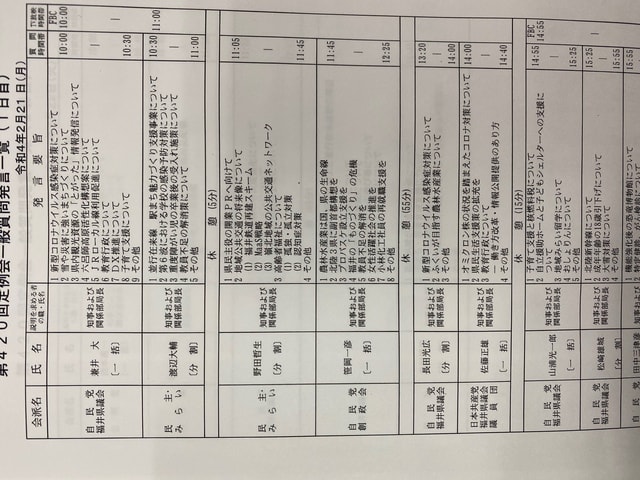

昨日は県議会一般質問でした。

私は、オミクロン株への対応。県民生活支援へ、自動車税減免・子どもの国保税均等割ゼロ、を提案。教員の働き方改革。高校演劇「明日のハナコ」、公文書を真っ黒で公開した問題などを取り上げました。

昨日の県議会質問で、福井農林高校演劇部の「明日のハナコ」問題の経緯を調べるために、教育委員会に資料を求めたら、真っ黒塗りでさっぱり読めない文書が大量に届きました😡

なぜか教育委員会職員以外では、事情を調査した私の名前だけがマスキングをはずされています😱

速記録は昨日公開されました。

これで県民理解が得られると思っているわけではないでしょうが、私自身あまり経験したことがない酷い行政対応です。

福井新聞、朝日新聞が書いてくれました。

■質問内容

1,オミクロン株の状況をふまえたコロナ対策について

日本共産党の佐藤正雄です。最初に、オミクロン株の状況をふまえたコロナ対策について質問します。

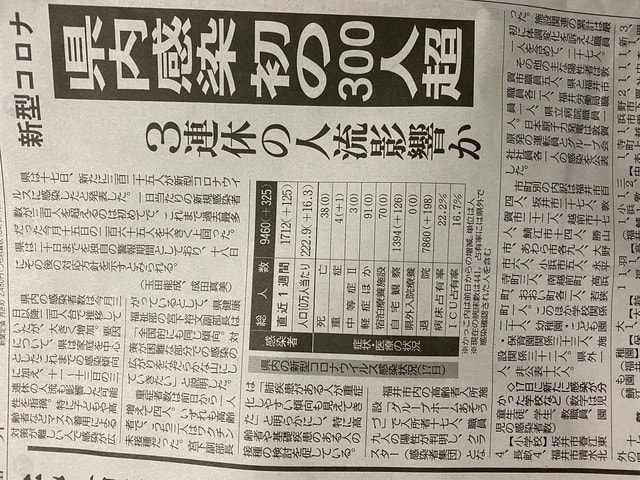

1日200人を大きく超える規模での感染拡大がつづけば、陽性者とともに濃厚接触者も膨大な累積になると思われます。全国各地では病床ひっ迫し、死亡者の急増、事実上の医療崩壊に陥るなどの事態も報道されており、オミクロンは軽症だ、などと侮ることは危険です。

しかし、たとえば、2月に入り福井市内でお聞きした例では、医療機関での陽性判定から4日経過しても保健所からの最初の連絡・ファーストタッチがこないなどの例もあります。また、濃厚接触者となり本人は陰性で自宅待機となった方に最初の連絡では、毎日連絡します、と伝えられながら1度も連絡が入らなかった例もあります。

急激な感染拡大の中でも、福井県の場合は、病床や療養施設には余裕がある状況が続いていますが、その手前のところで混乱している状態があるのではないでしょうか。

ここが第5波までとは違う状況であり、改善が必要ではないでしょうか。

★まずは、医療機関などで陽性判定をされた方に遅くとも翌日には保健所などからファーストタッチをおこない、感染拡大抑止の措置をとることや、健康観察も専門職の方がおこなうなどの改善が必要ではないでしょうか、おたずねします。

また、オミクロン株の大流行はこれまでと違い自宅療養者などの激増をうんでいます。

そこで訪問診療や、訪問看護、訪問介護の重要性がますます大きくなってます。

現在陽性者に訪問看護や往診をおこなうと、医療保険の診療報酬で医師に28500円、訪問看護に15600円の加算がつきます。

しかし介護ヘルパーには1円もありません。全国では1日3回を限度に1回9000円の支援金を事業者に支給するなど、コロナとたたかう医療従事者とともに介護従事者にも独自の支援をおこなうところもあります。

★従来までと違う治療形態にふさわしい事業所や介護ヘルパーへの支援システムをつくるべきではありませんか。国に制度を求めるとともに、オミクロン株の流行のなかで県独自でも支援制度をつくるべきではありませんか。

さて、県の医療従事者支援事業補助金は、コロナ感染拡大のもとで、自宅に戻れない、あるいは戻りにくい医療従事者の宿泊先確保として1泊4000円を支援するなど、コロナとたたかう医療従事者に対する支援として歓迎される内容です。

先にも述べましたが、従来型とは違う感染力が猛烈につよいオミクロン株は、医療従事者とその家族の身辺に近づく可能性は従来株よりもはるかに高くなっています。

家族が濃厚接触者となったなどの例も多数出ているでしょう。

その際、濃厚接触者の家族から看護師などがいわば予防的避難をおこないたいケースも多いと思います。

また、家族が感染して自宅療養となった際にも、看護師自身が感染していない場合、感染予防措置としてホテルなどへ避難したいケースもあると思います。

★ そこでおたずねします。コロナはコロナでも新しい事態の展開なのですから、補助対象を重点医療機関に限定せずに、ひろくコロナ対応に取り組む医療機関に広げて支援すべきではありませんか、見解をおたずねします。

最後に、老人福祉・介護事業所がコロナ禍での利用低迷の長期化、コロナ対策の負担増大などのなかで倒産や経営危機なども報道されています。

また、人員確保のために収入を3%引き上げる政府予算となっています。今年の2月から9月分までは補助金で実施し、10月以降は介護報酬上での対応とされるようです。県の当初予算でも9月分までです。しかし、これでは10月分以降については国の負担が大幅に減ることになり、引き上げられた給与を維持するためには自治体や利用者負担への転嫁がおこなわれかねません。

★県として国に公的責任を果たすように求めるとともに、年度途中での財源変更にどのように対応するのか、おたずねします。

2,県民生活支援策の拡充を

岸田政権の2022年度当初予算案は、コロナ禍のなかで病床削減をさらに推進することを前提に、診療報酬0.94%削減、10月からの75歳以上の高齢者医療費負担の2倍化などコロナ禍のとるべき対応に逆行する内容です。生活必需品の値上げが相次ぐなか、年金を0.4%削減する冷たさです。寒風吹きすさぶ国の冷たい政治のもと、地方自治体が県民生活の防波堤とならなくてはなりません。

高騰する燃料費助成について、12月議会で質問提言しました。

知事は「国は特別交付税措置を打ち出している。県は、困窮者対策に積極的に取り組むように市町に助言する」との答弁でした。しかし、県の調査では、灯油購入助成は福井市、勝山市、坂井市、高浜町、おおい町の5市町にとどまっています。

★そこで、知事答弁に反して、灯油はじめ物価が高騰しているなかで、国の交付税措置の裏付けがありながらなぜ半数以上の市町で生活応援の取り組みがすすまないのか、県の分析と今後の対応をおたずねします。

あわせて、県有施設においても燃料費の高騰の影響が出ていると思いますが、本庁舎などわかる範囲で結構ですが、昨年1月と今年1月を比較してざっと1か月でどの程度の負担増となっているのか、この対応として県は国からどれほどの支援を受けるのか、状況をおたずねします。

この事態はいうまでもなく、生活への影響は首都圏など車利用での通勤、買い物などが福井と比べて少ない地域に比べて車社会の福井などの県民への影響が大きいわけです。さらに最低賃金はじめ給与支給額なども首都圏などに比べて福井などは少ないわけですから、2重3重の打撃です。

★県として市町まかせではなく、県としての県民生活支援策、たとえば生活困窮層を中心に車所有1台につき5000円とか1万円とかの支援策をおこなうべきではありませんか。たとえば、そのやり方は煩雑な手続き抜きに県として新年度に賦課する自動車税を特別減免する、市町の軽自動車税の特別減免について県が補助するなどいろんなやり方があると思います。これはコロナ災害と異常なガソリン価格高騰といういわば多重災害時の対応として、知事にはぜひご検討いただきたいと思います。知事の見解をおたずねします。

★さて、子ども医療費窓口無償化事業の前進が喜ばれています。

さらに県として一部負担金を撤廃し、さらに子育て支援を強化すべきではありませんか。

市町独自で一部負担金を撤廃してる市町はどこどこか、をたずねるとともに、撤廃していない市町と利用状況について有意な差があるのか、おたずねします。

また、新年度から未就学児の国保税均等割に対してようやく国の支援がはじまり負担軽減がはじまります。

私はこれまで、少子化問題とか子育て支援とかいいながら、子どもに国保税をかけ、しかも子どもが多いほど負担が増える課税方式は子育て支援に逆行であり、子どもの均等割はゼロ円として算定すべき、と提案してきました。

★ 今回の国の措置は一歩前進ではありますが、微々たるものです。そこで国保財政は県が主体となったのですから、県と市町で協議して、せめて18歳までの国保税均等割をゼロ円にして、子育て世帯の負担軽減を図るべきではありませんか、おたずねします。

あわせて、県は従来から3人っ子政策などを推進してきましたが、国保加入世帯と国保以外の子育て世帯で3子以上の割合はそれぞれどうなっていますか、おたずねします。

3,教育行政について

――― 働き方改革・情報公開提供のあり方

まず、教員の働き方改革について質問します。

★教育委員会も教員の残業時間削減に努力されています。一方、昨年の労働安全衛生委員会にも職場の調査アンケートが提出されたようですが、持ち帰り残業がない、と答えた教員は約4割前後にとどまり、少なくない教員で持ち帰り残業があることが浮き彫りになっています。

県教委としては、学校での残業時間と持ち帰りでの残業時間の両方を把握し、改善に努めることが必要ではありませんか、見解をおたずねします。

★つぎに、労働安全衛生規則では、「事業者は常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する時は、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定められています。

そこで、県立学校でこの規則に該当する学校は県立高校、特別支援学校それぞれ何校中、何校で、実際に対応できている学校はそれぞれ何校か、また、今後の整備方針をおたずねします。

最後に、12月議会でも取り上げましたが、福井農林高校演劇部「明日のハナコ」をめぐり、先日、事態の改善を求める11000名を超える署名が元同校演劇部顧問、外部指導員をつとめられていた玉村氏らから演劇部会長である丸岡高校長に提出されました。

私は「明日のハナコ」問題についての公文書を教育委員会に求めたところ、ほとんど中身が認識できない墨塗りの真っ黒の文書が届けられました。

私は今回の問題の根本は表現の自由に関する県教育委員会と関係者の認識の不足に端を発していると思います。

そこでその判断過程を検証するために公務員が作成した、公文書の公開を求めたら、事実上の非公開ではこれはあまりに酷い行政対応だといわなければなりません。

県教育委員会の職員、高校演劇部会の教員関係者などの発言や記録をなぜ隠すのでしょうか。

私も12月議会で発言したようにいくつかの高校現場へお話を聴きにうかがいました。しめされた文書では、教育委員会関係者以外では私の名前だけがマスキングをはずされています。

まさに私はこの文書の当事者の一人でもあります。私には当事者として知る権利があります。公開を求めるものです。

県教育委員会として、今回の対応について、暗闇に隠すような態度は改めるべきです。堂々と県民の前で議論しなければ、高校演劇史上未曽有の関心と注目を集めている問題である「明日のハナコ」問題が、今度は教育行政史上、不名誉な事案として記録されることになりかねません。

★ そこで、今回は知事におたずねします。

福井新聞、県民福井、朝日新聞、毎日新聞などでのこの間の大きな記事はじめ、昨日の中日新聞・県民福井での論説、また、著名作家によるネット雑誌論文、週刊誌での特集記事、そして1万人を超す署名などなど考えれば、これは教育委員会の判断にまかせるのではなく、知事として事態を正常化させる適切な助言が必要ではありませんか、11000余りの署名提出と寄せられた県民国民の声についての認識とともにおたずねします。

また、指摘した前時代的な戦争中の検閲のような墨塗りの公文書公開では逆に県民からみれば、やはり後ろ暗いのは福井県庁、教育委員会だ、となることは必定です。こんかい提供された文書をみて私も驚き、再度の質問しなければ、との思いになったのです。

この間の対応と公文書の内容を県民の前につまびらかにすることは当然ではないでしょうか、知事の見解をあわせておたずねします。

■理事者答弁

議長/知事杉本君。

杉本知事/佐藤議員の一般質問にお答えを申し上げます。

まず、生活に困窮されている方々への生活支援策についてお答えを申し上げます。

生活に困窮されている方々に対する支援策といたしましては、日頃から生活福祉資金の特例貸付ですとか、また住居確保の給付金の支給ですとか、また生活困窮者自立支援金というのも支給がされたところでございます。あわせまして、年末以降、子育て世帯への臨時特別給付、それから非課税世帯などへの臨時特別給付金というのが、お子さん1人当たり10万円とか、1世帯当たり10万円とか、そうした形で給付がされているというところでございます。

そういう中で、平成19年、それから20年の初めにかけてのガソリン価格の高騰、このときには県内の市や町は大体5,000円程度の支援を行ったというところでございまして、市や町の判断の中で給付額、ほかに10万円とか子ども1人当たり10万円、こういった支援がされたということも踏まえて、いろいろ措置がされたんだろうというふうには認識をいたしております。

一方で、御指摘のとおり、今言われましたように、特別交付税の中で生活困窮者に対する燃料費、こういったものの支援を行った場合の特別交付税措置があるということでございますので、そういったこれまでの特別給付、こういったものの支援がありますよということの周知と併せて、今度は市や町に対してもこういった特別交付税措置ということの趣旨についてもさらに周知を行って、今の生活困窮者に対する支援の広がりをもっと大きくしていく、こういった努力をしていきたいと考えているところでございます。

続きまして、高校演劇の情報公開提供の在り方についてお答えを申し上げます。

福井農林高校の演劇部が上映いたしました劇について、演劇部会として、差別用語を含む表現を行った生徒を守る、そういう必要から対応しているというふうに聞いているところでございまして、表現の自由というのは大変重要なことだと思っております。

一方で、個別の人権の保護というのは、非常にこれは特に守られなければいけない、そういうことだろうというふうに考えておりまして、その兼ね合いの中で難しい判断があったんだろうというふうに考えているところでございます。

これまで演劇部会は、顧問の教員、それから部員の生徒に対して、人権に係る研修を行った上で、部会の中で脚本集の再配布ですとか映像の公開などの対応をしたということを聞いているところでございまして、いろいろな思いを持って発信をされていらっしゃる方、いらっしゃると思います。

引き続き、お互いによく話し合っていただきたいというふうに考えているところでございます。

情報公開条例につきましては、これは取得した情報を公開するという趣旨の条例でございますけれども、一方で、個人の権利、利害を害するおそれがあるような情報ですとか、外部の団体、企業とか、そういったことに関する正当な利益を害するような情報については公開はできないということになっているわけでございまして、教育委員会ではこの条例に従って対応したというふうに聞いているところでございます。

そのほかにつきましては、担当より御答弁を申し上げます。

議長/総務部長近松君。

近松総務部長/私からは1点、県有施設における燃料費高騰の影響及び国からの支援についてお答えを申し上げます。

燃料費の高騰による影響といたしましては、例えば、県庁舎の、ことし1月の暖房用の灯油代、これが450万余りでございますけども、これが前年同月比約5割増ということになっておりますが、そのうち単価増による影響が約4割、また使用量の増に伴う影響が約1割で、これで合わせて合計5割ということになってございます。

使用量増につきましては、感染対策として換気を十分に行うために温度設定を上げたことなどによるものでございます。

また、総務部で管理しております公用車のガソリン代でございますけども、こちらは前年同月比約4割増となりましたが、そのうち単価増による影響が2割、使用量増に伴う影響が約2割、合わせて4割ということになっております。

こちら、昨年は1月の大雪の対応といたしまして、緊急的に公用車を待機させましたため、例年よりも使用量が昨年は減となっていたというものでございます。

原油価格高騰の影響につきましては、国から交付税措置がなされる旨の通知がありましたため、県としての所要額について申請をしているというところでございます。

議長/健康福祉部長窪田君。

窪田健康福祉部長/私から7点、お答えをいたします。

まず、感染拡大に伴いまして、そのファーストタッチ、保健所からの業務が滞っているのではないか、それから専門職の方がそういうことを行う***ということでお尋ねをいただきました。

まず、今回の感染拡大によりまして、特に1月の下旬から2月の上旬過ぎぐらいまでの間にかけて、感染者、特に福井市で倍増いたしました。

300人台が700人台になったということで、その当時に福井市の保健所業務の一部が滞るという状況が生じております。

これを受けまして、福井市では一部の施設を休館するなどしまして、1日最大30人の職員を増員しております。

また、この状況を受けまして、県からも、これは専門職として、医師3人、それから保健師は日によってちょっと変わりますけども、基本3人、最大3人ということですね。

そういう応援職員を出しまして、福井市で応援に入っている事務職員をきちんと指揮できる体制を組んで対応しております。

現在では、例えば陽性者の方の病状把握でございますとか、家族内の感染拡大防止の御指導などについても遅れることなく、翌日までにはという御提案ですが、早ければ当日にもできる状況が復活しているということでございます。

また、自宅で経過観察している陽性者の方、それから濃厚接触者の方に対しましては、陽性者・接触者サポートセンターで対応しておりますけれども、こちら保健師または看護師が健康観察を行っておりますし、病状が変化したようなケースがある場合には、すぐ横に入院コーディネートセンターの医師がおりますので、お医者様がこの医療機関受診などを調整するなど、早期に対応できるようになっております。

今後、さらに感染が拡大するようなことが仮にあったとしましても、今回の経験を生かしまして、随時増員できる体制が取れましたので、今後、陽性となられる方、不安なく過ごせるように我々としてもしっかり努めてまいりたいというふうに思います。

次に、訪問事業所や介護ヘルパーの新しいコロナの制度が必要ではないかという御提言でございます。

訪問介護士によります自宅療養者の方、それから濃厚接触者の方への介護につきましては、事業所が特別な手当てをその職員の方に支給した場合に、県に申請をいただきますと、手当支給の経費を支援する制度を設けております。

これは訪問介護事業所へも通知もしておりますし、今後も制度周知を図っていきたいというふうに思います。

一方で、訪問介護士の方々にも医療従事者の方と同様に介護報酬などによる加算などの措置が行われるということは、手続の簡素化という観点からも大事ですし、訪問介護サービスの量の増加という観点からも重要であるというふうに考えております。

このことは全国的に行うべき措置でございますので、国に対して加算措置など、訪問介護に対するさらなる支援というものを求めていきたいというふうに思います。

次に、医療従事者の方への宿泊費補助の対象を重点医療機関以外にも広げて支援すべきではないかという御提言でございます。

医療従事者の方への宿泊費の補助というのは、今現在、重点医療機関におけるコロナ感染症病棟などより感染リスクの高い中での患者の治療や看護に当たっていらっしゃる医療従事者、こういう方々が家族への感染の不安を抱えることなく勤務できるようにということで支援をしているものでございます。

昨年度を含めますと、先月末までに10医療機関に勤務しておられる述べ1,067人の方に、家族への感染の持ち込みを懸念して帰宅を控える場合とか、勤務が深夜に及ぶ場合に活用していただいておりまして、医療従事者への支援によりまして、コロナ入院医療体制の確保というものにもつながっているということでございます。

なお、重点医療機関以外の医療従事者の御家族の方が濃厚接触者となられたような場合には、家庭内での隔離が難しいということであれば、宿泊療養施設を活用して感染予防できることができる、濃厚接触者用ホテルというような呼び方をしていますけれども、本県独自の仕組みがございますので、これによりまして、現実には宿泊費補助と同等の対応が可能となっておりますので、このことについては対象者への通知もさらに進めていきたいというふうに思います。

次に、介護事業者の処遇改善の仕組みの御質問でございます。

まず、介護職員の賃金向上につきましては、そもそもは介護事業所の収入である介護報酬の加算というものに措置されるべきところでございます。

ただし、国にも確認いたしましたが、本年2月からの引上げを実現するために、まずは補助金により秋までの間対応するという考え方で、今回は補助金が設けられたということでございまして、本年10月分以降の措置についてはこれまでと同様に、あるべき姿と思いますが、介護報酬加算の新設によりますということとされております。

現在、国において加算率等の仕組みが検討されている段階でございますけれども、県では新たな加算の仕組みが明らかになりました後、必要な、例えば財源変更などの財源措置を行っていくということを考えております。

次に、市町での生活応援の取組についての状況についてお尋ねをいただきました。

令和3年11月に国の経済対策が閣議決定されて以降、各市町に対して、例えば子育て世帯臨時特別給付や非課税世帯特別臨時給付金なども念頭に置きながらではございますけれども、生活困窮者への灯油購入費助成を検討するよう、繰り返し働きかけております。

これは2週間に1回程度、文書で働きかけを、現在もしております。そういう中で、市町から伺っております現時点で実施していない理由というのは、例えば、今ほど申し上げた幾つかの給付金などの効果がどのように出るかというのを見極めたいんだというお話。それから、生活困窮者だけでなく全世帯を対象にすることなども検討してみたいというようなことで伺っております。

市町で実情に合わせた助成については検討していないわけじゃなくて、現在も検討を続けておりまして、県としましても、引き続き未実施の市町に対しては、今後の情勢に応じて実施するように助言をしていきたいというふうに思います。

次に、子ども医療費助成事業について、一部負担金を撤廃すべきでないかというお尋ねでございます。

子ども医療費助成の自己負担金につきましては、医療費に対する意識というものも啓発する必要がございますし、過剰な診療を抑制するという観点も必要でございます。

本県を含めまして多くの都道府県、これはほとんどといいますか、3分の2以上において無償化の対象にはこの自己負担金というものはなっておりませんし、本県の制度として、引き続き現行の自己負担金制度は維持していきたいと考えております。

なお、現在県内の市町では、子育て支援の一環として10市町が独自に撤廃しております。

具体的にどこかというお尋ねでございましたので、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、それから永平寺町、南越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町でございます。

一方で、実施していない市町では財政負担への影響も含めて慎重な市町もございます。また、実際に自己負担金を撤廃して、医療費についての有意な差があるかというお尋ねで

ございますけれども、例としまして、例えば平成29年4月から自己負担金を撤廃している勝山市の事例を申し上げますと、導入後は子どもさんの数自体は減っているんです

けれども、助成件数は3%増えているということで、一つの例ではございますけれども、このように自己負担金の撤廃によって利用が増えているという実態は見て取れるわけでございます。

次に、18歳までの国民健康保険税均等割の軽減を進めるべきではないかということでございます。

国民健康保険における子どもの均等割保険料の見直しにつきましては、これまでも県独自にも要望しておりますし、全国知事会を通じて、国に対して繰り返し繰り返し要望しているという状況でございます。

これを受けまして、御紹介もありましたが、令和4年度からは未就学児の保険料が半額になるという改正が行われます。

国民健康保険制度というものはそもそも全国統一の制度でございますし、子どもの均等割保険料の軽減も含めて、その制度上の課題については国が責任を持って対応すべきものであるというふうに考えます。

本県といたしましては、国に対しまして引き続き全国知事会等を通じて子育て世帯の負担を軽減するという趣旨にも鑑みまして、対象年齢及び軽減割合の拡大と、それに必要な財源措置を行うよう要請をしてまいります。

なお、お尋ねにありました国保加入世帯の三子以上の世帯割合ということですが、これは世帯構成自体が国の調査の対象になっておりませんので、現状としては今把握していないという状況でございます。

議長/教育委員会教育長豊北君。

豊北教育長/私から、教員の働き方改革について、関連して2点お答えいたします。

まず、学校での残業時間と持ち帰りでの残業時間の両方を把握し、改善に努める必要があるのではないかとのお尋ねでございます。

県では学校業務改善方針に基づき、勤務時間の中で業務を行えるよう、教員業務の精選と効率化を図っております。

業務の持ち帰りは働き方改革につながらないことから、県としても原則認めておらず、必要な業務は学校で行い、超過勤務として記録するよう、教職員組合との話合いの中でも伝えております。

しかしながら、個別の事情により業務の持ち帰りがあるとも聞いておりまして、校長は教員との面談を通して持ち帰りの有無を確認し、業務の改善に努めていると聞いておりますが、再度校長会で徹底するよう指導してまいります。

2点目は、労働安全衛生規則で定められている休養室、休養所の県立学校での対応状況と今後の整備方針についてのお尋ねであります。

休養室を設置する必要がある県立学校、すなわち常時50人以上、または常時女性30人以上の教職員を有する学校でございますが、28校中20校あります。

その全てで休養室が設けられております。うち、男女別になっているのは16校です。

また、特別支援学校では11校中10校が設置する必要があり、その全てで男女別の休養室が設けられています。

今後は、休養室が男女別になっていない学校に対し、空き教室を利用したり、パーテーション等で仕切りを入れたりするなど、休養室の環境改善を呼びかけてまいります。

佐藤議員/知事にお尋ねしたもので答弁がなかったのではないでしょうか、自動車税の減免の答弁はいただきましたか。

議長/知事杉本君。

杉本知事/先ほどの答弁の中で、県として様々な、例えば生活福祉資金の特例貸付とか、こういったことを行っているということで、県としての責任を果たしているという趣旨で申し上げたところでございます。

自動車税等、例えば特別減免を行うということについて直接お答えするとすれば、どうしても生活困窮者かどうかということの区別のところが自動車税の中でするということが難しい、こういう状況でございますし、また、対象者が車を持っているかどうかによってその差が出てくるわけでございますので、そういう意味ではなかなか自動車税等を用いて給付に代えるようなやり方というのは合理性があるのかなというふうには考えているところでございます。

佐藤議員/どうもありがとうございました。

それでは再質問いたしますが、要するに福祉灯油なんかは、知事がおっしゃるように市町にぜひということで御案内しているということでの答弁だったんですが、じゃあ県として何をするのかということが、これは国の制度でいろいろな福祉資金とか、そういうのはやっているよということなんだけれども、県独自で何をするのかというのがもうちょっと取り組むべきではないかということで、例えば独自の県税の減免、例えば自動車税。これは今、ガソリンが高いというのは焦眉の課題になっていますから、そういうことをや

ったらどうかと、もっと県民に見えることをやったらどうかということで、一つの提案をさせていただきました。

具体的な質問ですけれども、高校の演劇の関係なんですが、知事はこれ、お互いによく話し合ってほしいというように言われたんですが、それでこれまでずっと来て、これだけ全国的に繰り返し、繰り返し大きな報道で注目されるような事態、平たく言えば膠着状態と言うんですかね、こういうことになっているわけなんですね。

ですから、そういうレベルではなくて、もう少し踏み込んだ対応が必要ではないかと。

そのためには知事が、平たく言えばイニシアチブも発揮してこの事態の正常化というか、収拾というか、図るべきではないかという意味で質問したんですが、知事としてはあまり手を出すつもりはないということなのかということは一点確認をさせていただきます。

公文書の関係でちょっと分かりにくかったのですが、私に提供された、私も含めて、ほかの方も公開請求をしたら似たような、こういうものが出てきたらしいのですが、要するに個人の利害とか外部の団体の利益を害するという御説明だったんですが、今言われたようにこの一方の当事者はいろんな情報を公開して署名をやったり、要望活動をやったりされていると。

一方の当事者である教育委員会側のその高校の演劇部関係者の皆さんは、あまり情報も発信されないし、そして教育委員会の内部でもいろんな公文書を作成して、その意思の形成過程は真っ黒で公開もできないというのは、これは何か個人の利害に関わるのかというと、むしろ逆にこういうやり方というのが結果的にはその高校演劇の被害と言いますか、それを損ねるということになるし、県の教育委員会の行政に対する信頼も損ねるということになるのではないかというように思いますので、知事にはこの2点、演劇関係の2点を再質問いたします。

それから健康福祉部長にお尋ねをしますが、随分御努力されてこれほど長くなるとは思っていなかったかもしれませんが、かなり長期間にわたってこの対応をやっておられるわけですが、やっぱり現状を見ますと、保険所の体制が非常に厳しくなった、今是正したとおっしゃいましたけれども、そういうことが実際にあります。

それからもう一つは、医師会の中でも医者というか、病院というか、医師会を使ってほしいという声もあるようにお聞きをしているわけですね。

つまり、これだけ感染者が増えてくると、保健所だけでは、なかなか陽性者に対するファーストタッチ含めて、見守りと言いますが、そういうの難しいですよと。

それから、当該の患者さんを診た病院なり、クリニックがアフターフォローもしましょうかということなども医師会の中では、そういう御相談も多分県庁のほうとされていると伺っているんですが、そういう使えるというか、御協力いただける機構は全て使って、今回のこのオミクロン株に立ち向かっていくということが必要ではないかなと思うんですよね。

ですから、やはりそういう点で、もう一歩踏み込んだ、そういう対策というのを医師会の方々とも協力し合って取り組むということが必要ではないかということをお尋ねをいたします。

議長/知事杉本君。

杉本知事/佐藤議員の再質問にお答えを申し上げます。

高校演劇の関係につきまして、まず、表現の自由、この点について今、論争があるということについて、私がそれについて何らか態度を表明するか、指導するとか、そういったことがないのかといった御趣旨の御質問かと思っております。

これにつきましては、今、議論されております演劇部会といいますのは、一般社団法人の公益社団法人全国高等学校文化連盟に加盟する任意団体ということでございます。

そういった団体が私が知るところでは、表現の自由ということについての課題と、それからもう一つは人権の保護、こういった兼ね合いの中で今、議論されているということでございますので、よくお話合いをしていただければと考えているところでございます。

また、情報公開条例の適用の関係でございますけれども、これにつきましては、条例そのものの趣旨は先ほど申し上げましたとおり、取得した情報のうちで個人とか、それから外部の企業、団体、こういったところの正当な利益、こういったものが害されるおそれがある場合は公開してはならないという趣旨で書かれているわけでございまして、教育委員会は条例に従った対応をしていると聞いているところでございます。

また、これにつきまして、知事としては、実行機関としての知事は、教育委員会とは別でございますので、その教育委員会に対して指示権等があるわけでもないといったところでございます。

議長/健康福祉部長窪田君。

窪田健康福祉部長/コロナ対策でもう少し医師会との協力を深めたらどうかということですけれども、医師会、看護協会、その他薬剤師会の方もたまに出席されておりますけども、この方々と週1回、会議を持っております。

コロナの当初からもうずっと2年以上続けてまいります。今日もこの後4時からそういう会議があり、私参加できませんけれども、そういう毎週やっています。

それから逼迫時には週2回から3回会議を行いまして、医師会の方と協議しながらこの対応について次々と手を打ってきているということでございまして、現実、医師会からもいろんな提案いただいておりますので、それは形にしていきたいと思いますけれども、現状としましても健康観察の中に今かかりつけ医の方、医師会の御協力もいただいています。

入院コーディネートセンターのお医者さん、複数人、3人、4人と毎日詰めていただいていますし、検査協力機関としても医師会に御対応をいただいておりますので、そういった中で何が可能かということは考えていく必要があると思っております。

佐藤議員/よろしくお願いします。