令和7年2月14日

政府の備蓄米21万トン放出 “来月半ばにも開始”

江藤農林水産大臣記者会見(令和7年2月14日)

2025年2月14日 11時21分

コメの価格高騰が続く中、江藤農林水産大臣は政府の備蓄米21万トンを市場に放出する方針を正式に発表しました。

コメの流通の円滑化を目的に政府が備蓄米を放出するのは初めてで、来月半ばにも放出を始め、

必要があればさらに拡大することも考えるとしています。

江藤農林水産大臣は14日の閣議の後の会見で政府の備蓄米21万トンを市場に放出する方針を発表し、

そのねらいについて「流通が滞っている状況を何としても改善したいという強い決意の数字だというふうに受け止めていただきたい」と述べました。

来月半ばにも放出を始め、必要があればさらに量を拡大することも考えるとしています。

コメの流通の円滑化を目的に政府が備蓄米を放出するのは初めてです。

備蓄米は入札によって売り渡し、初回は15万トンを放出し、

2回目以降はコメの流通状況の調査を踏まえて量を決めるとしています。

入札の対象になるのは、令和6年産米を中心に5年産米も含まれ、長期的な価格への影響を抑えるため、

売り渡した集荷業者から原則、1年以内に同じ量を政府が買い戻すことを条件としています。

農林水産省によりますと、去年、収穫されたコメは前の年より18万トン増えたとみられる一方、

JAなどの集荷業者が農家から買い集めたコメの量は前の年を21万トン下回っていて、

今回同じ量の備蓄米を放出する形となります。

コメが品薄になった去年、農林水産省は備蓄米の放出に慎重な姿勢で新米が本格的に出回れば、

一定の価格水準に落ち着くという見通しを示していましたが、コメの価格高騰が家計を直撃する中、

政策を転換し、備蓄米の放出に踏み切ることになりました。

コメの流通と価格の安定につながるかが焦点となります。

江藤大臣は「正直なところ、上昇した価格が落ち着くことは当然期待している。

価格は市場で決まるべきものだという考え方は変わっていないが、市場が正常化することを願っている。

今回の備蓄米の売り渡しがコメの流通の円滑化や国民生活の安定に資するよう迅速に手続きを進めていく」と述べました。

林官房長官「コメの流通の目詰まり解消を期待」

林官房長官は閣議のあとの記者会見で「生産量が前年より多いにもかかわらず大規模な集荷業者にコメが集まっていないことなどによって、

供給に滞りが生じている。

今回の措置によりコメの流通の目詰まりが解消し上昇した価格が落ち着くことを期待している」と述べました。

令和7年2月13日

政府の備蓄米放出、21万トンに まずは15万トン 状況みて追加

高騰する米価を抑えるための備蓄米の放出について、農林水産省は13日、放出量を21万トンにする方針を固めた。

このうち初回は15万トンとし、状況を見て追加する。

14日に江藤拓農水相が公表する予定だ。

2024年産の生産量は前年よりも18万トン多くなる見込みだ。

一方で、農協など主要な集荷業者が昨年末までに確保できた量は、21万トン少ない。

農水省は、この21万トンを流通の目詰まりを示す量として問題視しており、その穴埋めをする。

備蓄米の放出は、集荷業者に対して行う方針だ。

入札で選んだ業者に売却し、1年以内に同じ業者から同量を買い戻すことにする見通しだ。

政府備蓄米(せいふびちくまい)とは

凶作や不作時の流通安定のために日本国政府が食料備蓄として保存している米である。

1995年(平成7年)に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が施行され制度が発足した。

例年有意に潤沢な備蓄がみられる産地は北海道、東北地方、新潟県など日本のコメ生産量上位地域となる。

2019年産から「都道府県別優先枠」が設定され、産地の競合をせずに「一般枠」よりも良い価格で入札できる。

経緯

1993年(平成5年)、日本は米の作況指数74という戦後最大の記録的な数値の生育不良にみまわれた。

それまで日本政府は戦時中定められた食糧管理法に基づいて全ての米を政府米として管理していたが、

この法には備蓄という概念はなく、不作時に備えて一定量の持ち越し在庫を保持するという方式がとられていた。

しかしこの1993年はこの前々年である1991年の作況指数95という不作の影響からもともと持ち越し米は在庫23万トンという不足状況にあり、

そこにさらなるこの大凶作が発生したため在庫が完全に尽き、

日本国内全体が深刻な米不足に陥ったいわゆる「平成の米騒動」が発生するに至った。

国民の主食の安定供給と凶作への備えという大きな政治的課題も顕在化したため、

政府は需要と価格を安定させるための新たなシステムを構築するための議論を行い、

1995年(平成7年)に食糧管理法を廃止し「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が施行され、

米の備蓄制度が発足した。

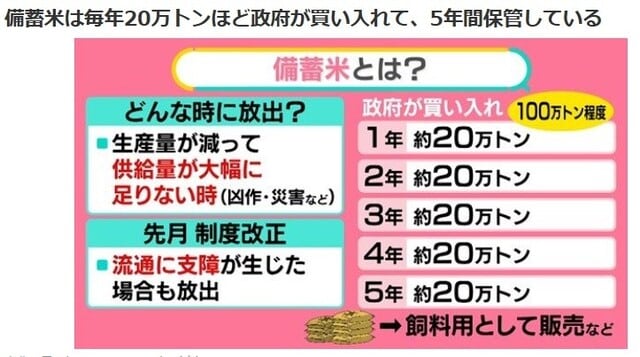

政府備蓄米は適正備蓄水準を100万トン程度として運用されている。

備蓄米放出でコメ価格どうなる? 農水省が販売量など公表へ【#みんなのギモン】 | Watch

毎年20万トン超を購入することで5年間で合計約100万トンになり古いものから入れ替わってく方式である。

この100万トンとは日本の米の総需要量838万トン(平成29年度)の約8分の1にあたり、

「10年に1度の不作(作況指数92程度)」または「通常程度の不作(作況指数94程度)」が2年連続した場合に対処できる水準である。

保管期間の5年を過ぎた備蓄米は飼料用として売却されるほか、一部は学校給食、こども食堂、フードバンクに無償で提供されるが、

米価への影響を避けるために基本的には主食用としての販売はなされない。

農林水産省は2020年3月の会見で米は政府備蓄米が約100万トン、JAや卸売業者等が保有する民間在庫が約280万トンあり、

これを合わせて需要量の6.2カ月分、約190日分になるとしている。

【小麦】

同じく主食であり輸入食品である小麦については、安定供給を図る観点から、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの

輸出国から国が一元的に輸入しており、外国産小麦の国内備蓄が約93万トンあり、

これは需要量の2.3カ月分、約70日分になるとしている(小麦は国の備蓄が2010年に廃止され民間備蓄になっている)。

ただし前述のとおり政府備蓄米はあくまで凶作や不作の際の安定した流通への備えであり

国家の食料安全保障を主目的としているものではない(2010年の日本の食糧自給率における米の割合は24%ほどである)。

また大規模な災害においても備蓄米は放出される事があるが、これは非常食とは性質が異なるものであり

災害時の緊急の食料については各自治体や各家庭での備蓄を推奨している。