気分転換に糸鋸を使った木のおもちゃを作りました。

材料は片づけていなかった木っ端です。

デザインはインタネットで見たものを参考にしました。

耳は厚みの違う材料を使いました。

気分転換に糸鋸を使った木のおもちゃを作りました。

材料は片づけていなかった木っ端です。

デザインはインタネットで見たものを参考にしました。

耳は厚みの違う材料を使いました。

幼児が正月、我が家に来るので急遽ありあわせの木で、ブランコの枠を作った。

以前にブランコの椅子部分は作ってあったので、それ用の枠を作り、それらを組み合わせて、幼児用ブランコの完成です。

ブランコを使うと、前後に力が働きそうなので、支えの板の下に、床部分と接する場所にゴムを貼って滑り止めをした。

上手くブランコとしての機能を発揮して、使えると良いが。

最近、市がやっている小学生の工作教室のお手伝いをしている。

木工の教材候補としての、試作品を作ってみた。

色々と制約があるので、難しい。

対象が小学生の高学年という事ですが、器用な子と不器用な子がいるので簡単な工作にしなくてはいけない。

しかし、自分で工夫する余地も残しておかなければならない。

その他の制約事項としては、予算と工作時間の制約、そして、一番気を遣うのは、安全である。

上の写真が、今回の試作品の「足つきメモスタンド」です。

部材に穴をあけたり、木材を切ったりは、時間制約と安全上、小学生には、させないで、前もって加工しておきます。

工作教室では、組み立てのみとする予定です。

下の足のような部品を足の形に、加工したり、描いたりはプラスアルファ―にしようかと思っています。

先日、木製三輪車を作った。

作った後で、これを見た家人からいろいろと意見を貰った。

その内、実現可能なものを改造して見た。

一つは、落ちないように縛り付けるための座席ベルトである。

もう一つは、後ろから三輪車を押す大人がハンドル操作をするようにする装置。

いずれも、簡単にはいかないが、使用する幼児が使う前に、仮に作って、取り付けた。

座席の背もたれに、布の幅広バンドを取り付けた。

後ろの大人が押すハンドルと、三輪車の前輪とを革ひもで結んだ。

紐は、張力がかかると伸びるのが問題であるが、針金は安全上、心配なので、何を使えばよいか思案中です。

自転車のブレーキワイヤーのようなものが良いかもしれません。

幼児用四輪車の部品が大体できたので、組み立ててみました。

四輪車そのものの大きさは紙の上に実寸大で、描いて作ったので、の他時のバランス等が心配だったので、仮組で、問題点をチェックしました。

仮に本体に、車輪もつけてみました。

背が高いので、足を載せる場所が必要なのと、身体を支える腰にあたる背もたれも要ると思いました。

更に必要な部品を作っていきます。

先日来、三輪車を作っている。

気分によって作っているので、時間がかかる。

使用する木材は、主として軽い杉板を使っています。

今日は三輪車のサドルの製作です。

板から、サドルの形に切り出し、おしりの当たる部分はスポンジの板を貼ります。

直接おしりにあたる部分は、牛革を張ることにしました。

型紙を作り皮を切り出します。

この辺りの作業は、太鼓の革を張る要領です。

革全体に水で濡らして、革を引っ張りながら、釘止めします。

最後の工程で太鼓と同じように、頭が金色の鋲釘で止めます。

座席の後ろの、木の部分は、大人が三輪車を押す時に使う時、棒を差し込んで、使えるようしようと思っています。

最初に、構想図を基に、原寸で三面図を描きました。

その図面をもとに、在庫している材料で、部品作りを始めました。

車輪は12mm厚みの杉板を持っていたので、これを使いました。

テーブル丸鋸で部材を切り出します。

車輪については、三輪車を室内で使うときに、滑らないように、車輪の周囲にゴムを貼るので、車輪に溝を木工旋盤で削りました。

車体は30mm厚みの杉板から切り出して作るつもりです。

ハンドル部分の軸は、これも木工旋盤で丸く削りました。

まだまだ、完成までほど遠いですが、作り始めました。

木製の三輪車を作ろうかと思い立ちました。

色々調べると、三輪車だったものが、最近は、乗った時の、安定性のために四輪車が多いようです。

色々と工夫を盛り込むために、実寸で、紙に絵を描いてみることにしました。

そして、その結果を盛り込んで、最後に、立体図に描きました。

歩き始め用なので、前輪を固定すれば、座席後ろの背もたれの横棒を持てば手押し車にもなります。

お風呂で遊ぶための、おもちゃを作ろうと思いました。

亀の形で、昔のおもちゃのように、輪ゴムの動力で、プロペラを回して、進むことを考えました。

上は、出来上がったおもちゃの写真です。

全て手作りなので、しばらく調整しない動かないと思いますが・・・。

木工をしている部屋に散らばっている木片を利用して赤ちゃん用の木のおもちゃの自動車を作ることにしました。

板を貼り合わせて、トラック本体を作り、枝を削った丸棒を輪切りにして車輪を作り、車軸は4mm径の竹ひごです。

トラックの車輪の断面に年輪が出ています。

本体は20ミリ程度の板を二枚張り合わせています。

チョットした、時間つぶしですが、物を作ることは頭と手を使う年寄りのリハビリですね。

犬の形をした花置台をツーバイフォー材を使て作った。

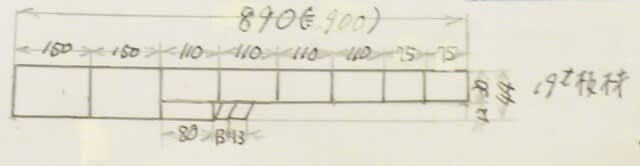

19×90×1820の1/4を使って作れるように設計した。

小さな鉢を置くことが出来ます。

材料と道具がそろっていたら、約一時間で作れます。

上の写真は出来上がったものをバーナーで焼いてあります。

一番簡単な防腐処置です。

鋸代も入れて寸法が書いてあります。

先日おもちゃ箱を作った。

1号試作品だったので、今回、同じデザインで、改善して、グレードアップして作ることにした。

改善点は、デザインは出来るだけシンプルにし、上に乗るために箱の幅を少し狭くして、乗りやすくした。

箱を引っ張れるように引綱をつけた。引綱が不要のときは、綱を箱の内に仕舞い込めるした。

重くならないように、箱の材質はDIY店で売られている桐の集成材を使った。

組み立ては、主として、合わせ面に接着剤を塗り、板同士を竹釘で止めています。

先日来、皮工作と木工が組み合わさった和太鼓作りに取り組んできました。

素人で、初めての経験なので、無駄なことをしたりして、間違って修正したり色々試行錯誤がありましたが、何とか革を張るところまで来ました。

上は、先回紹介した、合成ウルシを塗った太鼓胴です。

四枚の板を継いで胴を作ったので、つなぎ目には「留め」を打ち込んであります。

一晩、バケツの水に皮を漬け込んで、十分水を吸わせてから、一か所ごとに四つの切りこみを、皮の周囲、合計八か所に入れて、そこに丸棒を差し込み、細いロープを引っ掛け、皮を絞め上げました。

この状態で数時間を放置し、完全に皮が乾く前に、荷造り用のビーニール紐で、再度、力を入れて締めあげました。

この状態で、一日、放置してから、頭部が金色の鋲で皮を留めました。

上の写真は不要になった周囲の余計な皮を切り、胴中央に太鼓を持つ金輪を取り付けた状態です。

鋲も金輪も近くのDIY店で買いました。

太鼓の音は革の張り具合で音の大きさと音程が変わりました。

一昨日までに、小さな和太鼓の胴の形状を削り出し、砥の粉を塗って、塗料を塗る前まで加工した。

今回は合成ウルシを塗る作業と太鼓に貼る皮を準備しました。

近くのDIYショップで、上の写真のクリアー色の合成ウルシを手に入れて、塗ることにしました。

ウルシらしく仕上げるには、表面を滑らかに#800番程度の水ペーパーで仕上げる必要があります。

上の写真は一回塗っただけの状態です。

3度塗ることにしました。

胴の両端に貼る皮は手持ちの牛ヌメ革1.5ミリを使う事にしました。

皮は染色をしてない皮です。

一晩、バケツの水に漬けました。

皮の周りに、ひもで引っ張る時に丸棒を差し込む穴があけてあります。余分な水分を取り除いた状態で、皮を張り始めます。