大好きなクラシック音楽、本、美味しいお店、旅行などの記録です。

休日はソファの上でリラックス!

桐野夏生『抱く女』

2023年08月04日 / 本

気軽に手にした一冊。1972年、吉祥寺、ジャズ喫茶、学生運動、女と男、ウーマンリブ、閉塞感、内ゲバ、家族、母親。

桐野夏生が得意にしている時代小説です。それほど思い入れもなく淡々と読み進めます。面白いアクセントになっているのが当時(今も同じだけど)、頻繁にかけられていたジャズレコードの名盤たち。村上春樹でないのにここまで音楽が脇役で登場する小説も珍しい。実際は色々とあるんでしょうが私は初めて。アート・ペッパー、マイルス、チャーリー・パーカー、ソニー・ロリンズ、コルトレーン、アニタ・オデイなど。選曲は本格的です。物語の中の音楽を自分の部屋でもかけながら読んでいました。

時代を写した気合の入った作品を作ろうとはしていないと思います。あの時代を生きた普通の人達のほろ苦くも爽やかな青春小説になっていると思います。個人的には父親の諦めと母親の決意が心に沁みました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

桐野夏生『真珠とダイヤモンド』

2023年06月19日 / 本

桐野夏生、バブル、証券会社、ノルマ、ハードワーク、福岡、東京(六本木、銀座、新宿)なら面白くない訳ない鉄板の小説です。

懐かしくて滅茶苦茶に楽しかったけど、読み終わってみると「ダーク」のような突き抜けたヤバさはなかったかも。取材、事実の範疇を超えた飛躍、突っ込みが少し足りない、予定調和風な印象は残りました。だからか大好きなはずの桐野夏生、これまで何冊も新作を手にしたのに結局、読み終えたのは2008年の「東京島」以来です。

東京株式が上がって、NY株式も戻している中で少しリアルな興奮も味わいながらの読書になりました。なかなか踏み切れなかった投資信託の買い増しを実行したのは、バブル風のノリ、理屈ではないちょっとした熱狂もあります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

『ミレニアム』(スティーグ・ラーソン)

2023年03月19日 / 本

ミレニアム再読です。面白かった。間違いなくエンターテイメント小説の最高傑作の一つ。名脇役から始まって結局は主役のリスベット・サランデルのキャラクターが秀逸です。

ハッキングが万能だと全ての難題が簡単に解決されるのでこれに頼りすぎると物語としてどうかと思うところもありますが、1巻、2巻は新しい世界観に驚きの連続、ワクワクの読書体感です。

映像ではハリウッドリメイクの方のドラゴンタトゥーの女のルーニー・マーラとダニエル・クレイグの印象が強すぎて、スェーデン版は観る気がしません。このコンビでの続編の映画化を期待しますがもう無理でしょうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

村上春樹『古くて素敵なクラシック・レコードたち』

2022年12月31日 / 本

昨年出た第1集は、選曲が余りにもマイナーかつ推薦盤も非メジャー系で売れ線とは距離を置く村上春樹らしいとはいえ、ちょっとなぁな一冊でした。正直これを楽しめる余裕はなかった。エッセイの中でも村上春樹の音楽モノは鉄板の面白さがありましたが初めてハズレの思いがありました。

続編あるの!?と年末の突然の出版に驚いた第2集、今回はメジャーな楽曲も増えて、これぞという読み物になっています。第2集が先なら随分印象は違ったと思いますが、この2冊でバランスは良くなりました。相変わらず取り上げるディスクは昔のレコードということもあり、個性的ですが、始めの数年だけレコードで大半はCD世代の私でも楽しめます。

それぞれ100曲程度、1曲につき4〜6枚紹介されているのでトータル1,000枚弱でしょうか。

それにしても自由な蒐集、虚心坦懐に音楽に聴きいっている姿勢は羨ましいです。私はとにかく失敗を避けたくて世評の高い順に購入してきたマニュアル君なのでコレクションはどうしても画一的、標準的です。村上春樹の文章を読むと好きなように、自分の感性で聴けばいいんだよな、自分の時間、お金だしと当たり前のことを思い出せます。

個別の評価への賛同はほとんど聴いていないので分からないのですが、所謂名盤へのスタンス、例えば、シェリングのバッハ無伴奏について、賞賛されているのは理解できるけど、「そのわかり加減がちっとばかり耳についてくる・・・ちょっとこれ、できすぎているんじゃないかという微かな違和感をなんとなく持ってしまうのだ」といったコメントは成る程なぁと思います。これは名盤を崇めるように聴いている立場からは出ない言葉です。自分の好みなのか、世評を追認しているだけなのか、改めて多くのディスクを聴き直したくなります。

そして願いたいのは次はこれのジャズ版を是非に。

大晦日です。大きな憂いもなく、いい本を読んで、いい音楽を聴いて、お酒を飲んで、年末を家族と迎えられるのは村上春樹のいうまさに小確幸あるいは中確幸です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

kindle paperwhite

2022年11月14日 / 本

読書用のkindleを愛用していますが、バッテリーの減りがすごく早くなってきたので新しいのに切り替えました。本当かどうか知りませんが1回の充電で10週間持つとか。

思い出しましたがamazonの個人設定がされたものが届くので、箱を開封したらすぐに使えます。これは便利。

以前のものに比べて縦1.5cm、横1cm大きいのですが二回り大きく感じます。少し違和感ありますがこれに慣れるのでしょう。

今読んでいる井上靖の『額田女王』、すごく面白いです。有名な「熟田津に」や「あかねさす」がどういう状況で物語られるのか楽しみです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

沢木耕太郎『深夜特急』

2022年08月21日 / 本

暑いとか疲れたとか面倒なものは読みたくなくなるとたまに再読する『深夜特急』です。初めて単行本で読んだ後、文庫でおそらく3回、電子版kindleでは2回目だと思います。それなのに、驚いたことにほとんど内容を覚えておらず、初めてのように楽しめました。マカオでの大小はさすがに記憶はありましたが、その他はどうしてというくらいです。想定外の夢中の読書になりました。

デリーからロンドンまでのバス旅、デリーに到着するのは読書量進行表示のちょうど50%のところでした。この前半が面白いんだと再認識です。後半は結構覚えています。面白いところの記憶がないのは不思議です。

以前は自分は行かなかった旅でしたが、今となってはもう世界中の若者が再現できなくなった旅になるんでしょうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

『竹取物語、伊勢物語 他』

2022年07月10日 / 本

源氏物語に続いてほぼ同時代の物語、日記5編。これも面白い。短歌が随所に織り込まれるスタイルは源氏と同じ。読み出したら止まらない。読み物としてのエンターテイメント性、感情表現の深みは今読んでも十分で日本文学は平安時代には既に確立していたことが分かります。先日、源氏物語は唯一無二と知らずに書いてしまいましたがこれらの作品の延長で生まれた作品でした。これまでは古文というお勉強の例文だったものが作家による翻訳で上質の読み物にリニューアルされています。これはなんなんだという驚き、面白さです。当面は平安時代にハマりそうです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

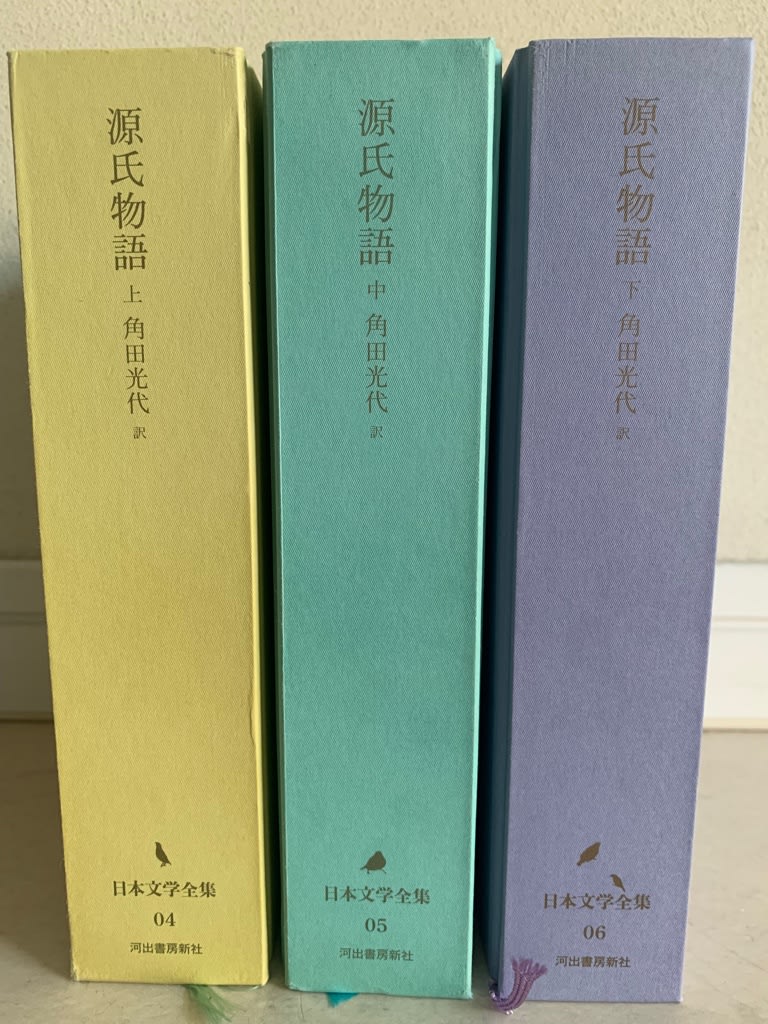

紫式部『源氏物語』(角田光代訳)

2022年07月02日 / 本

角田光代訳の源氏物語を読みました。面白かった。多分大丈夫だろうと恐る恐る開きましたが、期待以上。1000年以上生き残ってきた2000ページ、伊達じゃありません。以前、与謝野晶子訳を手にしたこともありましたが数ページで一旦中断。この文学全集が発表された時、『曾根崎心中』のジェットコースター訳で夢中にさせてくれた角田光代なら源氏読めるかもと思っていました。

分厚い単行本はさすがに電車に持ち込めないので、kindle 版も購入、トータル2万2千円くらいかかってしまいました。それでも価値あり。和歌が790近く織り込まれたこの物語の魅力、面白さは唯一無二です。

滅茶苦茶に面白いんだけど、上巻の半分で飽きて止めるかなぁが裏切られた後は一気です。当時の一条天皇はじめ宮中の上達部、女官達も驚いただろうなぁ、そして1000年間、読者を夢中にさせ続けている。

紫式部日記には源氏物語に触れた箇所が少しあるらしいのですが、ある男性から「若紫みたいな女性はいませんか」と訊かれたことについて、光源氏や若紫は架空の人物なんだから、そんな人実際にいるわけないじゃんと記しているそうです。源氏物語の中でも著者の紫式部は控えめにですがたまに嘆き、吠えます。

それにしても最後の宇治十帖での超ネガティブターンはどう捉えればいいのか謎です。それらしい解説はどうにでも書けるのですが読み物としてどうなのか。でも光から影への転換の魅力も否定はできない、かな。

上巻の解説で角田光代が「この化けものがどこにいくのか、ぜひ、私といっしょに見守ってほしい」と書いていますが、信じてついて行って正解でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

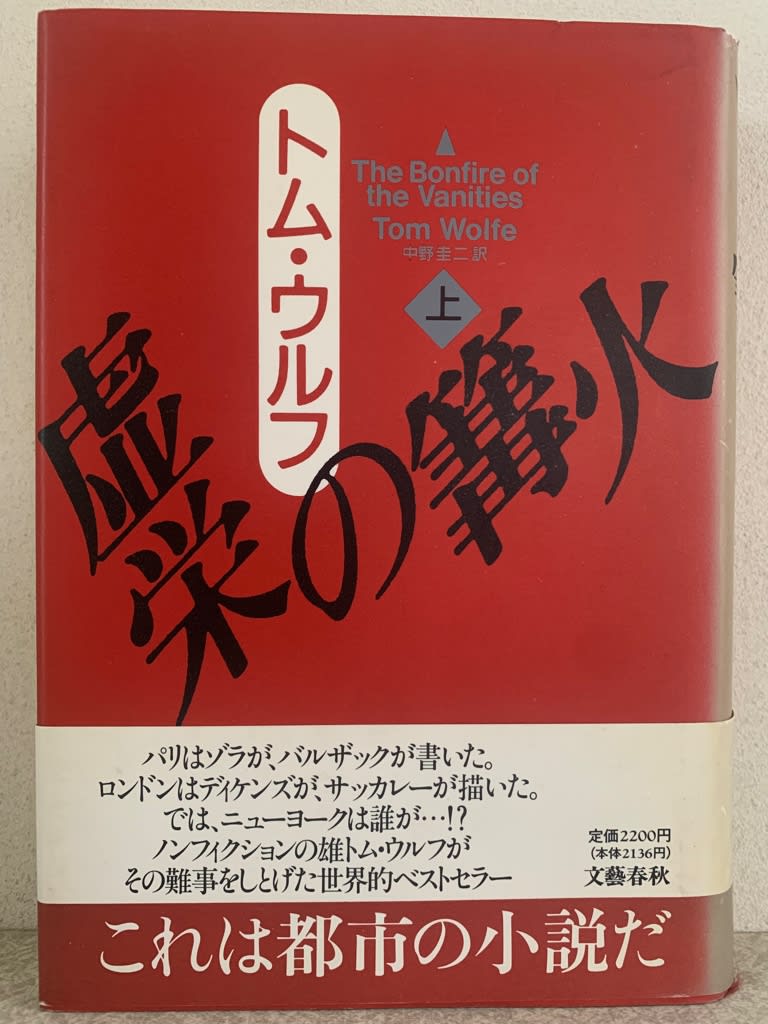

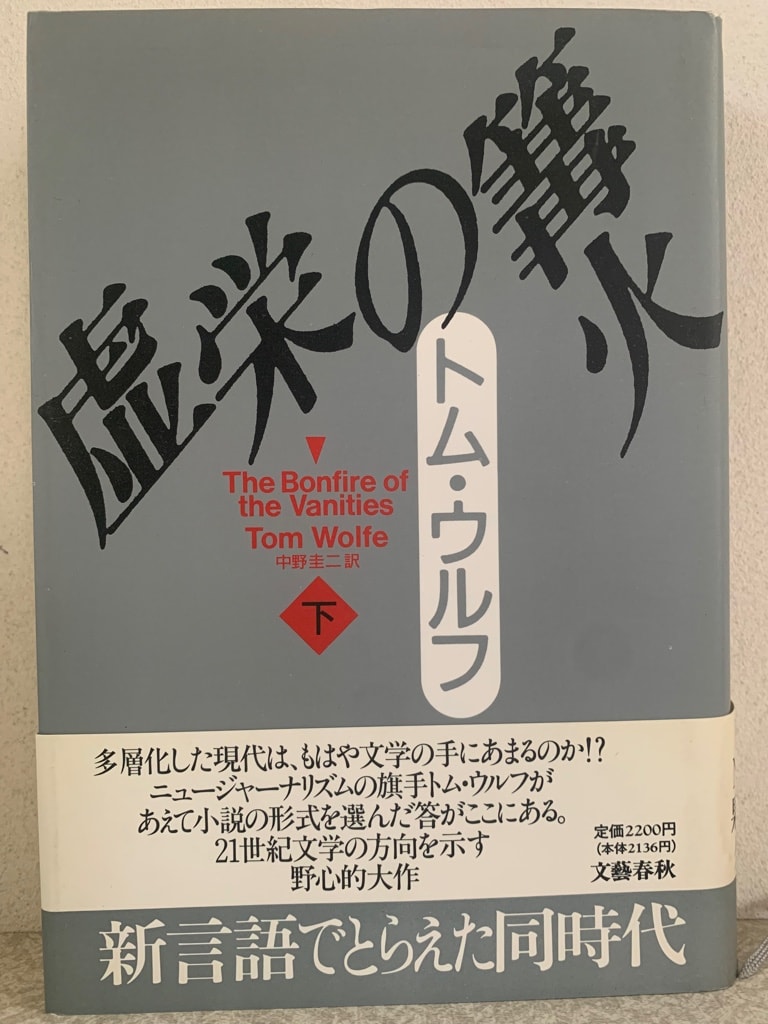

トム・ウルフ『虚栄の篝火』

2022年04月30日 / 本

今年は何故かお勉強モードとなり少々難しめの本を読んでいました。シュトレーク『時間かせぎの資本主義』、ダニ・ロドリック『グローバリゼーション・パラドクス』、ポール・ナース『ホワット・イズ・ライフ?』、ダニエル・ヤーギン『新しい世界の資源地図』など。当たり続きで充実の日々です。

小説では映画から知った『女のいない男たち』が村上春樹の最高傑作レベルの印象でした。そして『虚栄の篝火』です。

これは『ライト・スタッフ』を書いたノンフィクション作家のトム・ウルフが1987年に初めて出した小説です。当時、日本でも話題になったと思うのですが、滅茶苦茶に面白かった印象があります。最近、債券のことを勉強していた中で、虚栄の篝火の主人公が債券の売買をしている設定であることを知り、そういえばトム・ウルフの小説あったなぁと無性に再読したくなったものです。調べると現役本はもうなく、Amazonで中古本を取り寄せました。

何とまあぶっ飛んでいる描写で、凄まじいエネルギーの物語です。ポリティカリーコレクトの正反対に位置するようなセレブの本音をヒリヒリと露出させた階級、社会小説ですが、ノンフィクションの手法を知り尽くしたウルフだから成しえた映像のリアルを言葉で超えようとした精緻な表現の積み重ね、ぶったまげる面白さです。恩恵銀行から発泡スチロールのピーナッツが白眉、圧巻。35年前の小説ですが、これに比肩する現代小説が果たしてあるのかというリアルなパワーがあります。理屈ではない小説を読む喜びです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

犬養道子「アメリカン・アメリカ」

2018年05月20日 / 本

1948年9月のある夕べ、由緒あるこのユニオン・パシフィック特急の2等個室に、(何しろ4晩5日かけて行く大横断だから、1等も2等も個室寝室。特等はサロンつき2室。共同のシャワーから床屋設備まである列車)ひとりの日本人女子留学生が乗り込んでいた。持っているのは善意のアメリカ人友人の買ってくれたニューヨーク・ロスアンゼルス間片道切符1枚。東京マッカーサー司令部の判の入る占領下のパスポート。明らかに大戦のずっと前に購入したものとわかる流行おくれの小さなスーツケース。着ているものも物資乏しい敗戦の国で苦労してととのえたと一見わかる服。古い毛布を細工して縫った半コート。

乗りこむとすぐ、彼女は列車付黒人ボーイを呼んでベッドをつくってもらった。「まだ陽は高いよ、ミス(お嬢さん)」とボーイは言った。ボーイが出て行くのを待ちかねて彼女はベッドにもぐりこんだ。熱があった。咳ははげしかった。からだは痛かった。挫折した留学の夢。砕かれた青春の夢。心の痛みはからだの痛みを上まわり、これから行くべきカリフォルニアの結核病院のことすら彼女に忘れさせた。

列車がニューヨーク州西端の深く壮麗な渓谷にさしかかるころ、食堂車のベルが鳴った。が、彼女は食堂に行かなかった。あまりに苦しかったからでもあるが財布の中味が悲しくなるほど乏しかった(当時、奨学金学生に給与される小遣いは月10ドル。占領下の祖国からの送金は不可能であった)からでもある。翌日のひる、ノンストップだった列車はデトロイトに着いた。車体を洗い点検する2時間の停車時間に、他の乗客は自動車王フォードゆかりの町に行ってひるをすませた。しかしここでも彼女は食事をぬいた。さすがに空腹にたえかねて、彼女があのボーイを呼びトマトサンドイッチ(これは一番安くて、当時10セントであった)とオレンジジュース(当時3セント)をとりよせたのはその午後だった。翌日。オクラホマの大草原。疾駆する馬上のカウボーイの一群がはるかに見えた。彼女はもう一度ボーイを呼んでトマトサンドイッチとジュースをたのんだ。

「ミス。なぜ食堂に行かないのかね。食堂にも安いものはあるよ」

「気持ちがわるい。」

「病気かね、ミス。そうだ、病気だよ、あんた。どこまで行くね」

「モンロビア。モンロビアの病院・・・」

モンロビアは、終点ロスアンゼルスから、超特急のスピードでなら半時間ばかりの手前にある、1日に鈍行列車の客10人がいても今日はみいりがいいと駅長のよろこぶような小さな駅であった。が、その町は常夏清澄のカリフォルニアの中でもぬきん出て、空気のよい谷間にあったから、名だたる結核サナトリウムが10近くもひしめいて建てられていたのである。

「ふむ」

と黒人のボーイは呟いて姿を消した。

まもなく白人の車掌と一緒に戻って来た。

白人は娘に聞いた、「モンロビアに行きなさるって?ロスからどうやって?」

「バスで」

と留学生は言った、「バスは1日に何本出るかしら・・・この汽車がロスに着いたあと、すぐバスがあるといいんだけれど」

「バスは多かあないね」

と白人は言った。それきりだった。白人も黒人も行ってしまった。女子留学生も、それきり、この小会話のことは忘れてしまった、思い当たったのは、いよいよ明日の朝は終点ロスアンゼルスに到着すると言う夕方であった。紅と紫に燃えたつ美しくもおそろしいグランド・キャニヨンを渡りおえたとき、車内アナウンスがあったのだ。留学生は吐き気と咳になやまされながら、このときもぐったりとベッドに横になって聞いていた。アナウンスはこんなことを言いはじめた。

「車内の皆さまに申し上げます。列車は明朝終点に着きます。が、終点ロスアンゼルスの手前、時間にして30分の地点、モンロビアに-ご承知のとおり当列車はふつうなら終点までノンストップですが-1分間、停車いたします・・・」

へえ、停車するの、そんなこと知らなかった、と留学生はぼんやり考えた。それならそれとあの車掌、言ってくれたらよかったのに。が、次のアナウンスを耳にしたとき、彼女はびっくりして吐き気も忘れて起き上がった。

「・・・車内の皆さま、この列車には、病気で、モンロビアの病院に行く日本人留学生が乗っております。大へん苦しいらしいのです。ロスアンゼルスからバスでモンロビアに行くのは、彼女にとって大へんなことなのです。で、乗務員一同は昨日ワシントンの鉄道省本部に電報を打ち、彼女のための臨時停車の許可を乞いました。返事はただいま着きました。『停車せよ』と。『モンロビア駅長への連絡及び留学生のための担架手配は本省がすでに行った』と・・・ですから皆さま、明日の第一の停車駅はロスアンゼルスではありません。終点到着が数分おくれることもどうぞ御了承ください・・・」

いつか留学生は泣いていた。感動のあまりに泣いていた。

「ああ、デモクラシイとはこう言うものであったのか、コモン・マンの伝統とはこう言うものであったのか・・・これなら敗けても仕方なかった、敗けるのは当然だった・・・」と思いつつ、いつまでも彼女は涙をふいた。

翌朝。

閑散と小さなモンロビア駅には、駅長と、赤十字のしるしの上衣を着た人と、担架とが出ていた。

ふり向けば、あのボーイ、あの車掌、そして窓と言う窓には押しあいへしあいのぞく顔、顔。

「早くよくなるんだよ」「神のおめぐみを・・・」

「必ずよくなるから安心しなさい」

「元気でね」「勇気を忘れずにね」

中の何十人かは手をさしのべて、もう動き出した列車からホームへ名刺などを投げた。

「うちの番地だよ、困ることや不自由なことがあったらすぐしらせなさい」

「私に電話して頂戴・・・」

「たずねて行くよ・・・さようなら」

10ドル札を投げてくれた人もいた。

留学生は、抱くようにして担架にのせてくれた駅長の大きな手を握りしめてまた泣いた。

以来3ヶ年、千日の余。どこの馬の骨とも知れぬ、曾ての敵国の留学生は、サナトリウム中で一ばん、訪問見舞客の多い「幸な病人」であった。たった1日の休日である日曜日をさいて、丸3ヶ年、毎週欠かさず、見舞うと言うことは尋常ではない。その、尋常には出来ぬことを、アメリカのコモン・マンの数人はやり通したのであった。

「あの列車の一乗客より」の名で、クリスマスに、イースターに、いくつのプレゼントが贈られたことか、籍をおいた東部のカレジの「学生一同」からの毎月の小包みのおかげで、留学生はいつも新しいパジャマを着け、歯ブラシ石鹸のたぐいを買う必要を全く持たなかった。無名で医療費も送られて来た。

-留学生は私である。

そう、私があの大病にもかかわらず生きていま在るのは、アメリカのコモン・マンのおかげである。

命を助けられ、「発病の外国人学生は即刻帰国のこと」の法律を、それこそ身を以てはねつけて「薬も食物もまだ乏しい日本にこの病人を帰すことは出来ぬ」とがんばってくれた主治医以下おびただしい人々によって3ヶ年の療養をさせてもらった感謝のしるしに、アメリカの貧しいコモン・マンの子女の奨学金の一部にもと、私もまた無名で(すなわちコモン・マンの伝統にしたがって)ここ数年、新学年の季節にわずかの金を東部のカレジとサナトリウムに送りつづけている・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先日亡くなった犬養道子さんの『アメリカン・アメリカ』から導入の印象的なエピソードです。犬養さんの本は、学生時代に読んだ『人間の大地』とこの本が印象に残っています。会社のとある研修で講師の方がこの部分を読み上げたのを聴いて感動しました。よく覚えていないのですが、その先生からもらったのか、自分で買ったのかの本です。

残りの限られた時間の中でもう読まないだろう本は思い入れの強いモノも割り切ってブックオフに売っているのですが、この本は手放せずにまだ持っていました。

.

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

白石一文「神秘」

2017年12月16日 / 本

先日、みなとみらいで用事があった際、久しぶりにランドマークプラザ5階にある「くまざわ書店」に寄りました。ここは以前、手描きポップで推薦してある小説を手に取っていた懐かしい本屋です。

本屋さん、本好きの熱い想いがたっぷりと綴られた手描きポップ、文庫コーナーにまだありました。仕事終わりの高揚感もあり、とりあえず手描きものは全てを会計に持っていってしまいました。

そして、最近はまっている激安スーパー「ロピア」のセンター南店に行った際、駅隣接の「有隣堂」にもありました手描きポップ。こちらも全てお買い上げ。その結果、部屋に日本の小説を中心に15冊の文庫本が積み上がりました。

さてどれから読むか。15冊の中でこれまで本の題名をどこかで見た記憶があるのは、伊坂幸太郎の「ゴールデンスランバー」だけです。まずはこれにしました。いやあ、滅茶苦茶に面白かったです。最後は、ビートルズのアビーロードやポール・マッカートニーのライブ盤で「ゴールデンスランバー」やメドレーを聴きながら、しみじみと興奮しながら読み終えました。これはくまざわ書店の推薦本です。さすが、熊沢さん。

次はどうするか。小説は読むと決めた後はなるべく予備知識なしに読んで展開に驚きたいので、購入後は帯などは全て外してしまいます。そうすると本屋でちらっとポップを読んだことは忘れているので、一体、どういう本なのか全く分かりません。むしろ題名だけでは読みたくない、面白くなさそうな本ばかりです。

唯一、上下2冊に分かれていて一番ページ数の多い白石一文の「神秘」にしました。神秘なんて題名の小説は、手描きポップで知らなければ絶対に読まないと思います。

ちょっと言葉にならないくらい胸に沁みる本です。主人公は54歳、私ももう老齢の入り口なのでかなり共感、感情移入して読めました。面白くて、哲学的で、ワクワクして、神秘的で驚きです。こんなに真面目に丁寧に読んだ本は久しぶりです。最近は時間優先で面白くない部分はかなり乱暴に斜め読みで飛ばすのですが、最初から最後まで、何度かは少し戻ってじっくり読みました。

あやうくこんなに面白い本を読まずに死ぬところでした。こちらは有隣堂の推薦本、ユウリンさん、ありがとうございます。

本を読む喜び、幸せ。アマゾンも便利なのですが、こういう本屋に行きたいです。単なるアマゾンのための陳列店ではない本好きによる本好きのための本屋さん。

これから何か月か、年末年始を挟んで楽しい時間を過ごせそうです。3冊目は、容疑者X依頼久しぶりとなる東野圭吾の「聖女の救済」を今日から読み始めました。まだ50ページちょっとですが、有難いことに幸せな時間は続きます。

(後日分かったこと これらの手描きポップは書店のオリジナルではなく、出版社提供(?)の宣伝グッズでした。)

.

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

プルースト「失われた時を求めて スワン家のほうへⅠ」(高遠弘美訳)

2016年01月09日 / 本

マルセル・プルーストの長編小説「失われた時を求めて」、その第一篇「スワン家のほうへ」の第一部「コンブレー」。書籍版だと全14冊のうちの1冊目(約300ページ)を読み終えただけなのに、自分には訪れないとずっと考えていた読書体験の一区切りがやってきました。

世界屈指の名著であると言われているにも関わらず、その読みにくさから多くの断念者を生んできた小説。私もその一人というより、取り掛かることすらできずに始めの数十ページで中断してきました。

今回、高遠弘美氏の簡潔で芳醇な翻訳とキンドルというツールのおかげで、この長編の序章を幸せな気分で読み終えることができました。

この本の読みにくさは、飛躍する記憶・思考・博識、自然や建築物の描写などが長く複雑に絡み合っているからであると書かれていたし、私もそう感じていましたが、内容よりも翻訳のまずさ、これまでのものは文章がボンヤリし過ぎていたのが理由であることが分かりました。

高遠氏のコンパクトに区切るクリアな翻訳で、失われた原文の持ち味、ニュアンスもあるかもしれませんが、読者の中にくっきりと作者が見たものと同じ心の風景を蘇らせてくれます。

その上で、この小説が好きになるかどうか、それは読者の好みです。翻訳者の前口上に、この本がフランスで刊行されたのは1913年11月、パリの本屋でこの新刊本を手に取り、パラパラと眺める、何か感じて読みたいと思えば3フラン50サンチームを支払って家路を急ぎ、読み始める、これは一体何なんだろうと読み進めるうちにだんだん魅了される、それが読書であり、それがなくてどうして最後まで読み続けられるのか、とあります。

この本のまわりには、読み終えることを目的に全体の概要を理解したり、比較的読み易い章を先に読むことを勧めたりなど指南に溢れています。そうではなくて、1913年のフランス人同様に虚心坦懐にこの小説を味わってほしいという翻訳者の願いがこの小説を蔽っていた靄を取り払ってくれました。

プルーストやその時代に生きた人達とは、バックグラウンドが違うので、長く続く、教会など建築物や自然、教養の描写で読みにくいところはありますが、プルーストの文章の美しさ、イメージの豊かさに酔いしれるようになると分かりにくい箇所も苦になりません。そして、ところどころに出てくる人間の描写が鮮明で強い印象を与え、先のストーリーに期待を持たせます。この冒頭部分が最も読みにくい難所だと言われているようなので、この先はもっと読み易いのかもしれません。

一旦、この世界にどっぷり浸れると、読書がところどころで途切れても、すぐにこの世界に戻れます。キンドルであれば、どこでも気軽に読めるので尚更です。

前回チャレンジしたのが、鈴木道彦訳で始めの2冊をまだ持っていました。それぞれ5千円近くする単行本で1996年、1997年のものです。あれから19年。当時、いつの日か電子書籍で読み終えるなんて勿論想像すらできません。

高遠訳はまだ4冊しか刊行されていないようでこれから続きます。私もずっと読むことになるのか、それとも途中でお休みするのか分かりませんが、プルーストを満員電車の中で読むようになるなんて、こんなこともあるんだなと驚きです。次は第二部「スワンの恋」です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

村上春樹「ラオスにいったい何があるというんですか? 紀行文集」

2015年11月30日 / 本

村上春樹の熱心な読み手なら、次のような目次を眺めるだけで、この本がどれだけ面白くて、楽しい時間を過ごせるか容易に想像できるはずです。

チャールズ河畔の小径 ボストン1

緑の苔と温泉のあるところ アイスランド

おいしいものが食べたい オレゴン州ポートランド メイン州ポートランド

懐かしいふたつの島で ミコノス島 スペッツェス島

もしタイムマシーンがあったなら ニューヨークのジャズクラブ

シベリウスとカウリスマキを訪ねて フィンランド

大いなるメコン川の畔で ルアンプラバン(ラオス)

野球と鯨とドーナッツ ボストン2

白い道と赤いワイン トスカナ(イタリア)

漱石からくまモンまで 熊本県(日本)

私は随分前から村上春樹の小説を手に取ることはなくなっているのですが、小説以外の書き物である音楽を巡る小話、旅行記、ジョギングもの、オリンピックなどのイベントの取材・体験記、アメリカの小説・映画・雑誌記事・ゴシップの紹介などの面白さは絶対。大満足請け合いの鉄板の読み物です。

軽さとミーハー心を全面に出しながらも、しっかりと物事の本質を見ている視点は確かです。

この紀行文集は、以前滞在した場所を再訪した際の記録が多めに収められています。その土地への愛情がユニークな村上節でたっぷりと語られる。

行ったことのない土地、残念ながらもう行くことはないだろう土地ばかりなのですが、読み手までその国、その地方のファンにさせてくれます。

いろんな魅力はありますが、何といっても気軽に読めて幸せな気分にさせてくれる。ほとんどはJALのファーストクラス機内誌(そんなものがあるんですね)で発表されたものだそうですが、ファーストクラスに座って、市価1万円近いボトルの赤ワインを傾けながら、こんな書き物を読めたらさぞかしゴージャスな気分に浸れるでしょうね(ウトウトして機内誌を床に落としても、CAの方がそっと拾ってくれそうです)。私は主に家と満員電車の中で読みましたが、それでもとても幸せな気分になれました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

チャド・ハーバック「守備の極意」(土屋政雄訳)

2015年11月21日 / 本

またまた土屋政雄翻訳で知ったアメリカ人作家の小説、予備知識なくキンドルにダウンロードしたのですが、夢中になって読みました。ホームラン級の面白さです。

こんなに爽快でアメリカらしい小説を読んだのはいつ以来だろうか。原題は「ジ・アート・オブ・フィールディング」。グラブさばきの芸術とも訳せるでしょうか。守備の極意という苦渋の訳にも泣けます。

田舎育ちの地味な天才ショートストップが大学に入り、その上手さが話題になり、スカウトが押し寄せるようになる。夢の大リーグまで届くのか・・・単純な野球の物語かと思いきや(それでもよかったですが)、そうではなく、いろんな人間ドラマが同時に立ち上がり進行します。

スポーツ、大学生活、恋愛、人生の哀しさなどなどこれぞ青春小説です。こういう本を読みたい。

ウイスコンシン州の架空のウェスティッシュ大学野球部を舞台に繰り広げられるこの物語の背景には、メルヴィルの名作「白鯨」が影の脇役として存在しているのですが、タイミングよくすごく評判のよい新訳版が岩波文庫から出ていたので、「白鯨」と「守備の極意」を交互に読み進めるという幸せな読書体験ができました(キンドルだからこそ出来る家内外での交互読み、本当に便利です)。

余談となりますが・・・職場に新入社員が入ってくると、懇親会とかどこかのタイミングで卒業旅行はどこに行ったのという話題になります。最近多いのは、東南アジアや仲間で国内の温泉巡りをしたというものです。

自分がたまたま経験した選択を良しとする考え、他人も自分同様にすべきだという傲慢な発想は避けるべきだと重々承知の上で、最近の若者に大きな声で言いたいのは、「若いうちにアメリカに行っておけよ」ということです。

私は逆に東南アジアに行ったことはなく、また、親しい友人と温泉巡りをして友情を深めた経験もないのですが、アメリカの広大さ、自然の美しさです。そして、アメリカ人の明るさ、フレンドリーな親しみやすさ。ただ、そこそこ知ると、いろいろと感じるようになる人種差別の根深さなど。日本にいてはアジアにいてはおそらく体験できないスケールの大きな異文化があります。

なんて素晴らしい自然、人間、文化だろう。いろいろと深刻な問題を抱えていること、問題の発生源となっていることも承知していますが、それでもアメリカは地球上で最も憧れる尊敬する素晴らしい国です。

私は普段ほとんど野球を観ないので、偉そうなことは言えませんが、いくつか拘りはあって、野球は、太陽の下でするもので、ドーム球場なんて愚の骨頂、野球は屋内スポーツなのか、アホかと突っ込みたくなります。私はニューヨークのシェスタジアムしか経験はないのですが、アメリカの野球場の開放感、芝の美しさは最高です。

最近の飛行機事情は分からないのですが、正直、狭いエコノミー席に座っての搭乗12~16時間はかなりしんどいです。海外旅行のハードルの一つ。ビジネスクラスに座れるようになれればいいのですが(私は一度も経験がなく、ささやかな人生の目的の一つです)、何十万円という出費は、家族もいると簡単ではないと思います。若くて体力がありエコノミー席の狭さに我慢できるうちにアメリカに行っておくべきです。絶対に絶対に生涯忘れられない体験を得られます。

この小説を読みながらアメリカの素晴らしさを思い出していました。中年男性の余計なボヤキでした。

いろいろと切ない展開がありますが、最後は本題の野球でクライマックスへ。どうなるか、ハッピーエンドだと思うけど、さて・・・。

打って、捕球して、ファーストに投げる、これがどれだけ美しい行為で、そして難しい行為になるのか。野球賛歌です。

小説の中に村上春樹の本が登場します。私は随分長く村上春樹の小説から遠ざかっているのですが、こういう使われ方をするとは、評価、人気は本物なのでしょう。

「生まれて初めて給与小切手をもらった記念に、大学書店で買ったムラカミの新作だ。」「五十ヤードほど歩いてから本を落としてきたことに気づいた。」

読書の喜び、本の愉しさ、幸せな時間。自分は体験できなかった世界だけど心で共有できる嬉しさ、終わりが近づく寂しさ。そして、メルヴィルの「白鯨」はじめいろいろと関心が波及する多様さ。正真正銘の最高の一冊です。

ただし、一点だけ問題が・・・1冊2400円もします。上下で5千円弱。早川書房はもともと高いですし、結果いい本だったので納得できますが、5千円はちょっと高いです。権利の関係なのか、出版不況の影響か、普通なら値段を理由に敬遠されてしまいます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

カーレド・ホッセイニ「千の輝く太陽」(土屋政雄訳)

2015年10月22日 / 本

アフガニスタン出身でニューヨーク在住のカーレド・ホッセイニの小説です。大好きな土屋政雄翻訳の本を探している中で見つけて電子購入し、小説なのかノンフィクションなのかも知らずに読み始めました。

先日新聞にアメリカがアフガニスタンへの攻撃を始めてから15年、アメリカの戦争の期間としてはベトナムを抜いて最長になったとありました。

アフガニスタンは1973年に王制を廃止。その後混乱が続き、1979年にはソ連が侵攻します(著者は1980年に米国に亡命)。結局、撤退したのが10年後の1989年。ようやく独立国家として平定するかと思いきや、民族間紛争が激化。しかも大国が提供した武器が大量に残された中での部族どうしの争いは悲惨を極め、多くの市民が巻き込まれて犠牲となります。そして、憎しみ合いの中からタリバンやアルカイダが誕生する。

救世主と思われたタリバンも原理主義的な思想で市民を支配、大仏の破壊などで世界中から批判を浴びます。

混乱が続く中、2001年に同時多発テロが発生し、主犯と目されたアルカイダ、ビンラディンが潜むアフガニスタンへは現在までアメリカによる爆撃が続いています。

40年以上も紛争が続く国家の悲劇です。

沢木耕太郎の「深夜特急」を数年おきに読み直すのですが、今年の夏、電子書籍版では初めて読んで、改めてワクワクするような旅を堪能しました。

その中で、アフガニスタンは、ヒッピーの聖地の一つとしての首都カブールと、美しいシルクロードとが描かれます。本に年代の記載はないのですが、1970年代の前半らしいので、もう少し遅かったらこの旅・この本は生まれなかったことになります。

いつか行ってみたい外国はいくつもありますが、イスラエルやアフガニスタンへ行くことは、私の時代にはもう無理なのかもしれません。

こういう時代背景の中でのアフガニスタン、ヘラートとカブールでの物語。二人の女性が激動の中を力強く生きていく。美しい国土、家族の死、子供、忍耐、理不尽、ささやかだけど確かな幸せ、父の懺悔、マリアム。とにかく面白く、そして感動的。心が何度も揺さぶられます。

中東を舞台とした現代小説を読むのは初めてだと思いますが、その異文化の香りも楽しく、一方で逆境に歯を食いしばって生きる人間の営み、泥臭い崇高さは万国共通です。

余韻の長い読後感、最高の小説を読んだ充実感があります。この小説にめぐり合わせてくれた翻訳の土屋政雄氏にまたまた感謝です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |