大好きなクラシック音楽、本、美味しいお店、旅行などの記録です。

休日はソファの上でリラックス!

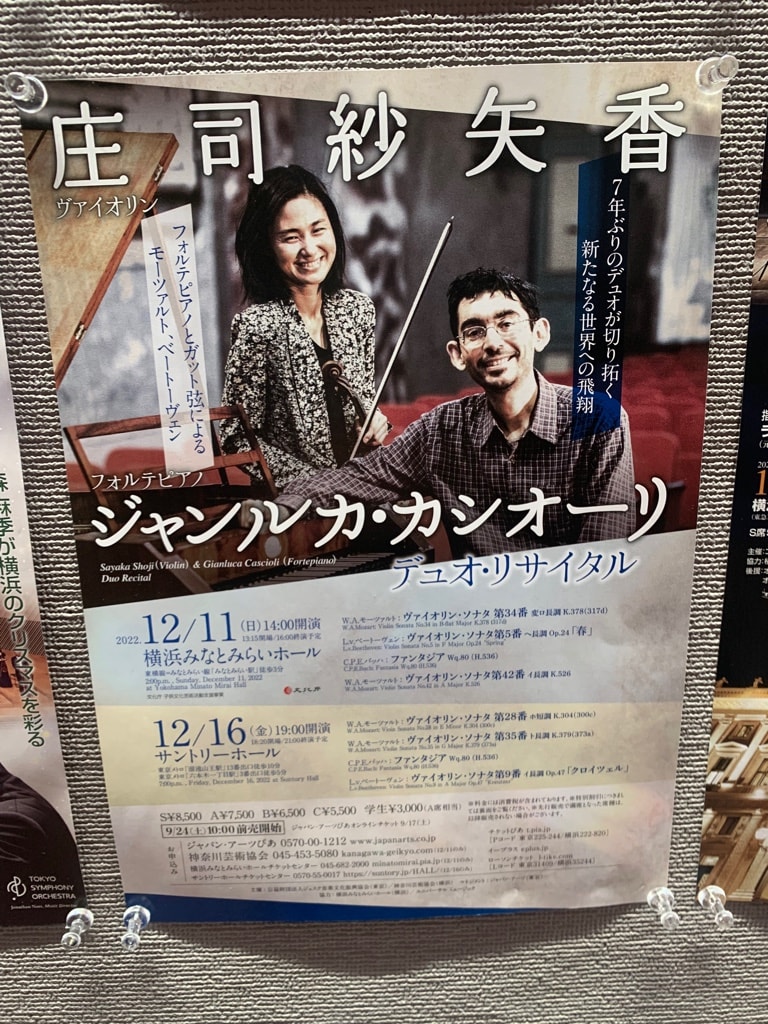

「庄司紗矢香/カシオーリ デュオ・リサイタル」(横浜)

CPE.バッハ ファンタジアwq80

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ 第42番

モーツァルト ヴァイオリン・ソナタ 第34番

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ 第5番「春」

庄司紗矢香とジャンルカ・カシオーリのコンサート、横浜のみなとみらいホールです。

ヴァイオリンのコンサートはほとんど経験がなく、1990年代に渋谷のオーチャードホームでやっていたモーストリー・モーツァルトでたしかレーピンを聴いて以来です。このジャンルは愛聴盤もほとんどないので普段は敢えて行かないのですが、庄司紗矢香、かつ値段も高くなかったのでお試し気分です。

みなとみらいホールは、以前、インバル/都響のマーラーシリーズの5回チケットを買ったのですが全くクラシックを聴きたくない期間になってしまい、今から考えると痛恨の全パスしてしまったので(名演だったらしい・・・4番のソプラノは森麻季・・・)、初めてとなります。2階席、左側からです。7割程度の入りです。

庄司は華奢ですが堂々とした振る舞い、貫禄あります。集中した厳しい表情。

まずはファンタジアでたっぷりとヴァイオリンの自己紹介です。ガット弦、クラシック弓がどうなのか分からないのですが、陰影ある響き、豊かな音色。

後半の34番。モーツァルトらしい旋律、安心の愉悦感。プログラムは人気曲ばかりでなくてもいいですが、やはりせっかくなので天国的なメロディも聴きたい。

スプリング。溢れる優しさ、人間愛、そして地球への陶酔の賛歌。実演を聴く喜びです。

カシオーリのフォルテピアノもコンパクトかつチャーミングで申し分ないです。

アンコールの叙情的な小品も絶品でした。

〔神奈川芸術協会Twitterより〕

アンコールは、CPE.バッハ ヴァイオリン・ソナタwq78第2楽章だそうです。

調べたところムローヴァとカニーノのバッハアルバムの最後に入っていました。いい曲ですね。繰り返し聴いています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

チェリビダッケ/ミュンヘン「ブルックナー交響曲第8番」

久しぶりの渋谷タワーレコード、調べると2017年以来のようです。クラシックはビルの7階、ジャズ、サウンドトラックなどとの同居になっていました。新譜を買うことはないので、まずは5年前同様にクライバーの掘り出し物があればですが、なんとそのものズバリのクライバー初出を謳うワゴンが・・・でもシューマンのピアノ協奏曲なのでこれはパスです。

結局、一番プッシュされていたチェリビダッケのブルックナー8番の1994年リスボンライブです。海賊盤を持っていますが、正規テープの発掘で音質は全然違うとのこと。5年ぶりの渋谷記念に購入です。

音は厚みと奥行きがあって確かにクリアです。上質の塗料を均等に刷毛で伸ばしているような中音サウンドは相変わらずでこのディスクだけで聴かれるものではありませんが、最上級の演奏であることは間違いありません。

第3楽章がいいことは分かっていましたが、第4楽章の強弱が絶妙で確かな進行の素晴らしさにも改めて気付かされました。最後の3音まで、もう言葉で言い表すことのできない超絶の領域です。

演奏時間は100分と長いのですが、遅さを感じさせない自然な流れ、呼吸があります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「田部京子ピアノ・リサイタル」(浜離宮朝日ホール)

ブラームス 4つの小品119

ベートーヴェン ピアノソナタ第32番

シューベルト ピアノソナタ第21番

〔アンコール〕

シューベルト 4つの即興曲899第3番

シューベルト アヴェマリア

田部京子の浜離宮コンサート。BBSの晩年の3作。どれも聴くのは2回目だと思います。録音でも聴き慣れているので、曲、解釈よりもホールでのピアノの響きを楽しむ。晩年の枯れた渋さというよりもいまだ若々しい創造性への共感。リリックでノーブルなタッチ、安心して音楽に浸れます。初めて2階席でしたが気のせいか此方の方が音がよく聞こえました。アンコールで4つの即興曲まで聴けたら満足です。

続けてきたBBSシリーズは一旦終了のようです。次回からはシューマン、ドビュッシー、現代物など。最近はこちらの方を好むのでこれからも注目です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

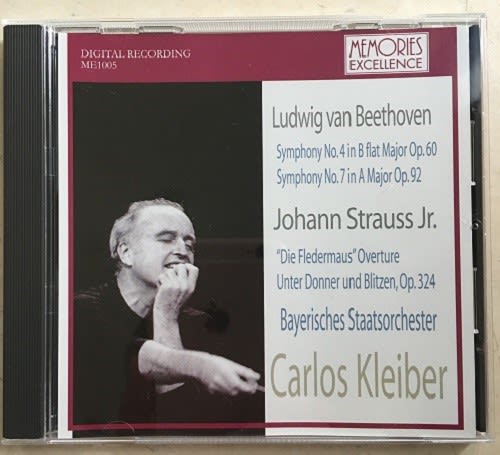

クライバー/バイエルン歌劇場管「ベートーヴェン 第4番 第7番」他

昨年はいろいろとあって趣味にはほとんど時間を割けなかったのですが、今年は少しだけ余裕ができて部屋の掃除などしていたところ、気持ちがすっきりシンプルになって、音楽を聴く余裕が出来てきました。

今はマーラーとベートーヴェンがしっくりきます。その関連で、久しぶりにクライバーがめちゃくちゃいいです。ベートーヴェンの4番と7番、何種類もある定番ですが興奮します。

今日、おそらく2年ぶりに渋谷のタワーレコードに行って、気になっていたCDを何枚か手に取った後、巡回していたところ、見たことのないクライバーCDがあり、どうしても聴きたくなりました。

凄いです。4番もですが特に7番がORFEO盤をしのぐ畳みかけるスピードで大興奮。これにシュトラウスのアンコール2曲。クライバーの十八番4曲セットは初めてです。たまりません。これが税込960円です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ムローヴァ「バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ集」

バッハの無伴奏の素晴らしい演奏を言葉で表現するのは難しいです。どんな言葉よりも、もっと大きく、もっと透明で、もっと深いものに感じます。ヴィクトリア・ムローヴァによる演奏です。残響の長い録音も相俟って、もともと曲が持つ神々しさが増幅されています。シェリングの演奏で聴ける地平線のどこまでもどこまでもずっと先まで広がる感覚とも違う、時空を超えた不思議な存在感があります。

2007年の録音。とてもいいという評判を読み、今頃になって聴いて驚いているところです。手許にあったアバド、ベルリンフィルとのブラームスのコンチェルト、東京ライブのディスクが1992年でした。まさに円熟の演奏です。

.

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「田部京子ピアノ・リサイタル BBワークス 第5回」(浜離宮ホール)

田部京子のピアノ・リサイタルを聴いてきました。

ブラームス 3つの間奏曲

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第23番「熱情」

(休憩)

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第32番

〔アンコール〕

バッハ 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 前奏曲1番

ブラームスと32番はCDで聴いているので、23番目当てでしたが、32番が特によかったです。

ブラームスは予想どおりの安定感のある瞑想的な音楽。うっとり聴いていつものように意識が混濁してもう少しで眠るところでした。

23番は力みのない非常にピアニスティックな演奏です。私は音が少々にごるのも気にせずブイブイ荒々しく演奏する骨太スタイルも好きですが、後ろに座っていた方は、普通は力任せに弾くんだよ、そうじゃないところが素晴らしいと話していたので好みです。

休憩後の32番。CDで何度も聴いていますがやはり実演はいいです。特に第2楽章の後半、右手が連打するところ。光の粒がキラキラと放たれるような響き。あれ、こんな音だったかないつも聴いているのは、何を聴いていたんだろう。帰宅してCDを聴き直して分かったのですが、録音では、ピアノ音の粒がそろっていて少し硬めの響きです。実演はもっと光り輝く音の粒でした。

ベートーヴェンはどんな思いでこの美しい最後のピアノ・ソナタを書いたんだろうなどと考えながら聴き入っていました。素晴らしい演奏です。

32番の後に弾く曲はないだろうからアンコールなしだと思っていたのですが、拍手を受けてピアノの前に座ります。ブラームスの小曲でもやるのかなと思いましたが、もう一人のB、バッハの平均律です。成る程。ひたすらに美しいピアノです。

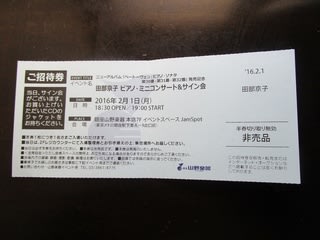

終演後、サイン会に長い行列ができていましたが、私は山野楽器のがあるので来年2月です。

今日も秋晴れの気持ちいい1日でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

田部京子「ベートーヴェン ピアノ・ソナタ 第30番 第31番 第32番」

週末なので銀座山野楽器のクラシックコーナーをぶらっと見て回って何もないなと帰ろうとしたところ、出口の脇に田部京子の新譜が大きく積まれていました。

大好きなピアニストによるベートーヴェンの30番、31番、32番。コンサートでも聴いたし、耳の幸せは鉄板のディスクです。後期ソナタ集は多くのピアニストによるものを持っていますが、日本人では内田光子以来だと思います。この演奏は珍しく覚えていて、湖の畔をとぼとぼ歩いているようないろんな情景が浮かんできて、内田光子の魅力を認識したものでした。

残響の少し長い録音。気持ちゆったりしたテンポの思索的な音楽。たっぷり間を持たせたりとこれまであまり聴けなかった表情付けもあり楽しいです。研ぎ澄まされた中太タッチのいい意味での無色なピアノが特徴だと思うのですが、単なるベートーヴェンの楽譜の再現ではなくて、田部京子の姿がうっすらと見えてくるようです。

楽想から瞑想的ですが力強い若々しさもある演奏です。以前、渋谷タワーレコードでのミニコンサートで晩年の作品は枯れているのではなくてこれまでの人生が全て詰まっている音楽だと話していたのを思い出しました。

始めは耳を澄まして注意深く聴いていたのですが、数年前、浜離宮ホールで30番(31番だったかも)を聴いていた時に感じたのと同じように、どういう演奏だとかそういう捉え方はどうでもよくなって、音楽にどっぷり浸かって、何か昔のことを思い出したり、このまま眠ってもいいなと思いながら聴きました。

素晴らしい演奏です。山野楽器のCDには、2/1のサイン会の券が付いていました。

12月5日、浜離宮ホールでのベートーヴェン&ブラームスのリサイタルの券も予約できました。23番「熱情」、32番、ブラームスの3つの間奏曲、とても楽しみです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ムーティ/シカゴ交響楽団「ヴェルディ オテロ」

ムーティ指揮シカゴ交響楽団によるヴェルディのオペラ「オテロ」です。2011年にシカゴのオーケストラ・ホールとニューヨークのカーネギーホールで演奏会形式で上演した演奏のライブ録音です。

冒頭の合唱にあるようにVITTORIA! 新コンビによる大勝利、輝かしい演奏、録音です。とてもライブ録音とは思えない、オケの厚くダイナミックな響きがきっちりと捉えられています。SACDであることがどのくらい影響しているのか分からないのですが、ゾクゾクするようなハーモニーの細部までクリアに聴こえます。

若手の抜擢とベテランのバランスよい起用に定評のあるムーティなので歌い手たちも万全です。個々の歌手名は最近はよく分からないのですが、テノール、バリトン、ソプラノの甘く伸びやかな声の饗宴に酔いしれます。シカゴ・シンフォニー・コーラスも素晴らしいです。

ヴェルディ最晩年の傑作、有名ないくつかのアリアや合唱もあるが全編が聴きどころとよく言われますが、それがよく理解できる充実した演奏です。

オテロの録音は難しいのか、意外とディスクは少なく、カラヤン盤、レヴァイン盤、チョン・ミュンフン盤を思い出します。聴き比べる気力はないのですが、録音も含めるとナンバー1ディスクの登場といえると思います。

やっぱりムーティはやってくれます。スカラ座辞任後、どうなったんだろうと心配していましたが、まだまだ現代最高のマエストロです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

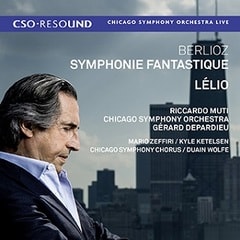

ムーティ/シカゴ交響楽団「ベルリオーズ 幻想交響曲」

秋になるとたまにはコンサートホールで音楽を聴きたいなあと公演予定を見てみます。今年のシーズンで行くのであれば、ムーティとシカゴ交響楽団の来日公演がいいなあなどとつらつら考えるのですが、踏み切れません。

何故かというと公演日である来年1月中旬に気分がクラシック音楽モードかどうか自信がないからです。

3年前、インバルと都響の新マーラーチクルス、1番から5番までの5公演セット券(横浜みなとみらいホール)をおそらく3万円くらいで購入したのですが、9月以降、音楽を聴きたい気分ではなく、結局、一度も行きませんでした。どれも名演だったようでディスク化もされています。しかも、4番のソプラノは大好きな森麻季で、今から考えると痛恨なのですが、当時の気分からはどうしようもありません。

先日、山野楽器に立ち寄り、クラシックの新譜コーナーを眺めていると、ムーティ指揮シカゴ交響楽団のベルリオーズ「幻想交響曲」のディスクがありました。ムーティの幻想ってなんじゃそりゃと、その時はそのまま帰ったのですが、久しぶりに大好きなマエストロの演奏を聴いてみたくなり、調べると、このコンビでの「オテロ」、「ヴェルディ・レクイエム」も発売されていました。折角なので3組とも聴いてみることにしました。

ムーティというと、2000年のミラノ・スカラ座との来日公演を観ました。その時の「リゴレット」と「運命の力」は私の僅かなクラシック音楽生鑑賞体験の中ではベストのものです。チケットは、確か5万9千円だったように覚えています。大変な金額ですが、当時独身最後の時期で自由に使えるお金があり、ムーティ指揮のヴェルディのオペラはミラノ現地でも入手困難と読んでいたので思い切りました。同時期にアバド指揮ベルリンフィルの「トリスタンとイゾルデ」もあり、こちらも思考停止してエイヤで買いました。

すると、なんと広島への転勤。結局、3公演とも新幹線代、ホテル代が追加となり、1回あたり10万円×3回というとんでもないことになりました。常識的金銭感覚をオーバーした出費に、間違ったことをしているのではないかと漠然とした不安に襲われましたが、今となってはいい思い出です。余談でした。

純音楽的なアプローチ、録音もよく弦がレガートで歌っているのが耳に心地よいです。ただ、あまりムーティらしくないというか特徴がないかなあと聴いていたところ、第4楽章、第5楽章ではムーティ節炸裂で、荒々しい追い込みが随所に聴かれて、これこれと満喫できました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

クルレンツィス指揮「モーツァルト コジ・ファン・トゥッテ」

切れのいいテンポの速い序曲。普通であれば大好きな旋律なのでもう少しゆっくりたっぷり聴かせて欲しいと思うところですが、早く歌を聴きたいので、気持ちに沿ったテンポです。

歌が始まるのですが、軽薄な感じに笑ってしまいます。皆で真剣にバカになろうとしたのでしょうか。「コジ・ファン・トゥッテ(女はみんなそうしたもの)」、婚約者がいながら言い寄られた男にすぐに恋に落ちてしまう浮気な女性2人(二組)の恋物語。ベートーヴェンがあまりにも不謹慎すぎると怒ったといいますが、オペラのストーリーとしては王道のお話し。

フィガロ同様に自然で繊細な歌。ちょっとたまりません。オケ、ピアノの表情の幅が更に大きくなっています。超超スローのレティタティーボのピアノはもうお約束です。

コジの良さは前作から想像できました。さて次はドン・ジョバンニです。演奏の極致までいった1987年のザルツブルクのカラヤンからもうじき30年。映像の中でカラヤンがレティタティーボは歌手が勝手にやりすぎだと怒鳴っていました。もしかしたらあれに比肩できる演奏に出会えるのかもしれません。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

クルレンツィス指揮/ムジカエテルナ「モーツァルト フィガロの結婚」

これは事件です。何てフレッシュな躍動感、今生まれたばかりのような音楽を聴く喜び。天才の楽譜に生命を吹き込んだクルレンツィスの天才。1786年に作曲されたオペラ、230年間も演奏され続けているのに、今、こんなに驚きの演奏を聴けるとは。

古楽器を使用した演奏も素晴らしいのですが、驚愕したのは、歌い手の自然で生き生きとした歌です。滑らかなフレーズ、激情した時のアグレッシブな声、ため息をつくようなかすれた声などこういう表情付けはこれまでもありましたがとにかく自然。こういう歌い方が一般にあるのか不勉強で知らないのですが、ヴィブラートを抑えていて、これまで聴いてきた歌い方と明らかに違います。刻まない、例えるならフルートのようなオケと一体となった歌い方です。コシ・ファン・トゥッテの冒頭でこういう歌い方を聴いたことはありますが、これを全編で聴くのは初めてです。

それと録音の関係なのか演奏なのか分からないのですが、低音部がズシンと響いて聴こえて音域の幅が大きいです。

また、楽器と歌が掛け合ったり、レティタティーボのピアノが、たまにつぶやくように葬送行進曲のように超超スローで語り始めたりと、これまで聴いたことのないフレーズに溢れています。どんなに優れた演奏でも3時間はちょっと長く、有名なアリア、合唱待ちで途中は飽きるのですが、この演奏は違います。

「クラブ・ステラ」のディスクガイドで知った演奏です。指揮者のクルレンツィスは、「ギリシャの鬼才、ついにその全貌を現わす。」とCDの帯にありました。

特薦されても、フィガロはこれまで何十枚と聴いてきて、何となく想像できるので初めはパスしていました。仮に一度聴いて感心したとしても、3時間かかるオペラを残りの人生でどれだけ聴く機会があるか。

ユーチューブで、このディスクのものか分からないのですが、オケのメンバーが立ってフィガロの序曲を生き生きと演奏している様子を観て、これはちょっと違うぞと、思わず注文してしまいました。

モーツァルトの天才を、音楽を聴くワクワクした喜びを、改めて知りました。推薦の柳沢功力氏に、指揮者のクルレンツィスに感謝です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

カール=ハインツ・シュッツ「モーツァルト フルート四重奏曲集」

日経新聞の夕刊で紹介されていたディスクです。モーツァルトのフルート四重奏曲集では通常反応しないのですが、現在のウィーンフィルの首席であることに加え、日本の村松フルート製作所の楽器を使用しているという内容に興味を覚えました。しかも、調べたところ共演者のヴァイオリンのアルベナ・ダナイローヴァは同じウィーンフィルの団員で史上初の女性コンサートマスターとのこと。女性団員が入ったことまでは知っていましたが、女性コンサートマスターとは。2011年かららしいので、ここ数年間はニューイヤーコンサート含めて映像で見ていないということです。最近のニューイヤーコンサートの指揮者はメスト、ヤンソンス、バレンボイムにメータでした、ちょっと惹かれないです。

村松フルート製作所は、埼玉県所沢にある製作所のようです。値段表があったので幾らくらいするのか眺めたところ、シュッツが使用している24金のものは本体価格が900万円、オプションがいろいろあるようなので1200万円とか1500万円でしょうか、世界的な奏者なので別仕様でもっと高額なのかもしれません。高いといえば高いですが、ヴァイオリンはものによっては億の単位なのでどうなんでしょうか。因みに一番安いもので本体25万円くらいでした。

本ディスクの説明書で、ウィーンフィルのフルート奏者は全員日本製を使用しているとありました。ガイヤの夜明けではないですが、意外な分野で世界に誇るべき日本の技術がありました。

モーツァルトのフルート四重奏曲集のディスクは、ベルリンフィル首席のパユのものを持っているのですが、正直、そんなに聴くディスクではないです。クラリネットやホルンのための曲に比べると残念ながら天国的な旋律には恵まれていない。久しぶりにパユ盤を聴くと輝かしい上品な旋律でいいなあと思いました。

初めて聴くカール=ハインツ・シュッツのフルートの音、もしかしたらウィーンフィルということで、パユのものとは違う素朴な音なのではないかとイメージしていたのですが、ほとんど印象は違いません。華やかで艶のある優しいフルートのサウンドです。当然、録音の技術が違うので聞こえ方に違いはありますが、素人の私には演奏の違いは分からない水準です。詰まらないということではなく、パユの演奏とほとんど印象が変わらないくらい超高水準の演奏です。

第4番とオーボエ四重奏曲のフルート版が親しみやすい旋律でよく聴こえました。

改めていうまでもなくオーケストラにおいてフルートは最重要パートの一つです。世界最高レベルのウィーンフィルで日本製のフルートが鳴り響いていることは本当に誇らしいことです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ブリュッヘン指揮18世紀オーケストラ「モーツァルト 交響曲第39番」

ブリュッヘンと18世紀オーケストラのモーツァルト最後の3つの交響曲集、2010年のロッテルダムでのライブ、約30年ぶりに再録音盤登場です。

3曲ともに素晴らしい演奏ですが、特に39番が好きです。

冒頭のたっぷりと低く大きく響くティンパニの連打と粒のそろった弦の絡み合い。そして、これ以上ない超スローで旋律を奏でるフルートを聴いていると、どこか別の世界へ連れて行かれるようで引き込まれます。恐るべきブリュッヘン、そしてモーツァルトの凄さです。

この2分半を聴くだけで素晴らしい演奏であることが確信できます。

リズムを強く刻んで語る表現と勇壮な旋律美とを高次元で融合したスケールの大きい光り輝くようなモーツァルトです。聴き慣れた音楽なのですが、ところどころにこれまで聴いたことのない歌い回し、リズム処理、合奏があり驚かせてくれます。

昨年亡くなった巨匠の75歳での演奏会ですが、同じ解釈の繰り返しとはしない若々しい探究心には感動です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

クライバー指揮/フィレンツェ五月祭管「ヴェルディ トラヴィアータ」

カルロス・クライバー指揮、フィレンツェ五月祭管弦楽団と合唱団のヴェルディ「トラヴィアータ(椿姫)」。1984年12月20日のライブです。渋谷のタワーレコードで推薦されていました。手書きポップでも突然発売された驚きの未発表音源とありました。

クライバーの椿姫といえば、コトルバスやバイエルン国立歌劇場との1977年のスタジオ録音が有名ですが、ライブは特別なクライバーです。試聴したところ、音もよく、劇場での生々しい雰囲気も良さそうで購入しました。

冒頭の悲しみを封じ込めたような序曲の繊細な響きはスタジオ録音と似通っていますが、その後の演奏は、ライブだけあって劇的な激しいリズム処理で、徐々に盛り上がっていきます。

木管をはじめとしてオケの音色もドイツオケと比べて明るい響きです。合唱も厚みがあって劇場で鑑賞しているような生々しさがあります。

また、拍手が止まないのに次の音楽を始めるので、音が聞こえないところがあります。クライバーらしい畳み掛けに興奮します。

ヴィオレッタのガスディアは迫真の歌唱、音楽だけでも十分に悲劇を感じられます。アルフレードのドヴォルスキーの艶のある美声も素晴らしいです。ジェルモンのザンカナーロも安定感ある歌い回しと役者が揃っています。

前半は、やっぱりオペラは歌だな、美声に聴き惚れる音楽なんだと思い聴いていたのですが、途中からクライバー節全開で歌とオケとが一体となった熱い熱い演奏です。さすがです。これがクライバーです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム演奏会「モーツァルトとプラハ」

慶應コレギウム・ムジクム・オーケストラと合唱団の協生館・藤原記念ホールでの無料の定期演奏会(?)です。

今回は、オペラ「ドンジョバンニ」からの数曲と後半「プラハ」交響曲です。最も好きなオペラと最も好きなシンフォニーをコンパクトに聴かせてくれるとなれば期待は膨らみます。

ホールは、1階は8~9割埋まり、2階に10人ちょっとくらいの入りです。

18:30~19:05

モーツァルト 歌劇「ドン・ジョバンニ」より

序曲

アリア カタログの歌

二重唱「お手をどうぞ」

ドンナ・アンナのアリア

合唱「乙女よ恋をするなら若いうち」

モーツァルト 歌劇「フィガロの結婚」より

第3幕フィナーレ内の合唱

<休憩>

19:20~20:00

モーツァルト 交響曲第38番「プラハ」

ドン・ジョバンニの序曲、「お手をどうぞ」、「乙女よ恋をするなら」は、モーツァルト好きなら、どんな演奏であろうと楽しめるし、質の高いオケ、ソリストのものとなればまさに至福の時間になります。

ドン・ジョバンニには数多の名演がありますが、ドキュメント映像の影響も強くて、どうしても1987年、1988年のザルツブルク音楽祭でのカラヤンの上演、録音を思い出してしまいます。

今日も序曲の始めの音が鳴った時、頭の中にカラヤンの映像がフラッシュバックされました。当然、ウィーンフィルの強靭な音とは違うのですが、慶應コレギウム・ムジクム・オーケストラも柔らかくてきびきびした響きです。

学生オケなのでメンバーは入れ替わっている筈ですが、バイオリンの合奏、音の魅力は聴くごとに向上しているように感じます。今回は特によかったです。

バリトンの西村圭市は安定感のある美しい声で安心して聴けました。素晴らしかったです。毒気のある低音が加わればもっと上の水準です。ソプラノの松下聡子も良かったと思います。もう少し声量、チャーミングさを求められたかもしれませんがここでは十分です。

弦の他ではオーボエ、フルート、ティンパもよかったです。ただ、毎回ですが、金管はアマチュアオケでは難しいようです。音が割れたり、不安定なところもありました。初めて見たバロック・トランペットの奏者2人は大変そうでした。

全般的には本当に素晴らしかった。演奏の質は後半が良かったのかもしれませんが、個人的な好みで前半の方が楽しめました。

プラハの第1楽章終了後の拍手は熱演への拍手として、第2楽章終了後の拍手はアレ?と感じましたが、決まりはないと思います。

いつもながら若い演奏者の力をうまくまとめた指揮の石井明氏の統率が素晴らしかったです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |