東の方に、山の横ほれるを見て、人に問へば、「八幡の宮」といふ。これを聞きて喜びて、人々拝みたてまつる。山崎の橋見ゆ。嬉しきこと限りなし。(紀貫之「土佐日記」から抜粋)

およそ一千年前のこと。土佐の国司の任期を終えた紀貫之が、一族郎党を引き連れて京の都に戻る船旅の模様を記した土佐日記の一節です。

淀川をのぼり山城国(京都府乙訓郡大山崎)にさしかかったところで、石清水八幡宮が鎮座する男山を見て皆で喜んでいる様子が伝わってきます。通常なら25日ほどで着くところを50日もかかった船旅のようでした。 先日、NPOの関係で京都府八幡市を訪ねた折、秋らしい陽気に誘われて、せっかく来たのだからと男山の山頂に鎮座する石清水八幡宮をお参りしました。

先日、NPOの関係で京都府八幡市を訪ねた折、秋らしい陽気に誘われて、せっかく来たのだからと男山の山頂に鎮座する石清水八幡宮をお参りしました。 今回は初めて裏参道を歩いて登りました。森の中を小鳥の囀りを楽しみながら石階段を一歩一歩進んでいきます。それは四国の歩き遍路の一場面のようでもありました。

今回は初めて裏参道を歩いて登りました。森の中を小鳥の囀りを楽しみながら石階段を一歩一歩進んでいきます。それは四国の歩き遍路の一場面のようでもありました。

そうこうするうちに、山頂方面に薄っすらと陽の光が見えてきます。四国ではこの何倍もの距離を延々と歩いて登りましたが、樹木の間から薄っすらと見える陽の光にほっとひと息ついたものでした。 石清水八幡宮は「創建以来、都の裏鬼門(西南の方角)を守護する王城鎮護の神、伊勢の神宮に次ぐ国家第二の宗廟」として知られ、とりわけ厄除開運のご利益にお参りが絶えません。さっそく南総門から入り御社殿にお参りをさせていただきました。

石清水八幡宮は「創建以来、都の裏鬼門(西南の方角)を守護する王城鎮護の神、伊勢の神宮に次ぐ国家第二の宗廟」として知られ、とりわけ厄除開運のご利益にお参りが絶えません。さっそく南総門から入り御社殿にお参りをさせていただきました。 そのあと、京都市内を一望できるという展望台に向かいました。目の前に京都を一望できる素晴らしい風景が広がります。望遠鏡をお持ちの方は平安神宮の鳥居まで見えると驚きの声。

そのあと、京都市内を一望できるという展望台に向かいました。目の前に京都を一望できる素晴らしい風景が広がります。望遠鏡をお持ちの方は平安神宮の鳥居まで見えると驚きの声。

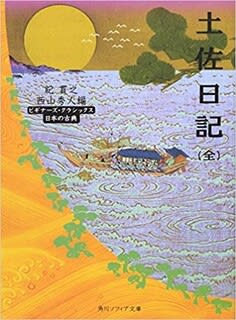

木津川と宇治川と桂川が合流し、淀川となって大阪湾に注ぐ、そんな場所でもあります。交通の要衝とはこのことでしょう。幾多の歴史を見つめて来た「八幡の宮」です。 「土佐日記」は、徳島から高知に向かう四国お遍路の参考資料として、角川ソフィア文庫(現代語訳)を何度か読んだことがありました。大津、浦戸、大湊、奈半、室津、泊.....。そのあと船は淡路島の南を東に進み大坂の和泉に向かいます。住吉明神、難波津、淀川、そして山崎へと進み、無事都に到着します。

「土佐日記」は、徳島から高知に向かう四国お遍路の参考資料として、角川ソフィア文庫(現代語訳)を何度か読んだことがありました。大津、浦戸、大湊、奈半、室津、泊.....。そのあと船は淡路島の南を東に進み大坂の和泉に向かいます。住吉明神、難波津、淀川、そして山崎へと進み、無事都に到着します。

ひょんなことから今回、ちょっとしたミニ歩き遍路を経験させていただきましたが、帰りはケーブルカーを利用しました(笑)。

◇ ◇ ◇

そんな楽しい経験をした9月の最終週でしたが、今週から秋季水彩画教室が始まりました。新たに5名加わり総勢40数名の大所帯。先生もあっちに行ったりこっちの来たりの大忙しでした。この日のテーマは秋の花。私は彼岸花を描いてみました。さあてこのあとどう仕上げよう?? 明日は毎月1回のフランス文学講座がありますので、一日早いブログ更新となりました。考えてみれば今年もあと3カ月しかありません。ほんとに時の経つのは早いものです。「落ち着いて、落ち着いて」。そう自分に言い聞かせています。

明日は毎月1回のフランス文学講座がありますので、一日早いブログ更新となりました。考えてみれば今年もあと3カ月しかありません。ほんとに時の経つのは早いものです。「落ち着いて、落ち着いて」。そう自分に言い聞かせています。

さて、9月19日は「敬老の日」でした。この日は町内会から70歳以上の方々に、子供たちのメッセージカードを添えて赤飯が配られました。国民の祝日に関する法律によれば、敬老の日とは「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」と定められています。一方で「老人の日」という言葉もあります。なんだろうと調べてみると、こちらは老人福祉法の範疇で「国民の老人の福祉についての関心と理解を深め、老人自らの生活の向上意欲を促す」ということなんだそうです。なにか省庁間の鬩ぎ合いのような気がしないでもありません。率直に長寿を祝い老人を敬い老人の福祉を考える「敬老の日」で良いのではないでしょうかねえ。

さて、9月19日は「敬老の日」でした。この日は町内会から70歳以上の方々に、子供たちのメッセージカードを添えて赤飯が配られました。国民の祝日に関する法律によれば、敬老の日とは「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」と定められています。一方で「老人の日」という言葉もあります。なんだろうと調べてみると、こちらは老人福祉法の範疇で「国民の老人の福祉についての関心と理解を深め、老人自らの生活の向上意欲を促す」ということなんだそうです。なにか省庁間の鬩ぎ合いのような気がしないでもありません。率直に長寿を祝い老人を敬い老人の福祉を考える「敬老の日」で良いのではないでしょうかねえ。 その19日は、台風14号が日本列島を縦断する日でもありました。朝のお散歩でお不動さんにお参りすると、お線香の種火を囲う小さな祠が風を避けるように向きを変え風よけが付けてありました。この祠、誰が管理しているのか分かりませんが、いつも風向きの微妙な変化を気遣いながら位置をずらしたりして灯火が消えないようにしてあります。なので、台風の直撃を受けた時以外は蝋燭の火が消えることはまずありません。祠自体の設計もそうですが、それを管理する方のご努力に頭が下がります。

その19日は、台風14号が日本列島を縦断する日でもありました。朝のお散歩でお不動さんにお参りすると、お線香の種火を囲う小さな祠が風を避けるように向きを変え風よけが付けてありました。この祠、誰が管理しているのか分かりませんが、いつも風向きの微妙な変化を気遣いながら位置をずらしたりして灯火が消えないようにしてあります。なので、台風の直撃を受けた時以外は蝋燭の火が消えることはまずありません。祠自体の設計もそうですが、それを管理する方のご努力に頭が下がります。 奥の院まで足を伸ばすと、長い階段の途中ドングリが落ちていました。秋ですねえ。さっそく何個か手に取って、休憩所の机の上に並べて写真を撮りました。来週から始まる秋季水彩画教室の画材にしようと思います。

奥の院まで足を伸ばすと、長い階段の途中ドングリが落ちていました。秋ですねえ。さっそく何個か手に取って、休憩所の机の上に並べて写真を撮りました。来週から始まる秋季水彩画教室の画材にしようと思います。 家に帰ると、台風到来を前に、植木鉢をガーデニングラックから下ろしたり、園芸用具が風で飛ばないようにしたり、3メートルにもなる皇帝ダリダが風で倒れないように支えをしたり.....。そんなとき夏の間に茂ったハーブが目に留まりました。レモングラス、ローズマリー、ラベンダー、そしてセージなど。ハサミで刈り取ったハーブは、乾燥させて冬場の楽しみになります。

家に帰ると、台風到来を前に、植木鉢をガーデニングラックから下ろしたり、園芸用具が風で飛ばないようにしたり、3メートルにもなる皇帝ダリダが風で倒れないように支えをしたり.....。そんなとき夏の間に茂ったハーブが目に留まりました。レモングラス、ローズマリー、ラベンダー、そしてセージなど。ハサミで刈り取ったハーブは、乾燥させて冬場の楽しみになります。 その夜は、刈りたてのフレッシュハーブティーをいただきながら、テレビで英国エリザベス女王の国葬の模様を見ていました。その会場となったウェストミンスター寺院は、若い頃に訪ねたことがありましたが、英国で出会ったイングリッシュガーデンこそ、私とハーブの出会いの場でした。以来、ハーブティーをいただくようになり、そのうち花壇の一画にハーブ畑を作り、自家製ハーブティーを楽しむようになりました。

その夜は、刈りたてのフレッシュハーブティーをいただきながら、テレビで英国エリザベス女王の国葬の模様を見ていました。その会場となったウェストミンスター寺院は、若い頃に訪ねたことがありましたが、英国で出会ったイングリッシュガーデンこそ、私とハーブの出会いの場でした。以来、ハーブティーをいただくようになり、そのうち花壇の一画にハーブ畑を作り、自家製ハーブティーを楽しむようになりました。 台風一過、と思いきや続いて台風15号がやってきました。ここ大阪も今日は朝から雨が降っています。それでも、あと1週間もすれば10月、神無月です。全国の神々が出雲大社に集まり各地の神々が留守になる月と言われます。出雲で教員の傍ら神主をしている甥も忙しい季節を迎えるのでしょう。

台風一過、と思いきや続いて台風15号がやってきました。ここ大阪も今日は朝から雨が降っています。それでも、あと1週間もすれば10月、神無月です。全国の神々が出雲大社に集まり各地の神々が留守になる月と言われます。出雲で教員の傍ら神主をしている甥も忙しい季節を迎えるのでしょう。 秋といえば、四国を歩いているときに出会った真っ赤なヒガンバナの姿を思い出します。都会地の公園で見かけるのと違い、毒々しいまでの妖艶な赤い花の前でしばし立ち止まってしまいました。

秋といえば、四国を歩いているときに出会った真っ赤なヒガンバナの姿を思い出します。都会地の公園で見かけるのと違い、毒々しいまでの妖艶な赤い花の前でしばし立ち止まってしまいました。 四国霊場第五十八番仙遊寺のTwitterに「黄色の彼岸花が咲きました」とのお知らせ。数日前には「前庭の白い彼岸花、咲きました」、その前には「彼岸花が咲き出しました」と赤い花の写真が添えてありました。

四国霊場第五十八番仙遊寺のTwitterに「黄色の彼岸花が咲きました」とのお知らせ。数日前には「前庭の白い彼岸花、咲きました」、その前には「彼岸花が咲き出しました」と赤い花の写真が添えてありました。 仙遊寺の宿坊に泊まったのは3年前のことでした。2泊3日で太山寺から国分寺までの8カ寺を巡る2日目の宿泊先です。延命寺、南光坊、泰山寺を経て、映画「ボクは坊さん」のモデル・白川蜜成住職がいる栄福寺へ。その後、深い森の中の傾斜のきつい坂道をふうふう言いながら歩いてやっと到着したのが、標高280メートルの作礼山に佇む仙遊寺でした。なんとお風呂が温泉だったのでよく覚えています。

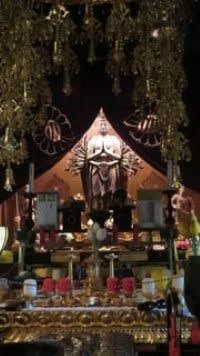

仙遊寺の宿坊に泊まったのは3年前のことでした。2泊3日で太山寺から国分寺までの8カ寺を巡る2日目の宿泊先です。延命寺、南光坊、泰山寺を経て、映画「ボクは坊さん」のモデル・白川蜜成住職がいる栄福寺へ。その後、深い森の中の傾斜のきつい坂道をふうふう言いながら歩いてやっと到着したのが、標高280メートルの作礼山に佇む仙遊寺でした。なんとお風呂が温泉だったのでよく覚えています。 翌朝6時、本堂で朝のお勤めがありました。ご本尊は千手観音菩薩ですが、30分ほどお経に耳を傾けながらグレゴリオ聖歌に近いものを感じたのは私だけでしょうか。ケルンの大聖堂を思い出してしまいました。

翌朝6時、本堂で朝のお勤めがありました。ご本尊は千手観音菩薩ですが、30分ほどお経に耳を傾けながらグレゴリオ聖歌に近いものを感じたのは私だけでしょうか。ケルンの大聖堂を思い出してしまいました。

ふだんTwitterはあまり使いませんが、四国遍路関係では、四国第57番札所栄福寺の白川蜜成住職などをフォローしています(笑)。秋が深まってくると、何かしらもう一度歩いてみたい衝動に駆られますが、どうなんでしょう?もう一度1200キロを歩く自信はありません。ただ、私にとって第二の人生の出発点にもなった四国八十八カ所は、私の心の奥深くにずしりと横たわっています。

ふだんTwitterはあまり使いませんが、四国遍路関係では、四国第57番札所栄福寺の白川蜜成住職などをフォローしています(笑)。秋が深まってくると、何かしらもう一度歩いてみたい衝動に駆られますが、どうなんでしょう?もう一度1200キロを歩く自信はありません。ただ、私にとって第二の人生の出発点にもなった四国八十八カ所は、私の心の奥深くにずしりと横たわっています。 我が家には、メダカのほか熱帯魚もいます。体長30センチほどのプレコ様、そしてグラミーが4匹。毎週1回、水槽の水を入れ替えるなどお手入れも大変ですが、熱帯魚とメダカさんが家の中に細やかな彩りを添えてくれています。

我が家には、メダカのほか熱帯魚もいます。体長30センチほどのプレコ様、そしてグラミーが4匹。毎週1回、水槽の水を入れ替えるなどお手入れも大変ですが、熱帯魚とメダカさんが家の中に細やかな彩りを添えてくれています。 ところで、今週は、横浜の次男君が遅めの夏休みを得て孫娘を連れて帰ってきています。3歳まぢかの孫娘の成長ぶりは目を見張るものがあります。4カ月前は単語を繋いで何とか自分の意思を伝えられる程度だったコミュニケーション力が、今は各段に向上して単語の前後の流れもスムーズです。そんな孫娘もこの秋には七五三を迎えます。今夜は、近所に住む学校帰りの孫次男君がやってきています。小学生と3歳の孫娘ですが、なんとなく意気投合です。

ところで、今週は、横浜の次男君が遅めの夏休みを得て孫娘を連れて帰ってきています。3歳まぢかの孫娘の成長ぶりは目を見張るものがあります。4カ月前は単語を繋いで何とか自分の意思を伝えられる程度だったコミュニケーション力が、今は各段に向上して単語の前後の流れもスムーズです。そんな孫娘もこの秋には七五三を迎えます。今夜は、近所に住む学校帰りの孫次男君がやってきています。小学生と3歳の孫娘ですが、なんとなく意気投合です。 その合間を縫って、私はと言えばNPO関係のお仕事、そして明日は2カ月後に迫った大学の同窓会の打合せで上洛します。この歳になると、こんな細やかな日常の変化にてんてこ舞いです。そんなわけで、今週のブログ更新はごく簡単な近況報告になってしまいました。

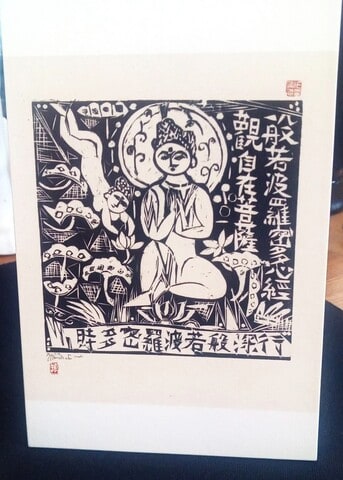

その合間を縫って、私はと言えばNPO関係のお仕事、そして明日は2カ月後に迫った大学の同窓会の打合せで上洛します。この歳になると、こんな細やかな日常の変化にてんてこ舞いです。そんなわけで、今週のブログ更新はごく簡単な近況報告になってしまいました。 作品名に「頌」とか「柵」の文字が多いので、どういう意味なんだろうと思っていたら「柵」について棟方の言葉が紹介されていました。「四国の巡礼の方々が寺々を廻られるとき、首に下げる、寺々へ納める廻札、あの意味なのです。この札は、ひとつひとつ自分の願いと信念をその寺に納めていくという意味で下げるものですが、わたくしの願所にひとつひとつ願かけの印札を収めていくということ、それがこの柵の本心なのです」。お土産に、飾れるはがき「『追開心経頌』より『自在の柵』」(1957年作)を買って帰りました。

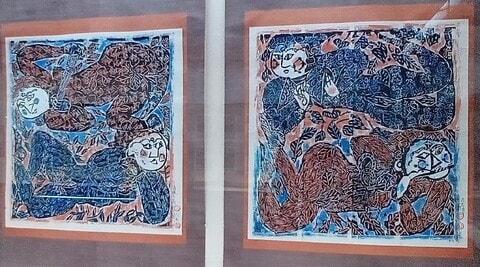

作品名に「頌」とか「柵」の文字が多いので、どういう意味なんだろうと思っていたら「柵」について棟方の言葉が紹介されていました。「四国の巡礼の方々が寺々を廻られるとき、首に下げる、寺々へ納める廻札、あの意味なのです。この札は、ひとつひとつ自分の願いと信念をその寺に納めていくという意味で下げるものですが、わたくしの願所にひとつひとつ願かけの印札を収めていくということ、それがこの柵の本心なのです」。お土産に、飾れるはがき「『追開心経頌』より『自在の柵』」(1957年作)を買って帰りました。 一方では、フィレンツェのウフィツィ美術館でみたボッティチェリ「ビーナスの誕生」に感銘を受けて制作した「貝族の柵」、ベートーヴェンの運命をテーマに制作した「運命頌」など、棟方ならではの自由奔放さを垣間見ることもできました。

一方では、フィレンツェのウフィツィ美術館でみたボッティチェリ「ビーナスの誕生」に感銘を受けて制作した「貝族の柵」、ベートーヴェンの運命をテーマに制作した「運命頌」など、棟方ならではの自由奔放さを垣間見ることもできました。

駅前に戻って、お昼に「のっけ丼」をいただいたあと、いよいよ送迎バスに乗って酸ヶ湯温泉に向かいました。この温泉を拠点に3日間、中日は奥入瀬、最終日は八甲田山に寄って帰阪、そんな小旅行です。

駅前に戻って、お昼に「のっけ丼」をいただいたあと、いよいよ送迎バスに乗って酸ヶ湯温泉に向かいました。この温泉を拠点に3日間、中日は奥入瀬、最終日は八甲田山に寄って帰阪、そんな小旅行です。 奥入瀬は、若い頃に一度来たことがあります。今回は、宿から十和田湖行きの路線バスに乗ってブナ林を走って1時間、奥入瀬に到着です。一日に二往復しかない路線バスですので、銚子大滝バス停で下車、しばし散策したあと、折り返しバスに乗って奥入瀬渓流館まで戻り、そこで昼食を兼ねて小休止。14:40発の2便目のバスに乗って15:38に酸ヶ湯温泉に戻りました。あとは、温泉に入って疲れを癒し、美味しい地酒に酔いしれました(笑)。

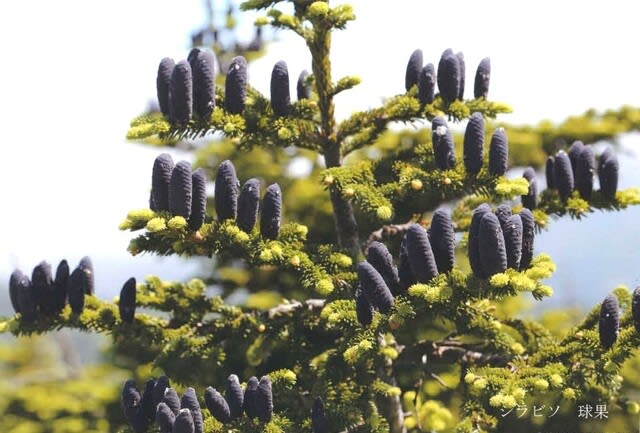

奥入瀬は、若い頃に一度来たことがあります。今回は、宿から十和田湖行きの路線バスに乗ってブナ林を走って1時間、奥入瀬に到着です。一日に二往復しかない路線バスですので、銚子大滝バス停で下車、しばし散策したあと、折り返しバスに乗って奥入瀬渓流館まで戻り、そこで昼食を兼ねて小休止。14:40発の2便目のバスに乗って15:38に酸ヶ湯温泉に戻りました。あとは、温泉に入って疲れを癒し、美味しい地酒に酔いしれました(笑)。 最終日は、宿の前から青森駅行きの路線バスに乗って八甲田山ロープウエイ駅前に向かいました。なんと八甲田山というお山はなく、いくつもの連なる山々を総称して八甲田山というのだそうです。標高1500メートルほどの山頂に着くと、遠くに津軽富士と言われる岩木山を望むことができました(写真では山頂が雲に隠れて見えません)。

最終日は、宿の前から青森駅行きの路線バスに乗って八甲田山ロープウエイ駅前に向かいました。なんと八甲田山というお山はなく、いくつもの連なる山々を総称して八甲田山というのだそうです。標高1500メートルほどの山頂に着くと、遠くに津軽富士と言われる岩木山を望むことができました(写真では山頂が雲に隠れて見えません)。 遊歩道の脇に、紫色のきれいな花が咲いていました。Googleレンズで調べたら、なんと悪名高いトリカブトでした。

遊歩道の脇に、紫色のきれいな花が咲いていました。Googleレンズで調べたら、なんと悪名高いトリカブトでした。 山を下り青森駅まで戻ったところで、空港行きバスの出発時刻まで暫し市内を散策しました。かつての青函連絡船が係留されている陸奥湾遊歩道の柵の上では1羽のカモメが羽休みをしていました。

山を下り青森駅まで戻ったところで、空港行きバスの出発時刻まで暫し市内を散策しました。かつての青函連絡船が係留されている陸奥湾遊歩道の柵の上では1羽のカモメが羽休みをしていました。 こうして青森の大自然を堪能した小旅行も終わりました。清々しい空気感、気持ち良い温泉、そして美味しい食事と地酒。これを機に東北の街々をもう少し巡ってみたいと思うようになりました。

こうして青森の大自然を堪能した小旅行も終わりました。清々しい空気感、気持ち良い温泉、そして美味しい食事と地酒。これを機に東北の街々をもう少し巡ってみたいと思うようになりました。