先週、インフルエンザ明けの講座仲間と、快気祝いという口実で河原町の居酒屋で一献傾けました。その帰り、京都BAL地下の丸善京都本店に立ち寄り、気になっていた黛まどかさんの新刊「私の同行二人~人生の四国遍路」(新潮新書)を連れて帰りました。

「波が引くたびにごろごろと大きな音を立て昔の遍路を彷彿とさせる。国道が整備された今はごろた石の浜を歩くことも波に攫われることもないが、太平洋に剥き出しになった一本道は、風雨の日や暑さ寒さの厳しい日は歩くのに難儀だ」(「私の同行二人」から抜粋)

以前歩いて結願した四国八十八カ所の風景が活き活きと蘇ってきます。このあたりは通称ゴロゴロ海岸といわれ、黒潮がうち寄せる波の音と、引く波に石がまきこまれて鳴り響く音があたりに響きわたるのです。

当時のブログは、こう記しています。「遠くに幾つもの岬が重なる山の麓を走る国道55号線。海岸に打ち寄せる波の音をBGM替わりに、ただひたすら歩き続けた3日間でしたが、高知県東洋町の野根を過ぎたあたりで、妙な音の変化に耳を澄ませました。ざあぁと打ち寄せる波の音のあとに、ゴロゴロォ~という音があたりに響き渡ります」(「修業の道場」土佐の国へ ~ 海辺の道をひたすら歩く」2018年3月15日)

当時のブログは、こう記しています。「遠くに幾つもの岬が重なる山の麓を走る国道55号線。海岸に打ち寄せる波の音をBGM替わりに、ただひたすら歩き続けた3日間でしたが、高知県東洋町の野根を過ぎたあたりで、妙な音の変化に耳を澄ませました。ざあぁと打ち寄せる波の音のあとに、ゴロゴロォ~という音があたりに響き渡ります」(「修業の道場」土佐の国へ ~ 海辺の道をひたすら歩く」2018年3月15日)

歩いたのは3月上旬の頃でした。黛さんが「漆黒の海に一筋の金色の道を描いて煌々と輝いていた」という秋のお月さんをご覧になった民宿「徳増」で、私は美しい夕陽を写真に収めました。なんと、夕食には地元料理マンボウのお刺身をいただきました(◎_◎;)。 もう一度歩いてみたい!。そんな思いがこみ上げてきますが...。

もう一度歩いてみたい!。そんな思いがこみ上げてきますが...。

黛さんは八十八カ所+別格二十霊場で1600キロを踏破されましたが、今の私には、もう一度1200キロを歩き通す体力はありません(-_-;)。 そこで思いついたのが、リタイア直後に参加していた京都府ウォーキング協会でした。培った「歩く力」がその後の歩き遍路に繋がったわけですが、さあてどうなんでしょう。試しに来月、2月例会に参加することにしました。テーマは「京で信念を貫いた女たち①~祇園下河原の芸妓・村山たか女」です。京都駅前から五条楽園、宮川町舞練場、祇園甲部歌舞練場、先斗町歌舞練場など、村山たか女が生きた花街を巡り、最後は京都御苑までの10キロを歩きます。

そこで思いついたのが、リタイア直後に参加していた京都府ウォーキング協会でした。培った「歩く力」がその後の歩き遍路に繋がったわけですが、さあてどうなんでしょう。試しに来月、2月例会に参加することにしました。テーマは「京で信念を貫いた女たち①~祇園下河原の芸妓・村山たか女」です。京都駅前から五条楽園、宮川町舞練場、祇園甲部歌舞練場、先斗町歌舞練場など、村山たか女が生きた花街を巡り、最後は京都御苑までの10キロを歩きます。

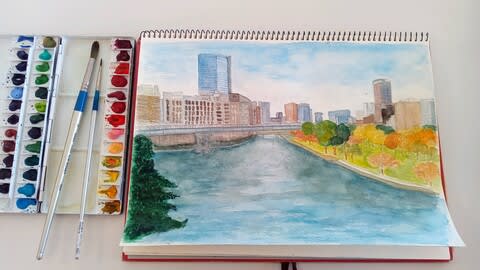

ただし、リュウマチ性多発筋痛症のためステロイド薬を投薬中の身なので、最近足の骨が弱くなっています。最後まで歩き通すことができるかどうか不安(笑)。 毎日お散歩を欠かさず、気の向くままに読書をしたり、草花と戯れたり、レコードを聴いたり、水彩画を描いたり、はたまたYouTubeでお能を楽しんだりしていますが(もちろん家事お手伝いも)、週に何日かふらっと出かけては、あっちに行ったりこっちに行ったり。これも私の健康法なんでしょう。きっと。

毎日お散歩を欠かさず、気の向くままに読書をしたり、草花と戯れたり、レコードを聴いたり、水彩画を描いたり、はたまたYouTubeでお能を楽しんだりしていますが(もちろん家事お手伝いも)、週に何日かふらっと出かけては、あっちに行ったりこっちに行ったり。これも私の健康法なんでしょう。きっと。

と言いつつ、炬燵に入ってミカンを食べながら旅行会社から届いたツアー案内「ヨーロッパ聖地巡礼の旅『サンティアゴ巡礼~フランス人の道』」に見入る私でありました(笑)。

<余録>参勤交代と『旅』

きのう、国際日本文化センター名誉教授の笠谷和比古先生から「参勤交代の歴史的意義~旅の実態」についてお話しを伺いました。参勤交代と言えば、時代劇で見るお殿様の江戸詣での場面が浮かんできますが、先生は、平戸藩6万石 松浦家藩主の日記資料(1676年と1800年)を例に、海路陸路ルート、宿泊地をお示しになりながら、お殿様が行く先々で藩主、名士、学者、知人、友人等との交流を深め、かつ各地の名所旧跡や民の暮らしぶりを見聞する機会にもなっていたと説きます。江戸時代の全国的な経済的発展、情報文化の発展に少なからず貢献していたことが伺えます。

私はこれまで、当時の農民、町人は藩に縛られ他国(藩)への旅が制限されていたと思っていたのですが、先生のお話しでは(一部の例外的な藩を除いて)比較的自由に行き来できていたとも言います。生まれ育った所とは違う風景、自然、空気感、人との出会いが、旅する人の心を刺激し豊かにしたのだろうと思います。近年「浪速の知の巨人」と称される町人学者にして本草家の名声高い木村蒹葭堂の存在など知る由もありませんでした。

明治新政府が誕生したからと言って、ガラガラポンとわずか数日のうちに人の心が変わり、近代日本が誕生したわけではありません。人の歩みは、輻輳的に、しかし着実に、そしてダイナミックに流れていくのだろうと思います。その原動力になったのが「旅」、つまり「歩く」ことではなかったか。 思えば遍路道のいくつかは昔の街道でもありました。そして、昔のお遍路さんは「重病を抱えた人、障害のある人、経済的に困窮している人、故郷にはいられない人」が多く悲しい時代でもありました。山深い遍路の道端に行き倒れたお遍路さんを弔む小さな墓石やお地蔵さんがひっそり佇んでいたことを思い出します。

思えば遍路道のいくつかは昔の街道でもありました。そして、昔のお遍路さんは「重病を抱えた人、障害のある人、経済的に困窮している人、故郷にはいられない人」が多く悲しい時代でもありました。山深い遍路の道端に行き倒れたお遍路さんを弔む小さな墓石やお地蔵さんがひっそり佇んでいたことを思い出します。

しかし、今では老若男女、海外からも多くの方々が何かを求めて歩いています。

小野龍光さんは初めてでしたが、香山リカさんと言えば、現代精神病理学の視点から西田幾多郎論を展開した『善の研究――実在と自己』という本を、ずいぶん昔に読んだことがありました。名の知れたお二人が何をきっかけにギアチェンジされたのか、

小野龍光さんは初めてでしたが、香山リカさんと言えば、現代精神病理学の視点から西田幾多郎論を展開した『善の研究――実在と自己』という本を、ずいぶん昔に読んだことがありました。名の知れたお二人が何をきっかけにギアチェンジされたのか、

境内では「大阪名物 玉子入り 1枚百円」のお好み焼き屋さんに長い行列ができていました。玉子やキャベツが値上がりしているご時勢なのに、ず~っと「1枚100円」で頑張っています。鶴橋の風月さんほど贅沢ではありませんが、鰹節もタレもたっぷりかかってこの値段。30分ほど並んで2枚をぺろりと平らげました。それでも200円です(笑)

境内では「大阪名物 玉子入り 1枚百円」のお好み焼き屋さんに長い行列ができていました。玉子やキャベツが値上がりしているご時勢なのに、ず~っと「1枚100円」で頑張っています。鶴橋の風月さんほど贅沢ではありませんが、鰹節もタレもたっぷりかかってこの値段。30分ほど並んで2枚をぺろりと平らげました。それでも200円です(笑)

謡曲の方は「巴」が終わってひと区切り。ケーキ屋さんで夕方遅くまで反省会をしました。次回の課題曲は「東北(とうぼく)」です。謡本によれば、都の東北院に咲く梅の花にまつわるお話しで、ワキは旅の僧、シテは梅の精(和泉式部の霊)。手許には、三宅秔一著「節の精解~よくわかる節の手引き」と藤波紫雪著「お謡ひ稽古の手引」がありますが、理屈よりも先ずは「聴くこと」そして「真似ること」。当面、YouTubeで探した曲を何度も何度も聴きながら、梅の精の思いに近づきたいと思っています。

謡曲の方は「巴」が終わってひと区切り。ケーキ屋さんで夕方遅くまで反省会をしました。次回の課題曲は「東北(とうぼく)」です。謡本によれば、都の東北院に咲く梅の花にまつわるお話しで、ワキは旅の僧、シテは梅の精(和泉式部の霊)。手許には、三宅秔一著「節の精解~よくわかる節の手引き」と藤波紫雪著「お謡ひ稽古の手引」がありますが、理屈よりも先ずは「聴くこと」そして「真似ること」。当面、YouTubeで探した曲を何度も何度も聴きながら、梅の精の思いに近づきたいと思っています。

街道沿いの至る所で、手づくりの店、こだわりの店が並びます。一番お客が集まっていたのは、なんと野菜を売るお店でした。昨今キャベツひと玉が600円にもなる時節がら、葉物野菜が一袋100円、白菜半分200円、カボチャ1個250円と格安だったので、我が家もついつい並んでカゴに一杯のお野菜を買いました。その運び役は私??(笑)。

街道沿いの至る所で、手づくりの店、こだわりの店が並びます。一番お客が集まっていたのは、なんと野菜を売るお店でした。昨今キャベツひと玉が600円にもなる時節がら、葉物野菜が一袋100円、白菜半分200円、カボチャ1個250円と格安だったので、我が家もついつい並んでカゴに一杯のお野菜を買いました。その運び役は私??(笑)。 江戸時代に宿屋を営み淀川三十石船の船待ち宿としても繁盛したという「鍵屋」さんにも立ち寄ってみました。街道沿いには所々に低層階のビルや近代的な住居も新築され、景観的にはやや影が薄くはなっていますが、地域の皆さんで歴史的な街並みの保存に努めていらっしゃいました。残したい風景のひとつです。

江戸時代に宿屋を営み淀川三十石船の船待ち宿としても繁盛したという「鍵屋」さんにも立ち寄ってみました。街道沿いには所々に低層階のビルや近代的な住居も新築され、景観的にはやや影が薄くはなっていますが、地域の皆さんで歴史的な街並みの保存に努めていらっしゃいました。残したい風景のひとつです。 帰り際、駅に置いてあった京阪電車沿線情報誌「K PRESS」を手に取ると、京阪沿線魅力再発見2025「ぶらり街道めぐり~祈りの道編」と題する歴史講座の案内が掲載されていました。帰りの電車の中で、3月講座「京街道から東海道へ~大坂・枚方から大津へ」の受講を申し込みました。

帰り際、駅に置いてあった京阪電車沿線情報誌「K PRESS」を手に取ると、京阪沿線魅力再発見2025「ぶらり街道めぐり~祈りの道編」と題する歴史講座の案内が掲載されていました。帰りの電車の中で、3月講座「京街道から東海道へ~大坂・枚方から大津へ」の受講を申し込みました。

年末にヤフオクで落札していた古書「観世流改訂謡本45冊まとめ売り」も一昨日届きました。半額クーポンが使えたので、なんと送料込みで1,614円と格安でゲット。大正15年3月印刷発行ですから、およそ100年前に市販された謡本です。

年末にヤフオクで落札していた古書「観世流改訂謡本45冊まとめ売り」も一昨日届きました。半額クーポンが使えたので、なんと送料込みで1,614円と格安でゲット。大正15年3月印刷発行ですから、およそ100年前に市販された謡本です。

お正月気分が抜けきらない中で明日から三連休。新年早々ゆったりまったりの船出です。遠いお国では、グリーンランドやパナマ運河を我が物にしようとするお方もいらっしゃいますが、さあてどんな1年になりますことやら。

お正月気分が抜けきらない中で明日から三連休。新年早々ゆったりまったりの船出です。遠いお国では、グリーンランドやパナマ運河を我が物にしようとするお方もいらっしゃいますが、さあてどんな1年になりますことやら。

恒例の御神籤は「中吉」と出ました。第四十三番「誠」。「どんな人生になるかは 誰にもわからない どんな人生にするかは あなただけが分る 誠の心を持って生きよ 嘘や上辺の言葉は 自分自身も裏切る」と記されていました。この歳になると、なんとなく納得してしまいます。

恒例の御神籤は「中吉」と出ました。第四十三番「誠」。「どんな人生になるかは 誰にもわからない どんな人生にするかは あなただけが分る 誠の心を持って生きよ 嘘や上辺の言葉は 自分自身も裏切る」と記されていました。この歳になると、なんとなく納得してしまいます。 境内に張り出されていた運勢表をみると、金曜星(五黄)「末吉」とあります。「何事にも障りある難しい年だが、信心あれば情熱と努力で福大いに来る」。続いて「7・8・9・10月は近親関係に注意する事」と意味深な詞も。ケセラセラ(なるようになるさ)とお気軽に生きて行くか否か(笑)。

境内に張り出されていた運勢表をみると、金曜星(五黄)「末吉」とあります。「何事にも障りある難しい年だが、信心あれば情熱と努力で福大いに来る」。続いて「7・8・9・10月は近親関係に注意する事」と意味深な詞も。ケセラセラ(なるようになるさ)とお気軽に生きて行くか否か(笑)。 ところで、この年末年始には子や孫が全員集合しました。小さなお家が壊れそうな騒々しさでしたが、私自身が大家族の中で育ちましたので、今年も何事もなく新年を迎えることができたことに感謝です。来年から大学受験生が現れるので、こんな大騒ぎも今年が最後かもしれません。

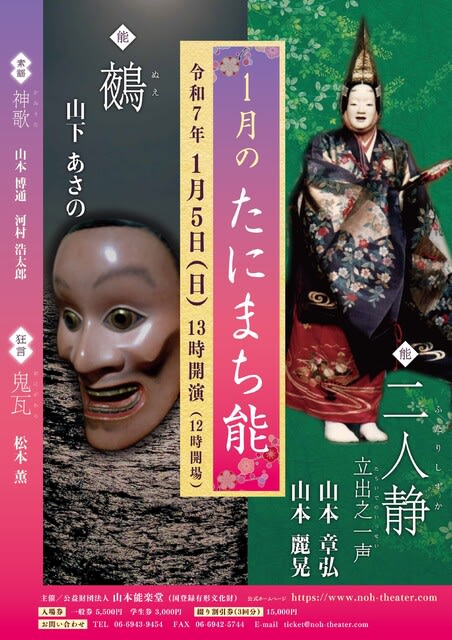

ところで、この年末年始には子や孫が全員集合しました。小さなお家が壊れそうな騒々しさでしたが、私自身が大家族の中で育ちましたので、今年も何事もなく新年を迎えることができたことに感謝です。来年から大学受験生が現れるので、こんな大騒ぎも今年が最後かもしれません。 きょう最後の来客を送り出し、ふだんの静けさを取り戻した我が家です。来週から「たにまち能」「神経内科検診」「謡曲同好会新年会」「脳ドック」と続きます。月末には中之島の懐徳堂古典講座(「象徴劇としての能『杜若』」全3回+大槻能楽堂)が始まります。

きょう最後の来客を送り出し、ふだんの静けさを取り戻した我が家です。来週から「たにまち能」「神経内科検診」「謡曲同好会新年会」「脳ドック」と続きます。月末には中之島の懐徳堂古典講座(「象徴劇としての能『杜若』」全3回+大槻能楽堂)が始まります。