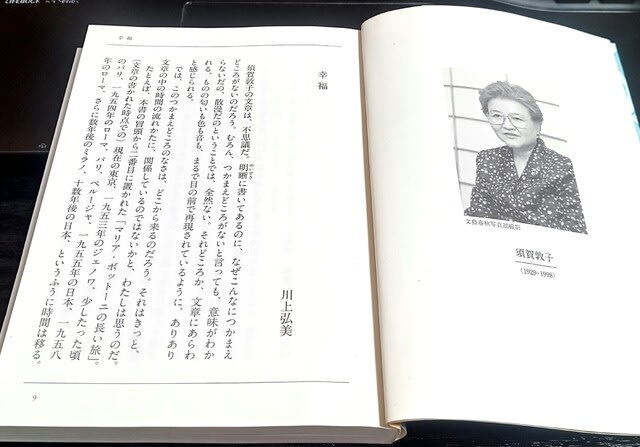

須賀敦子は「ユルスナールの靴」のプロローグで、「きっちり足にあった靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ」と言います。「森の生活」を著したヘンリー・ソローは「歩く」の中で、「私は人生において”歩く”とか”散歩”の術を理解している人にはほんのひとりかふたりしか出会ったことがありません。こういう人はいわばさすらうsauntering才能をもっているのでした」と記しました。・・・なにやら小難しい書き出しになってしまいましたが、私の好きな言葉です。

ゴルフもランニングもしないしジムにも通わない私が、唯一こだわっているのは「歩く」ことです。数年前に四国八十八カ所を歩いたのもその流れです。そんな私は今も、用事のない日には朝と夕に歩きます。四季折々の街の空気を肌で感じながら、歩くという全身運動から脳みそに心地よい刺激を得て心身ともにリフレッシュします。

今朝も2時間ほど歩いてきました。途中、お不動さんに立ち寄るのが日課ですが、境内では迎春の準備が着々と進んでいました。本堂、奥の院、大師堂を巡ったあと、毎日コースを変えて街を徘徊します(笑)。 夕方は別のルートで1時間ほど歩きます。今日のようにお天気が良いと、高台から遠くに夕暮れどきの大阪市内を一望することができます。冬至を過ぎてこれから少しずつ昼の時間が長くなっていきます。

夕方は別のルートで1時間ほど歩きます。今日のようにお天気が良いと、高台から遠くに夕暮れどきの大阪市内を一望することができます。冬至を過ぎてこれから少しずつ昼の時間が長くなっていきます。 ところで先日、庭師さんにやっと庭木の剪定をしていただきました。若い庭師さんですが、丁寧な仕事ぶりが気に入っていて、毎年お願いしています。剪定作業のときに収穫してもらったジャンボレモンの実が7個。いつもはレモン風呂になりますが、今回はあまりにも良い実なので、砂糖漬けにしました。細かく切って瓶に入れてお砂糖を加えてしばらくすると、瓶の底にレモン汁が溜まります。さっそくホットレモンを作ったら、とても美味しく心身ともにシャキッとしました。この冬は風邪やインフルエンザなど感染症に心配しなくて良いかもしれません。

ところで先日、庭師さんにやっと庭木の剪定をしていただきました。若い庭師さんですが、丁寧な仕事ぶりが気に入っていて、毎年お願いしています。剪定作業のときに収穫してもらったジャンボレモンの実が7個。いつもはレモン風呂になりますが、今回はあまりにも良い実なので、砂糖漬けにしました。細かく切って瓶に入れてお砂糖を加えてしばらくすると、瓶の底にレモン汁が溜まります。さっそくホットレモンを作ったら、とても美味しく心身ともにシャキッとしました。この冬は風邪やインフルエンザなど感染症に心配しなくて良いかもしれません。  剪定作業が進んでいる間、熱帯魚のお住まいを掃除しました。水槽の主はジャンボプレコさんです。15年ほど前に「水槽の掃除屋さん」として売られていた時は5㎝ほどの大きさでした。今ではなんと30センチです。時間が来ると餌のおねだりをするほど慣れています。2匹のグラミーと仲良く暮らしています。

剪定作業が進んでいる間、熱帯魚のお住まいを掃除しました。水槽の主はジャンボプレコさんです。15年ほど前に「水槽の掃除屋さん」として売られていた時は5㎝ほどの大きさでした。今ではなんと30センチです。時間が来ると餌のおねだりをするほど慣れています。2匹のグラミーと仲良く暮らしています。 先週末の土曜日には、京都の東寺で開かれた弘法市に行ってきました。「終い弘法」とあって大勢の人で賑わっていました。骨董品や陶器、植木、お花、お正月準備の店などを見て回りましたが、寒い中あっつあつでアンコがいっぱい入った鯛焼きが美味しかったです。

先週末の土曜日には、京都の東寺で開かれた弘法市に行ってきました。「終い弘法」とあって大勢の人で賑わっていました。骨董品や陶器、植木、お花、お正月準備の店などを見て回りましたが、寒い中あっつあつでアンコがいっぱい入った鯛焼きが美味しかったです。 今週の水曜日、大阪天満宮の終天神(しまいてんじん)の日には、天神橋筋商店街にある寄席「繁昌亭」に行ってきました。鼎談「宗教学と落語」(釈徹宗×高島幸次×桂春若)、そして5人の落語家さんのお話しを聞いて今年の笑い納めです。テレビでも時々取り上げられる中村屋のコロッケを頬張り(なんと外国人が列をなしていました。どこで知るのでしょうね)、夕食は「お好み焼き」がメインと、こてこての大阪文化を楽しみました。

今週の水曜日、大阪天満宮の終天神(しまいてんじん)の日には、天神橋筋商店街にある寄席「繁昌亭」に行ってきました。鼎談「宗教学と落語」(釈徹宗×高島幸次×桂春若)、そして5人の落語家さんのお話しを聞いて今年の笑い納めです。テレビでも時々取り上げられる中村屋のコロッケを頬張り(なんと外国人が列をなしていました。どこで知るのでしょうね)、夕食は「お好み焼き」がメインと、こてこての大阪文化を楽しみました。

こうして2024年という年は淡々と幕を閉じようとしています。昨日は終日家にいて、家内が買い替えたパソコンのセッティングのお手伝い。プリンターの機種が違っていたためインクの無駄が多かったのですが、今回から私専有のプリンターを共有するWi-Fi設定も無事終わりました。気分を良くしたところで、お正月用に島根県の老舗酒屋に初しぼりの新酒「七冠馬」を注文しました。この日本酒はことし6月、母の50回忌で帰省した際に寄り道した中国山地の山奥にある小さな温泉宿「たなべ」でいただいたものです。そして最後に、年明けに受診する健康診断(脳ドック+癌検診+聴覚検査)を申し込みました(笑)。

・・・そうこうするうちに、ふだん静かな我が家に子や孫を含めて14人が集います。

◇ ◇ ◇

さて、ブログ「心の風景」も、きょうが年内最後の更新になります。この1年、この拙いブログにお越しいただきました皆様には心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。

◇ ◇ ◇

<番外編>

窮地のJR木次線、出雲坂根に漫画で力を!木次線応援コミックス制作へ

https://readyfor.jp/projects/sakanecomic

「木次線の未来 漫画で照らす~編集者・江上英樹さんら制作へCF募る」。12月の半ば、デジタル朝日新聞島根県版にこんな記事が載っていました。利用者の低迷で廃線が取り沙汰されているJR木次線(島根県松江市~広島県庄原市)にスポットを当てたクラウドファンディング(目標額300万円)です。

「木次線の未来 漫画で照らす~編集者・江上英樹さんら制作へCF募る」。12月の半ば、デジタル朝日新聞島根県版にこんな記事が載っていました。利用者の低迷で廃線が取り沙汰されているJR木次線(島根県松江市~広島県庄原市)にスポットを当てたクラウドファンディング(目標額300万円)です。

今夏、JR西日本の山陰支社長が、スイッチバックを含む出雲横田駅から備後落合駅の間の在り方を議論する場が必要と述べたことから現実味を帯びてきました。標高564mの出雲坂根駅から標高724mの三井野原駅に向かう急こう配を三段式でジグザクに登っていくスイッチバック線の停留場・出雲坂根駅をテーマに、漫画をつくって存続の機運を高めようという取組みです。私も小学校の遠足で乗ったことがあります。数年前にも帰省の折に遠回りをして乗りました。上の写真はそのときに撮ったものです。しかし、そこには少子高齢化のしわ寄せがじわじわと迫る悲しい現実があります。

キックオフして10日あまりで目標額の50%に達する勢いです。私もわずかながら支援をさせていただきました。なんとか目標額を達成してほしいと願いながら、新しい年を迎えます。