2015年5月28日(木)

今日も好天、連泊した奈良・新大宮駅前のビジネスホテルを8時に出る。近鉄奈良線の

新大宮駅8時8分発に乗り、昨日と同様大和西大寺駅と橿原神宮前駅で乗り換え、飛鳥

(あすか)駅に9時4分に着いた。

今日の前半は飛鳥駅の東南方の檜隈寺跡(ひのくまじあと)とキトラ古墳めぐりの予定

で、9時10分に出発した。

駅前の交差点で国道169号を渡り、東に少しで南に延びる飛鳥周遊歩道に入る。

車の通行を気にせずに済むので、周辺の風景を眺めながら安心して進める。飛鳥の田植

えは6月に入ってからのようで、昨日と同様周辺の田んぼにもまだ水が入っていない。

御園集落の東部を経て、東側の家並みや山並みを見ながら台地にある檜隈集落へ。

落ち着いたたたずまいを見せる瓦(かわら)屋根の民家の間を進み、集落を南に抜ける

と「明日香村近隣公園」が見えてきた。

まだ完成して間もないようだが、広い敷地に多目的グランドや休憩施設などが望まれる。

最初の目的地、檜隈寺跡は集落を抜けて南東にすぐ、於美阿志(おみあし)神社の境内

にある。

檜隈は、応神天皇の時代に百済(くだら)から渡来した阿智使主(あちのおみ)が居住

したと伝えられ、於美阿志神社はその阿智使主を祭神としているとか。「日本書紀」の天

武天皇朱鳥元年の条に、「檜隈寺」の寺名が記されているという。

於美阿志神社の社殿左手の草地には講堂の塔石が並んでいて、寺跡からは7世紀末の瓦

が出土しているらしい。

社殿右側の塔跡には上層の一部を欠いた十三重塔石が残り、国の重要文化財に指定され

ている。

講堂跡からは北東の展望が開け、すぐ下に復元された3棟の竪穴住居が並んでいる。一

帯は公園として整備するようで、北側には新しい建物を建設中だった。

東北方の田んぼの向こうに、緑濃い森が望まれる。肉眼では認識しにくいが、デジカメ

のズームを利かせてみたら、どうやら文武天皇陵のよう。

神社を出てさらに東南へ。東側から広い車道が近づく辺りに、昨日も幾つか見たような

小さな石仏が祭られていて、この地の信仰の深さがしのばれる。

大根田バス停付近でその広い車道に入り、キトラ古墳に向かう。東側に大根田集落が、

行く手には整備されたピークが見える。

キトラ古墳かと近づくと囲いがしてあり、キトラ古墳周辺地区の公園の整備中の立て札

が立つ。工事担当者に聞いたら、古墳はこの先だという。道路の反対側も広く工事が進め

られていて、かなり大規模な公園ができそう。

緩やかに下る道路が右カーブする辺りで、左に入る道がある。一帯も工事中だが、キト

ラ古墳の矢印が続くので回ってみた。

建物の工事現場の先の斜面上部がキトラ古墳のようだが、工事中なので道路から眺める

しかなく、土がむき出しで古墳らしさが感じられない。

国特別史跡のキトラ古墳は、高松塚古墳や昨日訪ねたマルコ山古墳と同様、飛鳥時代の

7世紀後半の終末期古墳とのこと。

古墳は、南東から北西への尾根の南斜面を平らに削って墳丘が築かれ、墳丘の直径は下

段13.8m、上段9.4m、高さ3.3mの2段築成の円墳という。

昭和58年(1983)、ファイバースコープにより石槨(せっかく)内に壁画が描か

れていることが分かり、高松塚古墳に続く壁画古墳として話題になった。

平成16年(2004)には、石槨内の発掘調査で漆喰木棺(しっくいもっかん)の破

片、太刀金具、ガラス玉などが発見されたとか。その後壁画の劣化が急速に進み、現在は

はぎ取られて保存修理中である。

広い車道に戻り、右にカーブして西に向いた明日香村と高取町との町村境で、南への道

に回り、阿部山集落から延びてきた用水沿いの道路を西進する。

700m程で、国道169号の手前を平行する旧道、土佐街道と交差した。

両側に屋根の低い家並みが続き、交差点際には古くからの漢方薬専門の薬局があった。

ちなみに「土佐街道」は、大和王朝時代に土佐の国から移り住んできた人が多くいたこ

とから名付けられたのだという。

車の少ないその街道を進めばよかったが、直進して国道に出る。こちらはかなりの交通

量で、そのうえ車道がない。次の信号まで注意して北進して、壺阪山(つぼさかやま)駅

前の交差点へ。

交差点際に、高取町で作った「土佐街道かいわい散歩道」の絵地図があるが、実際の道

路と地図の方向が逆で分かりにくい。カラーながら担当者の意識が疑われ、全く不親切な

絵地図だ。

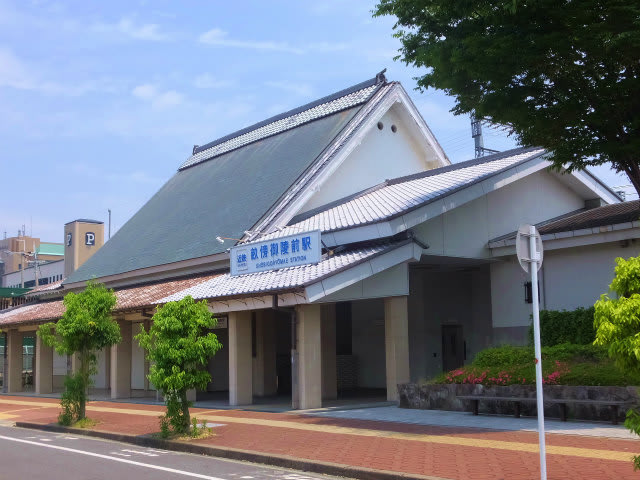

交差点を西にすぐ、突き当たりが飛鳥の隣の壺阪山駅。10時58分に着いた。

クラシックな喫茶があるが駅前は閑散としていて、西国三十三番第6番札所で「壺坂霊

験記」でも知られる壺阪寺への玄関口とは思えぬ閑静な駅。駅には高取町の観光パンフレ

ットなども置いてない。駅前の観光地図を見ると、高取町はくすりの町でもあるらしい。

(天気 晴、距離 3.3㎞、地図(1/2.5万) 畝傍山、歩行地 明日香村、高取

町)

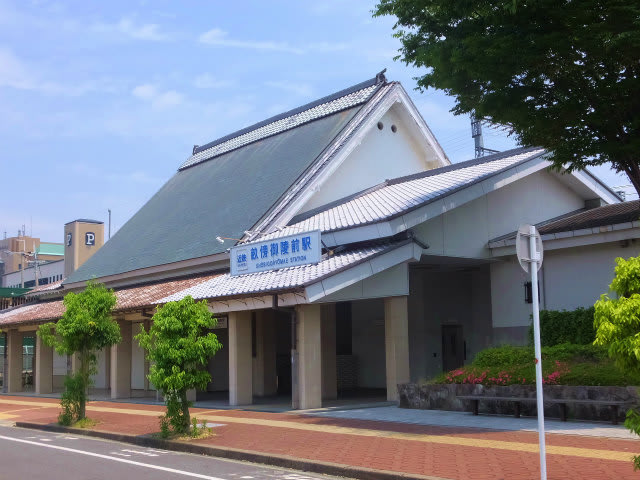

11時23分発上り電車に乗り、橿原神宮前駅で乗り継ぎ、次の畝傍御陵前(うねびご

りようまえ)駅に11時35分に下りた。

今日後半は、近くにある橿原考古学研修所附属博物館の観覧である。

駅舎のある西口を出て、閑静な住宅地を西南に進む。住宅の間から西に、大和三山のひ

とつ畝傍山が望まれる。

5分ほどで博物館に着いた。建物の右手の植栽の下に、橿原考古学研究所で発掘された

近隣の遺跡の石造物や復元品などが、幾つか展示されていた。

そのひとつが、昨日最初に訪ねた束明神(つかみょうじん)古墳の復元石槨。

ほかに、斑鳩町(いかるがちよう)竜田(たつた)御坊山の↑横口式石槨、桜井市穴師

(あなし)の組合式石棺、桜井市高家(たいえい)の横穴式石室などがあった。

それらをひととおり見てから博物館に入る。

この博物館は、橿原考古学研究所が1938年以来行ってきた発掘調査の出土資料を中

心に展示しており、研究所の調査・研究活動と一体となっていて、学芸活動として展示公

開しているという。(入館料 一般400円、特別展開催中の現在は800円)

エントランスホールには、斑鳩町藤ノ木古墳から出土した金銅製屨(こんどうせいくつ)

の復元品などが展示されていた。

6月14日まで「継体大王とヤマト」と呼ぶ特別展を開催中なので、最初にそれを見る。

継体大王は、「日本書紀」に大伴氏(おおともし)、物部氏(もののべし)、巨勢氏

(こせし)などヤマトの豪族たちが集まり、越前(「古事記」では近江)から新しく迎え

た天皇として記されているとか。

特別展示室には、継体の陵とされる大阪・高槻の今城塚(いましろづか)古墳や、大阪、

福井、滋賀、愛知、奈良など各府県の継体大王関連の古墳のこと、埴輪や土器、飾り物な

ど出土品、考古資料などが展示されていた(特別展示は撮影禁止)。

次に、3室に分かれた一般展示室を回る。第1展示室は旧石器から縄文、弥生時代、第

2展示室は古墳時代と飛鳥前期、第3展示室には飛鳥後期から奈良、平安、鎌倉・室町時

代の、出土品や資料、年表、写真などが展示されている。

以下にそれらの展示の幾つかを紹介する。

こんな大きな埴輪もある。

エントランスホールに金ピカの復元品があった、藤ノ木古墳から出土した本ものの金銅

製屨はこれ。

家型陶棺(奥)と石棺(手前)

平城宮内の主要寺院の瓦

特別展と一般展示室とを合わせて1時間半ほど観覧して、館を出たのは13時20分を

過ぎていた。

博物館のある駅の西側には食堂などは無さそう。駅に戻って地下道を東に抜けて、国道

24号に出た。南に少しで、レストラン「和食さと」が見つかったので入り、今日も遅い

昼食をした。

注文した「日替わり麺 彩五色うどん」(680円)とリンゴジュース(162円)

14時40分過ぎにレストランを出て畝傍御陵駅に戻る。15時8発近鉄京都線京都行

き急行で、京都駅に16時23分に着く。

JR京都駅の新幹線改札構内で土産物や弁当などの買い物などをして、16時56分発

上りひかり476号に乗り、東京駅に向かった。

今回の3日間は、春日大社の特別拝観と明日香周辺の古墳めぐりが中心だったが、未知

の古墳を訪ねて各々の歴史やゆかりの人物を知り、橿原考古学研究所附属博物館の観覧も、

当時の歴史への興味をいっそうかき立ててくれた。

旅行・観光 ブログランキングへ

旅行・観光 ブログランキングへ

にほんブログ村

今日も好天、連泊した奈良・新大宮駅前のビジネスホテルを8時に出る。近鉄奈良線の

新大宮駅8時8分発に乗り、昨日と同様大和西大寺駅と橿原神宮前駅で乗り換え、飛鳥

(あすか)駅に9時4分に着いた。

今日の前半は飛鳥駅の東南方の檜隈寺跡(ひのくまじあと)とキトラ古墳めぐりの予定

で、9時10分に出発した。

駅前の交差点で国道169号を渡り、東に少しで南に延びる飛鳥周遊歩道に入る。

車の通行を気にせずに済むので、周辺の風景を眺めながら安心して進める。飛鳥の田植

えは6月に入ってからのようで、昨日と同様周辺の田んぼにもまだ水が入っていない。

御園集落の東部を経て、東側の家並みや山並みを見ながら台地にある檜隈集落へ。

落ち着いたたたずまいを見せる瓦(かわら)屋根の民家の間を進み、集落を南に抜ける

と「明日香村近隣公園」が見えてきた。

まだ完成して間もないようだが、広い敷地に多目的グランドや休憩施設などが望まれる。

最初の目的地、檜隈寺跡は集落を抜けて南東にすぐ、於美阿志(おみあし)神社の境内

にある。

檜隈は、応神天皇の時代に百済(くだら)から渡来した阿智使主(あちのおみ)が居住

したと伝えられ、於美阿志神社はその阿智使主を祭神としているとか。「日本書紀」の天

武天皇朱鳥元年の条に、「檜隈寺」の寺名が記されているという。

於美阿志神社の社殿左手の草地には講堂の塔石が並んでいて、寺跡からは7世紀末の瓦

が出土しているらしい。

社殿右側の塔跡には上層の一部を欠いた十三重塔石が残り、国の重要文化財に指定され

ている。

講堂跡からは北東の展望が開け、すぐ下に復元された3棟の竪穴住居が並んでいる。一

帯は公園として整備するようで、北側には新しい建物を建設中だった。

東北方の田んぼの向こうに、緑濃い森が望まれる。肉眼では認識しにくいが、デジカメ

のズームを利かせてみたら、どうやら文武天皇陵のよう。

神社を出てさらに東南へ。東側から広い車道が近づく辺りに、昨日も幾つか見たような

小さな石仏が祭られていて、この地の信仰の深さがしのばれる。

大根田バス停付近でその広い車道に入り、キトラ古墳に向かう。東側に大根田集落が、

行く手には整備されたピークが見える。

キトラ古墳かと近づくと囲いがしてあり、キトラ古墳周辺地区の公園の整備中の立て札

が立つ。工事担当者に聞いたら、古墳はこの先だという。道路の反対側も広く工事が進め

られていて、かなり大規模な公園ができそう。

緩やかに下る道路が右カーブする辺りで、左に入る道がある。一帯も工事中だが、キト

ラ古墳の矢印が続くので回ってみた。

建物の工事現場の先の斜面上部がキトラ古墳のようだが、工事中なので道路から眺める

しかなく、土がむき出しで古墳らしさが感じられない。

国特別史跡のキトラ古墳は、高松塚古墳や昨日訪ねたマルコ山古墳と同様、飛鳥時代の

7世紀後半の終末期古墳とのこと。

古墳は、南東から北西への尾根の南斜面を平らに削って墳丘が築かれ、墳丘の直径は下

段13.8m、上段9.4m、高さ3.3mの2段築成の円墳という。

昭和58年(1983)、ファイバースコープにより石槨(せっかく)内に壁画が描か

れていることが分かり、高松塚古墳に続く壁画古墳として話題になった。

平成16年(2004)には、石槨内の発掘調査で漆喰木棺(しっくいもっかん)の破

片、太刀金具、ガラス玉などが発見されたとか。その後壁画の劣化が急速に進み、現在は

はぎ取られて保存修理中である。

広い車道に戻り、右にカーブして西に向いた明日香村と高取町との町村境で、南への道

に回り、阿部山集落から延びてきた用水沿いの道路を西進する。

700m程で、国道169号の手前を平行する旧道、土佐街道と交差した。

両側に屋根の低い家並みが続き、交差点際には古くからの漢方薬専門の薬局があった。

ちなみに「土佐街道」は、大和王朝時代に土佐の国から移り住んできた人が多くいたこ

とから名付けられたのだという。

車の少ないその街道を進めばよかったが、直進して国道に出る。こちらはかなりの交通

量で、そのうえ車道がない。次の信号まで注意して北進して、壺阪山(つぼさかやま)駅

前の交差点へ。

交差点際に、高取町で作った「土佐街道かいわい散歩道」の絵地図があるが、実際の道

路と地図の方向が逆で分かりにくい。カラーながら担当者の意識が疑われ、全く不親切な

絵地図だ。

交差点を西にすぐ、突き当たりが飛鳥の隣の壺阪山駅。10時58分に着いた。

クラシックな喫茶があるが駅前は閑散としていて、西国三十三番第6番札所で「壺坂霊

験記」でも知られる壺阪寺への玄関口とは思えぬ閑静な駅。駅には高取町の観光パンフレ

ットなども置いてない。駅前の観光地図を見ると、高取町はくすりの町でもあるらしい。

(天気 晴、距離 3.3㎞、地図(1/2.5万) 畝傍山、歩行地 明日香村、高取

町)

11時23分発上り電車に乗り、橿原神宮前駅で乗り継ぎ、次の畝傍御陵前(うねびご

りようまえ)駅に11時35分に下りた。

今日後半は、近くにある橿原考古学研修所附属博物館の観覧である。

駅舎のある西口を出て、閑静な住宅地を西南に進む。住宅の間から西に、大和三山のひ

とつ畝傍山が望まれる。

5分ほどで博物館に着いた。建物の右手の植栽の下に、橿原考古学研究所で発掘された

近隣の遺跡の石造物や復元品などが、幾つか展示されていた。

そのひとつが、昨日最初に訪ねた束明神(つかみょうじん)古墳の復元石槨。

ほかに、斑鳩町(いかるがちよう)竜田(たつた)御坊山の↑横口式石槨、桜井市穴師

(あなし)の組合式石棺、桜井市高家(たいえい)の横穴式石室などがあった。

それらをひととおり見てから博物館に入る。

この博物館は、橿原考古学研究所が1938年以来行ってきた発掘調査の出土資料を中

心に展示しており、研究所の調査・研究活動と一体となっていて、学芸活動として展示公

開しているという。(入館料 一般400円、特別展開催中の現在は800円)

エントランスホールには、斑鳩町藤ノ木古墳から出土した金銅製屨(こんどうせいくつ)

の復元品などが展示されていた。

6月14日まで「継体大王とヤマト」と呼ぶ特別展を開催中なので、最初にそれを見る。

継体大王は、「日本書紀」に大伴氏(おおともし)、物部氏(もののべし)、巨勢氏

(こせし)などヤマトの豪族たちが集まり、越前(「古事記」では近江)から新しく迎え

た天皇として記されているとか。

特別展示室には、継体の陵とされる大阪・高槻の今城塚(いましろづか)古墳や、大阪、

福井、滋賀、愛知、奈良など各府県の継体大王関連の古墳のこと、埴輪や土器、飾り物な

ど出土品、考古資料などが展示されていた(特別展示は撮影禁止)。

次に、3室に分かれた一般展示室を回る。第1展示室は旧石器から縄文、弥生時代、第

2展示室は古墳時代と飛鳥前期、第3展示室には飛鳥後期から奈良、平安、鎌倉・室町時

代の、出土品や資料、年表、写真などが展示されている。

以下にそれらの展示の幾つかを紹介する。

こんな大きな埴輪もある。

エントランスホールに金ピカの復元品があった、藤ノ木古墳から出土した本ものの金銅

製屨はこれ。

家型陶棺(奥)と石棺(手前)

平城宮内の主要寺院の瓦

特別展と一般展示室とを合わせて1時間半ほど観覧して、館を出たのは13時20分を

過ぎていた。

博物館のある駅の西側には食堂などは無さそう。駅に戻って地下道を東に抜けて、国道

24号に出た。南に少しで、レストラン「和食さと」が見つかったので入り、今日も遅い

昼食をした。

注文した「日替わり麺 彩五色うどん」(680円)とリンゴジュース(162円)

14時40分過ぎにレストランを出て畝傍御陵駅に戻る。15時8発近鉄京都線京都行

き急行で、京都駅に16時23分に着く。

JR京都駅の新幹線改札構内で土産物や弁当などの買い物などをして、16時56分発

上りひかり476号に乗り、東京駅に向かった。

今回の3日間は、春日大社の特別拝観と明日香周辺の古墳めぐりが中心だったが、未知

の古墳を訪ねて各々の歴史やゆかりの人物を知り、橿原考古学研究所附属博物館の観覧も、

当時の歴史への興味をいっそうかき立ててくれた。

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます