2015年5月27日(水)

近鉄奈良線の新大宮駅発8時29分発の電車に乗る予定で、駅前のビジネスホテルを出

た。ところがホームに入って忘れ物に気付き、急ぎ宿に往復したので10分ほど後の電車

になる。

次の大和西大寺駅と橿原神宮前(かしはらじんぐうまえ)駅で乗り換え、吉野線の飛鳥

(あすか)駅に10時03分に着いた。

明日香村(あすかむら)へ来たのは2000年5月以来だから15年ぶり。今日は古墳

めぐりの予定である。

明日香の古墳というと、近鉄線の東側にある高松塚古墳や石舞台古墳、キトラ古墳など

が知られているが、今日巡るのは明日香観光の人がほとんど回らない線路の西側の古墳で

ある。10時7分に出発した。

駅前のレンタサイクル店には、このような貸し自動車も用意されている。

駅の東側、線路と国道169号の間を流れる檜前川沿いに遊歩道があったので、その道

を南進して二つ目の踏切を渡る。

線路の西側を少しで、次の踏切のところで合した車道に入った。この道は地形図上は鎖

線の徒歩道だが、車道になっていて、南側は高台にある高取国際高、北側は田んぼに沿っ

て西南に向かっている。

田んぼを隔てて北側には真弓集落が望まれ、その東端付近には、この後訪ねる予定のマ

ルコ山古墳らしい芝生の斜面が見える。 マルコ山古墳↓?

こちら側は明日香村の南に接する高取町(たかとりちよう)。少しずつ高度を上げて踏

切から1㎞ほどで佐田集落へ。集落の入口付近に、自然石の石仏が祭られていた。

集落に入ると虫籠窓(むしこまど)の民家↓も見られ、家並みのほとんどが大和らしい

風情の瓦(かわら)屋根の家。集落の中にも庚申塔を祭る小さな祠(ほこら)があった。

集落の中心付近で5方向からの道が合している。地図上では南への道に岡宮天皇陵が記

されているので行ったが、分からない。

交差点に戻って北西への狭い道を上がり、束明神(つかみょうじん)古墳を探すと、門

の閉ざされた円浄寺↓の先に石段が延びていた。

上がってみたら杉などの木立に覆われた春日神社。

石段の上部右手の盛土が束明神古墳。説明板が無ければ、これが古墳とは分からない。

後背部に大きなカット面を持つなどの特色から終末期古墳とみられ、橿原考古学研究所

などが発掘調査をした結果、直径約60mの範囲で造成され、中央部に墳丘があり、終末

期古墳としては大規模なもので、7世紀後半から末頃のものと考えられるとか。

埋葬者は、天武天皇と持統天皇との間に生まれた、草壁皇子の墓である可能性が大きい

といわれているという。

翌日観覧に訪れた橿原考古学研究所附属博物館の構内に、この古墳の復元石榔(せっか

く)があった。

春日神社の来歴などはなく、境内には神武天皇と明治天皇の遙拝所の石柱が立っていた。

大和棟の並ぶ集落を北に向かう。家並みの切れ目から、先ほど上がってきた高取国際高

方面の展望が広がる。

集落を出た辺りにも、自然石の石仏が祭られていた。

振り返り見る佐田集落の眺め。

集落の外れから、地図上では徒歩道がマルコ山古墳のある真弓集落に延びていて、1㎞

ほどで行けるはず。だが、送電線の下を通過して高取町と明日香村の町村境を過ぎたら、

草付きの道は梅やかんきつ畑付近で消え、アシなどの茂る湿地帯となり通過できない。

少し戻って、地図上にない新しい道を東に回る。次の山すその農道を進んだが、やはり

がけ地の畑に突き当たり行けない。

見下ろすと、高取町と明日香村との境界の田んぼの間には潅漑用水路が流れ、渡れそう

にない。

結局、高取国際高のがけ下の道を踏切際まで戻り、真弓集落へは東から延びる道を回る

ことにする。

線路の近く、民家の背後の森に神社があったので上がる。式内社(しきないしや)だと

いう櫛玉命(くしたまのみこと)神社で、小さいが由緒ありそうな社殿が石垣の上に祭ら

れていた。

ちなみに式内社とは、延長5年(927)にまとめられた延喜式神明帳(えんぎしきじ

んみょうちよう)に記された、当時の「官社」のことで、2861社の名が記載されてい

るという。

神社から400mほど進んだ集落入口付近の南面の斜面に、国史跡のマルコ山古墳があ

った。

7世紀後半の終末期古墳で、対角辺24m、見かけの高さ約5.3mの二段構成の六角

墳と考えられているとか。

石室からは漆喰木棺(しっくいもっかん)や金銅製(こんどうせい)六花形(ろっかが

た)飾金具、太刀金具などが出土され、被葬者は皇族クラスの人物が考えられるという。

古墳を訪れる人も多いのか、ここにはトイレも設けられていた。墳丘の中腹に上がると、

東南方向の集落や山並みの展望がよい。

12時半に近いので、北東側の飛鳥駅に近い越(こし)集落にあるはずの農家レストラ

ンを探すことにした。

線路近くまで戻って北へ進む。突き当たりのT字路に、庚申塔と古い石仏が幾つか並び

立つ。

右折すると大きな樽があり、すぐ先の「おやじ工房」と呼ぶ建物とその背後に、タヌキ

の焼き物がたくさん並んでいた。

この辺りも越集落のよう。線路際で広い道路に合して西進し、つぎのT字路を北東に入

る。細い十字路の先の高台に、許世都比古命(こせつひこのみこと)神社があった。

社殿は、先ほどの櫛玉命神社と同様に石垣の上に祭られている。

やはり『大和国高市郡 許世都比古命神社』と記された式内社のようだが、創建時期は

不明という。

目指す農家レストラン「ことだま」はこの辺りのはずだが、見当たらない。運良くそば

の家の奥様が出てこられた。聞くと、なんと昨年11月で廃業しているとのこと、駅のそ

ばの喫茶で昼食が出来ることも教えてくれた。

ちなみに、このレストランのことは、昨年5月に広島県福山市の万葉集時代からの潮待

ちの港、鞆の浦(とものうら)を訪ねたときに入った「景観茶坊」の主、Tさんに教えて

もらったもの。持参したネットの情報コピーは、まだ営業していた頃だったようだ。

なお、許世都比古命神社の南側にあった喫茶「cafe ひそひそ」は、「ことだま」の後を

利用して今年4月に開店したばかりだということが、帰宅後調べて分かった。

昼食のため飛鳥駅方向に向かうことにして、集落の中の旧道を南東に緩やかに下る。

4基の石仏が並び立つ近くの曲がり角に、りっぱな石の道標が立っていた。

安政5年(1858)の建立で、「左おかてら(岡寺)とふのみね(多武峰)、右ごせ

(御所)こんかうさん(金剛山)」などと読め、この道が古い街道だったことが知れる。

線路に近い北側の民家の間に、思いがけず国史跡岩屋山古墳の南面が見えた。

岩屋山古墳は7世紀のもので、一辺約54m、高さ約12mの方墳(ほうふん)と推定

され、墳丘の西側は民家の敷地になっていて現在は失われている。

石段を上がると、2人の絵描きさんが古墳を描いていて、その先に横穴式石室があった。

南面に開口する石室は、大きな切石を用いて構築されていて、全長約16.7m、玄室

は長さ約4.72m、幅約2.7mあり、入ってみると、当時の高度で緻密な技術に驚か

される。

りっぱな祠に祭られた三界萬霊塔の前の踏切を渡り、ふり返ってもう一度岩屋山古墳を

眺めた。線路沿いを飛鳥駅前に戻り、東側を走る国道169号の信号を渡る。

すぐ先にあった大和棟造りの「珈琲の館 御園」に13時40分に入り、サンドイッチ

と冷たい飲み物を注文して遅い昼食をした。

14時25分に店を出て、飛鳥駅前から往路の踏切を戻り、線路の西側を右に回り込む。

畑の隅にケムリノキが咲き、近くのアストロメリアも鮮やかな彩り。

先ほど上がった許世都比古命神社の南側の道路を西進して、特養老人ホームあすか荘の

西側に下る。

田んぼの向こうの森が、次に目指す牽牛子塚(けんごしづか)古墳のようで、横に4~

5台の車が止まっている。

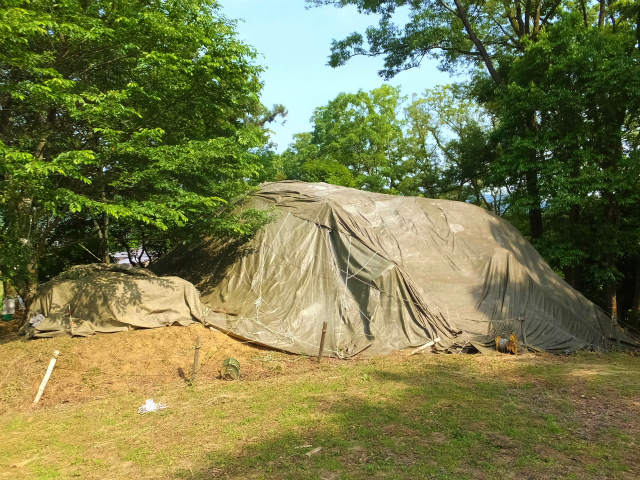

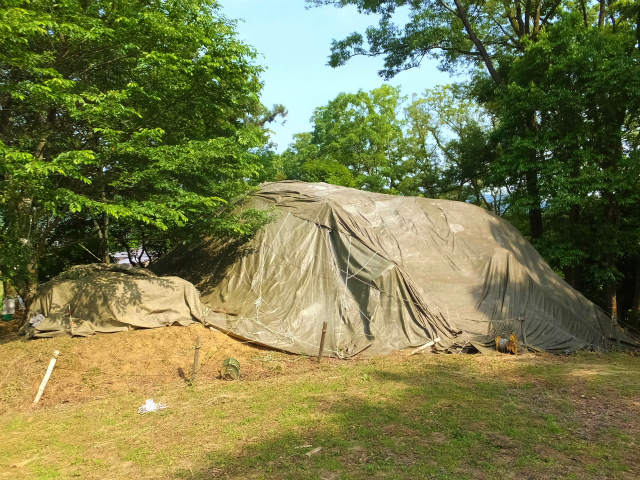

田んぼの間を回って少し上がると、やはり国史跡の牽牛子塚古墳で、明日香村教育委員

会の担当者と協力者が修復作業をしている。

牽牛子塚古墳は、万葉集によく読まれた真弓丘陵の一角にあり、対辺の長さ約22m、

墳丘の高さは約4.5mで、7世紀の天皇の墓に特徴的な三段構成の八角形墳の可能性が

強いとのこと。

2010年9月の明日香村教育委員会の発表で、被葬者が斉明天皇であることが極めて

有力になり、新聞やTVで大きく報道されている。

墓室は、巨大な凝灰岩(ぎょうかいがん)をくり抜いた横口式石榔(せきろう)で、中

央部に間仕切り部のある2室の構造である。

作業している人の許可を得て、墳丘上を回ってみる。南側の墓室には大きなシートがか

けられていたが、前面の石段を下ると2室に分かれた墓室を見ることができた。

翌日観覧した柏原考古学研究所附属博物館に展示されていた、出土品の一部。

もとの道を許世都比古命神社の南の十字路まで戻り、南側の広い車道を西に緩やかに上

がる。

「あすか峠の朝市」と呼ぶ直売所↑への道を入り、道標に従い林間を西への山道を下る。

竹林を出ると田んぼの南に、木々に覆われた真弓鑵子塚(まゆみかんすづか)古墳が見

えてきた。

真弓鑵子塚古墳は、直径約40m、高さ8m上の二段築成の円墳で、南側に開口するド

ーム状の石室があり、全長17.8m、玄室長6.5m、幅4.3m、高さ4.3mとか。

須恵器、馬具、装身具などが出土していて、築造年代は6世紀中~後半で、被葬者は渡来

系氏族の東漢氏(やまとのあやうじ)が推定されているという。

もとの道を戻り、飛鳥駅には15時55分に着いた。今日回ったのは南北1.5㎞、東

西1㎞ほどのエリア。だが、各々の古墳が谷で隔てられていて東西の往復が多く、5つの

古墳を回っただけで6時間近くを経過した。30℃前後の暑さと何度もの斜面への上り下

りで、結構疲れを感じる。

ホームに急ぎ、3分後の近鉄吉野線上り電車に乗る。橿原神宮前駅で橿原線に乗り換え、

大和西大寺駅に16時37分に着いた。

駅構内の2階部分は、JR東日本の「駅ナカ」のようにたくさんの店舗があり、乗り換

え客の買い物で賑わっている。

北側の展望所に出ると、ひんぱんに出入りする電車を真上から眺めることも出来る。

店の一つで夕食用に吉野鮨の弁当を求め、次の新大宮駅で下車し、17時頃連泊のビジ

ネスホテルに戻った。

(天気 晴、距離 10㎞、地図 (1/2.5万)畝傍山、橿原考古学研 附属博物館

リーフレット裏面の地図ほか、歩行地 明日香村、高取町、歩数 20,100)

旅行・観光 ブログランキングへ

旅行・観光 ブログランキングへ

にほんブログ村

近鉄奈良線の新大宮駅発8時29分発の電車に乗る予定で、駅前のビジネスホテルを出

た。ところがホームに入って忘れ物に気付き、急ぎ宿に往復したので10分ほど後の電車

になる。

次の大和西大寺駅と橿原神宮前(かしはらじんぐうまえ)駅で乗り換え、吉野線の飛鳥

(あすか)駅に10時03分に着いた。

明日香村(あすかむら)へ来たのは2000年5月以来だから15年ぶり。今日は古墳

めぐりの予定である。

明日香の古墳というと、近鉄線の東側にある高松塚古墳や石舞台古墳、キトラ古墳など

が知られているが、今日巡るのは明日香観光の人がほとんど回らない線路の西側の古墳で

ある。10時7分に出発した。

駅前のレンタサイクル店には、このような貸し自動車も用意されている。

駅の東側、線路と国道169号の間を流れる檜前川沿いに遊歩道があったので、その道

を南進して二つ目の踏切を渡る。

線路の西側を少しで、次の踏切のところで合した車道に入った。この道は地形図上は鎖

線の徒歩道だが、車道になっていて、南側は高台にある高取国際高、北側は田んぼに沿っ

て西南に向かっている。

田んぼを隔てて北側には真弓集落が望まれ、その東端付近には、この後訪ねる予定のマ

ルコ山古墳らしい芝生の斜面が見える。 マルコ山古墳↓?

こちら側は明日香村の南に接する高取町(たかとりちよう)。少しずつ高度を上げて踏

切から1㎞ほどで佐田集落へ。集落の入口付近に、自然石の石仏が祭られていた。

集落に入ると虫籠窓(むしこまど)の民家↓も見られ、家並みのほとんどが大和らしい

風情の瓦(かわら)屋根の家。集落の中にも庚申塔を祭る小さな祠(ほこら)があった。

集落の中心付近で5方向からの道が合している。地図上では南への道に岡宮天皇陵が記

されているので行ったが、分からない。

交差点に戻って北西への狭い道を上がり、束明神(つかみょうじん)古墳を探すと、門

の閉ざされた円浄寺↓の先に石段が延びていた。

上がってみたら杉などの木立に覆われた春日神社。

石段の上部右手の盛土が束明神古墳。説明板が無ければ、これが古墳とは分からない。

後背部に大きなカット面を持つなどの特色から終末期古墳とみられ、橿原考古学研究所

などが発掘調査をした結果、直径約60mの範囲で造成され、中央部に墳丘があり、終末

期古墳としては大規模なもので、7世紀後半から末頃のものと考えられるとか。

埋葬者は、天武天皇と持統天皇との間に生まれた、草壁皇子の墓である可能性が大きい

といわれているという。

翌日観覧に訪れた橿原考古学研究所附属博物館の構内に、この古墳の復元石榔(せっか

く)があった。

春日神社の来歴などはなく、境内には神武天皇と明治天皇の遙拝所の石柱が立っていた。

大和棟の並ぶ集落を北に向かう。家並みの切れ目から、先ほど上がってきた高取国際高

方面の展望が広がる。

集落を出た辺りにも、自然石の石仏が祭られていた。

振り返り見る佐田集落の眺め。

集落の外れから、地図上では徒歩道がマルコ山古墳のある真弓集落に延びていて、1㎞

ほどで行けるはず。だが、送電線の下を通過して高取町と明日香村の町村境を過ぎたら、

草付きの道は梅やかんきつ畑付近で消え、アシなどの茂る湿地帯となり通過できない。

少し戻って、地図上にない新しい道を東に回る。次の山すその農道を進んだが、やはり

がけ地の畑に突き当たり行けない。

見下ろすと、高取町と明日香村との境界の田んぼの間には潅漑用水路が流れ、渡れそう

にない。

結局、高取国際高のがけ下の道を踏切際まで戻り、真弓集落へは東から延びる道を回る

ことにする。

線路の近く、民家の背後の森に神社があったので上がる。式内社(しきないしや)だと

いう櫛玉命(くしたまのみこと)神社で、小さいが由緒ありそうな社殿が石垣の上に祭ら

れていた。

ちなみに式内社とは、延長5年(927)にまとめられた延喜式神明帳(えんぎしきじ

んみょうちよう)に記された、当時の「官社」のことで、2861社の名が記載されてい

るという。

神社から400mほど進んだ集落入口付近の南面の斜面に、国史跡のマルコ山古墳があ

った。

7世紀後半の終末期古墳で、対角辺24m、見かけの高さ約5.3mの二段構成の六角

墳と考えられているとか。

石室からは漆喰木棺(しっくいもっかん)や金銅製(こんどうせい)六花形(ろっかが

た)飾金具、太刀金具などが出土され、被葬者は皇族クラスの人物が考えられるという。

古墳を訪れる人も多いのか、ここにはトイレも設けられていた。墳丘の中腹に上がると、

東南方向の集落や山並みの展望がよい。

12時半に近いので、北東側の飛鳥駅に近い越(こし)集落にあるはずの農家レストラ

ンを探すことにした。

線路近くまで戻って北へ進む。突き当たりのT字路に、庚申塔と古い石仏が幾つか並び

立つ。

右折すると大きな樽があり、すぐ先の「おやじ工房」と呼ぶ建物とその背後に、タヌキ

の焼き物がたくさん並んでいた。

この辺りも越集落のよう。線路際で広い道路に合して西進し、つぎのT字路を北東に入

る。細い十字路の先の高台に、許世都比古命(こせつひこのみこと)神社があった。

社殿は、先ほどの櫛玉命神社と同様に石垣の上に祭られている。

やはり『大和国高市郡 許世都比古命神社』と記された式内社のようだが、創建時期は

不明という。

目指す農家レストラン「ことだま」はこの辺りのはずだが、見当たらない。運良くそば

の家の奥様が出てこられた。聞くと、なんと昨年11月で廃業しているとのこと、駅のそ

ばの喫茶で昼食が出来ることも教えてくれた。

ちなみに、このレストランのことは、昨年5月に広島県福山市の万葉集時代からの潮待

ちの港、鞆の浦(とものうら)を訪ねたときに入った「景観茶坊」の主、Tさんに教えて

もらったもの。持参したネットの情報コピーは、まだ営業していた頃だったようだ。

なお、許世都比古命神社の南側にあった喫茶「cafe ひそひそ」は、「ことだま」の後を

利用して今年4月に開店したばかりだということが、帰宅後調べて分かった。

昼食のため飛鳥駅方向に向かうことにして、集落の中の旧道を南東に緩やかに下る。

4基の石仏が並び立つ近くの曲がり角に、りっぱな石の道標が立っていた。

安政5年(1858)の建立で、「左おかてら(岡寺)とふのみね(多武峰)、右ごせ

(御所)こんかうさん(金剛山)」などと読め、この道が古い街道だったことが知れる。

線路に近い北側の民家の間に、思いがけず国史跡岩屋山古墳の南面が見えた。

岩屋山古墳は7世紀のもので、一辺約54m、高さ約12mの方墳(ほうふん)と推定

され、墳丘の西側は民家の敷地になっていて現在は失われている。

石段を上がると、2人の絵描きさんが古墳を描いていて、その先に横穴式石室があった。

南面に開口する石室は、大きな切石を用いて構築されていて、全長約16.7m、玄室

は長さ約4.72m、幅約2.7mあり、入ってみると、当時の高度で緻密な技術に驚か

される。

りっぱな祠に祭られた三界萬霊塔の前の踏切を渡り、ふり返ってもう一度岩屋山古墳を

眺めた。線路沿いを飛鳥駅前に戻り、東側を走る国道169号の信号を渡る。

すぐ先にあった大和棟造りの「珈琲の館 御園」に13時40分に入り、サンドイッチ

と冷たい飲み物を注文して遅い昼食をした。

14時25分に店を出て、飛鳥駅前から往路の踏切を戻り、線路の西側を右に回り込む。

畑の隅にケムリノキが咲き、近くのアストロメリアも鮮やかな彩り。

先ほど上がった許世都比古命神社の南側の道路を西進して、特養老人ホームあすか荘の

西側に下る。

田んぼの向こうの森が、次に目指す牽牛子塚(けんごしづか)古墳のようで、横に4~

5台の車が止まっている。

田んぼの間を回って少し上がると、やはり国史跡の牽牛子塚古墳で、明日香村教育委員

会の担当者と協力者が修復作業をしている。

牽牛子塚古墳は、万葉集によく読まれた真弓丘陵の一角にあり、対辺の長さ約22m、

墳丘の高さは約4.5mで、7世紀の天皇の墓に特徴的な三段構成の八角形墳の可能性が

強いとのこと。

2010年9月の明日香村教育委員会の発表で、被葬者が斉明天皇であることが極めて

有力になり、新聞やTVで大きく報道されている。

墓室は、巨大な凝灰岩(ぎょうかいがん)をくり抜いた横口式石榔(せきろう)で、中

央部に間仕切り部のある2室の構造である。

作業している人の許可を得て、墳丘上を回ってみる。南側の墓室には大きなシートがか

けられていたが、前面の石段を下ると2室に分かれた墓室を見ることができた。

翌日観覧した柏原考古学研究所附属博物館に展示されていた、出土品の一部。

もとの道を許世都比古命神社の南の十字路まで戻り、南側の広い車道を西に緩やかに上

がる。

「あすか峠の朝市」と呼ぶ直売所↑への道を入り、道標に従い林間を西への山道を下る。

竹林を出ると田んぼの南に、木々に覆われた真弓鑵子塚(まゆみかんすづか)古墳が見

えてきた。

真弓鑵子塚古墳は、直径約40m、高さ8m上の二段築成の円墳で、南側に開口するド

ーム状の石室があり、全長17.8m、玄室長6.5m、幅4.3m、高さ4.3mとか。

須恵器、馬具、装身具などが出土していて、築造年代は6世紀中~後半で、被葬者は渡来

系氏族の東漢氏(やまとのあやうじ)が推定されているという。

もとの道を戻り、飛鳥駅には15時55分に着いた。今日回ったのは南北1.5㎞、東

西1㎞ほどのエリア。だが、各々の古墳が谷で隔てられていて東西の往復が多く、5つの

古墳を回っただけで6時間近くを経過した。30℃前後の暑さと何度もの斜面への上り下

りで、結構疲れを感じる。

ホームに急ぎ、3分後の近鉄吉野線上り電車に乗る。橿原神宮前駅で橿原線に乗り換え、

大和西大寺駅に16時37分に着いた。

駅構内の2階部分は、JR東日本の「駅ナカ」のようにたくさんの店舗があり、乗り換

え客の買い物で賑わっている。

北側の展望所に出ると、ひんぱんに出入りする電車を真上から眺めることも出来る。

店の一つで夕食用に吉野鮨の弁当を求め、次の新大宮駅で下車し、17時頃連泊のビジ

ネスホテルに戻った。

(天気 晴、距離 10㎞、地図 (1/2.5万)畝傍山、橿原考古学研 附属博物館

リーフレット裏面の地図ほか、歩行地 明日香村、高取町、歩数 20,100)

にほんブログ村

穏やかな景観を見せていました。