2013年4月16日(火)

かねてから歩きたいと思っていた、大和平野の三輪山から北へ連なる山すそを縫うよう

に伸びる上古の道、「山の辺の道」を歩きに出かけた。

東京駅発7時33分発東海道新幹線ひかり503号に乗る。京都、奈良で乗り継ぎ、正

午過ぎにJR桜井線の桜井駅に着く。

駅北口に近い、「いにしえ茶屋」と呼ぶ店で三輪そーめんの昼食をして、12時43分

に出発した。

川沿いを東へ、JR奈良線の線路を越えて桜井高校前まで進み、左折して北へ向かう。

三輪素麺(そうめん)を製造する巽製粉の工場前を通過し、大和川沿いに出た。

三輪山の淡い新緑の彩りが気持ちよい。

東進して二つ目の馬井手橋際に、海石榴市(つばいち)の説明板があり、「七世紀の頃、

山の辺の道をはじめ幾つかの古道が交わるこの周辺に大規模な市があり、平安時代には伊

勢詣でや長谷寺詣での宿場町として有名になった」と記されていた。

車の通れぬ馬手井橋を渡ると、大きな「仏教伝来之地」碑が立つ。

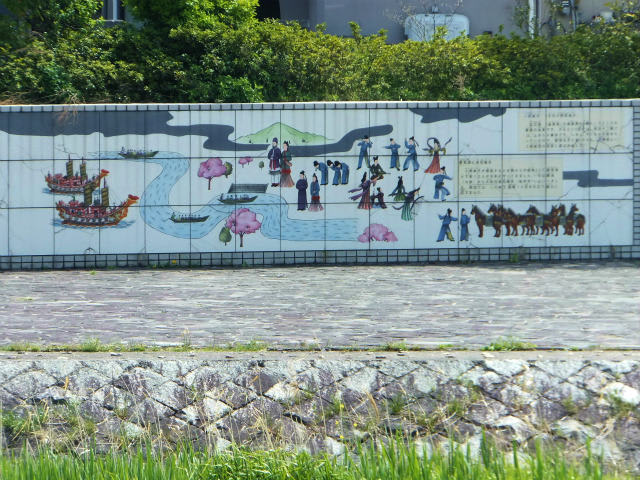

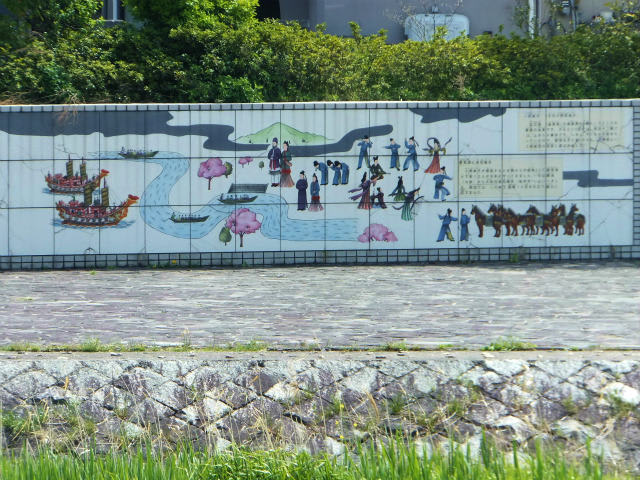

この地は難波津(大阪)から大和川をさかのぼってくる舟運の終着地で、日本書紀にも

記された百済(くだら)からの仏教伝来使節が上陸したと伝えられているという。

対岸にそのイメージを描いたタイル絵があり、橋の上流右岸には馬の飾り物が数個並ん

でいた。

大和瓦の家並みの続く金屋集落へ。左カーブ点の所を右に入ると海石榴市観音堂があり、

石造りの小さい観音様が祭られ、境内にもたくさんの石仏が並んでいる。

小さい流れ沿いの住宅地を緩やかに上がる。家並みの途絶えた辺りの小さいコンクリー

ト造りの収蔵庫に、「金屋の石仏」と呼ぶ2体の石仏が祭られている。

高さは2.14mで、釈迦如来像と弥勒菩薩像が浮き彫りにされ、平安時代後期の造立と

考えられるという。

「やきもののうめだ」と呼ぶ陶芸の窯元の先、Y字路際に「第十代崇神天皇磯城瑞籬宮

(すじんてんのうしきのみずがきのみや)趾」の大きな標識があり、そばの日向神社↓境

内に、その石柱が立っていた。

竹林を進んで右に回り込み、石段を上がって平等寺(びょうどうじ)に入る。

581年に聖徳太子が建立し、徳川時代には修験道の霊地として、大峰山に向かう修験

者が境内の不動の滝で修行したとか。

境内には鴟尾(しび)を載せた本堂を中心に、不動堂、二重塔の釈迦堂、鐘楼、山門な

ど多くの堂塔が立ち並び、聖徳太子立像や十六羅漢の石造などもある。

平安時代の延喜式神明帳(えんぎしきしんめいちょう)に記され、神社では珍しい北向

きの小さな社殿の神坐日向(みわにますひむかい)神社↑横を過ぎ、大和国一ノ宮の大神

(おおみわ)神社に入る。

「三輪明神」とも呼び、背後の三輪山をご神体としており、国重要文化財で檜皮葺(ひ

わだぶき)の壮大な社殿の奥に三つの鳥居が立ち、本殿はない。

酒屋の軒先に下がる杉玉は三輪山の杉で造られるので、全国の酒造家の信仰が厚いとい

う。

平成9年竣工の祈祷殿には大きな杉玉が吊され、境内には、巳の神杉(みのかみすぎ)

と呼ぶご神木の大杉が立つ。

平成21年に整備したという新しい参道「くすり道」を進むと、大神神社の摂社で薬の

神として信仰される磐座(いわくら)神社がある。神様が鎮まる岩が祭られていて社殿は

無く、原始の神道の姿を伝えているのだという。

さらに林間を進んで鎮女池(しずめいけ)のほとりに出る。中の島には、大神神社の末

社で海や水の守護神である市杵島姫(いちきしまひめ)神社が祭られ、池にはたくさんの

コイが泳いでいた。

その奥には、三輪の神様の荒魂(あらたま)を祭り、病気平癒の神として信仰される狭

井(さい)神社があり、2日後の鎮花祭を控え、拝殿の前にはビニールテントが張られて

いた。

拝殿の右手手前に三輪山への登拝口があり、社務所に申し込むと山頂まで往復して登拝

出来る。

また、社殿の左奥には、三輪山から湧き出る霊験あらたかな「くすり水」として知られ

る薬井戸があり、多くの参詣者が霊水をいただいていた。

狭井神社までで大神神社の広い境内は終わる。市杵島姫神社まで戻り、東海自然歩道の

案内図の横から北に向かう。

梅や柿の畑などの間を下り、万葉集の歌碑前を過ぎる。

民家の横のT字路を左に入ると、「神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑」と刻まれた大きな

碑が立っているが説明板はない。

T字路際に「花もり」と呼ぶヘルシーな野菜膳などの食事どころがあり、そばに大神神

社の末社の一つ、貴船神社の小さな社殿もあった。

少し先、右手高みに池の堤防があったので上がってみたら、上にもう一つ池があり、そ

の間に八大靇王大神神社が祭られていた。

池の下のレンゲの咲く田んぼの横や、新しい石だたみの林間を進んで、玄賓庵(げんぴ

あん)と呼ぶ静かなたたずまいの寺へ。

平安時代、三輪山の桧原谷に玄賓僧都が隠棲(いんせい)した庵(いおり)を、明治の

神仏分離でここに移したとのこと。謡曲「三輪」の舞台として知られているという。

玄賓僧都が修行したという小さな流れの滝を過ぎ、杉林の林間を抜けて桧原(ひばら)

神社境内に入る。神社は、林の中に三つの鳥居が立つているが社殿は無く、三輪山山中の

岩座をご神体としているとか。

左手には、桧原神社と同様に大神神社の摂社の一つで、第十代崇神天皇の皇女を祭る、

豊鍬入姫宮(とよすきいりひめのみや)の小さい社殿があった。

境内からは、午後の逆光に霞む大和盆地や二上山(にじょうさん)が望まれる。

西に下る道路際に地元の野菜などを販売する無人小屋があったので、ふきの佃煮を求め

る。この先の山の辺の道沿いにも、幾つも同様の無人販売施設があった。

行く手の穴師集落の家並みや、背後の新緑を眺めながら三輪山の西麓を右に回り込み、

八重桜咲く穴師集落でヘヤピン状に折り返す。

幾つかある万葉歌碑や無人スタンドを見ながら集落を進む。

小さい坂の上がり口にあった無人スタンドで、大福もちを求める。とてもやわらかで、

疲れてきた足取りに元気を与えてくれる。坂を上がると「みかん発祥の地」の立て札が

あった。

果樹園の売店の手前、東海自然歩道の道標のあるT字路から、果樹園の間を緩やかに東

に上がる。北側に上がってきた道路と合する広葉樹林の中に、相撲(すもう)神社の小さ

な社殿が祭られていた。

「国技発祥の地」の説明板があり、「第十一代垂仁帝の七年、野見宿禰(のみのすくね)

と当麻蹶速(たいまのけはや)が初めて天皇の前で相撲を取ったこの地に、昭和37

(1962)年10月、日本相撲協会の時津風理事長、大鵬、柏戸の2横綱や5大関など

全力士が訪れ、境内の土俵↓で手数入りが奉納された」ことなどが記されていた。

同メンバーが同じ日に顕彰大祭を行ったという大兵主(だいひょうず)神社は、すぐ先

の山ふところある。第10代崇神天皇の頃に創建と伝わる古社で、拝殿の奥に三つ屋根の

本殿を構え、生産と平和の神、芸能の神、スポーツの神が祭られているという。

穴師集落の北端付近から、「歴史街道山の辺の道」の標識の埋め込まれた道を、西に向

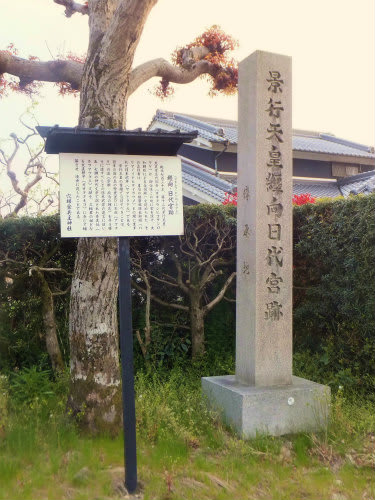

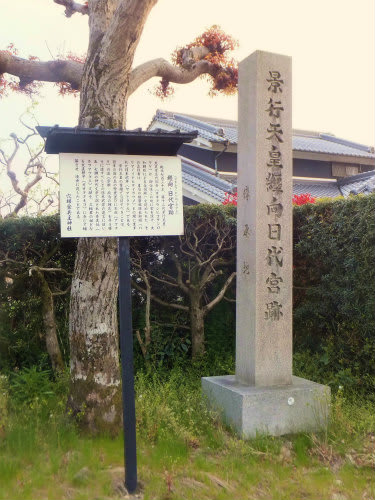

かって緩やかに下り、「穴師かむなびの郷」と呼ぶ山の辺の道キーステーションの建物や

「景行天皇纏向(まきむく)日代宮跡」標石などの横を通過する。

北には、明日向かう景行天皇陵の大きな前方後円墳が望まれた。

山の辺の道を右に分け、珠城山(たまきやま)古墳の南側を進んで国道169号に入る。

18時5分にJR桜井線の巻向(まきむく)駅に着いた。

(天気 晴、距離 9㎞、地図(1/2.5万) 桜井、歩行地 桜井市、歩数 17,900、

累積標高差 上り・下り 各約220m)

徒歩の旅 ブログランキングへ

徒歩の旅 ブログランキングへ

にほんブログ村

かねてから歩きたいと思っていた、大和平野の三輪山から北へ連なる山すそを縫うよう

に伸びる上古の道、「山の辺の道」を歩きに出かけた。

東京駅発7時33分発東海道新幹線ひかり503号に乗る。京都、奈良で乗り継ぎ、正

午過ぎにJR桜井線の桜井駅に着く。

駅北口に近い、「いにしえ茶屋」と呼ぶ店で三輪そーめんの昼食をして、12時43分

に出発した。

川沿いを東へ、JR奈良線の線路を越えて桜井高校前まで進み、左折して北へ向かう。

三輪素麺(そうめん)を製造する巽製粉の工場前を通過し、大和川沿いに出た。

三輪山の淡い新緑の彩りが気持ちよい。

東進して二つ目の馬井手橋際に、海石榴市(つばいち)の説明板があり、「七世紀の頃、

山の辺の道をはじめ幾つかの古道が交わるこの周辺に大規模な市があり、平安時代には伊

勢詣でや長谷寺詣での宿場町として有名になった」と記されていた。

車の通れぬ馬手井橋を渡ると、大きな「仏教伝来之地」碑が立つ。

この地は難波津(大阪)から大和川をさかのぼってくる舟運の終着地で、日本書紀にも

記された百済(くだら)からの仏教伝来使節が上陸したと伝えられているという。

対岸にそのイメージを描いたタイル絵があり、橋の上流右岸には馬の飾り物が数個並ん

でいた。

大和瓦の家並みの続く金屋集落へ。左カーブ点の所を右に入ると海石榴市観音堂があり、

石造りの小さい観音様が祭られ、境内にもたくさんの石仏が並んでいる。

小さい流れ沿いの住宅地を緩やかに上がる。家並みの途絶えた辺りの小さいコンクリー

ト造りの収蔵庫に、「金屋の石仏」と呼ぶ2体の石仏が祭られている。

高さは2.14mで、釈迦如来像と弥勒菩薩像が浮き彫りにされ、平安時代後期の造立と

考えられるという。

「やきもののうめだ」と呼ぶ陶芸の窯元の先、Y字路際に「第十代崇神天皇磯城瑞籬宮

(すじんてんのうしきのみずがきのみや)趾」の大きな標識があり、そばの日向神社↓境

内に、その石柱が立っていた。

竹林を進んで右に回り込み、石段を上がって平等寺(びょうどうじ)に入る。

581年に聖徳太子が建立し、徳川時代には修験道の霊地として、大峰山に向かう修験

者が境内の不動の滝で修行したとか。

境内には鴟尾(しび)を載せた本堂を中心に、不動堂、二重塔の釈迦堂、鐘楼、山門な

ど多くの堂塔が立ち並び、聖徳太子立像や十六羅漢の石造などもある。

平安時代の延喜式神明帳(えんぎしきしんめいちょう)に記され、神社では珍しい北向

きの小さな社殿の神坐日向(みわにますひむかい)神社↑横を過ぎ、大和国一ノ宮の大神

(おおみわ)神社に入る。

「三輪明神」とも呼び、背後の三輪山をご神体としており、国重要文化財で檜皮葺(ひ

わだぶき)の壮大な社殿の奥に三つの鳥居が立ち、本殿はない。

酒屋の軒先に下がる杉玉は三輪山の杉で造られるので、全国の酒造家の信仰が厚いとい

う。

平成9年竣工の祈祷殿には大きな杉玉が吊され、境内には、巳の神杉(みのかみすぎ)

と呼ぶご神木の大杉が立つ。

平成21年に整備したという新しい参道「くすり道」を進むと、大神神社の摂社で薬の

神として信仰される磐座(いわくら)神社がある。神様が鎮まる岩が祭られていて社殿は

無く、原始の神道の姿を伝えているのだという。

さらに林間を進んで鎮女池(しずめいけ)のほとりに出る。中の島には、大神神社の末

社で海や水の守護神である市杵島姫(いちきしまひめ)神社が祭られ、池にはたくさんの

コイが泳いでいた。

その奥には、三輪の神様の荒魂(あらたま)を祭り、病気平癒の神として信仰される狭

井(さい)神社があり、2日後の鎮花祭を控え、拝殿の前にはビニールテントが張られて

いた。

拝殿の右手手前に三輪山への登拝口があり、社務所に申し込むと山頂まで往復して登拝

出来る。

また、社殿の左奥には、三輪山から湧き出る霊験あらたかな「くすり水」として知られ

る薬井戸があり、多くの参詣者が霊水をいただいていた。

狭井神社までで大神神社の広い境内は終わる。市杵島姫神社まで戻り、東海自然歩道の

案内図の横から北に向かう。

梅や柿の畑などの間を下り、万葉集の歌碑前を過ぎる。

民家の横のT字路を左に入ると、「神武天皇聖蹟狭井河之上顕彰碑」と刻まれた大きな

碑が立っているが説明板はない。

T字路際に「花もり」と呼ぶヘルシーな野菜膳などの食事どころがあり、そばに大神神

社の末社の一つ、貴船神社の小さな社殿もあった。

少し先、右手高みに池の堤防があったので上がってみたら、上にもう一つ池があり、そ

の間に八大靇王大神神社が祭られていた。

池の下のレンゲの咲く田んぼの横や、新しい石だたみの林間を進んで、玄賓庵(げんぴ

あん)と呼ぶ静かなたたずまいの寺へ。

平安時代、三輪山の桧原谷に玄賓僧都が隠棲(いんせい)した庵(いおり)を、明治の

神仏分離でここに移したとのこと。謡曲「三輪」の舞台として知られているという。

玄賓僧都が修行したという小さな流れの滝を過ぎ、杉林の林間を抜けて桧原(ひばら)

神社境内に入る。神社は、林の中に三つの鳥居が立つているが社殿は無く、三輪山山中の

岩座をご神体としているとか。

左手には、桧原神社と同様に大神神社の摂社の一つで、第十代崇神天皇の皇女を祭る、

豊鍬入姫宮(とよすきいりひめのみや)の小さい社殿があった。

境内からは、午後の逆光に霞む大和盆地や二上山(にじょうさん)が望まれる。

西に下る道路際に地元の野菜などを販売する無人小屋があったので、ふきの佃煮を求め

る。この先の山の辺の道沿いにも、幾つも同様の無人販売施設があった。

行く手の穴師集落の家並みや、背後の新緑を眺めながら三輪山の西麓を右に回り込み、

八重桜咲く穴師集落でヘヤピン状に折り返す。

幾つかある万葉歌碑や無人スタンドを見ながら集落を進む。

小さい坂の上がり口にあった無人スタンドで、大福もちを求める。とてもやわらかで、

疲れてきた足取りに元気を与えてくれる。坂を上がると「みかん発祥の地」の立て札が

あった。

果樹園の売店の手前、東海自然歩道の道標のあるT字路から、果樹園の間を緩やかに東

に上がる。北側に上がってきた道路と合する広葉樹林の中に、相撲(すもう)神社の小さ

な社殿が祭られていた。

「国技発祥の地」の説明板があり、「第十一代垂仁帝の七年、野見宿禰(のみのすくね)

と当麻蹶速(たいまのけはや)が初めて天皇の前で相撲を取ったこの地に、昭和37

(1962)年10月、日本相撲協会の時津風理事長、大鵬、柏戸の2横綱や5大関など

全力士が訪れ、境内の土俵↓で手数入りが奉納された」ことなどが記されていた。

同メンバーが同じ日に顕彰大祭を行ったという大兵主(だいひょうず)神社は、すぐ先

の山ふところある。第10代崇神天皇の頃に創建と伝わる古社で、拝殿の奥に三つ屋根の

本殿を構え、生産と平和の神、芸能の神、スポーツの神が祭られているという。

穴師集落の北端付近から、「歴史街道山の辺の道」の標識の埋め込まれた道を、西に向

かって緩やかに下り、「穴師かむなびの郷」と呼ぶ山の辺の道キーステーションの建物や

「景行天皇纏向(まきむく)日代宮跡」標石などの横を通過する。

北には、明日向かう景行天皇陵の大きな前方後円墳が望まれた。

山の辺の道を右に分け、珠城山(たまきやま)古墳の南側を進んで国道169号に入る。

18時5分にJR桜井線の巻向(まきむく)駅に着いた。

(天気 晴、距離 9㎞、地図(1/2.5万) 桜井、歩行地 桜井市、歩数 17,900、

累積標高差 上り・下り 各約220m)

にほんブログ村

神代の時代からの歴史が至るところに残っていて、静かな山里のたたずまいや新緑とあわせ、

ほかでは得にくいカントリーウオークでした。

日にちが空くかもしれませんが、引き続き2日目、3日目もアップします。