前回触れたように、歩行運動にあっては、大殿筋、腸腰筋、大腿四頭筋、腓腹筋および長拇趾屈筋などが主に働いていることを示しました。これらの筋が特に鍛えられていることを意味しています。さらに言い換えれば、これらの筋に掛かる負荷は大きく、疲労の程度も大きいことを意味しています。

これに対して、下腿前面にあって、足が踵着地に近づくにつれて足首を背屈させ、足先を挙げる働きをしている前脛骨筋は、さほど負担が掛っているようには見えません。

実際上、前脛骨筋は抗重力筋の一つとして、身体を安定した直立姿勢に保つのに重要な役割を果たさなくてはならない筋です。また前脛骨筋が弱くなると、足先を挙げる働きが弱まり、歩行時に物につまずく機会が増える危険性があります。

これらの点を考慮に入れて、前脛骨筋の鍛錬に、また有酸素運動としての意義を高めるのに役立つような歩行法を検討しています。二つの歩行法を紹介しますが、記載の便宜上、以下、新法1および新法2とします。

結論を先に言うなら、一般的な運動目的の歩行では新法1を、さらに有酸素運動としての意義を高めた運動としての散歩では、新法1を基本にしながら、歩行の途中に、新法2を適宜挟んで行くとよいのではないかと考えています。

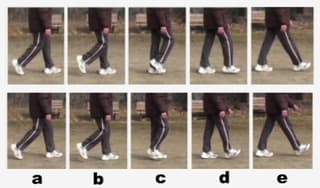

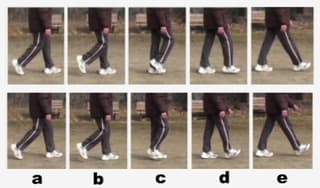

新法1の趣旨は、大地を蹴って前進する際、足が地を離れるとすぐに、意識的に前脛骨筋を働かせて、足首を背屈させることにあります。以下その様子を写真で見ていきます(写真1)。

写真1 通常の歩行法(上列)と新歩行法1(下列)

写真1 通常の歩行法(上列)と新歩行法1(下列)

写真1では、上の列に通常の歩行、下の列には意識的に前脛骨筋を働かせた場合の新法1を、ほぼ同時点で両者対比させて示してあります。右足の蹴り出しから踵着地までの一歩の歩行運動の過程です。

いずれも普通の速度で歩いています。右足の足首の背屈の具合、地面と足底のなす角度、足先の地面からの距離などに注意して、上下の写真を比較しながら見てください。

足を蹴り出したのち、早い時期の足の部分の状態(写真1-b)は、両歩行法で見かけ上大きな差はありません。しかし下列の新法1では、上列に比べて、下腿に対する足の部分の角度がやや直角に近くなっているように見えます。前脛骨筋が働き出した時期に当たるでしょう。

足が体軸の位置に来たとき(写真1-c)、通常の歩行では踵はなお高く、足先が下方に向いています。新法1では、足底が地面とほぼ平行となっています。以後は、踵着地に至るまで(写真-d, e)、新法1では、足先の上向きの程度が明らかに高く維持されており、また下腿と足部とのなす角度を見ると、前脛骨筋が働いていることがよくわかります。

写真2は、新法2を示しており、やはり右足の蹴り出しから、踵着地までの一歩の過程です。足を蹴り出したのち、すぐに膝を大きく曲げて足を高く挙げます。さらに足部を高く挙げつつ、足首を背屈させて、足部を前に運び、踵着地点に至るような歩行法です。遊走期の足の運びが大きくなり、放物線を描くようにして踵着地点に達します。

写真2 新歩行法 2

写真2 新歩行法 2

足の軌跡を見る限り、新法2では、ちょうど自転車のペダルを踏んでいる状況に近い足の運びです。しかし両者での下肢の筋の働き具合は、まったく違います。

ペダル踏みでは、ペダルに置いた右足が地面を離れて上がり、頂上(写真2-cの地点に相当する)に達するまでは、左足が力を入れてペダルを踏み込んでいるので、右足は力を抜き、ペダルの上で休憩している状態です。その後、右足に力がいっぱい入り、ペダルを踏み込んで自転車の前進を促進します。

下肢筋の実際の働き具合について、ペダル踏みと新法2、また新法2については、新法1とも比較しながら見ていきます。

写真2-aから2-cに相当する期間では、ペダル踏みでは、先に述べたとおり、右足はほとんど仕事をしていません。新法2では、足を蹴り出すために、腓腹筋と長拇趾屈筋が働き、また足をより高く挙げるために、膝をかなり曲げます。すなわち、大腿部後方のハムストリングが強く働きます。続いて下肢全体を前方に進めるために、腸腰筋が働きます。

足が頂上(図c点)に達したのちに、ペダル踏みでは、右の下肢筋が最も強く働き、ペダルを踏みこみます。すなわち、大腿部前方の大腿四頭筋の働きで膝を伸しつつ、下腿部後方の腓腹筋が働いて、ペダルを強く踏み込みます。一方、新法2では、大腿部前方の大腿四頭筋が働き出して膝を伸ばし、踵着地に備えますが、特に腓腹筋は働くことはなく、むしろ緊張をゆるめていきます。

足首を背屈させる前脛骨筋の働き具合はどうでしょう。ペダル踏みでは、さほど働いているようには見えませんが、ペダルが頂上を過ぎるなり、直ちに前脛骨筋の働きで足首を背屈させて踏み込む態勢に入ります。

新法2では、蹴り出した直後から意識的に働くようにします。すなわち、蹴り出した直後から、c点を過ぎ、さらに踵着地に至る間働くことになります。その間の足先の動きは、ペダル踏みでは頂上で急に上向きに変えますが、新法2では、遊走期を通じて足先が徐々に“輪を描くような感じ”で変わっていきます。

大殿筋はいずれの歩行法でも、重要な働きをしているでしょう。

以下にペダル踏み、通常の歩行法、新法1および2について、比較的に大きな働きをしていると考えられる筋を整理してみます。

ペダル踏み:大殿筋・腓腹筋・大腿四頭筋

通常の歩行法:大殿筋・腓腹筋・長拇趾屈筋・腸腰筋・大腿四頭筋

新法1:大殿筋・腓腹筋・長拇趾屈筋・腸腰筋・大腿四頭筋・前脛骨筋

新法2:大殿筋・ハムストリング・腓腹筋・長拇趾屈筋・腸腰筋・大腿四頭筋・前脛骨筋

最も身近で、多くの人が実施している散歩ですが、歩行法を工夫するならば、比較的容易に、有酸素運動としての効率を高め、またより安全に抗重力筋の鍛錬に役立たせることができるのではないか思われます。その試みを紹介しました。

続いて、これらの新歩行法で、実際にどのような効用が考えられるか、当初に記した結論に至った根拠を含めて、経験を踏まえて、気のついた点を述べることにします。

これに対して、下腿前面にあって、足が踵着地に近づくにつれて足首を背屈させ、足先を挙げる働きをしている前脛骨筋は、さほど負担が掛っているようには見えません。

実際上、前脛骨筋は抗重力筋の一つとして、身体を安定した直立姿勢に保つのに重要な役割を果たさなくてはならない筋です。また前脛骨筋が弱くなると、足先を挙げる働きが弱まり、歩行時に物につまずく機会が増える危険性があります。

これらの点を考慮に入れて、前脛骨筋の鍛錬に、また有酸素運動としての意義を高めるのに役立つような歩行法を検討しています。二つの歩行法を紹介しますが、記載の便宜上、以下、新法1および新法2とします。

結論を先に言うなら、一般的な運動目的の歩行では新法1を、さらに有酸素運動としての意義を高めた運動としての散歩では、新法1を基本にしながら、歩行の途中に、新法2を適宜挟んで行くとよいのではないかと考えています。

新法1の趣旨は、大地を蹴って前進する際、足が地を離れるとすぐに、意識的に前脛骨筋を働かせて、足首を背屈させることにあります。以下その様子を写真で見ていきます(写真1)。

写真1 通常の歩行法(上列)と新歩行法1(下列)

写真1 通常の歩行法(上列)と新歩行法1(下列)写真1では、上の列に通常の歩行、下の列には意識的に前脛骨筋を働かせた場合の新法1を、ほぼ同時点で両者対比させて示してあります。右足の蹴り出しから踵着地までの一歩の歩行運動の過程です。

いずれも普通の速度で歩いています。右足の足首の背屈の具合、地面と足底のなす角度、足先の地面からの距離などに注意して、上下の写真を比較しながら見てください。

足を蹴り出したのち、早い時期の足の部分の状態(写真1-b)は、両歩行法で見かけ上大きな差はありません。しかし下列の新法1では、上列に比べて、下腿に対する足の部分の角度がやや直角に近くなっているように見えます。前脛骨筋が働き出した時期に当たるでしょう。

足が体軸の位置に来たとき(写真1-c)、通常の歩行では踵はなお高く、足先が下方に向いています。新法1では、足底が地面とほぼ平行となっています。以後は、踵着地に至るまで(写真-d, e)、新法1では、足先の上向きの程度が明らかに高く維持されており、また下腿と足部とのなす角度を見ると、前脛骨筋が働いていることがよくわかります。

写真2は、新法2を示しており、やはり右足の蹴り出しから、踵着地までの一歩の過程です。足を蹴り出したのち、すぐに膝を大きく曲げて足を高く挙げます。さらに足部を高く挙げつつ、足首を背屈させて、足部を前に運び、踵着地点に至るような歩行法です。遊走期の足の運びが大きくなり、放物線を描くようにして踵着地点に達します。

写真2 新歩行法 2

写真2 新歩行法 2足の軌跡を見る限り、新法2では、ちょうど自転車のペダルを踏んでいる状況に近い足の運びです。しかし両者での下肢の筋の働き具合は、まったく違います。

ペダル踏みでは、ペダルに置いた右足が地面を離れて上がり、頂上(写真2-cの地点に相当する)に達するまでは、左足が力を入れてペダルを踏み込んでいるので、右足は力を抜き、ペダルの上で休憩している状態です。その後、右足に力がいっぱい入り、ペダルを踏み込んで自転車の前進を促進します。

下肢筋の実際の働き具合について、ペダル踏みと新法2、また新法2については、新法1とも比較しながら見ていきます。

写真2-aから2-cに相当する期間では、ペダル踏みでは、先に述べたとおり、右足はほとんど仕事をしていません。新法2では、足を蹴り出すために、腓腹筋と長拇趾屈筋が働き、また足をより高く挙げるために、膝をかなり曲げます。すなわち、大腿部後方のハムストリングが強く働きます。続いて下肢全体を前方に進めるために、腸腰筋が働きます。

足が頂上(図c点)に達したのちに、ペダル踏みでは、右の下肢筋が最も強く働き、ペダルを踏みこみます。すなわち、大腿部前方の大腿四頭筋の働きで膝を伸しつつ、下腿部後方の腓腹筋が働いて、ペダルを強く踏み込みます。一方、新法2では、大腿部前方の大腿四頭筋が働き出して膝を伸ばし、踵着地に備えますが、特に腓腹筋は働くことはなく、むしろ緊張をゆるめていきます。

足首を背屈させる前脛骨筋の働き具合はどうでしょう。ペダル踏みでは、さほど働いているようには見えませんが、ペダルが頂上を過ぎるなり、直ちに前脛骨筋の働きで足首を背屈させて踏み込む態勢に入ります。

新法2では、蹴り出した直後から意識的に働くようにします。すなわち、蹴り出した直後から、c点を過ぎ、さらに踵着地に至る間働くことになります。その間の足先の動きは、ペダル踏みでは頂上で急に上向きに変えますが、新法2では、遊走期を通じて足先が徐々に“輪を描くような感じ”で変わっていきます。

大殿筋はいずれの歩行法でも、重要な働きをしているでしょう。

以下にペダル踏み、通常の歩行法、新法1および2について、比較的に大きな働きをしていると考えられる筋を整理してみます。

ペダル踏み:大殿筋・腓腹筋・大腿四頭筋

通常の歩行法:大殿筋・腓腹筋・長拇趾屈筋・腸腰筋・大腿四頭筋

新法1:大殿筋・腓腹筋・長拇趾屈筋・腸腰筋・大腿四頭筋・前脛骨筋

新法2:大殿筋・ハムストリング・腓腹筋・長拇趾屈筋・腸腰筋・大腿四頭筋・前脛骨筋

最も身近で、多くの人が実施している散歩ですが、歩行法を工夫するならば、比較的容易に、有酸素運動としての効率を高め、またより安全に抗重力筋の鍛錬に役立たせることができるのではないか思われます。その試みを紹介しました。

続いて、これらの新歩行法で、実際にどのような効用が考えられるか、当初に記した結論に至った根拠を含めて、経験を踏まえて、気のついた点を述べることにします。