前回のブログで、検討中とお伝えしていた伝統構法の構造の方針も

いよいよと決められそうです。

懸念事項に関して、熊本県立大学の北原先生に助言を頂けたからです。

いつも、本当にありがとうございます!!

いろいろと情報収集勉強する中で、実は、伝統構法が最先端!?

と、思ってしまいます。

古くからの知恵、経験値に基づく伝承で成立してきた世界は、

まだ数値化されていないからです。それを数値化しようとしている。

目に見えない世界の言い伝えが、素粒子の世界に類似していたり、

量子力学で解明されようとしたり、

そういった歴史と本質が、

科学的、技術的になってきたといったら大げさでしょうか。

数字に置き換えられる世界になってきたといったらいいのでしょうか。

なぜ、私が興味を持って取り組めるのか?

そうか、未知の世界だからか。

と、妙に納得。

労力を惜しまず、書籍の読み込みや検討に時間が避けるのか、、

意匠的な部分の前に、機能、性能の確保ができないと、

前に進めないタチだからかと、

半ば自分を酷使することを諦めかけていたけれど、、、

やっぱり面白いから!

なのです。

それから、伝統的な良さのあるものをを残してくれるなら

協力を惜しまないと言ってくださる諸先輩に、先生方。

本当に、心強いです。

今回は、お付き合いしている一級構造建築士にも実務的なことを相談したり

作図に関しては、日本民家再生協会の仲間にも協力いただいたりと

みなさん、本当に興味を持って、参加してくださること、感謝しています。

構造の先生方の系列や、なぜまだ国の指針ができないかなど、

業界の事情もお聞きしながら

やっと私の中で落とし所が見えて、図面が描けています。

大きな地震のたびに、見直されてきた国の構造の方針。

その度に残る伝統構法。

手間暇かけたものがこの世には、残っていく。。。

便利、簡単、安い

ではない世界を、ちゃんと残しておきたいですね。

それが最終的には、人間の利益になるから。自然界の利益にもなるからです。

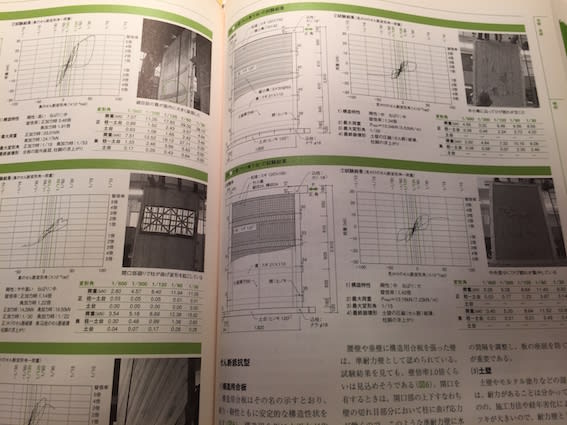

国の指針がないないか、実験結果を細かく記載して下さっている

山辺先生の伝統構法の壁の記述は大いに参考にさせてもらっています。

先代に学ぶ伝統構法。

先人(その道を開拓してきて下さった研究者、建築士の皆様)に学ぶ設計方針です。