先週末、板倉構法と防火性能、講習会に参加して、

防火構造の認定書を頂きました!

これまで、街中(防火地域)では、

外壁を杉板板張りにする場合

1)モイスや、ダイライトなど、

防火認定を取得しているメーカーのパネルを設置

(家一軒当たり約30〜40万円up!)

2)薬剤注入による不燃木材を使用(高価、環境にどうか?)

のいずれかで対応しなくてはなりませんでした。

それに準じて設計してきました。

加えて、第三の選択がありました。

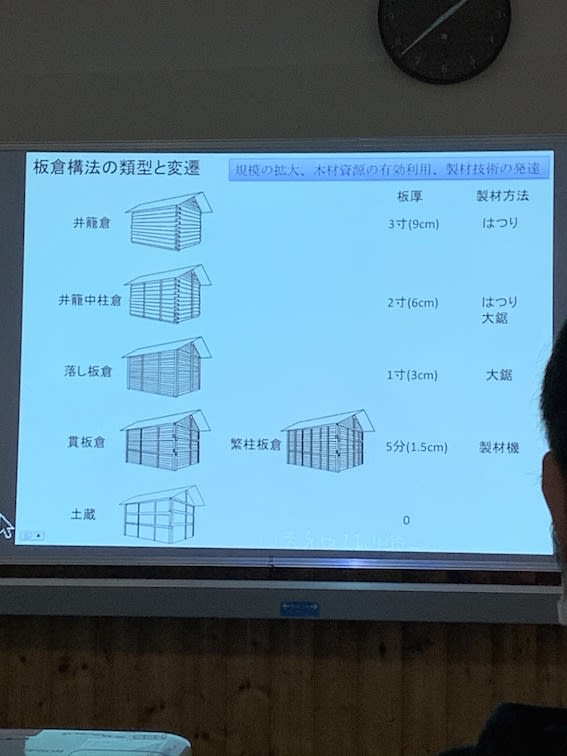

3)平成19年に、板倉構法を研究している「伝統木造研究会」が取得した

防火構造の認定設計施工方法です。

この認定書は、一般には入手できず、講習会費用を払い

その構造と施工の注意ポイントを理解したもののみ受け取れるというものです。

今回、熊本の講習会でお会いした板倉構法の第一人者であられる、

つくば大学名誉教授の安藤先生より案内をいただき、

この度講習会でしっかりと学び、

この構法を用いることができる建築士として、

お仲間に加えていただいた次第です。

平成26年には、新たに耐力壁倍率3.3と3.4の倍率を

スギの落とし込みパネル方式で取得されています。

これまで、構造耐力が少ないと言われてきた板壁。

建築基準法の告示では、0.6倍でした。(初期値が低いため)

実験と検証に実に10年を有したと、安藤先生に熊本ではお聞きしました。

大学の先生方、そして、伝統的な構造の研究者、

実験材料を提供された材木関係者、

実験パネルを施工された工務店の大工さん方に感謝して、

認定番号を使わせてもらいたいと思います。

講習会では、

侘び寂びの文化として有名な千利休の茶室「待庵」は、

戦国時代に焼け野原になり、森林の木材不足で、

小径木のスギを活用した復興住宅へつながる建築だった!?

という解釈や、

昨年の令和天皇の大嘗祭の中心儀式「大嘗宮の儀」で

茅葺の屋根が使われなかったのは、

日本古来の伝統建築(木と草の建築)を損なう行為であった

(初めて板葺きに)など、

日本文化と木と、建築の関わり方、在り方まで

話が及び、大変勉強になりました。

木造は、毎日が学び直しです。

神社仏閣も、出先での合間に、見て回っているところです。

これからの建築を考えるためにも

古来からの木の建築の良さ、伝統を学びつつ、

最新技術、環境との共生も踏まえて

木の建築のものづくりに邁進して参ります。