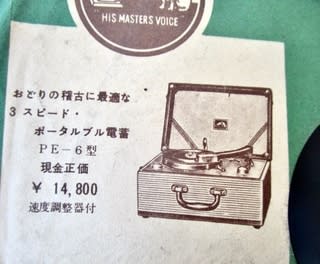

古いレコードのジャケットに電気蓄音器の宣伝が

乗っていた。これは1955年から60年頃の

電蓄の宣伝でしょうか?我々の年代には懐かしい品です。

あの頃としてはずいぶん高い電化製品です。

ネットで調べてみたら次のように書かれていた。

当時、電蓄はきわめて高価であった。コンソール型の

大型電蓄の場合、公務員の初任給が2,000円程度の時代に

10万円近くするのが普通であった。比較的安価な卓上電蓄でも

3万円台と、スーパー受信機の3倍にもなった。

これは、戦時中の1944年から電蓄に対して120%という、

禁止税的な物品税がかけられていたことによる。物品税は

1947年に100%、1948年には80%、1950年には60%と、

段階的に引き下げられていくが、きわめて高い税率で

あることにかわりはなかった。ちなみに、レコードの税率も

電蓄の税率とほぼ同じであった。このため、ラジオと

それほど変わらない回路構成の電蓄でも価格はラジオより

はるかに高くなってしまったのである。

<物価の目安>

1946年(昭和21年)頃

小学校教員の初任給400円、鉛筆1本50銭、

電球(60W)1個7.65円(統制価格)、

もりそばは統制により休業

1948年(h総和23年)頃

小学校教員の初任給2,000円、鉛筆1本5円、

電球(60W)1個21.25円(統制価格)

もりそばは統制により休業

1949年(昭和24年)頃

小学校教員の初任給3,991円、鉛筆1本10円、

電球(60W)1個60円

もりそば1杯15円(麺類外食券)

この時代は悪性インフレにより急激に物価が上昇している。

以上ネットより。

私が小学校低学年の頃、父が電気蓄音器を買った。

このような形↓のラジオも付いた電蓄です。

写真はネットからお借りしました。

レコードは未だ買うことが出来ず、夜、みんなで

浪曲や落語を聞いた。というより聞かされた。

浪曲は広沢虎造落語は長屋の花見や饅頭怖い

数年後、レコードが買えるようになり、兄とレコードを

よく聴きました。聞いたのは兄が好きだった洋楽。

歌謡曲はもっぱらラジオで聴いた。電蓄が買えなかった時代は

手回しのポータブル蓄音器でした。

電気蓄音器、昔は随分高い物品税が掛けられていた事を

知りました。庶民が「電蓄を買う」というのは「贅沢」と

みなされていたのでしょうか?

今は好きな時に好きな音楽が聴ける。いい時代になりました。

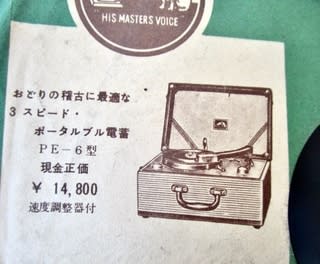

乗っていた。これは1955年から60年頃の

電蓄の宣伝でしょうか?我々の年代には懐かしい品です。

あの頃としてはずいぶん高い電化製品です。

ネットで調べてみたら次のように書かれていた。

当時、電蓄はきわめて高価であった。コンソール型の

大型電蓄の場合、公務員の初任給が2,000円程度の時代に

10万円近くするのが普通であった。比較的安価な卓上電蓄でも

3万円台と、スーパー受信機の3倍にもなった。

これは、戦時中の1944年から電蓄に対して120%という、

禁止税的な物品税がかけられていたことによる。物品税は

1947年に100%、1948年には80%、1950年には60%と、

段階的に引き下げられていくが、きわめて高い税率で

あることにかわりはなかった。ちなみに、レコードの税率も

電蓄の税率とほぼ同じであった。このため、ラジオと

それほど変わらない回路構成の電蓄でも価格はラジオより

はるかに高くなってしまったのである。

<物価の目安>

1946年(昭和21年)頃

小学校教員の初任給400円、鉛筆1本50銭、

電球(60W)1個7.65円(統制価格)、

もりそばは統制により休業

1948年(h総和23年)頃

小学校教員の初任給2,000円、鉛筆1本5円、

電球(60W)1個21.25円(統制価格)

もりそばは統制により休業

1949年(昭和24年)頃

小学校教員の初任給3,991円、鉛筆1本10円、

電球(60W)1個60円

もりそば1杯15円(麺類外食券)

この時代は悪性インフレにより急激に物価が上昇している。

以上ネットより。

私が小学校低学年の頃、父が電気蓄音器を買った。

このような形↓のラジオも付いた電蓄です。

写真はネットからお借りしました。

レコードは未だ買うことが出来ず、夜、みんなで

浪曲や落語を聞いた。というより聞かされた。

浪曲は広沢虎造落語は長屋の花見や饅頭怖い

数年後、レコードが買えるようになり、兄とレコードを

よく聴きました。聞いたのは兄が好きだった洋楽。

歌謡曲はもっぱらラジオで聴いた。電蓄が買えなかった時代は

手回しのポータブル蓄音器でした。

電気蓄音器、昔は随分高い物品税が掛けられていた事を

知りました。庶民が「電蓄を買う」というのは「贅沢」と

みなされていたのでしょうか?

今は好きな時に好きな音楽が聴ける。いい時代になりました。