お休み前にいただいた質問コメント、

日常生活、少し落ち着いたので、

今頃になってアップです(汗)。

遅くなってしまいました。

ペコン。

もう解決なさっているかもしれませんが、

あつみさんからもコメントいただいたので、

アップしちゃいますね。

この記事にいただいたコメントです。

「着物初心者です。

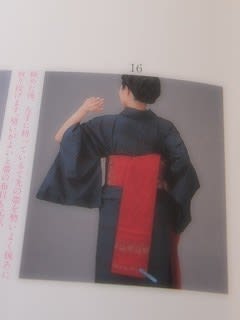

名古屋帯等のお太鼓大きく作る。

これはどこを調節して大きくしたりするのか……

お教室で聞いたのですがよくわからず……

大きくすれば手先が上手く3点決まらないし……

謎だらけです。

先生曰く、お太鼓は垂れ先から

60センチあれば綺麗に作れる……

とのことなのですが…。

ちなみに私は151センチです。

垂れ先からどの程度あればいいのか。

決まらないお太鼓に悪戦苦闘中です。

アドバイス有りましたら教えてくださいませ!」

どのくらい応えられるかは不明ですが、

「垂れ先からどのくらいあればいいのか」

先生は60センチあればOK、とのことですね。

その場合、中に繰り込む垂れを少なく

すればいいのでは?

望みの大きさにして、

お太鼓の下線部分に

借り紐をするとスムーズにできます。

手先が足りない場合は、

横から出す手先を短くするか、

もう出さない!

その上に帯締めをします。

身長が151センチと仰ってますが、

その場合、お太鼓を大きくするより、

小さめがいいと思いますが、

あくまで私個人の意見です。

ポイント柄は少し難しい~~?

あつみさまからの質問。

「普通の長さの名古屋だと、

手か垂れのどちらかが余りませんか?

手を折ってらっしゃる?」

手が余る場合は折ります。

垂れが余る場合は、お太鼓のなかに

どんどん入れ込みます。

角出しはお太鼓がペタンコですが、

私は「ふっくらお太鼓」が好きなので、

余った垂れを入れ込むほど

中が詰まって充実。

ふっくらしてきます。

名和先生の「付け帯改造」は、

つけ帯の貧相さを

解消するものですから、

早速実行しました。

着付け本は、帯の長さも標準、

9尺2寸とか5寸(350センチから360)を

規準にして教えています。

でも、アンティークは長さマチマチですので、

この場合手先の長さは

おおよそ53センチです。

標準帯ならこれでOKですが。

何事も教科書通りにはいきませんね。

体型も帯も着物も違うし。

その工夫が面白いのですけどね。

いつも応援ポチ

ありがとうございます。