先の「帯の長さとお太鼓の関係」で、

質問ならびに、

こんな愉しいコメントをいただきました。

「本もネットも探り、

諸先輩にもいろいろうかがいましたが、

とどのつまりは結局私の体型にありと。

比較的求めやすい帯は、長さゆえ、あきらめ、

お仕立てのがほとんど、、。うーーん

そんな時、

手先足りない時、出さない!!

このきっぱりしたお言葉。

目からうろこどころか、

クジラ?~~」

大笑いしたあと、

「そもそも帯の手先ってなぜ必要なの?」と

考えてしまいました。

先の記事では

お太鼓の大きさを決めれば

手先が短すぎ~~、と悩む人いれば、

「アンティークの帯では手先が出ないので

諦める人もいる~~。

思うに、手先はですね、

帯の中のぐちゃぐちゃを隠すため~~(笑)

違うかな。

これは先の帯ですが、帯結びは銀座風ですので、

手さきで、中は隠せません。

垂れをどんどんなかに繰り込んでいるので、

中がぐちゃぐちゃに。

お太鼓のなか、

もっときれいにしないと

いけないのですけどね。

なんせ、帯が長すぎて、

繰り上げる量が多い。

これは、質問もらったので、

帰宅後試行錯誤しつつ

あとから撮った写真。

で、質問いただいて、これまで

何の疑問も抱かなったけど、

「手さきの役割って何?」

考えるに~~、

ヒントはお茶。

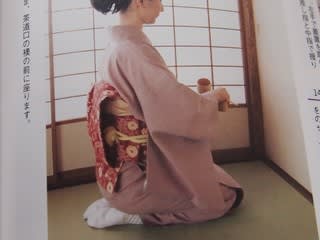

お茶をやっているとですね、

横から帯のなかがよく見える。

このとき、帯のなかがぐちゃぐちゃだと

見苦しい~~。

手先はこのためにあるのでは?と

どこにも書いてないけど、

紫苑の推測。

お茶のときにはじっと相手をみるので、

わかりやすいのです。

それゆえ、茶道では

手先は右前に持ってきて、

右からなかに入れます。

お茶のときには、客や師は右側に

いらっしゃるので。

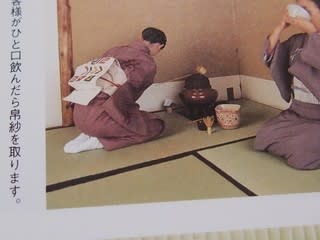

お茶のときには、苦手な

関西巻き(時計まわり)をします。

この博多も関西巻き(時計まわり)

じゃないと、

上の白でないの。

そこで、簡単な関西巻きの方法を。

手先を肩にかけずに、右上に出して、

そのまま巻き、あとで出ている手先を

後ろに回します。

右肩にかけての関西巻き、

私には難しいので~~。

これが、普通のお太鼓。

帯のなかは手先で見えません。

お太鼓の白い部分が関東巻とは

逆に右になっています。

なぜだろう??

しかし、手さきの一番の役割は、

重い帯を帯締めで支えるとき、

この手さきが帯のなかの全体

を均等に抑えて

崩れにくくするのでしょうね。

だから、垂れ先があまり短くて

帯締めに届かないと、

崩れやすくなる。

ゆえに手先が短い場合、

① 帯のなかに入れるとき、

横の部分をきれいに。

まっ、帯のなか覗く人、

そんなにいないと思うけど。

② 結ぶとき、少し気を付けて

中をきれいにする。

手さきが届かなかった左(右)の横の

部分だけでも、ね。

③帯全体が短くて中に繰り入れる垂れが短く、

またお太鼓に入れる手さきも

短い場合でも、

帯締めは中の垂れの部分を

しっかり抑えるように締めましょう。

崩れやすくなるから。

ぐちゃぐちゃ帯のなかの

紫苑を見習わないようにいたしましょう。

次は質問にいただいた

短いポイント柄の名古屋帯の

ふっくら結び方をアップしますね。

一度にやると煩雑になるので。

今回は「手さきの役割」について

推測でした。

どなたかご存知の方、

推測、憶測、忖度(そんたく、これは違うか)

でいいので、教えてくださいませ。

いつも応援ポチ

ありがとうございます。