(つづき)

「46-1番」の行先表示。

先日取り上げたのは、博多ふ頭から天神に向かう場面での表示だったが、冒頭の画像は天神到着時点のもの。

“順番”という観点からすると、これもなかなかすごい。

公式の案内にはこう書かれているだけなので、特に“順番”のことをあれこれ言っても仕方ないのかもしれませんが。

「方面別に番号・色が異なります」と書かれていながら、最近は色幕自体がないバスが普通に走っていたりもするので(LED表示の両端にあるのは色幕ではなく、ベビーカーと車椅子のマーク)、あまり深く考えるなということでしょうか(笑)。

ただ、「46番」「46-1番」は、「68番」などとは異なり、祇園町までは行かないし、また、「キャナル」も既に入っているため、「国体道路」を敢えて入れる必要があったのか?…などと、頭の中で添削している自分は健在。

(つづき)

「46-1番」の行先表示。

先日取り上げたのは、博多ふ頭から天神に向かう場面での表示だったが、冒頭の画像は天神到着時点のもの。

“順番”という観点からすると、これもなかなかすごい。

公式の案内にはこう書かれているだけなので、特に“順番”のことをあれこれ言っても仕方ないのかもしれませんが。

「方面別に番号・色が異なります」と書かれていながら、最近は色幕自体がないバスが普通に走っていたりもするので(LED表示の両端にあるのは色幕ではなく、ベビーカーと車椅子のマーク)、あまり深く考えるなということでしょうか(笑)。

ただ、「46番」「46-1番」は、「68番」などとは異なり、祇園町までは行かないし、また、「キャナル」も既に入っているため、「国体道路」を敢えて入れる必要があったのか?…などと、頭の中で添削している自分は健在。

(つづき)

(つづき)

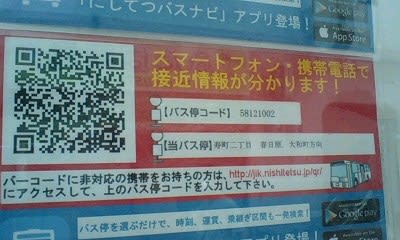

“【当バス停】寿町二丁目”のあとに“春日原、大和町方向”の文字。

当バス停、「寿町二丁目」だが、

ここから「大和町(一丁目)」に行く路線はあっても、「春日原」に行く路線は現存せず。

現在は、このラインナップ+「46番」と「46-1番」が停車するのみ。

ちなみに路線図は、「46-1番」を上書きして作ったと思われ、「46-1番」がすごく遠回りに見える。

「一つの名称のバス停に、2つ以上の乗り場がある」というケースが通常なので、管理上(?)は、バス停名のあとに、「○○方面」とか「○○方向」などという言葉を付けて、どちら向きの乗り場なのか、ということが示されている。

ただ、それが「春日原方面」のように、実態を反映していない場合があって、趣味的観点でみるとなかなか面白い。

「新宮急行」の前身「230番」の名残。

ここでの「新宮駅」は、新宮中央駅ではなく旧筑前新宮(現在の福工大前)駅。

現在運行中の「美和台循環バス」の前身「美和台コミュニティバス」の名残。

先日の記事関連。

「74番」猪野行きの名残。

羽根戸経由の「2番」の名残。

旧「50番」→「41-1番」の名残。

これとか、

これとかも、とても興味深い。

(つづく)

“【当バス停】寿町二丁目”のあとに“春日原、大和町方向”の文字。

当バス停、「寿町二丁目」だが、

ここから「大和町(一丁目)」に行く路線はあっても、「春日原」に行く路線は現存せず。

現在は、このラインナップ+「46番」と「46-1番」が停車するのみ。

ちなみに路線図は、「46-1番」を上書きして作ったと思われ、「46-1番」がすごく遠回りに見える。

「一つの名称のバス停に、2つ以上の乗り場がある」というケースが通常なので、管理上(?)は、バス停名のあとに、「○○方面」とか「○○方向」などという言葉を付けて、どちら向きの乗り場なのか、ということが示されている。

ただ、それが「春日原方面」のように、実態を反映していない場合があって、趣味的観点でみるとなかなか面白い。

「新宮急行」の前身「230番」の名残。

ここでの「新宮駅」は、新宮中央駅ではなく旧筑前新宮(現在の福工大前)駅。

現在運行中の「美和台循環バス」の前身「美和台コミュニティバス」の名残。

先日の記事関連。

「74番」猪野行きの名残。

羽根戸経由の「2番」の名残。

旧「50番」→「41-1番」の名残。

これとか、

これとかも、とても興味深い。

(つづく)

(つづき)

福岡市城南区の「干隈一丁目」バス停。

東に向けて福大前行きが一日3本、

西に向けて西新方面行きが一日2本(いずれも平日のみ)であり、とてもひっそりとしているが、かつては、「14番」の干隈一丁目経由の便(早良営業所~干隈一丁目~七隈四角~茶山~六本松~天神方面)が数多く運行されており、一時期「3番」の支線(椎原・曲渕~福大病院)がここを走っていたこともあった。

「干隈一丁目」は、過去の記事で、

“干隈一丁目と干隈は現在は別の停留所だが、以前はどちらも「干隈」であり、飯倉営業所があった頃(廃止後しばらくの間も)は、飯倉行きもあった。

飯倉発着のバスが早良街道上の「干隈」のみに止まり、福大通り上のバス停に止まらないのが不便なことから、福大通り上の「干隈」を「干隈一丁目」として、どちらにも止まるようにした経緯があったと思う。

ただ現在では、「干隈一丁目」には平日2.5往復しか走っておらず、便利も不便もあったものではないのだが…。”

と書いた通り、福大通り経由の「14番」に、(飯倉ではなく)野芥方面に向かうものができた際に設置されたものである(当初は「干隈」の乗り場の一つとしてスタート)。

バス停前の商業施設は、もともと「干隈ショッピングセンター」としてスタートし、その後、寿屋系の「キッド」などを経て、現在は「レッドキャベツ」。

福大通りは、この先の干隈三差路で、早良街道に突き当る。

反対に行くと、福岡空港国際線ターミナルまで一直線(通りの名前は、福大通り→大池通り→きよみ通りと変わっていきますが)。

外環状道路に対して、この「干隈~福岡空港国際線」のラインは“中環状道路”という感じ(“内環状道路”は 城南線~住吉通りでしょうか)。

「軸」として見た場合、非常に重要な役割を果たしている道路なので、「干隈で突き当たって終わり」というのは非常にもったいなぁと昔から思っている。

次郎丸中学校付近、もしくは、長尾橋本線につなげるなどすれば、早良街道の渋滞緩和にもつながるのでは?と思うのだが、そのような計画は特になし。

こちらは、早良街道上の「干隈」。

都心方面行きの乗り場と、

郊外行きの乗り場が、

ほぼ正対。

英字表記は“HOSHIGUMA”だが、

交差点は“Hoshikuma”と違いがある。

ちなみに、バス車内の自動アナウンスでは“ほしぐま”。

なお、この付近には、他にも「七隈」「田隈」と、「隈」が付く町があるが、そちらでは「ななぐま」「たくま」という読み方はされていない。

本日で「INSIDE SORAMAME」は11周年を迎えました。

これまでは、毎年それを記念した記事を書いてきましたが、やや面倒になってきたので(笑)、これからはひっそりといかせていただきます。

(つづく)

福岡市城南区の「干隈一丁目」バス停。

東に向けて福大前行きが一日3本、

西に向けて西新方面行きが一日2本(いずれも平日のみ)であり、とてもひっそりとしているが、かつては、「14番」の干隈一丁目経由の便(早良営業所~干隈一丁目~七隈四角~茶山~六本松~天神方面)が数多く運行されており、一時期「3番」の支線(椎原・曲渕~福大病院)がここを走っていたこともあった。

「干隈一丁目」は、過去の記事で、

“干隈一丁目と干隈は現在は別の停留所だが、以前はどちらも「干隈」であり、飯倉営業所があった頃(廃止後しばらくの間も)は、飯倉行きもあった。

飯倉発着のバスが早良街道上の「干隈」のみに止まり、福大通り上のバス停に止まらないのが不便なことから、福大通り上の「干隈」を「干隈一丁目」として、どちらにも止まるようにした経緯があったと思う。

ただ現在では、「干隈一丁目」には平日2.5往復しか走っておらず、便利も不便もあったものではないのだが…。”

と書いた通り、福大通り経由の「14番」に、(飯倉ではなく)野芥方面に向かうものができた際に設置されたものである(当初は「干隈」の乗り場の一つとしてスタート)。

バス停前の商業施設は、もともと「干隈ショッピングセンター」としてスタートし、その後、寿屋系の「キッド」などを経て、現在は「レッドキャベツ」。

福大通りは、この先の干隈三差路で、早良街道に突き当る。

反対に行くと、福岡空港国際線ターミナルまで一直線(通りの名前は、福大通り→大池通り→きよみ通りと変わっていきますが)。

外環状道路に対して、この「干隈~福岡空港国際線」のラインは“中環状道路”という感じ(“内環状道路”は 城南線~住吉通りでしょうか)。

「軸」として見た場合、非常に重要な役割を果たしている道路なので、「干隈で突き当たって終わり」というのは非常にもったいなぁと昔から思っている。

次郎丸中学校付近、もしくは、長尾橋本線につなげるなどすれば、早良街道の渋滞緩和にもつながるのでは?と思うのだが、そのような計画は特になし。

こちらは、早良街道上の「干隈」。

都心方面行きの乗り場と、

郊外行きの乗り場が、

ほぼ正対。

英字表記は“HOSHIGUMA”だが、

交差点は“Hoshikuma”と違いがある。

ちなみに、バス車内の自動アナウンスでは“ほしぐま”。

なお、この付近には、他にも「七隈」「田隈」と、「隈」が付く町があるが、そちらでは「ななぐま」「たくま」という読み方はされていない。

本日で「INSIDE SORAMAME」は11周年を迎えました。

これまでは、毎年それを記念した記事を書いてきましたが、やや面倒になってきたので(笑)、これからはひっそりといかせていただきます。

(つづく)

(つづき)

複乗シリーズの38回目は、福岡県久留米市の「大善寺駅」バス停。

バス停は「大善寺駅」という表記だが、

正式には「大善寺」。

まあ、何が正式なのか?という論点はまた別にありますが。

「15番」が、宮前と早津崎の間で柳川県道を離れてここに寄り道する。

「48番」にとっては、現在はここが起終点であり、ここに至るバス停の時刻表では「西鉄大善寺駅」行きと、また別の呼び方がなされている。

「15番」は、久留米地区の路線の中で、西鉄久留米に行かない珍しい路線であり、久留米都心部内での動きも他の路線とは一線を画す。

大川方面へは、下林経由と鐘ヶ江経由の2ルートがあるが、どちらかに枝番が付くこともなく、どちらも「15番」。

ただ、現時点で、鐘ヶ江経由は、一日一本になってしまっているため、特に弊害はなさそう。

そう考えると、「2番」「201番」の次郎丸経由と田隈経由は、同番異ルートがちゃんと生き残っているレアケースと言えるかも。

柳川県道から、

狭い道に入って、

奥のスペースで方向転換。

バス停は駅舎の前。

大善寺には特急が停まります。

(つづく)

複乗シリーズの38回目は、福岡県久留米市の「大善寺駅」バス停。

バス停は「大善寺駅」という表記だが、

正式には「大善寺」。

まあ、何が正式なのか?という論点はまた別にありますが。

「15番」が、宮前と早津崎の間で柳川県道を離れてここに寄り道する。

「48番」にとっては、現在はここが起終点であり、ここに至るバス停の時刻表では「西鉄大善寺駅」行きと、また別の呼び方がなされている。

「15番」は、久留米地区の路線の中で、西鉄久留米に行かない珍しい路線であり、久留米都心部内での動きも他の路線とは一線を画す。

大川方面へは、下林経由と鐘ヶ江経由の2ルートがあるが、どちらかに枝番が付くこともなく、どちらも「15番」。

ただ、現時点で、鐘ヶ江経由は、一日一本になってしまっているため、特に弊害はなさそう。

そう考えると、「2番」「201番」の次郎丸経由と田隈経由は、同番異ルートがちゃんと生き残っているレアケースと言えるかも。

柳川県道から、

狭い道に入って、

奥のスペースで方向転換。

バス停は駅舎の前。

大善寺には特急が停まります。

(つづく)

(つづき)

今年3月から、「天神~博多駅~福岡空港国際線ターミナル線」の都心側の終点は、天神北から、天神高速バスターミナル3階降車場に変更となっている。

また、それまでの「A」という行先“番号”から「AIRPORT BUS」という表記に変更となった。

「A」は数字ではないので「番号」ではないのかもしれないが、同じアルファベットのみの「K」も、アナウンスで「このバスは、行先番号 K…」と言っていたので、「行先番号」と表現することにする、と余談。

以前の記事で、

“空港に向かう局面では別に「AIRPORT BUS」でよいと思うのだが、反対方向では、一旦空港を出てしまうと、「AIRPORT BUS」を敢えて掲げるのもいかがのものかという気も”

と書いた。

観光客など、この路線の利用が想定される層では、天神、博多駅、福岡空港の詳細な位置関係を把握していない人も多いと思われるため、博多駅前A乗り場などに「AIRPORT BUS」が来たら、“空港から来たバスだ”とはわからず、“空港に行くバスだ”と思って乗ってしまう人も居るのではないだろうか。

同じ記事で、

“現在のような、空港の意味を含んだ記号(A)でとどめておいたほうがよかったのではないか、とも思う。

ただ、このタイミングでの変更の背景には、例えば、6月から運行予定の「連接バス」で、外回りを「A」、内回りを「B」とするような計画があったりするのかもしれない”

とも書いた。

この予想の結果は間もなく明らかになると思われる。

「連接バス」の試運転を何度か目にしたが、行先表示のLEDは従来のオレンジ色ではなく、白色の光が用いられていた(機械に詳しくないので、幼稚な書き方ですみません)。

(つづく)

今年3月から、「天神~博多駅~福岡空港国際線ターミナル線」の都心側の終点は、天神北から、天神高速バスターミナル3階降車場に変更となっている。

また、それまでの「A」という行先“番号”から「AIRPORT BUS」という表記に変更となった。

「A」は数字ではないので「番号」ではないのかもしれないが、同じアルファベットのみの「K」も、アナウンスで「このバスは、行先番号 K…」と言っていたので、「行先番号」と表現することにする、と余談。

以前の記事で、

“空港に向かう局面では別に「AIRPORT BUS」でよいと思うのだが、反対方向では、一旦空港を出てしまうと、「AIRPORT BUS」を敢えて掲げるのもいかがのものかという気も”

と書いた。

観光客など、この路線の利用が想定される層では、天神、博多駅、福岡空港の詳細な位置関係を把握していない人も多いと思われるため、博多駅前A乗り場などに「AIRPORT BUS」が来たら、“空港から来たバスだ”とはわからず、“空港に行くバスだ”と思って乗ってしまう人も居るのではないだろうか。

同じ記事で、

“現在のような、空港の意味を含んだ記号(A)でとどめておいたほうがよかったのではないか、とも思う。

ただ、このタイミングでの変更の背景には、例えば、6月から運行予定の「連接バス」で、外回りを「A」、内回りを「B」とするような計画があったりするのかもしれない”

とも書いた。

この予想の結果は間もなく明らかになると思われる。

「連接バス」の試運転を何度か目にしたが、行先表示のLEDは従来のオレンジ色ではなく、白色の光が用いられていた(機械に詳しくないので、幼稚な書き方ですみません)。

(つづく)

(つづき)

3月のダイヤ改正で新設された「46-1番」。

博多ふ頭を出て天神に向かう場面では、冒頭の画像のような行先表示だった。

これに特に違和感を感じないという人も一定数居るようだが、

個人的には、こういう順番でルートを辿るというふうに感じ取ってしまうため、それに従うと

「キャナル→宮竹小→天神→博多駅→雑餉隈営業所」

という、ものすごいルートになってしまう。

このような、順番を無視した表示は他にもあるし、丸数字で示した順番も、「この順番で停車するバスが多い」というだけであり「必ずこの順番にしないといけない」わけでもないため、この「46-1番」の表示が誤りだとは言い切れない部分がある。

…といっても、やはり違和感はある。

現在の体裁を維持して修正するとすればこういう感じだろうか。

ただ、「宮竹小」という情報は、都心部ではそこまで重要ではなく、宮竹小を通るか否かを知りたい人には、「46-1」という数字で既に情報が提供されているという考え方もできると思う。

体裁にこだわらなければこうとか、

「都心部での利用者」をより強く意識するならこういう表示でもよいのかも。

(つづく)

3月のダイヤ改正で新設された「46-1番」。

博多ふ頭を出て天神に向かう場面では、冒頭の画像のような行先表示だった。

これに特に違和感を感じないという人も一定数居るようだが、

個人的には、こういう順番でルートを辿るというふうに感じ取ってしまうため、それに従うと

「キャナル→宮竹小→天神→博多駅→雑餉隈営業所」

という、ものすごいルートになってしまう。

このような、順番を無視した表示は他にもあるし、丸数字で示した順番も、「この順番で停車するバスが多い」というだけであり「必ずこの順番にしないといけない」わけでもないため、この「46-1番」の表示が誤りだとは言い切れない部分がある。

…といっても、やはり違和感はある。

現在の体裁を維持して修正するとすればこういう感じだろうか。

ただ、「宮竹小」という情報は、都心部ではそこまで重要ではなく、宮竹小を通るか否かを知りたい人には、「46-1」という数字で既に情報が提供されているという考え方もできると思う。

体裁にこだわらなければこうとか、

「都心部での利用者」をより強く意識するならこういう表示でもよいのかも。

(つづく)