(つづき)

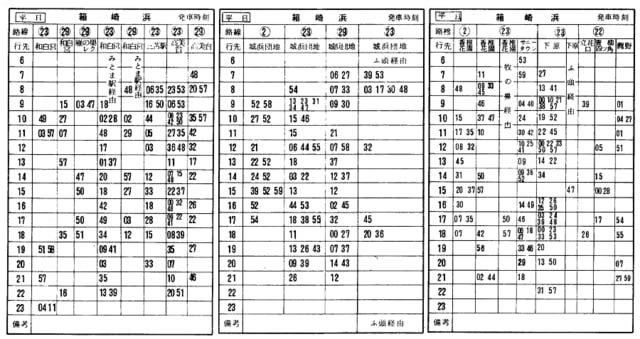

昭和59年(1984年)春の「箱崎浜」から郊外行きの時刻表。

実際は、これ以外にも志賀島方面への「21番」や赤間方面への「26番」、八田遊園地方面への「24番」が停車。

和白営業所が健在で、「2番」が城浜団地や香椎花園に行っていて、香椎浜はまだなくて、「22番」が立花口や青柳四ツ角や薦野まで行っていて、香椎台がサニータウンだった時代です。

なお、2014年11月以降、四箇田団地と城浜団地の直通が復活しています。

(つづく)

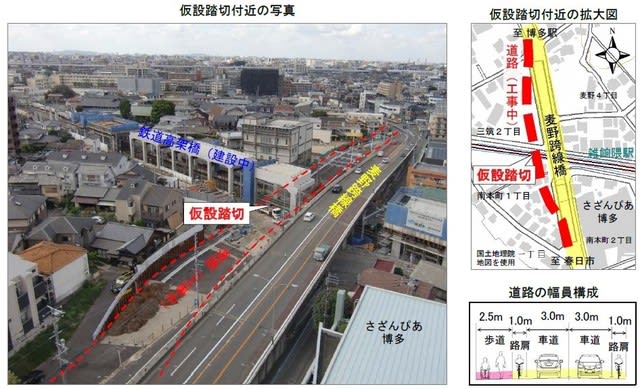

冒頭の画像は福岡市の「お知らせ」より。

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業の進捗による、筑紫通りの麦野跨線橋解体のため、2月10日から、仮設踏切が設置され平面交差に切り替わる。

西鉄バス目線でいうと、当該部分を走行するのは「44番」で、バス停は南本町~麦野四丁目間。

ということで、「44番」と、その関連路線「45番」など諸岡線でダイヤ改正が行われる。

ただ、迂回路の設定などルートの変更は特に行われず、また、運行本数も特に変化はないもよう。

今回解体される跨線橋については、4年前の「南本町」の記事で取り上げたので、以下に再掲します。

----------

「雑餉隈営業所」にしか行くことができない“no alternative”な路線図。

ここは福岡市博多区の「南本町」バス停。

福岡タワー、天神、博多駅からやってくる「44番」の終点の一つ手前。

この先、南福岡駅の近くにも行くのだが、駅に立ち寄ることはなく、営業所にそっけなく帰ってしまう感じ。

反対側。

「44番」はもともと「45番」の一部だったが、「44番」として独立してからもう35年くらいでしょうか。

かつては長距離バスもこのバス停に停車していたということを、過去記事へのコメントで教えていただいたのだが、どの記事に対するコメントだったのか思い出すことができず。

10年も続けていると、そんなことがしばしばです。

バス停のすぐ北には、西鉄天神大牟田線の線路を跨ぐ陸橋。

現在は、「線路が下で道路が上」だが、線路の高架化工事に伴い、3年後、仮設の踏切による平面交差を経て、5年後には「線路が上で道路が下」になる計画。

南に少し行くと「NTT前」交差点が健在。

電電公社が民営化されたときに「電話局前」を置き換えたものと推測される。

置き換えられてすぐの頃は、特に違和感がなかったのかもしれないが、民営化されて時間が経つと、交差点のように「公的」なものの名称へのチョイスとしては何とも言えない違和感がある(個人の感想です)。

民間企業の名でよいなら、雑餉隈ゆかりの会社名を使って、「マルキョウ入口」とか「ソフトバンク通り」くらい作ってもよさそうですが(笑)。

----------

「麦野四丁目」については、こちらの記事を参照。

(つづく)

「東比恵一丁目」。

英字表記は“HIGASHIHIE 1-CHOME”。

「第一」を“DAIICHI”と表記するケースは見受けられるものの、「一丁目」を読み通りに“ITCHOME”と表記するケースは(西鉄バスでは)一般的ではなく、「第」と「丁目」の間には高い壁が存在する。

反対側は“HIGASHI”と“HIE”の間にスペースがあるが、こちらも“1-CHOME”。

かつては「新町二丁目」という名称だったが、1998年8月に改称された。

ちなみに、ひとつ博多駅側の「新町一丁目」は「東比恵二丁目」となり、一丁目と二丁目が逆転したカタチ。

地下鉄東比恵駅すぐ近くのバス停であり、1998年時点で駅は既に存在していたのだが、バス停名が「東比恵駅前」とならなかったのはお約束。

でも最近では、「野芥一丁目」が「野芥駅前」、「別府二丁目」が「別府駅前」…など、少しずつ潮流が変わってきているのも事実であり、今度の春のダイヤ改正あたりで「東比恵一丁目」が「東比恵駅前」になったり、「藤崎」が「藤崎駅」になったりするかも?と何の根拠もない予測。

博多駅方面は、現在は1つのルートのみだが、かつては、堅粕経由で博多駅に至るルート、堅粕、緑橋経由で(博多駅を通らずに)大名二丁目に至るルートもありました。

反対方面は、「四王寺坂」が最も大きな字で書かれていて、これがメインのようにも見えるが、

四王寺坂に行くものは平日1本だけ(「37-1番」運行開始から3ヶ月弱の間は3本でした)。

「38番」は長らく一日1本だったが、2018年1月以降は2本に倍増中。

「41番」と「43番」は、もともとどちらも雑餉隈営業所行きで、麦野経由の「41番」と金隈経由の「43番」、という兄弟路線だったが、「43番」の影が薄くなって久しい。

なお、兄弟路線なのに、41、43と数字が飛んでいる理由についての考察はこちらの記事なども参照。

現在は、「41番」の「新屋行き」が良いアクセントになっています。

ちなみに、過去にはこの先の東比恵交差点を右折して、扇町方面に向かう「63番」も運行されていました。

(つづく)

(つづき)

「原往還」。

「趣に赴く(27)」で取り上げてから約10年の月日が経つ。

記事で取り上げた当時「原サティ」だった現「イオン原店」(私の中ではいまだに「ダイエー」ですが)は、今月末で閉店され、取り壊される。

REITに入っていたこともある好立地の物件なので、取り壊された後の展望は明るそうではあるのですが。

都心方面。

英字表記は“HARAOUKAN”。

「306番」は西公園ランプ~呉服町ランプ、「502番」は愛宕ランプ~天神北ランプ、「2番」は呉服町ランプ~名島ランプ…と、都市高速の利用方法が多彩。

「2番」が都市高速を利用する時点では「2番」は名乗っていませんが。

なお、「2-1番」や「201番」「208番」の「天神方面」行きまで含めると、都市高速の利用方法はさらに多彩に。

郊外方面。

こちらの英字表記は“HARA OHKAN”。

一般的なローマ字の規格には適合しない「OH」が多用される背景には、王貞治氏の存在も大きいのでは?と思われる。

「OH」を用いてもパスポートで認められる場合があるらしいので、間違いではないのかもしれませんが。

ここから派生して(?)、ようを「YHO」とか、とうを「THO」と書くのは、さすがに間違いなのでしょうけど。

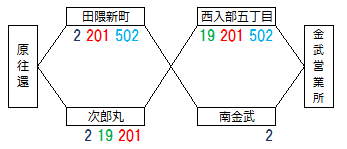

四箇田団地行きと金武営業所行きがメインで、これに「2番」歯科大病院止まり、「2-9番」賀茂駅行き、「208番」野方行きが加わる。

かつては、乙石、西山、羽根戸、早良営業所、早良高校、そして内野、野河内からさらに佐賀県にも行けました。

金武営業所行きで見ると、「次郎丸経由か田隈新町経由か」「南金武経由か西入部五丁目経由か」の2×2で4通りのパターンがあるが、

この通り、行先番号でそれを区別することは不可能。

ただ、利用者にとっては、全てのパターンを覚える必要は全くないわけなので、パターンに応じて番号を付けるようなことをやると無用の混乱を引き起こしそうです。

かつて、「昭和新町」の記事で、

“「2番」と「201番」に存在する「次郎丸経由」と「田隈新町経由」という二大経由地。

もともとは、「次郎丸経由」が主で「田隈新町経由」が従という、“ジローマルスタンダード”だったが、現在は、両者が同格の感もあり。

一方で、昭和通り経由の「2番」、国体道路経由の「201番」とともに、そこそこの歴史を持つ城南線経由の「19番」には「田隈新町経由」が存在したことがなく、ずっと「次郎丸経由」一筋なので、そういう意味では“ジローマルスタンダード”は健在なのかも。

今後、地下鉄七隈線の博多延伸を見据えると、「19番」も安泰ではなさそうであり、また、「16番」や「73番」など、“天神には行かず博多駅のみに行く路線には、我が道を行く傾向がある”ことを考えると、この先「19番」が原中学校前、飯倉二丁目経由に変更になったりする可能性もあるのでは?と勝手に考えています”

と書きました。

原往還バス停のすぐ南西にある、「2-9番」が通る賀茂経由のルートへの分岐の、

すぐ1つ先の「原往還」交差点から東に延びる、現在はまだバスが走っていない道路が、いずれ「19番」が通るのでは?と勝手に予測しているルートです。

(つづく)

(つづき)

「古賀駅東口」。

「コガバス」にとっての「狭義の終点」。

西鉄バスにとっては寄り道ポイントでもあり。

「コガバス」。

目的地は同じであっても古賀駅の正面(西口)と反対側(東口)でバス乗り場が分かれている、というケースがあり、かつ、事業者も複数居て、利用者目線に立っているとはなかなか言い難い。

ということで、古賀駅の2つの乗り場から出る平日のバスを時系列で整理するとこうなります。

2つの乗り場を維持することが市の面目?として仕方ないのであれば、少なくとも利用しやすいように系統を整理することは必須と思われ、

やはりこういった単純化を検討すべきだと思います。

(つづく)

(つづき)

新年あけましておめでとうございます。

おかげさまで、いろいろと忙しくしておりまして、最近は、掲載する記事も、何か月も前に書いた文章だったり、何年も前に撮った写真だったりで、タイムリーではないものが多くを占めております。

まあ、いろいろと忙しいのはみなさんのおかげという訳でもないのですが(笑)。

いのしし年ということで「猪野経由」。

「猪野」。

鳥居とバスターミナルと。

INOは国際機関の名称ではありません。

西鉄バスがやってくるのもあと3ヶ月だけとなりました。

春からは「イコバス」が、「トリアス~上山田~猪野~山の神~篠栗駅」を結びます。

猪野を経由しない「トリアス~上山田~役場~篠栗駅」も運行され、トリアス敷地内には、西鉄バス「27B」と70番台の一部が乗り入れる計画。

これは案内としてでなく、作品としてぜひ遺していただきたい。

なお、10年前の記事にはこのように記述しておりました。

“糟屋郡久山町の「猪野」バス停。

先日の「猪野赤坂」のひとつ先、「学校前」からは3つ先にある。

かなり風格のある「狭義の終点」である。

猪野にやってくるバスは現在「72番」のみであり、その本数も減少傾向にある。

子供の頃、ここに連れてきてもらったときには、現在バスの待合所がある場所に円形のバスターミナルの建物があり、内部には、「72番」の乗り場と、「74番」の乗り場、それに、国鉄バスの乗り場の跡や、シャッターの下りた切符売り場か売店のようなものがあった記憶がある。

また、昔は博多駅行きの西鉄バスもあったと聞いたことがある。

「74番」は最近まで(といっても、無番の免許維持路線土井→上脇田線が走り始めるまでなので、結構時間は経ってるかな?)一日一往復だけ残っており、現在の待合所内には「74番」の路線図もある。

かつては、このバス停の奥にあり「九州の伊勢」と呼ばれる「伊野皇大神宮」への参拝は、バスが定番だったのかもしれない。”

本年もこんな調子かと思いますが、引き続き、よろしくお願い致します。

(つづく)