(つづき)

「110番」。

福岡地区だと、3桁の行先番号は、

① 2桁の行先番号の頭に1を付けるパターン

② 2桁の行先番号の末尾に0を付けるパターン

③ 2桁の行先番号とは特に関連がないパターン

の概ね3つのパターンが混在しているが、ここ北九州地区では、

① 2桁の行先番号の頭に1を付けるパターン

の1つのみである(やや例外の「150番」というのもありますが)。

なので、恒見と小倉を都市高速経由で結ぶこの「110番」のベースは一般道路経由の「10番」であり、恒見と戸畑を都市高速経由で結ぶ「111番」のベースは一般道路経由の「11番」である。

これがもし①ではなく②のパターンを適用すると、「110番」は「100番」、「111番」は「110番」ということになってなんだかややこしくなっていく訳だが、福岡地区ではそのようなことが起こっている現実がある。

先日、以下のような共同通信の記事がありました。

-----

訪日客向け、バスに路線番号導入 目的地探しが便利に、国交省指針

国土交通省は、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け訪日外国人にもバスを利用しやすくするため、数字やローマ字を組み合わせた路線番号の全国的な普及に乗り出す。

日本語が分からなくても目的地に行けるようにし、利用者増加や観光振興につなげる。

事業者向けの指針を作成、近く公表する。

バス路線は訪日客以外の利用者からも「分かりにくい」との指摘が出ていた。

指針案によると、路線番号は、3桁以内の数字、もしくはアルファベットと数字の組み合わせ4桁以内を原則とする。

一つの交通圏や生活圏で重複しないよう、事業者間で調整。

車両の行き先表示や停留所、路線図で使用する。

-----

とのこと。

西鉄の場合、番号は既に導入されていて、その番号ではもう収拾がつかなくなってきたので、「W」「K」「BRT」「Airport Bus」「キャナルシティラインバス」…のように、わかりやすくしたいときには敢えて番号「ではない」ものを持ってくるということが行われている。

国交省の問題意識とは違うステージに居る感じだが、今後、行先番号の0からの振り直しが行われたり…ということはなさそうですかね(「BRT」に番号が付いたりすることはあるかもしれませんが)。

(つづく)

(つづき)

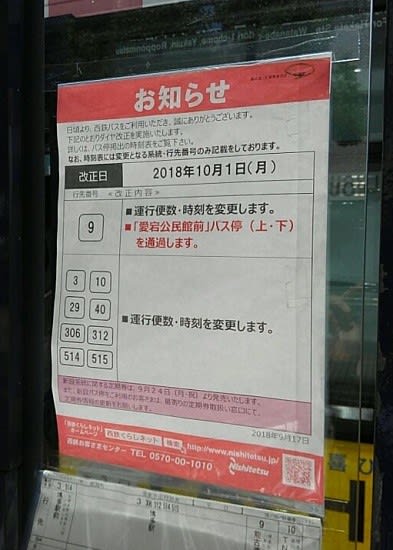

「9番」が愛宕公民館前に停車しなくなる。

近くに「愛宕四丁目」があるから、ということなのでしょうけど。

「田隈新町」の「209番」専用乗り場に他の路線も停車するようになり、「田隈新町」に2回停車する状態が生じてそれが現在まで続く…というように、従来は、どちらかといえば停車する停留所は増える流れにあったと思うのだが、近年は、特に都心部では確実に停車停留所を絞る傾向にある(駅前一丁目、六本松大通り、柳橋、天神地区など)。

この先、都心部だと、奥の堂(呉服町方面)や天神南(渡辺通一丁目方面)を通過する路線が出てきたり、過去に提案した「警固町赤坂門」バス停が出現したりする可能性もゼロではなさそうであり、城南線の桜坂に2回停車するようなことは起きそうにない。

郊外部でも、道善二丁目とか塩浜とか、停車パターンの変化が起きないとも限らない。

なお、今回の改正で、「九大ビッグオレンジ前」や「九大工学部前」などから“前”の字が取れるという改称が行われるもよう。

一方で、移転元の箱崎の「九大前」は、このタイミングでも改称はなし。

春の改正で「人手不足」を前面に押し出したこともあり、このところのダイヤ改正では、チャレンジとか攻めの姿勢とか新規性というのが感じられずいまいちときめかないというのが個人的な感想。

これは、今から7年前に考えた路線。

西鉄大橋駅と福岡空港を結ぶ路線は、それから5年半後に登場しているが、利用状況は盛況という感じではない。

青果市場の跡地にららぽーとが進出することを見据えたら、今こそ弓田地区を経由するルートもありではないかと。

将来的には、「国内線~国際線~高宮駅東口~大橋駅~ららぽーと~国際線~国内線」みたいな路線にも期待。

なお、「青果市場前」も、今回改称はありません。

ちなみに、「15番」が駅前一丁目に停車しなくなるお知らせが出ていた祗園町バス停には、

「33番」金隈行きと「85番」千鳥橋行きが顔を出していました。

(つづく)

「9番」が愛宕公民館前に停車しなくなる。

近くに「愛宕四丁目」があるから、ということなのでしょうけど。

「田隈新町」の「209番」専用乗り場に他の路線も停車するようになり、「田隈新町」に2回停車する状態が生じてそれが現在まで続く…というように、従来は、どちらかといえば停車する停留所は増える流れにあったと思うのだが、近年は、特に都心部では確実に停車停留所を絞る傾向にある(駅前一丁目、六本松大通り、柳橋、天神地区など)。

この先、都心部だと、奥の堂(呉服町方面)や天神南(渡辺通一丁目方面)を通過する路線が出てきたり、過去に提案した「警固町赤坂門」バス停が出現したりする可能性もゼロではなさそうであり、城南線の桜坂に2回停車するようなことは起きそうにない。

郊外部でも、道善二丁目とか塩浜とか、停車パターンの変化が起きないとも限らない。

なお、今回の改正で、「九大ビッグオレンジ前」や「九大工学部前」などから“前”の字が取れるという改称が行われるもよう。

一方で、移転元の箱崎の「九大前」は、このタイミングでも改称はなし。

春の改正で「人手不足」を前面に押し出したこともあり、このところのダイヤ改正では、チャレンジとか攻めの姿勢とか新規性というのが感じられずいまいちときめかないというのが個人的な感想。

これは、今から7年前に考えた路線。

西鉄大橋駅と福岡空港を結ぶ路線は、それから5年半後に登場しているが、利用状況は盛況という感じではない。

青果市場の跡地にららぽーとが進出することを見据えたら、今こそ弓田地区を経由するルートもありではないかと。

将来的には、「国内線~国際線~高宮駅東口~大橋駅~ららぽーと~国際線~国内線」みたいな路線にも期待。

なお、「青果市場前」も、今回改称はありません。

ちなみに、「15番」が駅前一丁目に停車しなくなるお知らせが出ていた祗園町バス停には、

「33番」金隈行きと「85番」千鳥橋行きが顔を出していました。

(つづく)

昨年10月、「田川快速」廃止の際の記事で、

“既に周知の通り、「田川快速」は中谷~砂津間が廃止に。

バスが走らなくなる区間はないため、ネットワークの分断は免れるが、現状の「田川快速」は、北九州市内(小倉~中谷あたりまで)の利用で支えられていたような気もするので(←個人の感想です)、ローカル部分のみの運行になるのは行く末がとても心配。

運行主体と自治体の思惑が絡んだ結果だというのが丸わかりで、ニーズとか理想とは程遠いというのが残念。

せめて、商業施設やモノレール駅がある守恒地区まで運行できなかったのだろうか、という気も。

中谷から小倉へは「なかたに号」に乗っていいようにしては?とも思うのだが、逆の小倉から中谷を乗車可能にすることが難しいでしょうか。

西鉄のCMソングを創るに際して、田川から小倉へのバスをイメージした井上陽水氏は何を思うのでしょうか”

と書いていましたが、今回、来年3月までの試行で「守恒まで」の運行になるもよう。

あと、大隈車庫の廃止、飯塚「28番」の廃止、海老津「6番」の野間経由廃止なども10月1日に行われます。

また、「15番」博多駅~ゆめタウン博多線が駅前一丁目を通過するようになるとのことで、かつての「41番」吉塚営業所系統と同じような扱いに。

(つづく)

“既に周知の通り、「田川快速」は中谷~砂津間が廃止に。

バスが走らなくなる区間はないため、ネットワークの分断は免れるが、現状の「田川快速」は、北九州市内(小倉~中谷あたりまで)の利用で支えられていたような気もするので(←個人の感想です)、ローカル部分のみの運行になるのは行く末がとても心配。

運行主体と自治体の思惑が絡んだ結果だというのが丸わかりで、ニーズとか理想とは程遠いというのが残念。

せめて、商業施設やモノレール駅がある守恒地区まで運行できなかったのだろうか、という気も。

中谷から小倉へは「なかたに号」に乗っていいようにしては?とも思うのだが、逆の小倉から中谷を乗車可能にすることが難しいでしょうか。

西鉄のCMソングを創るに際して、田川から小倉へのバスをイメージした井上陽水氏は何を思うのでしょうか”

と書いていましたが、今回、来年3月までの試行で「守恒まで」の運行になるもよう。

あと、大隈車庫の廃止、飯塚「28番」の廃止、海老津「6番」の野間経由廃止なども10月1日に行われます。

また、「15番」博多駅~ゆめタウン博多線が駅前一丁目を通過するようになるとのことで、かつての「41番」吉塚営業所系統と同じような扱いに。

(つづく)

(つづき)

「310番」。

西部地区の3桁行先番号の法則に従えば、「のこ渡船場~名柄団地~よかトピア通り~西公園ランプ~都市高速~呉服町ランプ~博多駅」というルートになるのだが、こちらの「310」という数字は、篠栗線の幹線「31番」の末尾に0を付けたもの。

このように、基本となる数字の末尾に0を付けて3桁となった番号「210番」「220番」「230番」「240番」「270番」「310番」「370番」「390番」「400番」「410番」「420番」「610番」「620番」「630番」は、“基本となる路線の都市高速経由版”という位置付けだが、「140番」だけは都市高速を通らない例外的な存在(海老津の糠塚循環線「60番」も都市高速は通りませんでしたが)。

なお、「420番」「630番」のベースは「42番」「63番」ではなく、それぞれ「410番」、「610番」「620番」の“次”として与えられた番号(「220番」にも、そういう側面があり)。

また、「400番」のベース「40番」は、「博多駅~板付七丁目」の「40番」ではなく、「JR二日市~朝倉街道~甘木~杷木」の「40番」である。

“西部地区の3桁番号”と“末尾に0を付けた3桁番号”が混在するため、例えば「301番」と「310番」、「201番」と「210番」などのように、似たような番号なのに全く違うところに行く、というケースが出てくる。

「全く違うところに行く」ということは、はなから乗り場も違うので大きな混乱は起きない、という考え方もできるとは思うのだが、「310番」については、2012年春から2016年春まで福岡タワーまで運行されており、「306番」と「310番」と「312番」が同じバス停にやってくるような事態も生じていた。

「31番」の速達版として運行を開始した「310番」。

もともとは貝塚ランプ経由の「31C」という路線が運行されていたが、その廃止後、都市高速が粕屋まで延伸したのを受けカタチを変えて復活した路線である。

運行開始当初は、天神四丁目と博多五町を通過しており、「速そうだ感」を演出していたが、特に「快速」などの表示もないのにバス停を通過することがわかりにくかったようで、程なく2つのバス停にも停車するようになった(なお、現在は、天神日銀前から郊外行きは全路線が次の天神四丁目を通過するようになっている)。

「310番」の運行開始には、JR篠栗線への対抗という意味もあったと思うのだが、県道福岡篠栗線の拡幅もあり、「31番」と比較して速さの面での優位性も低下が続き、ここ数年は減便傾向が続いており、JR香椎線に対抗して、都心直通化・バス停増設・大増便が功を奏した「28B」とは対照的な状況にある。

(つづく)

「310番」。

西部地区の3桁行先番号の法則に従えば、「のこ渡船場~名柄団地~よかトピア通り~西公園ランプ~都市高速~呉服町ランプ~博多駅」というルートになるのだが、こちらの「310」という数字は、篠栗線の幹線「31番」の末尾に0を付けたもの。

このように、基本となる数字の末尾に0を付けて3桁となった番号「210番」「220番」「230番」「240番」「270番」「310番」「370番」「390番」「400番」「410番」「420番」「610番」「620番」「630番」は、“基本となる路線の都市高速経由版”という位置付けだが、「140番」だけは都市高速を通らない例外的な存在(海老津の糠塚循環線「60番」も都市高速は通りませんでしたが)。

なお、「420番」「630番」のベースは「42番」「63番」ではなく、それぞれ「410番」、「610番」「620番」の“次”として与えられた番号(「220番」にも、そういう側面があり)。

また、「400番」のベース「40番」は、「博多駅~板付七丁目」の「40番」ではなく、「JR二日市~朝倉街道~甘木~杷木」の「40番」である。

“西部地区の3桁番号”と“末尾に0を付けた3桁番号”が混在するため、例えば「301番」と「310番」、「201番」と「210番」などのように、似たような番号なのに全く違うところに行く、というケースが出てくる。

「全く違うところに行く」ということは、はなから乗り場も違うので大きな混乱は起きない、という考え方もできるとは思うのだが、「310番」については、2012年春から2016年春まで福岡タワーまで運行されており、「306番」と「310番」と「312番」が同じバス停にやってくるような事態も生じていた。

「31番」の速達版として運行を開始した「310番」。

もともとは貝塚ランプ経由の「31C」という路線が運行されていたが、その廃止後、都市高速が粕屋まで延伸したのを受けカタチを変えて復活した路線である。

運行開始当初は、天神四丁目と博多五町を通過しており、「速そうだ感」を演出していたが、特に「快速」などの表示もないのにバス停を通過することがわかりにくかったようで、程なく2つのバス停にも停車するようになった(なお、現在は、天神日銀前から郊外行きは全路線が次の天神四丁目を通過するようになっている)。

「310番」の運行開始には、JR篠栗線への対抗という意味もあったと思うのだが、県道福岡篠栗線の拡幅もあり、「31番」と比較して速さの面での優位性も低下が続き、ここ数年は減便傾向が続いており、JR香椎線に対抗して、都心直通化・バス停増設・大増便が功を奏した「28B」とは対照的な状況にある。

(つづく)