海印寺は多くの人出で賑わっていました

2007年10月21日、日曜日。天気は晴れで絶好の観光日よりでした。

参道は多くの観光客で賑わっていました。そのなかを私たちは店をのぞいたり、、、、、

鳥を見たりしながらゆっくりと山門に向かいました。

やっと山門に到着したようです。初めての海印寺ですが、人の流れに沿って歩き、ところどころにある指導票に注意しながら歩いてゆけば戸惑うこともなく山門に着きました。

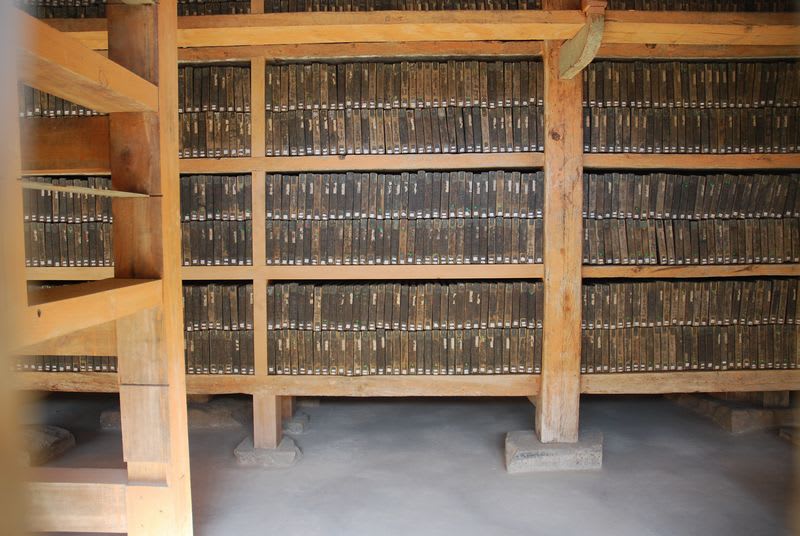

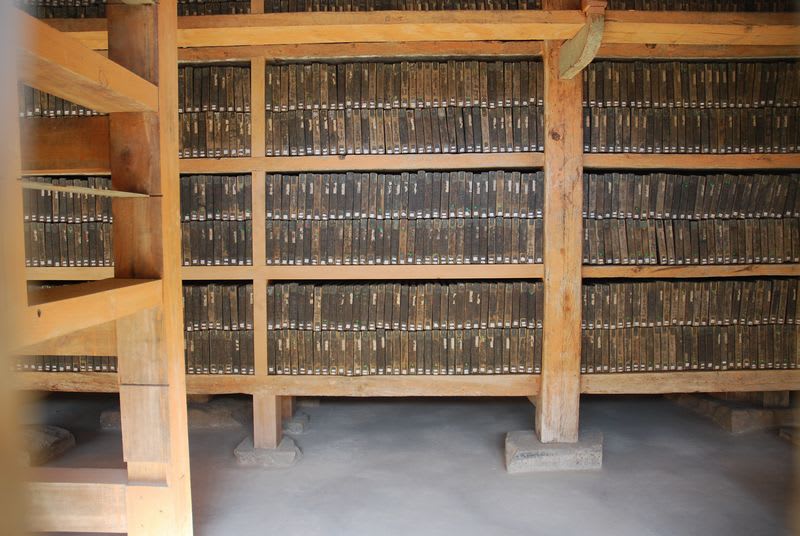

海印寺は法の海印寺と呼ばれ、仏の通度寺、僧の松広寺と並んで韓国の三大名刹の一つとして知られています。タカ長が知っている知識はその程度ですが、海印寺には世に名高い八万大蔵経が収められているので「法の海印寺」と呼ばれるようになったようです。

その程度の知識だけは仕入れていたので、とにかくその八万大蔵経が収められている国宝蔵経殿に向かいました。後で知ったことですが、この蔵経殿は終日あいていないようでした。土地勘も何もない私たちが90もの堂宇や石塔のある海印寺の中から、目的の蔵経殿に行くことが出来たものだとわれながら感心しています。

大蔵経とは仏教経典の叢書。海印寺の八万大蔵経は高麗時代に江華島で製作され朝鮮王朝時代にこの寺にもたらされました。その名の通り81258枚の木版で構成されている、とガイドブックは説明しています。これを作成するために要した時間は約15年で、1398年に海印寺に収められました。

この木版から印刷された大蔵経は室町時代に日本にも伝わってきたようです。

何しろ大きな寺ですからその全部を見てまわることは、私たちには不可能です。と言うよりその気もありません。タカ長の心は明日の山登りに傾いていました。そのてめ世界遺産にも指定されている大蔵経を一目見ただけで観光的には大満足、と言うわけです。

これは伽耶山ではありません。その反対の方向に見える山ですからおそらく梅花山だと思われます。そのような景色を楽しみながら、、、伽耶山の登山口を探していました。

山門の中にはそれらしいものは見えなくて、山門を出てからいろいろな指導票を注意して見て、やっと明日のコースを見つけることが出来ました。

この橋を渡れば山道です。

その山道を見ると多くの登山者が伽耶山から下りてきているようでした。日本とは年齢的にも若い登山者が多く、私たちがあの中に入ってしまうと自分たちのペースで歩くことは出来ないようです。

私たち高齢者が韓国の山を登る場合は週末を避けてほうが無難だと言えそうです。

2007年10月21日、日曜日。天気は晴れで絶好の観光日よりでした。

参道は多くの観光客で賑わっていました。そのなかを私たちは店をのぞいたり、、、、、

鳥を見たりしながらゆっくりと山門に向かいました。

やっと山門に到着したようです。初めての海印寺ですが、人の流れに沿って歩き、ところどころにある指導票に注意しながら歩いてゆけば戸惑うこともなく山門に着きました。

海印寺は法の海印寺と呼ばれ、仏の通度寺、僧の松広寺と並んで韓国の三大名刹の一つとして知られています。タカ長が知っている知識はその程度ですが、海印寺には世に名高い八万大蔵経が収められているので「法の海印寺」と呼ばれるようになったようです。

その程度の知識だけは仕入れていたので、とにかくその八万大蔵経が収められている国宝蔵経殿に向かいました。後で知ったことですが、この蔵経殿は終日あいていないようでした。土地勘も何もない私たちが90もの堂宇や石塔のある海印寺の中から、目的の蔵経殿に行くことが出来たものだとわれながら感心しています。

大蔵経とは仏教経典の叢書。海印寺の八万大蔵経は高麗時代に江華島で製作され朝鮮王朝時代にこの寺にもたらされました。その名の通り81258枚の木版で構成されている、とガイドブックは説明しています。これを作成するために要した時間は約15年で、1398年に海印寺に収められました。

この木版から印刷された大蔵経は室町時代に日本にも伝わってきたようです。

何しろ大きな寺ですからその全部を見てまわることは、私たちには不可能です。と言うよりその気もありません。タカ長の心は明日の山登りに傾いていました。そのてめ世界遺産にも指定されている大蔵経を一目見ただけで観光的には大満足、と言うわけです。

これは伽耶山ではありません。その反対の方向に見える山ですからおそらく梅花山だと思われます。そのような景色を楽しみながら、、、伽耶山の登山口を探していました。

山門の中にはそれらしいものは見えなくて、山門を出てからいろいろな指導票を注意して見て、やっと明日のコースを見つけることが出来ました。

この橋を渡れば山道です。

その山道を見ると多くの登山者が伽耶山から下りてきているようでした。日本とは年齢的にも若い登山者が多く、私たちがあの中に入ってしまうと自分たちのペースで歩くことは出来ないようです。

私たち高齢者が韓国の山を登る場合は週末を避けてほうが無難だと言えそうです。