久しぶりにクルマのはなしです。

いつもより無闇に長いですがご勘弁をば。

鉄道模型趣味の中断期間中だった15年ほど前の頃です。

たまたま車を買い替える事となり車種を物色していました。当時はミニバンブームはまだ訪れていなかったとはいえ、HONDAがミニバンブームを切り開いた初代オデッセイを出した頃でもあり最初は私もそれを狙っていました。

しかし3ナンバーのオデッセイは図体が大きいのと最小回転半径が大きすぎて当時の自宅の駐車スペースに入りきれないことが判明。

結局5ナンバーサイズの他の車種をあたる事となったのですがそんな折にカタログで見つけた変なクルマ。

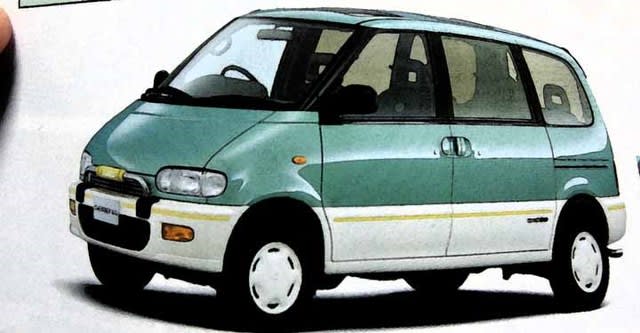

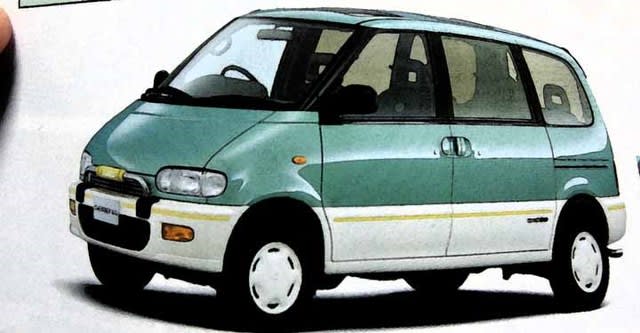

最初一目見た印象は「青大将だ!」

黄緑基調のカラーリングにサイドモールやグリルガードに黄色をあしらった配色はまさにEF58の青大将をほうふつとさせるイメージでした。

これでヘッドマークをグリルガードにでも付ければ完璧だったでしょうw

(デザイナーが狙ったとか・・・まさかねw)

その車の名は初代セレナのRVセレクト。

実はこのクルマにはほかにも色々と当時の競合車種にないメリットがあった事もありひと月ほどの検討を経て購入を決断しました。

で、入庫した当初は周囲から「未来カー」とか「お茶屋の営業車」とか随分いろいろ言われました。

このカラーリングはセレナの中でも断トツに人気が無かったらしくこれに乗っている期間、同じ色のセレナには2度しか会っていません(岩手~岐阜の範囲でですが)

見ての通り当時のライバルだったエスティマやオデッセイに比べるとお世辞にもカッコいいとは言い難いスタイルでしたが、その一方で実用性と走りは優れていました。カッコを犠牲にしてでも中身を充実させるというポリシーすら感じたものです。

何しろ当時のシルビア(S13)ですらオプションだったLSDが標準装備、ワンボックスとしては異例の4輪独立懸架(GFRP仕様のマルチリンクでした)でミッドシップのエンジン配置のせいで当時のRX-7並みの前後重量配分を実現していたというミニバンとしては凝りに凝りまくった足回りでした。

おかげでワンボックスとは思えない安定した走りが楽しめた記憶があります。

ただ、エンジンがシルビアと同形式だったとはいえ30馬力ほど低い設定だったので、動力性能はそう大した事が無かった上に燃費はどうやってもなかなか二桁に届きませんでした(街乗りでリッター4.7キロなんて金字塔を打ち立てた事すらありますw)

とどめに尻の下から湧き上がるツインカムサウンド(笑)には参りましたが。

おまけに4WDで車重が重すぎるのが祟って、上り坂や凍結路には強いのですがフラットスノーの湿雪(要するに「べしゃ雪」)で意外に「曲がらない止まらない」のは意外な弱点だったと言えます。

さて、この手のクルマにつきもののユーティリティの話に移ります。

あの当時この手のミニバンはワンボックスの派生形だったことが多く、そのため室内が「走る宴会ルーム」となっているのが普通でした。

具体的に言うなら「後ろ向きだとかなりの確率で車酔いを起こす回転対座シート」とか「少しスイングするだけの嵌め殺しに近いサイドウィンド」とか「はとバスみたいなグラスウィンド張りのハイルーフ」とかにそれは象徴されています。

この文法をひっくり返してヒットしたのが初代エスティマでありオデッセイだったりするのですが、私のセレナの場合は旧来のワンボックスと新世代のミニバンとの過渡期に当たる内装とユーティリティでした。

ミッドシップレイアウトを実現するためにエンジンを縦置きのまま運転席の真下に置いたため巨大なバルクヘッドが運転席と2列目以降を分断している点はワンボックスと同じなのですが、それでもバルクヘッド自体がワンボックスより小さかったので他のミニバンでは困難だった「3列分のシートのフルフラット化」が可能だったのは大きな特徴の一つです。

また、回転対座を廃する代わりに2列目シートのサイズをたっぷりとると同時に、3列目と併せて「2列目シートを前転させて」畳めるようにする事で広大なラゲッジスペースを実現するという手法は後のミニバンでは当たり前になっている装備ですがその意味では先進的(笑)でした。

RVセレクトの場合2,3列が左右分割式だったので「片側だけ座席、反対側に長大なラゲッジスペース」とか「片側だけフルフラット化」という自由度の高いアレンジが可能だったのも特筆できます。

更に余禄として「2列目シートだけを畳むことで3列目にリムジン顔負けの広大なレッグスペースを確保する」という裏技もあり、これも変則的な形ですが、後のほとんどのミニバンのシートアレンジに継承(笑)されています。

当時の他のミニバンもこれより豊富なシートアレンジを誇っていましたが、その殆どがカタログのページ埋めにしか使えないアレンジ(特に凸凹だらけのフルフラットシート)が多かったのとは違い、RVセレクトはどのアレンジもそこそこ高い実用性を持っていました。

実際帰省のたびに車中泊をやる身としては広大なフルフラットシートの実用性はかなりなものでしたし、上述のリムジンモードの時はこれまた広々したスペースを利して下手なラウンジより快適な喫食スペースを作ることが出来ました。

(それゆえに車内で食事をする事が意外に多かった)

片側フラットシートのモードでは車中泊しながら布団袋3つ分の大荷物を運搬するという荒業もやってのけましたし、パーソンキャリアとして使う際には掛け値なしの8人乗車が可能でした。

ただ、これらの高度な多機能性というのは何かと引き換えに成立する事が多いのですが、セレナの場合そのトレードオフの代償はもっぱら「マンボウの化け物を思わせるぼってりプロポーション」でした。

実際、そのスタイリングは当時の週刊誌(プレ●ボーイだったか)で「潔い醜さ」と評されたほどです。

この点でほっそりした葉巻のスタイリッシュさでライバルのエスティマ(5ナンバーのルシーダとかエミーナ)が順調に販売を伸ばしていったのとは対照的に初代セレナは終始苦戦せざるを得ませんでした。

ですが実際に乗ってみた時の室内の広々感と解放感は明らかにセレナの圧勝でした。スタイル優先のエスティマはボディ上部の絞り込みがきつかったため実際に乗ってみるとかなりの圧迫感を余儀なくされたのです。この点ボディが丸っこかった割には絞り込みが殆どなかった上に窓自体が大きいセレナは有利でした。しかもこれまた当時クラス唯一の「スライドドアの窓が開閉できる」「二つのサンルーフがどちらもスライド解放できる」メリットも絶大でした。前者は後のミニバンのほぼすべてに継承されています.

特に遠出などで2列目席なんかに座っていると道路上なのに「バスよりも列車のコンパートメント臭い」雰囲気が感じられたのは当時中断中だったとはいえ鉄道も好きな身としては嬉しいポイントだったりします。

この青大将、当時の私の生活パターンに合致していた車だったので21世紀の直前まで約6年くらい乗っていました。

その後、似た様な緑色のエスティマにも乗りましたがこちらも「青大将臭い」イメージがある車でした笑が、これについても近いうちに書こうと思います。

事実カタログスペックではうちのクラブの運転会に使うモジュールの岡持ち(900×600×700)が二つ載る上に助手席側にパワーパックやら接続レールを入れた段ボール箱が二つ三つ積めると言うことになります。しかも設営時や撤収時には後ろだけでなくずば抜けた広さの開口部を生かして横からも楽に積み下ろしができますから軽自動車としてはかなり使えるのは間違いありません。

事実カタログスペックではうちのクラブの運転会に使うモジュールの岡持ち(900×600×700)が二つ載る上に助手席側にパワーパックやら接続レールを入れた段ボール箱が二つ三つ積めると言うことになります。しかも設営時や撤収時には後ろだけでなくずば抜けた広さの開口部を生かして横からも楽に積み下ろしができますから軽自動車としてはかなり使えるのは間違いありません。