先日の出張の帰りに電車の中ででも読むつもりで買った古本から。

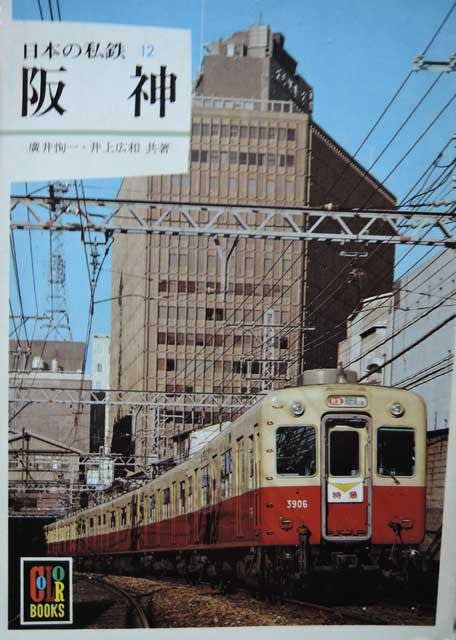

ここ数年で徐々に古本が増えているカラーブックスの日本の私鉄シリーズ

今回は「阪神」を購入しました。

帰りの列車の中で読んでいたのですが、同乗していた同僚から「見分けのつかない電車の羅列みたいな写真集のどこが楽しいのか?」と訊かれました。

その人は阪神と言うと「タイガース」のイメージしかなく、親会社が鉄道会社である事すらあまり認識していない御仁ではあったのですがw

これが名鉄とか小田急だったら、目立つ優等列車や個性的なデザインの車両も結構あるので何となく言い訳も効くのですが、殊昭和50年代の阪神車の魅力を説明するのは難しいものです。

その場は何となくお茶を濁したのですが、私からすれば車両の見た目は地味でも読み込んでゆくと阪神の独自性が透けて見えてなかなか楽しめる一冊だったのも確かです。

と言うか、適当に言い訳こそしましたが、読んでいる私自身が阪神の面白さを本書を読みまでよく認識していなかったのですから人の事は言えませんね。

上述の通りこの本は昭和50年代後半の車両とその運用、歴史を俯瞰した内容ですがた外見上同業他社みたいに誰が見てもわかる様な話題性のある様な派手な車両とか編成は殆どありません。

優等車の「赤胴」普通列車の「青胴」(一部赤胴もありますが)でカラフルさこそありますが、車両自体はごく朴訥と言うか普通の通勤電車のノリが保たれているだけに話題性に欠けるのは確かです。

ですが、その朴訥さ、普通さ、質実な部分と言うのが当時の阪神車の魅力を感じる所です。

実際、鉄コレで阪神車の事業者限定品を見かけると結構な確率で入線させてしまいますし、レイアウトでこれらを走らせると不思議と周りの風景までもが活気を感じさせる感じがして楽しかったりします。

「活気」と言うキーワードで本書を捉えるなら私鉄随一と言っていいくらい「野球」の繋がりが大きいのがこの会社の特徴でしょう。

「日本の私鉄シリーズ」で「巨人阪神戦」「高校野球の開会式」といった野球の写真が堂々と載っているのは本書くらいではないでしょうか。

甲子園に駅を持っているだけにプロ野球はもとより春夏の高校野球シーズンで「突発的に集中する乗降客を捌き切らなければならない」という特異性を持つ列車の運用を強いられるのがこの会社の特徴です。

それゆえに試合の展開によってラッシュ時が変わってしまうのに臨機応変に対応する信号所や運転指令所、私鉄としては早々とコンピュータを導入していた列車運行システムなどの特徴も本書では語られていて、この部分が一番読んでいて興味深かったところです。

「二丁ハンドル」などと言う特異な運転形態も初めて知ったのですが(恥)そんな事をしてまで多くの客を捌き切るこの鉄道の運行形態はまさに「活気あふれる」と言う言葉がぴったり来ます。

(もちろんこれを日常的にこなしている社員の苦労も半端ないとは思いますが)

その阪神の車両のNゲージモデルも鉄コレの登場このかた急速に充実している感があります。ジェットシルバー車のNゲージモデルが普通に完成品で買える時代が来るなんて思いもしませんでしたね。

ここ数年で徐々に古本が増えているカラーブックスの日本の私鉄シリーズ

今回は「阪神」を購入しました。

帰りの列車の中で読んでいたのですが、同乗していた同僚から「見分けのつかない電車の羅列みたいな写真集のどこが楽しいのか?」と訊かれました。

その人は阪神と言うと「タイガース」のイメージしかなく、親会社が鉄道会社である事すらあまり認識していない御仁ではあったのですがw

これが名鉄とか小田急だったら、目立つ優等列車や個性的なデザインの車両も結構あるので何となく言い訳も効くのですが、殊昭和50年代の阪神車の魅力を説明するのは難しいものです。

その場は何となくお茶を濁したのですが、私からすれば車両の見た目は地味でも読み込んでゆくと阪神の独自性が透けて見えてなかなか楽しめる一冊だったのも確かです。

と言うか、適当に言い訳こそしましたが、読んでいる私自身が阪神の面白さを本書を読みまでよく認識していなかったのですから人の事は言えませんね。

上述の通りこの本は昭和50年代後半の車両とその運用、歴史を俯瞰した内容ですがた外見上同業他社みたいに誰が見てもわかる様な話題性のある様な派手な車両とか編成は殆どありません。

優等車の「赤胴」普通列車の「青胴」(一部赤胴もありますが)でカラフルさこそありますが、車両自体はごく朴訥と言うか普通の通勤電車のノリが保たれているだけに話題性に欠けるのは確かです。

ですが、その朴訥さ、普通さ、質実な部分と言うのが当時の阪神車の魅力を感じる所です。

実際、鉄コレで阪神車の事業者限定品を見かけると結構な確率で入線させてしまいますし、レイアウトでこれらを走らせると不思議と周りの風景までもが活気を感じさせる感じがして楽しかったりします。

「活気」と言うキーワードで本書を捉えるなら私鉄随一と言っていいくらい「野球」の繋がりが大きいのがこの会社の特徴でしょう。

「日本の私鉄シリーズ」で「巨人阪神戦」「高校野球の開会式」といった野球の写真が堂々と載っているのは本書くらいではないでしょうか。

甲子園に駅を持っているだけにプロ野球はもとより春夏の高校野球シーズンで「突発的に集中する乗降客を捌き切らなければならない」という特異性を持つ列車の運用を強いられるのがこの会社の特徴です。

それゆえに試合の展開によってラッシュ時が変わってしまうのに臨機応変に対応する信号所や運転指令所、私鉄としては早々とコンピュータを導入していた列車運行システムなどの特徴も本書では語られていて、この部分が一番読んでいて興味深かったところです。

「二丁ハンドル」などと言う特異な運転形態も初めて知ったのですが(恥)そんな事をしてまで多くの客を捌き切るこの鉄道の運行形態はまさに「活気あふれる」と言う言葉がぴったり来ます。

(もちろんこれを日常的にこなしている社員の苦労も半端ないとは思いますが)

その阪神の車両のNゲージモデルも鉄コレの登場このかた急速に充実している感があります。ジェットシルバー車のNゲージモデルが普通に完成品で買える時代が来るなんて思いもしませんでしたね。