~音楽で故郷を元気に!〜『ふるさと歌謡コンサート』3都市で開催

コロナ禍で活動の場が激減してしまったアーティストの披露の場を創出 音楽で地方を盛り上げていくコンサート

<熊本会場>2022年12月17日 (土) / 熊本市健軍文化ホール(熊本県熊本市東区若葉3丁目5番11号)は終了。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。

<熊本会場>2022年12月17日 (土) / 熊本市健軍文化ホール(熊本県熊本市東区若葉3丁目5番11号)は終了。

某日、アメリカ南部、強盗団リーダーの白人主義者と幻覚に悩まされる仲介役はドラッグディーラーの金を強奪する計画をたてる。

同日、数年前に妻をさらわれた男は、女性を狙った誘拐・監禁の常習犯に出逢い、プレスリーを崇める無一文のドサ回り芸人は魂の救済を謳う謎の男に出逢う。

些細なことで命を狙うヒステリックで恨み節な小人、平和ぼけした取り巻き、手癖の悪いコック、注文をきかない理髪店主、その中心にいる冴えない質屋の店主…。

人生は欲望と復讐で溢れている。これは、たったひとつの巡り会いが生み出すイカれた奴らの運命の一日。

常に予測不能なギリギリの男たちが、生き残りを賭けて動き出した時、笑うに笑えない結末が待っていた。

アメリカ南部の田舎町。アルトンが経営する質屋はどこか古めかしくて貧乏臭いが、様々な客がやって来る。その日は、郡主催の盛大な祭りが開催される日だった。

ショットガンを持った青年が質屋を訪れる。

アルトンとその友人は強盗かと身構えたが、なんてことはない。青年ヴァーノンはショットガンを売って、車のガソリン代が欲しいだけだった。

田舎町の青年ロウドックは、友人のランディとヴァーノンの3人で強盗を計画していた。

待ち合わせは人気のない野原。だが、彼は体調が芳しくなく、ランディに今日はやめようと進言。

しかし、ランディは祭りが開催されている今日でなければ、騒ぎが大きくなるため、頑なに今日でなければならないと言うのだった。

ようやくヴァーノンが到着。しかし、彼は強盗に必要なショットガンを質に入れてしまい、手に入れた金で車にガソリンを入れて来たと言う。ロウドックは驚きを隠せず、ヴァーノンを叱りつけた。

そこへランディがやって来て、会話中のヴァーノンを車で轢いてしまう。

ヴァーノンの弟から兄がランディの金を盗んだと吹き込まれたためだ。

血塗れのヴァーノンは最早、虫の息である。ランディとロウドックはどうすることもできず、彼をその場に放置して、ヴァーノンの弟の元へ向かった。

弟は狂ったジャンキーであるため、言動には信憑性がない。ロウドックはランディに忠告するも、友人は話を聞いてくれず。

結局、ヴァーノンの罪は弟の嘘だということが判明した。

その後、車で走行中の2人は突然、対向車が車線をはみ出してきたため、道路から外れて野原へ突撃。

そこで、弓矢を発見し持ち主から盗んでしまう。

その頃、友人に無実の罪で轢かれてしまったヴァーノン。幸い怪我は大したことなく、たまたま通りかかった謎の男からショットガンを譲り受ける。

夜。マスクをしてヘロインを売ってくれる店へ乗り込んだロウドックとランディ。だが、店主は強盗されることを察しており、準備万端で待ち構えていた。相手は銃でこちらは弓矢。勝ち目はない。しかし、そこへ怒り狂ったヴァーノンが登場し、ショットガンを放ちまくる。ランディは早々に死亡。そして、店は爆発してしまった。

ヴァーノンがショットガンを売り渡した後、質店に新婚旅行だと言う夫婦が訪れる。銀行の関係で金が下ろせず、現金が必要になったらしい。夫リチャードは妻の指輪を換金しようとして、ガラスケースにある指輪を発見。顔色を変えた。

その指輪は6年前、行方不明になった妻が持っていた物だった。リチャードはアンノンに指輪を売りに来た人物を聞き出し、ついでにアンノンの車も購入した。新妻は乗って来た車で帰し、自分は質屋から買った車に乗る。

指輪を売りに来た人物はレストランのコック。彼から指輪の出所を聞き、コックの叔父を訪ねる。叔父はジョニー・ショーという男と賭けをして貰ったと言う。叔父と対決して勝利を収めたリチャードは、ジョニーの家を突き止めて訪ねた。

ジョニーは若い青年だったが、広大な土地に住み地元では変人と噂されていた。リチャードはジョニーを拷問にかけて指輪の出所を聞き出す。ハンマーで殴ると奴は簡単に妻の居場所を吐いた。

ジョニーが白状した場所へ行くと、檻に閉じ込められた全裸の妻がいる。リチャードは凄惨な状態の妻に絶句し、檻から出そうとするも彼女は怯えて出て来ようとしない。6年の間に何があったのか。怒りを募らせたリチャードは、ジョニーの家へ戻って奴を殺してしまう。

再び、檻に閉じ込められていた妻の元へ戻り、彼女をようやく外へ連れ出したリチャード。なぜ、逃げ出そうとしないのか聞くと、妻は自分がナンバーワンになったからだと言う。意味不明だったが、話の様子だとどうやらここにいるのは彼女だけではないようだ。

リチャードは他の建物へ入り、ピラミッドに積まれた檻に閉じ込められた女達を発見。ジョニーは妻を含めて合計15人もの女達を飼っていたのだ。

愕然としたリチャード。こんなことがあっていいものだろうか。彼は檻の扉を全て開け、女達に自分の意志で逃げろと言い、妻を連れて出発した。

病院へ向かう車の中、妻と会話したリチャード。彼女を安心させるためにジョニーを殺したと告白。すると、妻は酷くショックを受け、リチャードが持っていた包丁で彼をめった刺しにしてしまう。

車は道路から外れ大破。衝撃で妻が死亡してしまう。リチャードは這う這うの体で新妻へ電話。よりを戻そうと都合の良い話をするも当然、新妻は許してくれるはずがなかった。

新婚夫婦が去った後、アンノンの質屋へプレスリーの恰好をした男がやって来る。彼はリッキー・バルドースキー。エルヴィス・プレスリーを神と崇め、物まねショーをして巡業に回っている。リッキーはエルヴィス本人が持っていたとされる、メダルペンダントを質に入れた。

その金で車のガソリンを入れたリッキー。彼は郡の祭りでショーをするために訪れたのだが、いかんせんとにかく貧乏だ。共に来た恋人には愛想を尽かされ、何日も風呂に入っていないのか、とにかく強烈な匂いを醸している。

陽が暮れて、モーテルの前で不思議な老人と出会ったリッキーは、老人から魂を売って理想の夢を手にしないかと話を持ち掛けられる。

ブルースの神と呼ばれた男が十字路で悪魔と出会い、魂を売り渡した話は有名だ。もしや、老人も悪魔なのだろうか。彼は恐ろしくなり母親へ相談を持ちかけようとするも、母親は喚き散らすだけで話にならない。一先ずは考えさせてくれと老人に話した。

祭りにてショーを披露したリッキーだったが、持ち込んだカセットテープは伸びていて音楽もふにゃふにゃ、ダンスも決まらない。理想と現実は酷くかけ離れ、落ち込んでしまう。

こんなはずじゃなかった。リッキーは決意して老人に対し、了承の意を伝えた。

すると、ステージのライトが点灯。教会のゴスペルグループが現れ、生演奏をしてくれる。曲はアメージンググレース。リッキーのショーにはたちどころに観客が集まり始める。そこへ、ジョニーの家から逃げ出し、列を成してやって来た全裸の女達が祭りへ参加。全裸は良くないと気の良い老人がアメリカ国旗を女達にかけてくれる。

曲の終盤。ロウドック達が強盗に入った店が爆発。まるでリッキーのショーを盛り上げるかのように花火が上がる。お陰で彼のショーは大成功を収めた。

様々な偶然が奇跡的に噛み合ったショーのお陰で、リッキーには大きな仕事が舞い込み、愛想を尽かした恋人も戻って来る。だが、彼は彼女を受け入れず、その場に置き去りにするのだった。

不機嫌になった彼女の元に殺されたと思われたジョニーが現れ、女性に甘言を説く。そして、逃げ出したペット達とリッキーの元恋人を連れて帰宅。

祭りでこんなことが起こっていたとは知らないアンノン。彼はいつも通り、黒人の友人と挨拶をして店を閉める。こうして、今日も平穏無事に一日の営業を終えるのであった。

登場人物達がほぼ全員ぶっとんだキャラクターで、引いたり驚いたりしているうちに物語が終わった。オムニバス映画だが、3つのストーリーが絶妙に絡み合っているので、1本の映画として違和感なく見ることができた。

特に、リチャードの物語には一番驚かされた。

妻を助け出してハッピーエンドになるのかと思いきや、包丁で刺されるという予想外の展開にビックリした。色々と突っ込みどころ満載だが、それを含めておもしろい作品。(女性 30代)

質屋を起点に3つのそれぞれのストーリーが展開し、絶妙に絡み合っていく内容。

それぞれに独立しているかと思いきや、絶妙に絡まり合って1本の作品になるという展開が秀逸。登場人物はそれぞれにとにかく奇抜で壊れた人しかいない。

笑いがありサイコもあってヒヤっとさせられつつ、最後はもう気持ちよく爆発という展開が面白かった。

そして、なぜかラストシーンでほっと一息させるという終わり方がいい。世界とはもしかしてこんな感じで本当は絶妙に絡まり合って繋がっているのかと考えれば、より楽しく観られる。

ただし、今作のようなぶっ飛んだ展開はなかなかないと思うが。この作品のような秀逸な映画はあまり他にないように感じる。(女性 40代)

ポール・ウォーカーにブレンダン・フレイザー、ノーマン・リーダスと好きな俳優ばかり出ているので楽しみにして鑑賞しましたが、私には合いませんでした。

登場人物の中にあまりにもぶっ飛んだキャラクターが1人いるのは「面白い」と感じられるのですが、今作の場合はみんなヤバいやつなので、かなりとっ散らかっていて引いてしまいました。

オムニバスストーリーかと思いきや、しっかり全員が絡み合ってくる展開はとても面白かったです。

好きな人にはものすごくハマる作品だと思います。(女性 30代)

『昼顔』(ひるがお、フランス語: Belle de jour, 「三色朝顔」「日中の美女」「昼間に稼ぐ娼婦」の意)は、1967年のフランス・イタリア合作映画である。

ルイス・ブニュエル監督作品、原作はジョゼフ・ケッセルの同名小説である。

第28回ヴェネツィア国際映画祭で最高賞である金獅子賞を受賞した。

『昼顔』(ひるがお、フランス語: Belle de jour, 「三色朝顔」「日中の美女」「昼間に稼ぐ娼婦」の意)は、1967年のフランス・イタリア合作映画である。

ルイス・ブニュエル監督作品、原作はジョゼフ・ケッセルの同名小説である。第28回ヴェネツィア国際映画祭で最高賞である金獅子賞を受賞した。

美しい若妻のセヴリーヌ(カトリーヌ・ドヌーヴ)は、医師である夫のピエール(ジャン・ソレル)とともにパリで幸せな生活を送っていた。

その一方、マゾヒスティックな空想に取り付かれてもいた。

ある日セヴリーヌは友人から、上流階級の婦人たちが客を取る売春宿の話を聞き、迷った後に「昼顔」という名前で娼婦として働くようになる。

スペインを代表する巨匠ルイス・ブニュエル。

盟友サルヴァドール・ダリと組んだシュールリアリズム映画の傑作『アンダルシアの犬』(’29)で監督デビューし、社会リアリズム的な『忘れられた人々』(’50)から文芸ドラマ『嵐が丘』(’53)、冒険活劇『ロビンソン漂流記』(’54)、そして『皆殺しの天使』(’62)や『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(’72)のような不条理劇に至るまで、幅広いジャンルの映画を世に送り出したが、その中でも最も興行的な成功を収めたのが、第28回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を獲得した『昼顔』(’67)である。

原作はフランスの作家ジョゼフ・ケッセルが1928年に発表した同名小説。

当時、長年住み慣れたメキシコを離れ、『小間使いの日記』(’63)を機にフランスへ拠点を移していたブニュエルは、『太陽がいっぱい』(’60)や『エヴァの匂い』(’62)で知られる製作者コンビ、アキム兄弟から本作の映画化を打診される。

既に何人もの監督に断られた企画だったらしく、ブニュエル自身も全く気に入らなかったらしいのだが、むしろそれゆえ「自分の苦手な作品を好みの作品に仕上げる」ことに興味を惹かれて引き受けることにしたのだそうだ。

そこで、ブニュエルは『小間使いの日記』で既に組んでいた新進気鋭の脚本家ジャン=クロード・カリエールに共同脚本を依頼する。

当時、ルイ・マル監督作『パリの大泥棒』(’66)の撮影でサントロペに滞在していたカリエールは、ブニュエルから「『昼顔』の映画化に興味はないか」との電話連絡を受けて、「あんな下らない凡作を映画にするんですか?」と違う意味で驚いたらしい(笑)。

しかし、「原作にフロイト的な解釈を加えて、良心とセックスの関係性を描く」というブニュエルのコンセプトに関心を持ち、協力することを承諾したという。

主人公はパリに住むブルジョワ階級の人妻セヴリーヌ(カトリーヌ・ドヌーヴ)。

医者である夫ピエール(ジャン・ソレル)を心から愛している彼女だが、この仲睦まじい夫婦は重大な問題を抱えていた。

セヴリーヌがいわゆる不感症で、夜の性生活が皆無に等しかったのである。

そんなある日、女友達ルネ(マーシャ・メリル)から共通の知人が陰で売春をしているとの噂を耳にして関心を持ったセヴリーヌは、夫の親友ユッソン(ミシェル・ピッコリ)に場所を教えてもらった売春宿を訪れる。

そして、マダムのアナイス(ジュヌヴィエーヴ・パージェ)から「昼顔」という源氏名を与えられ、午後の2時から5時までという条件で働くことになるのだった。

舞台を制作当時の現代へ移しているものの、基本的なプロットは原作とほぼ同じ。

しかし、ブニュエルはそこへフロイト的な精神分析学の要素を加える。

どういうことかというと、主人公セヴリーヌの深層心理を表すドリーム・シークエンスを随所に挿入しているのだ。

それはいきなりストーリーの冒頭から描かれる。

馬車に乗ったセヴリーヌとピエール。

妻の不感症を責めるピエールは、2人の御者に命じてセヴリーヌを馬車から引きずり降ろし、激しく鞭で打ったうえにレイプさせる。

夫の許しを請い抵抗しつつも、しまいには恍惚の表情を浮かべるセヴリーヌ。

次の瞬間、シーンは寝室で語らう夫婦の様子へと切り替わり、以上がセヴリーヌの妄想であったことに観客は気付く。

ここでハッキリと示されるのは、夫の性的な期待に応えられないことに対するセヴリーヌの罪悪感と、本当は強引に組み伏せられて凌辱されたいというマゾヒスティックな彼女の性的願望だ。

これはある意味、セックスの不条理を描いた作品といえるだろう。

心では紳士的で優しい夫ピエールを愛するセヴリーヌだが、しかし彼女の体は暴力的で屈辱的な快楽を求めており、それゆえに温厚なピエールが相手では決して満たされることがない。

しかも、彼女は自分のそうした淫らな欲望(ひいてはセックスそのもの)を「汚らわしい」ものと恥じており、こんな私はピエールの妻として失格だと考えているふしがある。

彼を受け入れたら私の本性がバレてしまうかもしれない。

だからこそ、夜の営みを拒絶してしまうのだ。

でも他の女性はどうなのだろう?

みんなはどんなセックスをしているのか?

そんな折、自分と身近なブルジョワ女性が売春をしているとの噂を耳にして、彼女はいてもたってもいられなくなる。

しばしば、セヴリーヌがアナイスの売春宿で働き始めたのは、不感症を克服して夫の期待に応えるためと解釈されるが、それはちょっと違うのではないだろうか。

まあ、結果的にそうなることは確かなのだが、むしろ己の不条理な性的欲望の正体を確かめるための探求心が原動力だったのではないかと思うのだ。

と同時に、本作は「女性の性」にまつわる「神話」を破壊するものでもある。

ピエールはセヴリーヌに決してセックスを強要しない。

拒絶されるたびに我慢して受け入れる。

それはそれで良識的な行動であることは間違いないのだが、恐らくその根底には自分の愛する女性は純粋であって欲しい、貞淑な良妻賢母であって欲しいという願望があることは間違いないだろう。

彼女に秘めたる欲望があるとは想像もしていない。

つまり、セヴリーヌを勝手に美化しているのである。

これは多かれ少なかれ男性が陥る罠みたいなものだ。

彼が本来すべきは、何が問題なのかを彼女と話し合って解決していく姿勢なのだが、「男性と同じく女性にも性的欲求がある」という認識が欠如しているため、なかなかそこまで至らない。

そういう意味では、セヴリーヌ自身も道徳的な「女性神話」に縛られている。

だから自分の願望を口にすることが出来ず、愛しあいながらも夫婦の溝が深まってしまうのだ。

かくして、昼間は不特定多数の男を相手にする売春婦、夜は貞淑なブルジョワ妻という二重生活を送ることになるセヴリーヌ。

最初のうちこそ強い抵抗感を覚えていたものの、様々な変わった性癖を持つ男性客や自由奔放な同僚女性たちと接するうち、次第に淫らな性の快楽を受け入れていく。

女性に凌辱されて悶える中年男を見て「おぞましい」と言っていたくせに、大柄な東洋人男性から乱暴に扱われて恍惚の表情を浮かべるセヴリーヌ。

それはさながら「女性神話」の呪縛からの解放であり、「私は決しておかしいわけじゃない」と彼女が己のマゾヒスティックな性欲を肯定した瞬間だ。

そうやって徐々に自信を強めるに従って、それまでどこか他者に対して冷たかった彼女の態度は明らかに柔和となり、ピエールとの夫婦関係も格段に改善していく。

ある意味、ようやく自分の人生を取り戻したのだ。

面白いのは、セヴリーヌがそうやって自信を付けていく過程で、現実と妄想の境界線もどんどんと曖昧になっていく点だ。

例えば、カフェでお茶をしていたセヴリーヌが謎めいた貴族男性(ジョルジュ・マルシャル)に誘われ、彼の豪邸で喪服(といっても全裸にシースルー)に着替えて死んだ娘を演じるというシーンなどは、現実に起きたことともセヴリーヌの白日夢とも受け取れる。

これはブニュエル自身があえて狙った演出だ。そもそも、セヴリーヌにとって貞淑な妻でいなくてはならない現実は悪夢みたいなもの。

むしろ、己の性的願望を投影した妄想の世界こそが彼女にとってのリアルだ。なので、自己肯定を強めていくに従い、その境界線が曖昧になっていくのは必然とも言えるだろう。

ところが、やがてセヴリーヌにとって想定外の事態が起きる。

横柄で乱暴なチンピラ、マルセル(ピエール・クレマンティ)との出会いだ。

兄貴分のイポリート(フランシスコ・ラバル)に誘われ売春宿を訪れたマルセルは一目でセヴリーヌを気に入り、彼女もまた激しく暴力的に抱いてくれるマルセルの肉体に溺れる。

といっても、もちろん愛しているわけじゃない。

セックスの相性が抜群なのだ。

しかし、単細胞なマルセルは勘違いしてしまう。

次第にストーカーと化し、足を洗ったセヴリーヌの自宅を突き止めて押し入るマルセル。

その結果、夫ピエールはマルセルに銃撃され、その後遺症で全身が麻痺してしまう。

この終盤のベタベタにメロドラマチックな展開も原作とほぼ同様。

恐らく、原作を読んだブニュエルが「まるでソープオペラだ」と揶揄していた部分と思われる。

だからなのだろう、最後の最後に彼は冗談なのか真面目なのか分からないオチを用意し、観客を大いに戸惑わせる。

これもまたセヴリーヌの妄想なのか?

それとも、ここへたどり着くまでの全てが彼女の思い描いた夢物語だったのか?

見る人によって様々な解釈の出来るラストだが、ある種の爽快感すら覚えるシュールな幕引きは、本作が女性の魂の解放をテーマにした不条理劇であることを伺わせる。

シュールリアリストたるブニュエルの面目躍如といったところだろう。

ちなみに、劇中で東洋人男性(日本人とも受け取れる描写があるものの、脚本家カリエールは中国人だと言っている)が、売春婦たちに見せて回るブンブンと音が鳴る箱。

あの中身が何なのか?と疑問に思う観客も多いことだろう。

中身を見たマチルダ(マリア・ラトゥール)は嫌な顔をして目を背けるが、しかしセヴリーヌは興味深げにのぞき込む。

観客には一切見せてくれない。実はブニュエルもカリエールも、あの中身については全く考えていなかったらしく、見る者の想像に任せるとのこと。

そういえば、ブニュエルは本作のラストについても「自分でもよく意味が分からない」と言っていたそうだ。なんとも人を食っている(笑)。

また、本作は主演のカトリーヌ・ドヌーヴとブニュエルの折り合いが悪かったとも伝えられているが、カリエールによると実際に険悪なムードになったことはあったそうだ。

そもそもの発端は、撮影が始まって2~3日目に、ドヌーヴと夫役ジャン・ソレルが脚本のセリフに異議を唱えたこと。

ちょっとセリフが陳腐じゃないか?と感じた2人は、自分たちで書き直したセリフを現場に持ち込んでブニュエルに変更を申し出たのだ。

それを読んだブニュエルは、その場でにべもなく提案を却下。

ドヌーヴとソレルは納得がいかない様子だったらしい。

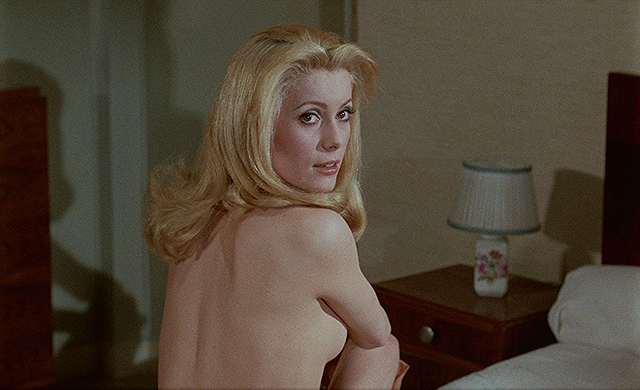

だからなのか、ドヌーヴは全裸でベッドに座って振り返るシーンの撮影で脱ぐことを断固として拒否。

これにはブニュエルも激しく怒り、ドヌーヴがショックで気を失うほど怒鳴り散らしたという。

結局、その日の撮影はそのまま中止に。

しかし、翌日ドヌーヴはちゃんとセットに現れ、言い過ぎたことを反省したブニュエルがさりげなく声をかけると、それ以降は監督の指示に素直に従うようになり、撮影が終わる頃には強い信頼関係で結ばれていたそうだ。

なお、本作はドヌーヴをはじめとする女優陣がとにかく魅力的だ。

セヴリーヌの女友達ルネには、『サスペリアPART2』(’75)の霊媒師ヘルガ・ウルマン役でもお馴染みのマーシャ・メリル、売春宿の女将アナイスには『エル・シド』(’61)などハリウッド映画でも活躍した名女優ジュヌヴィエーヴ・パージェ、気の強い売春婦シャルロット役には『マダム・クロード』(’77)で高級売春組織の元締マダム・クロードを演じたフランソワーズ・ファビアン。

豪華な美女たちを眺めているだけでも楽しい。■

遂に娼館を訪れ、娼婦になってしまう。

夫には気付かれないようにしていたが・・・。

なんといってもこの役を演じるのが、美しさが絶頂期のカトリーヌ・ドヌーブ、公開当時はフランスの女優はすごいなぁ、と思ったものだ。

カトリーヌ・ドヌーヴの端正な美しさに溜め息が出る思いだった

映画の解釈はいろいろあるだろうけど

とにかく‘昼顔’を演じているのが

ドヌーヴだということだけで十分な映画なのかも知れない

理性と欲望の間でみせる

無機質な表情も

ラストシーン近くでみせる愛らしく

美しい笑顔も

ドヌーヴなればこそなんだろうなと思う

ブニュエル監督もきっと原作のイメージから

ドヌーヴで映画を撮りたいと望んだんだろうなと思う

パリで夫と幸せに暮らすセヴリーヌだが、マゾスティックな性的妄想に耽...

何か期待してしまった自分もいたが、行為のシーンはない。それでもエロティックに感じてしまうのはさすが

カトリーヌ・ドヌーヴ人気がそうさせているようにも思えるが、ベッドの上で裸の背中を見せるセブリーヌ(カトリーヌ・ドヌーヴ)の宣材写真から想像できるほどのエロチシズムは映画のセックス描写にはない。

どちらかというと、貞淑で不感症と思われていたセブリーヌが、犯される夢を見たり、売春宿で「昼顔」という名前で働くようになって、様々な相手を通じて快楽を得て、性に開放的になっていく姿を見て、当時の人々は、女性にも性欲があるのだとか、あって当然だとか、どんなプレイが許されるのかとか想像力を膨らませたに違いないのだ。

そして、夢や妄想と現実の境目が曖昧になっていく状況は、ヒッチコックにも絶賛され、フロイト的と言われたりするが、当時より性的には開放的と考えられる現代でも、多かれ少なかれ、セックスを想像すれば、人は似たようなものではないのかと考えたりする。

そして、ケースバイケースで、いたぶられるなどマゾ的な想像を膨らませたり、そして、現実では貞淑な妻なんかの役割を演じてみたり、その曖昧な境目を実はスリリングに楽しんでいるのではないのか。

ちょっと謎なエンディングは、メッセージというより、きっと人間の本質を示唆したのではないのか。実は、ヒッチコックはそこを称賛したのではないのか。

そんな風に感じさせる作品だった。

女性は性欲が弱いだろうとか、性に奔放な女性はアバズレだ!という世間の目や思い込みから、表向きは淑女でありたいが、性の悦びも味わい尽くしたいという願望との複雑な心情と葛藤が巧く表現されている。

性の悦びを知った女性の深淵のような欲と理性。男も女も頭の中ではあれこれと想像を巡らせているのです。人には悟られないように。

どこからどこまでが嘘で本当かがわからない。だけどこれが人間の姿なのだろう。

パリの街並み、上品なファッションと見応えあった。

素晴らしい芸術性。見てよかった。

『ルイス・ブニュエル監督特集上映 デジタルリマスター版 男と女』にて鑑賞。

ルイス・ブニュエル監督作品を初めて観た。

この作品は昔から有名でタイトルだけは知っていたけど、カトリーヌ・ドヌーブ当時23歳?の色気にやられてしまいました(笑)

少女時代の性的虐待?がトラウマとなって性的不感症となった女性が、昼間娼婦となって客を取っていくうちに、性格や性的志向が徐々に開放的になっていく。もしかしたら、この作品、かつての日本では"変態な作品"と思われたかも知れない…ような気がする(笑)

でも、この作品、監督の演出力が優れていて、カトリーヌ・ドヌーブ演じる妻役の女性に色気が徐々に出て来るにつれ、観ている私自身も彼女にヤキモキする気持ちになっていった…"監督に見事してやられました"な作品でした(笑)

名作だと思います…オススメ!笑

希望の星とは、木村徹の<最終目標>でもあった。

だが、挫折はつきもの。

何もかもが、中途半端に終わる。

愛するより、愛されたい―などという思惑は虫のいい願望でもあった。

4年間、密かに心に秘めた人の存在は、同じサークル内なので常に身近であったが、挨拶程度で言葉らしい言葉を交わしたことはなかった。

つまり、自意識が過剰で慕う思いの表出がまともにできなかったのだ。

ある意味で、コンプレックの裏返しであった。

沼田利根は、高校の2年にもあこがれの女性がいたが、同じ高校でありながら男女共学ではなかったのだ。

祖母がフランス人であったその人は、彼が憧れたフランス映画のヒーローインのように魅惑的で、特に横顔が絵画の中の人のようで魅せられた。

コンプレックといえば、それは彼が育った街にも起因していたのだ。

彼が少年時代に過ごしたのは、下町と屋敷街が混在している地域で、洋館に住むいわゆる令嬢は、近くて遠い存在に思われた。

和服姿の美貌の母親に似た美少女は、彼が通学する小学校では、各段に目立つ子どもであった。

だが、父親の仕事の関係であろうか少女はアメリカへ移住していく。

少年の原風景ともいえる「希望の星」が消え去ったのだ。

原風景は、人の心の奥にある原初の風景。懐かしさの感情を伴うことが多い。また実在する風景であるよりは、心象風景である場合もある。

▽「悪」とは何か?

生命軽視の人間観である。

▽悪というのは特別に人間的現象であり、人間は「善にも悪にもなりうる」―エーリッヒ・フロム

「最大の悪とは生に最も逆行しようとすることである」

悪の「生き方は<地獄>のなかの生き方である」

エーリヒ・ゼーリヒマン・フロムは、ドイツの社会心理学、精神分析、哲学の研究者である。

ユダヤ系。マルクス主義とジークムント・フロイトの精神分析を社会的性格論で結び付けた。

新フロイト派、フロイト左派とされる。

▽戦争に熱狂している知識人について、「心を国家的目標にのみ向けたまま進軍すれば、それは堕落し、目標を正当化するために人間性に対する野蛮行為さえすすんでやってしまうということを、私は経験からわかっている」

「われわれは今、核兵器による第三次世界大戦の瀬戸際という国際的無秩序のただ中にいる。一人ひとりに良心を意識させなければならない」

<核兵器>という悪に立ち向かうために必要なのは?「人の心を変えねばならない」アインシュタイン

▽核抑止論とは、結局は、生命を人質にする、いわば生命の手段化であり、生命軽視の思想にほかならない。

▽「制止することができるときに罪悪を防げない者は、それを奨めているのと同じだ」哲学者セネカ

▽善が悪に勝ってこそ善が証明されるのだ。

▽人は自身の内なる悪と戦い、生命を鍛えていくことで、尊極の生命を創出できる。

▽長い物には巻かれろという諦めの精神を根底から打破することだ。

▽結局は<人間の価値>とは<何を成したか>で決まるのである。

▽自分一人ではなく、対話によって周囲の人々と一緒に悪について考え、悪に向かっていかなければならない。

▽大切なことは生命軽視の思想を転換していくことだ。

▽最終的に、人類は悪の象徴である<核兵器>の廃絶に向かうことだ。

▽あくまで基本は「人間」である。

その人間を「強くするのか、弱くするのか」「善くするのか、悪くするのか」「賢くするのか、愚かにするのか」。

そこに中途半端な態度はない。

悪とは徹底的に戦い続けなければならない。

終わりなき「悪」との闘争に勝利していくことが、人類の使命なのだ。

自

▽「優しさ」「親切」「温かい」期待される人間関係の心情。

▽恩を知り、恩に報いる。

▽思いは「声」に発してこそ、相手に伝わる。

▽人間共和の集いが期待される。

【共和】複数の者が仲良く共同で事に臨むこと。

例えば、「座談会」

座談会とは、数人が集まり特定のテーマについて意見や感想を述べ合う場のことです。

▽人も組織も、目標を明確に掲げて、新たな山の峰を目指して登のである。

▽どんな苦難にも負けない一念で、自ら決めたの目標を一つ一つ達成することだ。

▽挑戦と忍耐で勝利への執念を燃やす。

▽一人一人が意識して行動していけば、全ては変わるとの信念を胸に目標に挑む。

▽自分の意見を持つ。

一歩踏み出してみる。

対話の輪を広げる。

▽一人一人が社会問題への理解を深めることが、解決への一歩である。