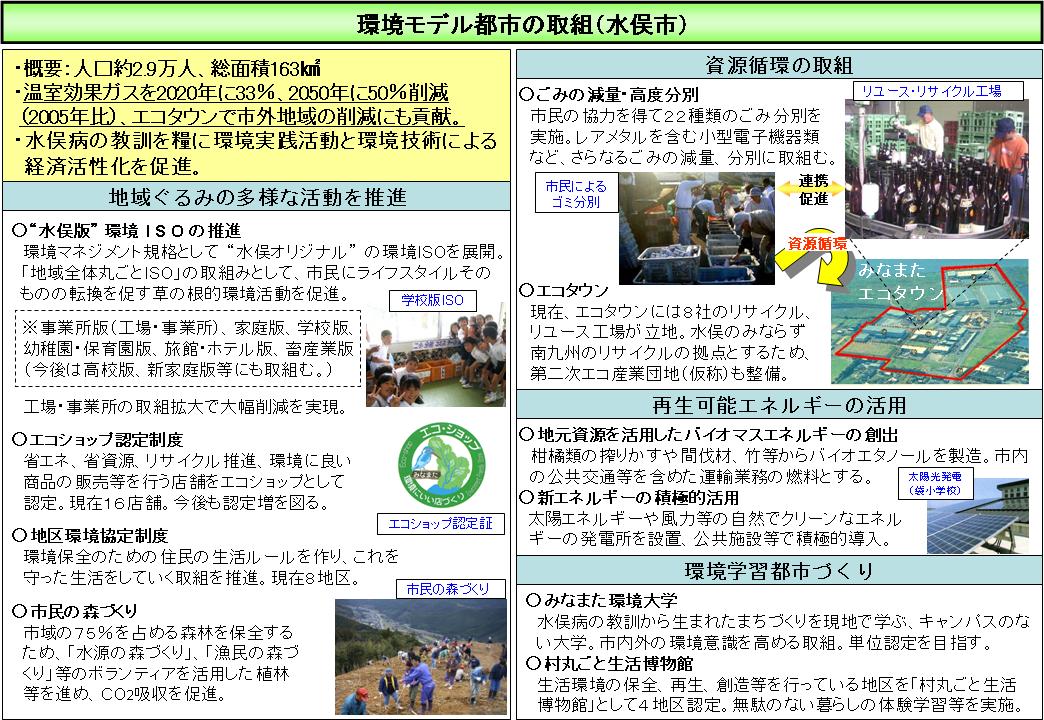

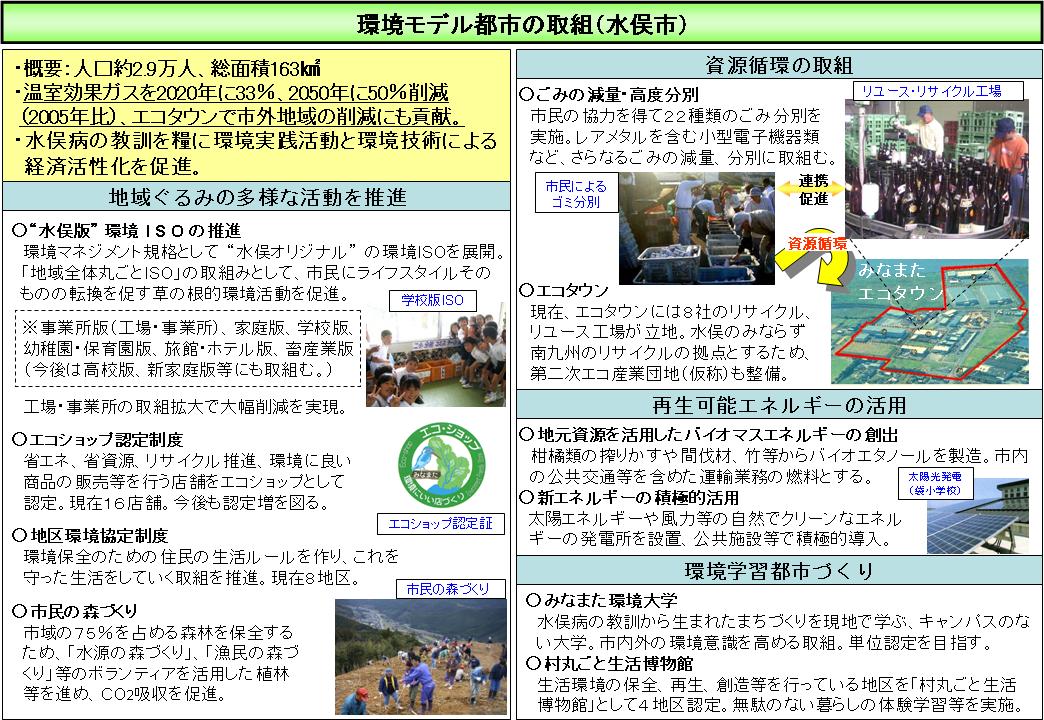

かつて甚大な公害の被害者となった水俣市は、その教訓を活かしたまちづくりを進めるため、1992年に日本で初めて「環境モデル都市づくり宣言」をしました。

22種類の分別によるゼロ・ウェイストのまちづくりに加え、レアメタルなど新たな分別・リサイクルも始めています。

自然環境や人々の暮らしに目を向け、風土に根ざした環境保全の実現し、市民や企業の力を、環境と地域経済の発展の両立に活かした低炭素都市を創出します。

------------------------------------------

水俣=水俣病のイメージが勝っていた。

無責任なメディアや学者も、問題の複雑さに目を向けず、<分かりやすいメッセージ>が先走ってしまう様子は、東日本大震災・原子力災害の被災地である福島でも見てきました。

現実には、水俣の人たちの生き方は千差万別でしょう。

地域としても水俣には、海と山に囲まれ、おいしい魚が取れ、良い温泉があるというような、多くの魅力が詰まっている。

そうした、水俣の重層構造が健全に、生き生きと保たれる場であり続けること。

これが不条理を乗り越えための基盤となります。

イギリスの社会が学者ギテンズは、「脱埋め込み」とい概念を提唱しています。

社会が成熟するにつれ、地域の伝統的な文脈の中に「埋め込まれて」いた人たちが、しがらみから抜け出し、個人のアイデンティティを模索していこうとする、と。社会学者・東京大学大学院 開沼博准教授

--------------------------------------------------------------

イギリスの社会学者アンソニー・ギデンズ(Anthony Giddens,1938~)は、近代社会を多種多様なメディアが媒介する相互行為の重層と認識して、伝統社会が近代社会に移行すると『時間と空間の分離』が進むと考えた。

前近代的な伝統社会では『時間と空間の一致』が見られるが、これは『どこかという場所』に連動する形で『いつなのかという時間』が必然的に決まるという意味であり、人々がローカルな生活を営む伝統社会では、地域・場所ごとに時間が異なる『不定時法』が採用された。

『不定時法』というのは簡単に言えば、日本の江戸時代以前の時間感覚と同じで、各地で太陽が昇る時間を『明け六つ』と呼び、太陽が沈む時間を『暮れ六つ』と呼ぶものであり、太陽の動きや見え方を基準にした『自然の時間』である。

アンソニー・ギデンズは時間と空間(場所)が一致していた伝統社会が近代化すると、人々の相互行為も特定のローカルな空間(場所)から切り離されやすくなり、『同じ空間・場所にいない人々の間での相互行為』が可能になると考えた。A.ギデンズは人々の相互行為のローカルな場所(空間)からの引き剥がしを『脱埋め込み』と呼んだ。

この脱埋め込みによって、『空間に拘束されない相互作用』が生み出す社会関係が、時空間の無限の拡大の中で再構築されるとした。

近代社会とは『ローカルな場所・空間』に人々の相互作用が束縛されない社会であり、『同じ空間・場所にいない人々の間での相互行為』が可能になる社会である

その空間に束縛されない『脱埋め込み』の典型的な行為として、電話やテレビ中継を通した異なる場所での会話、あるいはインターネットを介した異文化コミュニケーション(外国人とのコミュニケーション)、インターネットによるリアルタイムの株式投資・金融取引などがある。

『ローカルな場所・空間』から切り離された人々の相互行為を、新たな時空間の中で意味のあるものとして再編成するための媒体や仕組みのことを、A.ギデンズは『脱埋め込みメカニズム』と定義した。

アンソニー・ギデンズによって、代表的な脱埋め込みメカニズムとして上げられているのは、相互的な交換を媒介するメディアとしての『象徴的通標』と功利主義的な科学技術・文明の道具を発展させていく『専門家システム』である。

時間と空間を分離させる近代社会は、『象徴的通標の機能としてのメディア』と『専門家システムの帰結としての科学技術』を、絶え間なく発展させ拡張していく社会としての特徴を持っているとも言えるだろう。

“鉄道・郵便・電信・電話・新聞・ラジオ・テレビ”などの『メディア(象徴的通標)』の多様な発展は、『時間と空間を分離する近代化』をよりいっそう進展させていったのだが、その近代化の傾向を更に後押ししたのが科学技術(テクノロジー)・商品経済を進歩発展させた『専門家システム』であった。

人類の近代以降の歴史は、『メディア・科学技術の発展』と『時間と空間の分離』の相互作用が繰り返された歴史でもあり、メディアと科学技術(文明の道具)によって媒介される人々の相互行為が重層的・漸進的に積み重ねられていくプロセスとしても捉えることができる。