コロナの今こそ「忘れず、黙らず」

2人の館長が語り継ぐ東京大空襲(2020年10月5日 首都圏局記者 野中夕加 社会部記者 能州さやか)

10万もの人が命を落とした「東京大空襲」を後世に伝える5000点以上の貴重な資料のほとんどが、人目に触れずに約20年も都内の倉庫で眠ったままになっています。

動かない行政に業を煮やした有志が寄付を募って開館したのが、「東京大空襲・戦災資料センター」です。

ここ数年の来館者の減少に、新型コロナウイルスが追い打ちをかけるなかで、この夏から新たな発信への挑戦を始めています。

大空襲の記録を今に伝える

東京・江東区にある東京大空襲・戦災資料センターには、空襲で亡くなった人たちの生前の写真や、被災した人たちの体験記、それに焼け跡から掘り出された焦げた茶わんや鉄の釜といった生活用品など、約6000点の資料が保管されています。

センターの初代館長を去年まで務めた作家の早乙女勝元さん(88)は、東京大空襲を12歳のときに体験しました。戦争体験の当事者として、戦争の悲惨さや平和の大切さを訴え続けています。

早乙女さんは少年時代の「神風」鉢巻の思い出を、私たちに語ってくれました。

早乙女勝元さん

早乙女勝元さん:

「12歳の私が軍需工場に動員されていた時に、鉢巻を買わされたんですよ。『これを額に巻いて軍歌を歌いながら歩け。日本は神の国だから万が一のことがあっても心配はない。カミカゼの一員になれ』と言われてきました。動員とはいえ子どものうちから軍需産業に携わっていたことは、私の戦争への反省につながっています」

頓挫した「平和祈念館構想」

早乙女さんが当初期待していたのが、1990年代に東京都が計画していた「平和祈念館」でした。

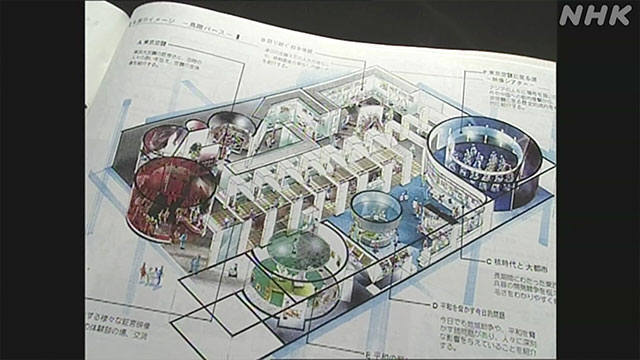

当時の「平和祈念館」完成イメージ

2001年度の開館予定でしたが、展示内容や立地場所をめぐって都議会で議論が紛糾し、計画は頓挫しました。収集した資料は5000点余りで、そのほかに330人の空襲体験者の証言映像もあります。一部は時おり公開されていますが、それ以外のほとんどは今も倉庫に眠り続けています。

資料が保管されている倉庫

証言映像にも協力した早乙女さんは、「絶対にあってはならないこと」と怒りをあらわにします。

早乙女さん:

「建設計画を決めたのは東京都じゃないですか。平和祈念館に預ければ自分が持っているよりも伝わるだろうと、誰もが思っていたでしょう。それを裏切りつつある。

『平和祈念館』の開館を待ち望んでいた空襲経験者たちのほとんどは、もうこの世にいません。『みんな高齢になりこの世を去る時間が近づいているが、このあとどうされるおつもりか』と、東京都に真剣に問うことも忘れないでいきたい」

「行政がやらないなら」

民間で募金を呼びかけ運営も

祈念館の計画が動かない可能性が高まると、早乙女さんはすぐに募金の呼びかけなどを行い、3年後に戦災資料センターが開館しました。

開館のあいさつをする早乙女さん(2002年)

建設費用や土地はすべて民間からの寄付でまかない、施設の管理運営も有志が担っています。

早乙女さんは去年館長を退任しましたが、資料を後世に伝えることの重要さを今も大切にし続けています。

早乙女さん:

「やはり一次資料なしには、到底伝えきれません。『ここへ預けておけばきっと後の世に残るだろう』という多くの方の要請に応えることが、空襲で生き延びた私の役割です。預けられた一次資料は2つと同じものはなく、後々まで資料が語ります。資料を目にした方が心に刻むと思うんです」

「歴史を自分の問題として捉える見方がないと、未来を見誤る」と、早乙女さんは語ります。

早乙女さん:

「過去は現在と、現在は未来と結びあっています。だから現在を正しく知ることは過去をきちんと知ることにほかなりません。それには資料を次の世代に伝えることが大切なのです」

「戦争を体験していない私が伝えられるのか…」

早乙女さんの後を継いで去年館長に就任したのが、一橋大学名誉教授の吉田裕さん(65)です。

戦災資料センターはそれまで基本的に空襲を体験された方が語り、聴いた人たちが追体験をする場でした。しかし吉田さんは戦後生まれです。近現代の軍事史などに詳しいものの、戦争体験のない自分がどのように伝えていくのか、当初は自問したといいます。

吉田裕さん:

「体験した人が語る形の継承ができなくなっていることを、自覚する必要があります。私は戦争体験者ではありませんが、両親や学校の先生が戦争を体験していて、地域や家族には生々しい記憶が息づいている世代です。両親も学校の先生も戦争を体験していない世代に、どう伝えていくかが課題だと考えています」

どう「共感」してもらえるか

吉田さんが取り組んだのが展示内容のリニューアルです。30代や40代の研究者たちと議論するなかで、重視したのが「個の体験」でした。

身近に体験者がいない若い世代に空襲の被害をリアルに伝えるには、個々の体験に共感してもらう必要があると考えたのです。

体験を伝える一つが、市民たちの手記です。元館長の早乙女さんたちが1970年代に刊行した「東京大空襲・戦災誌」から、19人の体験談を抜粋しました。

幼い3人の子どもを連れた母親の手記では、空襲の炎のなかで2人の子どもを亡くしたことがつづられています。背中で助かった赤ちゃんも後に栄養失調で亡くなりました。

母親の手記より:

「橋の中ほどまで来た時、『橋に火がついた』と叫ぶ声が聞こえました。私の頭に木造の橋が思い浮かびました。橋げたが焼けて崩れ落ちるかと思いましたが、後で見れば、ガッチリとした鉄骨です。

一瞬橋の上がパッと火になりました。熱気で橋の上がいっぺんに火になったのです。白熱した、白い火でした。玉枝の『おめめが痛いよう』、暉雄の『熱いよう』という声が耳に入りました。その声は今も、私の頭から離れません」

初めて名前と顔を公開した理由

吉田さんたちは犠牲者の名前や顔写真も、新たに展示に加えました。8家族30人の名前を、遺族の了承を得て初めて公開したのです。

名前や写真の顔を見てもらうことで、犠牲になった一人一人に人生があり、家族がいたことをより実感してほしいという願いでした。

吉田さん:

「犠牲者10万人という概数で把握するのではなく、一人一人に名前があって顔があって、生きてきた人生があって、その死を悼む遺族がいる。生き残った人もいろいろな思いを抱えながら戦後生きてきた。その体験への想像力をかきたてるような展示にしたいというのがいちばんのねらいです」

ここでもキーワードは「共感」だといいます。

吉田さん:

「少しでも自分の問題として、自分につながる問題として考えてもらえるかどうか。戦争の時代についての単なる知識を学ぶだけではなくて、そこを生きてきた人たちに対する共感の気持ちを培っていくことが重要だと思います」

コロナ禍でつかんだ新たな挑戦へのヒント

戦災資料センターの来館者はここ数年減少しており、そこに新型コロナウイルスが拍車をかける事態となっています。

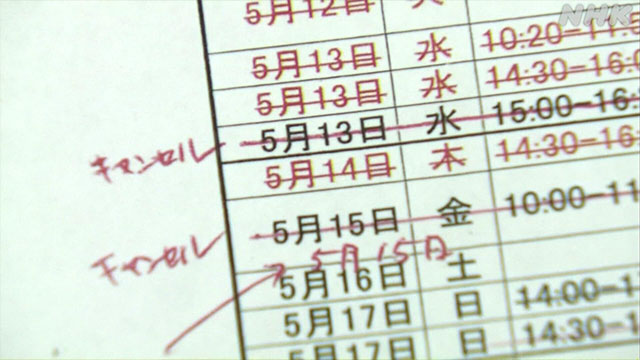

一時は閉館を余儀なくされ、6月下旬にようやく見学を再開しましたが、修学旅行などのキャンセルも相次ぎました。来館者は去年の1割以下にまで落ち込んでいます。

キャンセルが目立つ予定表

センターはこの夏、オンラインでの発信に挑戦しました。大学生が展示内容を紹介して動画投稿サイトにも配信するなど、新たな試みを始めています。

大学生によるオンライン発信

吉田さん:

「新型コロナの影響で直接見てもらう機会が大きく減り、戦後75年が後景に(※後方の景色に)退いてしまったのが残念です。ただ手をこまねいているだけでは状況は変わりません。新型コロナがあったためにオンラインという発信のしかたがあることに気付かされたので、これを1つの機会として取り組んでいきたいと考えています」

「どんなことがあっても忘れず、黙らず」

戦争の記憶を伝える施設の多くは、もともと費用や人員確保の問題などで厳しい運営を余儀なくされていました。戦争を体験していない世代が全体の8割を占めるなか、歴史を後世に伝えるという困難な作業をどう乗り越えていくのか。

吉田さん:

「一般の庶民の戦争体験ってたくさんいろんな形であるんですけど、公的な場できちんと収集して公開している場は、東京大空襲に関してはこのセンターしかありません。戦争や空襲の体験を次の世代にしっかりと伝えていく中心としての役割を果たさなければならないと自覚しています。

いろいろな貴重な記録が失われていく時代に入りつつあるので、それをきちんと保管して保存して公開していく。学ぶ場としての役割を非常に重視しているので、ぜひ小中学生や高校生など若い人たちに見てもらって、空襲を追体験してほしいと願っています」

早乙女さん:

「自分の孫の寝顔を見るたびに、これから先のことに考えをはせ、社会はどうなっていくのだろうか、今のままでいいのだろうかという問いを突きつけられる気がします。センターの館長をやってきた時の私の思いは『知っているなら伝えよう。知らないなら学ぼう』だったんです。

ところが今の状況は知っている人が本当に少数になりました。知っている人から伝わっていないという現実があります。

ではどうしたらいいのか。『どんなことがあろうとも、忘れず、黙らず』だと思います。私たち自身もこれからどのように伝えていくべきか模索し続けていますが、平和の大切さを後世に伝えようと資料を託したり、記憶を伝えたりしてきた人たちの思いを受け継ぎ、それを心に刻んで生きていくことがわれわれの使命ではないかと思っています」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます