たことレタスの出汁いらずおでん/NHKあさイチ

12月19日のNHKあさイチ「夢の3シェフ競演」のテーマはオレのおでん!

イタリアンの落合務さん、中国料理の孫成順さん、日本料理の中嶋貞治さんが絶品のおでんを作ってくれました。

日本料理の中嶋貞治さんは出汁を使わないお手軽おでん

「たことレタスの出汁いらずおでん」のレシピを教えてくれましたよ。

7分煮るだけで完成です。

たことレタスの出汁いらずおでんの材料

- 茹でタコ(足1本=150g)

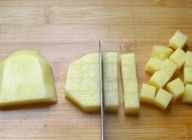

- カブ(2個)

- ちくわ(2本)

- さつま揚げ(4枚)

- がんもどき(4個)

- 水(700ml)

- 薄口醤油(50ml)

- 酒(大さじ2)

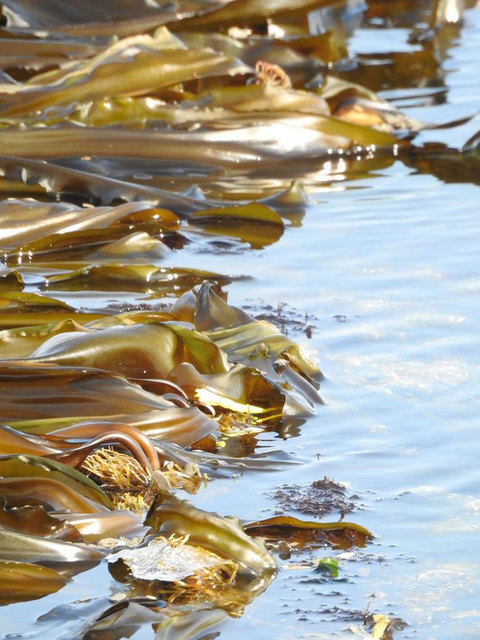

- 結び昆布(8個)

- かにかま(8本)

- レタス(1/4個)

たことレタスの出汁いらずおでんの作り方

- お鍋にお湯を沸かし、しらたきを入れてゆでていきます。

- 茹でタコ(足1本)は1cm幅程度に切り、竹串に刺します。

- カブ(2個)はそれぞれ4等分にし、1のお鍋のお湯に入れて1分ほど茹で、ザルに上げます。

- ちくわ(2本)は縦半分に切り、さつま揚げ(4枚)は半分に切り、がんもどき(4個)をそれぞれ3の鍋に入れて、油抜きをします。

- 土鍋に水、薄口醤油、酒(大さじ2)を入れ、火にかける前に具材を全て入れていきます。

- さらに昆布、かにかまを入れてフタをし、強火で6分ほど煮ます。

- 最後にレタスを入れて出来上がりです。レタスを入れて20秒でいただくのがベストだそうですよ。

タコやさつま揚げ、がんもどきなどを使う事によって、

それだけで味が出て出汁の代わりになるので時短おでんとなるレシピでした。

©下田昌克

©下田昌克